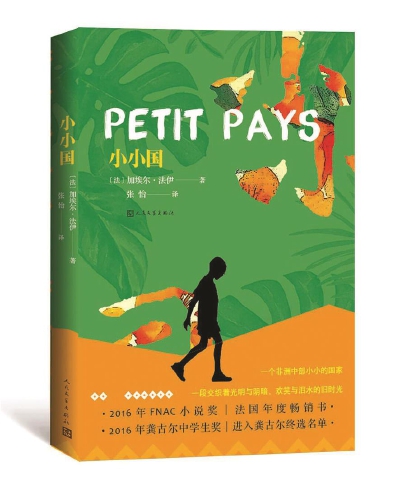

“小視角”下的非洲當(dāng)代“大歷史” 法國(guó)青年歌手長(zhǎng)篇 《小小國(guó)》入圍龔古爾文學(xué)獎(jiǎng)最終輪引發(fā)法國(guó)文壇和非洲知識(shí)界關(guān)注

加埃爾·法依是法國(guó)知名的青年歌手,擅長(zhǎng)說(shuō)唱。現(xiàn)在,他又是法國(guó)文壇備受矚目的新人。他第一次嘗試寫(xiě)小說(shuō),長(zhǎng)篇處女作 《小小國(guó)》就入圍了龔古爾文學(xué)獎(jiǎng)最終輪。

一部什么樣的新手新作,同時(shí)引起法國(guó)文壇和非洲知識(shí)界的關(guān)注?加埃爾·法依以親身經(jīng)歷為藍(lán)本,描寫(xiě)1990年代初,主人公加布里耶和家人朋友在非洲東部大湖區(qū)的布隆迪經(jīng)歷的童年往事。書(shū)名“小小國(guó)”,一方面指故事的發(fā)生地都是小國(guó)家,另一方面則意指本書(shū)是一部由孩子的視角寫(xiě)成的回憶體小說(shuō)。

十歲的小男孩加布里耶,和家人生活在布隆迪的首都布瓊布拉一個(gè)名叫 “死胡同”的街區(qū)。加布里耶的爸爸是法國(guó)人,成年后前往非洲,留在布隆迪經(jīng)營(yíng)工廠。媽媽是盧旺達(dá)的圖西族人,為躲避戰(zhàn)亂,和家人逃至布隆迪。作者用活潑流暢的語(yǔ)言,回憶與家人朋友共度的美好童年時(shí)光——和小伙伴們偷鄰居家的芒果,家人用打獵得來(lái)的鱷魚(yú)烤肉,加布里耶與法國(guó)小姑娘蘿拉的通信,基伍湖與坦噶尼喀湖的自然風(fēng)光,基巴拉森林中山民的淳樸生活,布隆迪當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情……在作者信馬由韁的筆下,別具一番風(fēng)味。

加布里耶的童年也是脆弱、短暫的。沖突的隱患深埋在這個(gè)跨越國(guó)籍和種族結(jié)合的家庭里,父母缺乏共同的生活理想,兩人的結(jié)合在粗糲而兇猛的現(xiàn)實(shí)面前不堪一擊。母親經(jīng)歷過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)的創(chuàng)傷,希望能夠帶著孩子前往歐洲,父親卻不肯舍棄在非洲的事業(yè)和優(yōu)渥的生活。加布里耶看著父母隔閡漸深,又無(wú)能為力。

加布里耶一家人生活的布隆迪雖然只是非洲中部一個(gè)小國(guó),但由于復(fù)雜的歷史地理因素,自1962年以來(lái),經(jīng)歷多次劇變,種族沖突伴隨著政權(quán)更迭不斷升級(jí)。 《小小國(guó)》的故事發(fā)生的1990年代,是局勢(shì)最為動(dòng)蕩的時(shí)期。

《小小國(guó)》一書(shū)幾乎完整地呈現(xiàn)了一段復(fù)雜的歷史,小說(shuō)從日常瑣事出發(fā),通過(guò)童年視角,寫(xiě)布隆迪的“大歷史”,種族沖突、現(xiàn)代化、公平等等嚴(yán)肅而沉重的話題被作者假借孩童的天真口吻信筆寫(xiě)來(lái),產(chǎn)生出奇妙的化學(xué)反應(yīng)。例如,小說(shuō)開(kāi)頭借加布里耶和父親之間的談話,寫(xiě)胡圖人和圖西人間種族沖突的根源:

“為什么他們之間要打仗呢?”

“因?yàn)樗麄兊谋亲娱L(zhǎng)得不一樣。”

“鼻子不一樣”這個(gè)看似無(wú)厘頭的原因,是有淵源可溯的,很值得玩味。布隆迪是山地國(guó)家,地理空間因素對(duì)人們的活動(dòng)和交往產(chǎn)生過(guò)很大的影響。與其說(shuō)布隆迪人在身份認(rèn)同方面具有種族意識(shí),不如說(shuō)他們擁有的是鄉(xiāng)土意識(shí),即 “我是從這片地方來(lái)的”。在布隆迪漫長(zhǎng)的歷史上,圖西人和胡圖人之間往來(lái)頻繁,通婚現(xiàn)象也很普遍,兩者之間的族群分野就變得相當(dāng)模糊,他們的語(yǔ)言和信仰其實(shí)是一致的。布隆迪現(xiàn)代歷史上的種族矛盾,完全是人為塑造出來(lái)的產(chǎn)物。殖民時(shí)代的比利時(shí)當(dāng)局為了操縱民意,分而治之,有意制造出族群間的不平等,在政治、教育等諸多領(lǐng)域歧視打壓胡圖人。至于比利時(shí)當(dāng)局為什么選擇扶持的是圖西人?玄機(jī)就在這鼻子問(wèn)題上。胡圖人個(gè)子小、鼻子大,圖西人則身材高瘦,鼻子細(xì)長(zhǎng),在外貌上和歐洲人種更接近。小說(shuō)開(kāi)頭這段有關(guān)鼻子的趣話,滿載著歷史沉重的分量。

殖民者撤離后,原有的微妙平衡再難維系。殖民時(shí)代遺留下的種種問(wèn)題,彼此纏繞,最終結(jié)成死結(jié)。加布里耶和家人夾在動(dòng)蕩時(shí)代的多股勢(shì)力之間。父親來(lái)自的法國(guó)是個(gè)遙遠(yuǎn)的地名,盧旺達(dá)是太外婆口中的傳說(shuō),加布里耶面對(duì)身份的迷茫,想尋找到自己的歸屬感,卻只是徒勞。越來(lái)越緊張的局勢(shì)沒(méi)有留給他更多的思索時(shí)間,非此即彼的二元選擇直接被擺在眼前: “那天下午,我第一次如此深刻地體驗(yàn)到這個(gè)國(guó)家的現(xiàn)實(shí)。我發(fā)現(xiàn)了胡圖人和圖西人之間的滿滿敵意,這是一道無(wú)法逾越的界限。戰(zhàn)爭(zhēng)無(wú)需我們邀請(qǐng),就自動(dòng)為我們提供了一個(gè)敵人。我伴隨著這段歷史出生。它正從我的身體上流淌而過(guò)。”

以非洲種族沖突為主題的文藝作品不在少數(shù),也曾有人用二戰(zhàn)時(shí)期納粹對(duì)猶太人的清洗來(lái)和它做比。此類(lèi)主題相關(guān)的創(chuàng)作,很容易進(jìn)入辛德勒式 “拯救-被拯救”的敘事套路,但 《小小國(guó)》的作者志不在此。作者著眼于戰(zhàn)時(shí)瑣碎的日常生活描寫(xiě),他以男孩生活的街區(qū)為圓心,從那里打量大歷史的動(dòng)蕩激流,打量當(dāng)?shù)厣鐣?huì)結(jié)構(gòu)的斷裂和縫隙。這種毛細(xì)血管形式的微觀描寫(xiě),展現(xiàn)了動(dòng)蕩時(shí)局下無(wú)所適從的普通人最真實(shí)的感受。作者以碎片化的方式,用一架顯微鏡,從另一維度接近了歷史的真實(shí)。他沉浸于一時(shí)一地的當(dāng)下體驗(yàn)式寫(xiě)作,在文本中重現(xiàn)一個(gè)十歲左右的孩子,面對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)、種族沖突、身份認(rèn)同等問(wèn)題所能真正產(chǎn)生的感受。在書(shū)中,加布里耶在恐懼的驅(qū)動(dòng)下,跳下高處的跳臺(tái),他想通過(guò)冒險(xiǎn)證明自己對(duì)身邊的事物仍有控制力,但這個(gè)行為除了從側(cè)面折射出他面對(duì)動(dòng)蕩時(shí)代的脆弱和無(wú)助,其實(shí)什么都說(shuō)明不了。

作為一部小說(shuō)處女作, 《小小國(guó)》能入圍法國(guó)龔古爾文學(xué)獎(jiǎng)最終輪的評(píng)選,憑借的并非寫(xiě)作技術(shù)的純熟,加埃爾·法依是從自身獨(dú)特的生命體驗(yàn)出發(fā),用敘事說(shuō)明 “事實(shí)的對(duì)立面并不是謊言,而是另一種事實(shí)”。

(作者為北京大學(xué)法語(yǔ)系博士)