世上無人如悉達(dá)多一般孤獨(dú)

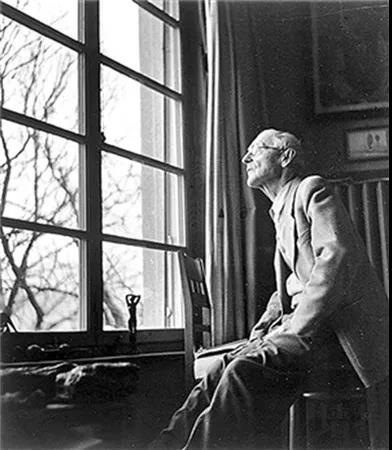

8月9日是德國作家赫爾曼·黑塞的忌辰。1946年,黑塞獲得了諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),其作品《荒原狼》、《東方之旅》、《玻璃球游戲》深受世界各地讀者的喜愛。他的第九部作品《悉達(dá)多》以佛陀為主角,包含著他對于東方智慧的理解。

在德語圈子中,有兩位大師對東方文化有相對準(zhǔn)確的理解和證悟。一位是弗洛伊德的學(xué)生與對手——榮格(1875-1961),另一位則是黑塞(1877-1962)。兩人都是瑞士籍,在1921年,榮格曾給黑塞做過心理治療,原因是黑塞在創(chuàng)作《悉達(dá)多》的過程中經(jīng)歷了創(chuàng)作危機(jī)。

喬達(dá)摩·悉達(dá)多(Gautama Siddhārtha)是佛陀的真實(shí)姓名,即是迦毗羅衛(wèi)的王子。

《悉達(dá)多》是一本關(guān)于佛教核心人物釋迦摩尼的書,以佛陀在世時(shí)的生平為背景。小說先寫佛陀的一生,前半部分是佛陀事跡的文學(xué)化,而到了后半部分,黑塞雖然加入了自己的理解,也融合了儒家的觀念——逝者如斯夫,但至始至終,這本書講的都只是一個(gè)人覺悟的路途。這可能也是我們每個(gè)人尋求解脫的路途,一種不帶宗教神秘色彩的、真實(shí)的解脫。

黑塞提供了一種認(rèn)知佛的角度,這個(gè)角度對于漢傳佛教盛行的中國而言,或許有點(diǎn)陌生。他嘗試從“人”的角度,去理解“神”。這也呼應(yīng)了那句流傳已久的話——佛是過來人,人是未來佛。不刻意去拉開凡與圣距離,而是強(qiáng)調(diào)每個(gè)人都有覺悟的潛力,這就使得黑塞這本《悉達(dá)多》不同于其它佛教經(jīng)典的神圣莊嚴(yán),它帶有更多的青春和勇敢。

以下選自《悉達(dá)多》經(jīng)典章節(jié)。

覺醒

當(dāng)悉達(dá)多離開一切圓成的佛陀世尊以及僑文達(dá)所停留的袛園,他感到他也將從前的生活拋在了身后,留在了園中。當(dāng)他緩緩地踽踽獨(dú)行,這種思緒占據(jù)了他的腦海。他深沉地冥想,直到完全沉入那種深潭般感覺的最底處,直到他認(rèn)識到事物的因緣;因?yàn)樵谒磥恚J(rèn)識到事物的因緣就意味著思想,而只有通過思想,感覺才成為知識并且不會失去,而是變得真實(shí),其內(nèi)在熠熠生輝。

悉達(dá)多一邊踽踽獨(dú)行,一邊深沉地思索。他意識到自己已不再是青年,他已經(jīng)是一個(gè)成熟的男人。他感到某種東西已然脫離了他,仿佛一條蛇已蛻去了舊皮。那種伴隨他整個(gè)青年時(shí)代并一直是他自我一部分的東西已被拋在了身后:這就是尋覓導(dǎo)師和聆聽教義的愿望。他離開了他所見到的最后一位導(dǎo)師——這位賢明的導(dǎo)師,最神圣的佛陀世尊。他不得不離開他,他無法接受他的教義。

這位思想者緩緩地走自己的路并向自己道:“你想要從教義和教師那里學(xué)到,而盡管他們教給你許多,卻無法傳授與你的那件事到底是什么呢?”他接著想:“那就是自我,我希望學(xué)到有關(guān)自我的意義和本質(zhì)。過去我一直想要擺脫自我并征服自我,然而我從未能夠征服自我,我只是在欺騙它,逃離它,躲避它。的確,世上沒有任何東西能夠如自我那樣占據(jù)我全部的思緒。這是一個(gè)難解之謎:我存在,而且我是惟一的不同于任何其他人的獨(dú)立個(gè)體。我是悉達(dá)多。我對世上萬有所知最少的恰恰是我的自我,恰恰是悉達(dá)多。”

這位踽踽獨(dú)行的沉思者突然停下來,為那種意念所攫住,而另一種意念會立刻從前念之中浮現(xiàn)出來:“之所以我對自我一無所知,之所以悉達(dá)多對我來說一直如此陌生與未知,只因?yàn)橐稽c(diǎn),只由于這惟一的原因——我害怕自我,我在逃避自我。我在追尋梵天,阿特曼。我欲求摧毀自我、擺脫自我以便在自我未知的最深層發(fā)現(xiàn)萬相的核心,即阿特曼、生命、神靈或絕對終極之物。而正因?yàn)槿绱耍覅s一路丟失了自我。”

悉達(dá)多抬頭向四周望去,不覺臉龐上展開一絲笑意,一種強(qiáng)烈的大夢初醒的感覺滲透了他的全部身心。隨即他邁步向前,這次則快步疾行,好像一個(gè)人終于知道了自身的使命。

“是的,”他深深地呼吸并想到,“我再不會企圖逃離悉達(dá)多,我再不會熱衷于思索阿特曼和世間的苦難,我再不會去摧殘和毀滅自我并試圖在自我的廢墟中尋找秘密。我不會再修習(xí)《瑜伽吠陀》、《阿闥婆吠陀》,或苦行主義,或其它任何教義。我將向自我學(xué)習(xí),以自我為師;我將從自我證得悉達(dá)多的秘密。”

他舉目四望,仿佛初次見到這個(gè)世界。這世界美麗而斑斕,奇特而神秘。瞧!那兒是金黃,那兒是湛藍(lán),那兒又是碧綠。漫流的天空與河流,高聳的森林和山巒,一切都如此美好,如此神秘,如此誘人,而在所有這一切之中,他,覺醒的悉達(dá)多,正走在通向自我的道路上。所有這一切,所有這些金黃與湛藍(lán),河流與樹木,第一次映入悉達(dá)多的眼簾。那不再是魔羅魅惑迷人的幻術(shù),不再是瑪耶虛無縹緲的面紗,也不再是世界萬象毫無意義的偶然世相。盡管這一切為那些追求圓融統(tǒng)一、輕視個(gè)別差異的思想高深的婆羅門貴族所鄙棄,而河流畢竟就是河流。假如悉達(dá)多中的惟一和神性隱秘地居于湛藍(lán)或河流之中,那么金黃與湛藍(lán)、天空與森林,以及站在這里的悉達(dá)多的存在本身也正是天意,正是神的安排。意義與實(shí)在并非隱藏于事物的背后,而是寓于事物自身,寓于事物的一切現(xiàn)象。

“我過去是多么懵懂、多么愚蠢!”他一邊快步行進(jìn)一邊想到。“一個(gè)人閱讀一本所要研究的書,他不會去鄙棄書的字母和句點(diǎn)并把它們斥為幻象,斥為偶然的無意義的軀殼,而是去一字一句地閱讀、研究并喜愛。然而,我本想閱讀世界這本大書以及我的自性之書,卻推定需要鄙棄書中的字母和符號。我將現(xiàn)象的世界斥為幻影,我將自身的眼耳鼻口斥為偶然之物。現(xiàn)在該結(jié)束了,我終于覺醒了。我確實(shí)已經(jīng)覺醒并于今日又獲得了新生。”

當(dāng)這些思緒掠過悉達(dá)多的腦際,他突然停步,仿佛一條毒蛇擋住了前路。

剎那間,他突然醒悟:他,事實(shí)上正如大夢初醒或剛剛出生一般,必須徹底重新開始他的生活。那天清晨,當(dāng)他離開世尊居住的袛園,已然覺醒,已然走在通向自我之路上,他很自然地認(rèn)為,經(jīng)過多年的苦行,他應(yīng)該回家,回到父親的身邊。而現(xiàn)在,當(dāng)他突然停步的瞬間,又一想法涌向心頭:“我已不再是過去的我;我已不再是苦行者,不再是祭司,也不再是婆羅門。那么在家與父親在一起我還能做些什么呢?研究還是獻(xiàn)祭?或者修習(xí)冥想?不,所有這一切對于我都已經(jīng)結(jié)束。”

悉達(dá)多佇立不動(dòng),一陣徹骨的寒意瞬間襲過他的全身。當(dāng)他意識到自己是多么孤獨(dú),他的內(nèi)心像一只小動(dòng)物一般顫栗了一下(像一只小鳥或一只小野兔)。他已多年漂泊無依卻從未有過這樣的感覺,直到現(xiàn)在他才真切地感受到自己的孤獨(dú)。從前,即使當(dāng)他陷入極深的冥想,他仍舊是他父親的兒子,仍舊是一位高貴的婆羅門,仍舊是一位篤信宗教的人。而現(xiàn)在,他僅僅是覺醒了的悉達(dá)多而已。他深深地吸了一口氣,突然又顫栗了一下,世上無人如他一般孤獨(dú)。貴族可以屬于某個(gè)上流階層;工匠可以屬于某個(gè)行會并在其中安身立命,過行會的生活,說行會的語言;婆羅門可以與婆羅門一起生活;苦修者可以進(jìn)行沙門的修行。甚至林中最與世隔絕的隱士也并非孤單一人,他仍屬于某一群體。僑文達(dá)已是一個(gè)僧人,成千上萬的僧侶皆是他的兄弟;他們身披同樣的僧衣,擁有共同的信仰,使用同樣的語言。而他,悉達(dá)多,他該歸屬何方?他該加入何人的生活?他該使用誰的語言?

一瞬間,當(dāng)周圍的世界在他心中融解并消退,當(dāng)他像太空的一顆恒星一般孤獨(dú)地佇立,一種冰冷的絕望感吞沒了他;但是,他比以往任何時(shí)候都堅(jiān)定地成為他自己,這是他覺醒之最后的顫栗,這是他新生之最后的陣痛。隨后他立刻重又上路并開始急切地快步前行,不再朝著回家的方向,不再希望回到父親的身邊,不再猶疑和回顧。