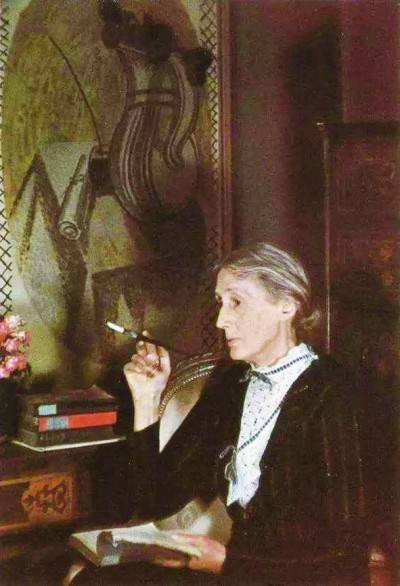

到燈塔去,達(dá)洛維夫人

弗吉尼亞·伍爾夫

一九八八年,英國著名文學(xué)評論家馬爾科姆·布拉德伯里對弗吉尼亞·伍爾夫在二十世紀(jì)文學(xué)中的貢獻(xiàn)作了如下的評論:

她全部創(chuàng)作之豐富和成就之巨大——不僅是九部小說、女性主義文章、書籍評論和羅杰·弗萊伊傳,而且還有發(fā)表在雜志上的文章、日記以及書信,其中相當(dāng)一部分是在她去世后出版的,現(xiàn)在還不斷出版——使她一度曾被指責(zé)為狹隘的作品變得越來越成為她的時(shí)代、她的精神世界和現(xiàn)代藝術(shù)思想的精髓。

這段話可以說概括了伍爾夫在文學(xué)上的成就。從她一九一五年發(fā)表《遠(yuǎn)航》以來,讀者和評論界對她的認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了一個(gè)發(fā)展的過程。早期主要認(rèn)為她是一個(gè)反傳統(tǒng)的先鋒派作家,以意識(shí)流手法和創(chuàng)作技巧上的創(chuàng)新見長。二十世紀(jì)七十年代以來,心理傳記派、心理分析學(xué)派、馬克思主義文論派、女性主義評論家、從作品的社會(huì)政治性進(jìn)行分析的研究者、從現(xiàn)代主義創(chuàng)作手法入手的分析家已經(jīng)用今天存在的一切文學(xué)理論從一切角度對伍爾夫的作品進(jìn)行了全面的詮釋,為讀者深入了解這些難懂的作品提供了方便。

伍爾夫認(rèn)為,用傳統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)主義手法進(jìn)行創(chuàng)作不能捕捉住真正的生活。她眼中的真正的生活、真正的現(xiàn)實(shí)是變動(dòng)不已的、未知的、不受拘束的、像一個(gè)明亮的光輪般的人的精神世界。她的全部創(chuàng)作活動(dòng)就是探索一種手段,以求最好地表達(dá)她所理解的這種生活,這種真正的現(xiàn)實(shí)出于對生活和現(xiàn)實(shí)的這種獨(dú)特理解,她自然認(rèn)為傳統(tǒng)的創(chuàng)作方法只能反映事物的外部,反映不了事物復(fù)雜多變的本質(zhì)。她認(rèn)為作家必須站在作品中不同人物各自的立場上去觀察、傾聽、思考,把所得到的印象、情緒、心境、氛圍重新組織,再現(xiàn)出生活與現(xiàn)實(shí)的精神和實(shí)質(zhì)。伍爾夫從個(gè)人的感受出發(fā)探索生活的價(jià)值,這使得她的作品帶上了強(qiáng)烈的內(nèi)向性。她逐漸發(fā)展了一種靈活多變的、印象主義的、重表現(xiàn)思維不重表現(xiàn)行動(dòng)的創(chuàng)作風(fēng)格。

這次翻譯出版的伍爾夫的三部作品《雅各布之屋》《達(dá)洛維夫人》和《到燈塔去》充分反映了她作品的特點(diǎn)。這三部都是意識(shí)流小說,如果說還有傳統(tǒng)意義上的故事情節(jié)的話,那么情節(jié)也是簡單得一句話就可以說完。例如,《達(dá)洛維夫人》寫的是一九一九年夏季某天,達(dá)洛維夫人早上出門為晚宴購物到晚宴結(jié)束的一天的生活,這無論是在吸引讀者去讀這本書或幫助讀者去理解這部作品上都沒有什么意義。那么,這是三部怎樣的作品,我們應(yīng)怎樣閱讀它們呢?

《雅各布之屋》是伍爾夫所寫的第三部小說。在此之前發(fā)表的《遠(yuǎn)航》和《夜與日》是用較為傳統(tǒng)的創(chuàng)作手法寫的。《雅各布之屋》是伍爾夫第一部開始采用意識(shí)流手法的實(shí)驗(yàn)作品。她不顧事件發(fā)生的時(shí)間順序,在描寫事物時(shí)如電影中鏡頭般迅速化出化入,貫穿整個(gè)作品的是作者的觀察和思索。伍爾夫不斷變化敘述的角度,甚至創(chuàng)造了一些主要作用只是為了敘述他們對雅各布的印象的人物。雅各布的一生,從童年到離家去劍橋大學(xué)讀書,到在倫敦有自己房間的獨(dú)立生活,到他短暫的法國和希臘之行,以及最后在戰(zhàn)爭中陣亡,都是通過他留在親友心目中的各種不同印象,以及他的內(nèi)心活動(dòng)反映出來的。他一生留下的具體的、可觸摸的痕跡只有他在倫敦獨(dú)自生活時(shí)所住的那個(gè)房間,里面有他的私人用品,這些遺物又在認(rèn)識(shí)他的人的心中激起對他的回憶。讀者在閱讀時(shí)感到仿佛在翻閱主人公的一本相冊,出現(xiàn)在眼前的是一幕幕生活的橫斷面,沒有引言、沒有結(jié)語,始終捕捉不住人物的性格和特點(diǎn),使人感到一種朦朧的神秘。作者在環(huán)境的描寫中往往蘊(yùn)涵著象征意義,往往用評論點(diǎn)出寓意,用人物對事物的觀察表現(xiàn)主題。一些評論家指出,在這樣一部散文詩般優(yōu)美卻又含義晦澀的作品中,伍爾夫充分寫出了她對戰(zhàn)爭的反感。作品中充滿了對英國教育文化結(jié)構(gòu)的辛辣抨擊,它使年輕人充滿了尚武思想,變成心甘情愿的戰(zhàn)爭犧牲品;揭示了古老的所謂知識(shí)至上的最高學(xué)府如何生產(chǎn)著一代又一代傲視眾生的、權(quán)力和特權(quán)的接班人。

《達(dá)洛維夫人》的結(jié)構(gòu)框架是女主人公克拉麗莎生活中的一天,這一天的主要活動(dòng)是達(dá)洛維夫人在家中舉行的晚會(huì)。但是讀者面前展現(xiàn)的遠(yuǎn)不止她一天的所作所為,而是她的一生、她的性格和她和家人、朋友的關(guān)系。三十多年前的舊情人彼德的出現(xiàn)勾起了她對自己少女時(shí)代的回憶,眼前的事物使她思索自己目前的處境、老年的來臨帶來的對死亡的恐懼、客人的到來引起的對人際恩怨的回顧。除了克拉麗莎外,作者對彼德和在戰(zhàn)爭刺激下精神失常而自殺的塞普蒂默斯的內(nèi)心世界也作了深層次的探索。通過每個(gè)人物的回憶、聯(lián)想、希望、幻滅,作者超越了時(shí)空的限制,進(jìn)出于人物的內(nèi)心世界。伍爾夫時(shí)而停留在某個(gè)人物身上,隨著人物的意識(shí)活動(dòng)在時(shí)間上任意前后跳躍;時(shí)而停留在時(shí)間的一點(diǎn)上,從一個(gè)人物跳躍到另一個(gè)人物身上,展示出在同一時(shí)間不同空間人物的不同活動(dòng)和思想。當(dāng)作者探索一個(gè)人物的內(nèi)心活動(dòng)時(shí),往往不時(shí)用各種方式暗示是誰的內(nèi)心活動(dòng),以免讀者在人物自由聯(lián)想的過程中失去了線索;而當(dāng)她的筆要從一個(gè)人物轉(zhuǎn)到另一個(gè)人物身上時(shí),她往往用倫敦大本鐘報(bào)時(shí)的鐘聲先把讀者帶回現(xiàn)實(shí)之中,然后再轉(zhuǎn)到另一個(gè)人的意識(shí)中去。在對人物紛繁的意識(shí)的表現(xiàn)中,讀者能夠感覺到一條貫穿其中的主線,那就是作者對當(dāng)時(shí)英國統(tǒng)治階級的審視。她活靈活現(xiàn)地寫出了統(tǒng)治階級的愚昧,充滿了粗暴的男性至上觀念和對王室及帝國的盲目崇拜和效忠。這樣的一種社會(huì)氛圍使一些受害者絕望自殺,另一些尋求安逸,放棄了追求。

《到燈塔去》由三個(gè)部分組成。第一部分“窗”描寫的是拉姆齊教授一家和幾個(gè)朋友在海濱度假生活中一個(gè)下午和晚上,中心是晚餐。第二部分“歲月流逝”用淡淡的幾個(gè)鏡頭和回憶,展現(xiàn)了這所別墅因主人在戰(zhàn)時(shí)無瑕來度假而逐漸破敗下來,而在此期間,拉姆齊家中夫人及長女先后死去,長子也在戰(zhàn)爭中陣亡。第三部分“燈塔”講的是十年以后拉姆齊先生和小兒子詹姆斯、女兒卡姆乘小船去到了燈塔,實(shí)現(xiàn)了十年前詹姆斯的愿望;畫家莉莉·布里斯科終于完成了十年前開始而因找不到感覺停頓下來的那幅拉姆齊夫人和小詹姆斯的畫。

表面看來,這部小說就像有錢有閑的中產(chǎn)階級的懶散的消夏生活,充滿了沒有起點(diǎn)也沒有結(jié)尾的社交閑談,人們對生活中一些人和事的反映,以及由此而生的聯(lián)想。沒有驚人的事件,沒有太多的活動(dòng),平平談?wù)劇K从车纳瞵F(xiàn)實(shí),用小說中不止一次出現(xiàn)的譬喻來形容,很像坐在一列疾駛的火車中的人向窗外看去時(shí)的感覺,他看見人群、景物在窗外閃過,目光剎那間停留在某處,似乎感到看見了什么,但旋即消失得無影無蹤。這就是伍爾夫心目中的現(xiàn)實(shí)和生活,即一個(gè)籠罩著我們的半透明的外殼。小說中的情節(jié)具有強(qiáng)烈的象征意義,如莉莉作畫,到燈塔去等,但象征的究竟是什么,亦即小說反映的主題思想是什么,評論家也是見仁見智,莫衷一是。阿諾德·凱特爾在《英國小說導(dǎo)論》中提到伍爾夫這部作品時(shí)說,“要想恰當(dāng)?shù)卣f出《到燈塔去》表現(xiàn)的是什么是極其困難的。許多評論家使用了‘象征’這個(gè)字眼,但看來在究竟象征著什么上,他們之間極少有共同看法。”

以燈塔為例。戴維·戴希斯在分析了小說的各個(gè)方面之后認(rèn)為,燈塔“既是個(gè)獨(dú)特的存在,又是不斷變化中的歷史的一個(gè)部分。從某種意義上說,到達(dá)燈塔意味著和自我以外的真實(shí)世界接觸,放棄自我的獨(dú)特性,接受客觀的現(xiàn)實(shí)。”A.D.穆迪則認(rèn)為,拉姆齊夫婦對現(xiàn)實(shí)的不同理解在燈塔身上達(dá)到了一致;一方面燈塔是建立在光禿的巖石上的堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)存在,這代表拉姆齊先生的理性和物質(zhì)的現(xiàn)實(shí);另一方面從燈塔內(nèi)發(fā)出的閃光象征著拉姆齊夫人所代表的精神的現(xiàn)實(shí),這是生活的本質(zhì)。作者在這部小說中確實(shí)是通過拉姆齊夫婦表現(xiàn)了兩種現(xiàn)實(shí)觀。而且力圖尋求二者結(jié)合的可能。伍爾夫本人是重視物質(zhì)現(xiàn)實(shí)在人的內(nèi)心和精神上的反映的。

對伍爾夫作品的認(rèn)識(shí)和理解,從評論界到讀者都有一個(gè)不斷深入的過程。她的作品開始出現(xiàn)后,一直受到評論界的關(guān)注。前面已經(jīng)提到,早期評論界主要對她的現(xiàn)代派手法感興趣。從七十年代中期開始,對伍爾夫的研究進(jìn)入了多角度的審視階段,這與昆廷·貝爾(Quentin Bell)于一九七二年出版了伍爾夫的傳記有直接關(guān)系。貝爾不僅了解伍爾夫,而且大量利用了伍爾夫從未發(fā)表過的私人材料。在七十年代和八十年代,隨著伍爾夫日記的編輯出版(1977—1984,五卷集)和七卷書信集的出版,特別是在伍爾夫的丈夫萊昂納德于一九六九年去世后,在夫婦二人留下的材料中發(fā)現(xiàn)了伍爾夫許多生平回憶片段,其中最為重要的是在她去世前不久寫的關(guān)于個(gè)人童年和青年時(shí)代的回憶《回憶隨筆》(Sketch of the Past),后為匯編成集,這就是一九一六年出版的《頓悟時(shí)刻》(Moments of Being)。同時(shí),她的許多小說的初稿被陸續(xù)出版。她生前匿名在《泰晤士報(bào)文藝增刊》上發(fā)表的文章,經(jīng)過研究者的查證匯編成六卷《弗吉尼亞·伍爾夫文集》。一九九○年,米切爾·李斯卡(Mitchell Leaska)編輯出版了伍爾夫一八九七到一九○七年的日記及文章集《熾烈的藝徙》(A Passionate Apprentice)。在她逝世五十年后,她的文集全部出齊。這大量“新作”的通現(xiàn),將伍爾夫的研究推入了高潮。各路評論家都在伍爾夫的研究上大顯身手。

心理傳記派評論家如魚得水。如梅法姆(John Mepham)在《弗吉尼亞·伍爾夫:文學(xué)生平》(Virginia Woolf:A Literary Life)中強(qiáng)調(diào)她創(chuàng)作的創(chuàng)新試驗(yàn),認(rèn)為她的每一部作品都反映一種不同的技巧和形式的創(chuàng)新,而她的每一個(gè)嘗試都是為了尋找一種反映意識(shí)和生活的新方法。她整個(gè)的創(chuàng)作生涯是一系列企圖解釋生活的永無窮盡的努力。他認(rèn)為伍爾夫受到自己性格的不同方面、自己的不同信念和不同功力的影響和驅(qū)使,因此會(huì)時(shí)而重墨于人物的內(nèi)心世界,時(shí)而描繪使人物處于特定心態(tài)中的社會(huì)文化等外部因素。她本人是重重矛盾的混合體,體現(xiàn)在作品中就要構(gòu)成了這樣一些特點(diǎn)的共存:既不切實(shí)際又物質(zhì)主義,既有神秘主義又有政治性,既是詩人又是社會(huì)批評家,既重事實(shí)又重幻想。

有的評論家則從社會(huì)政治角度分析她的作品,如亞歷克斯·茲沃德林(Alex Zwerdling)在一九八六年出版的《弗吉尼亞·伍爾夫和現(xiàn)實(shí)世界》(Virginia Woolf and the Real World)一書中,向認(rèn)為伍爾夫的作品沒有政治性、不關(guān)心社會(huì)問題的觀點(diǎn)提出挑戰(zhàn)。(伍爾夫的丈夫萊昂納德評價(jià)妻子是“自亞里斯多德創(chuàng)造了‘政治動(dòng)物’一詞以來最不具有此特點(diǎn)的人”,這對早期的伍爾夫評論家有很大的影響。)茲沃德林認(rèn)為伍爾夫一生對社會(huì)權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)作極感興趣,并受到挑戰(zhàn)及改革這個(gè)權(quán)力關(guān)系的愿望驅(qū)使,是位社會(huì)批評家和改革者。她相信人的個(gè)體經(jīng)歷是在社會(huì)現(xiàn)實(shí)中形成的,她力圖在作品中反映這一形成的過程。不僅是她的女權(quán)主義的文章中有強(qiáng)烈的社會(huì)性,茲沃德林認(rèn)為她所有的小說都具有這個(gè)特點(diǎn),而對她本人心理的探究和對她作品中人物主觀意識(shí)流動(dòng)的超常興趣使人們忽略了她作品中這方面的豐富內(nèi)容。在茲沃德林之前,美國女權(quán)主義評論家就已指出,伍爾夫畢生都是個(gè)男權(quán)社會(huì)的批評者,因此茲沃德林并不是第一個(gè)提出伍爾夫是個(gè)社會(huì)批評者的人,但是盡管茲沃德林同意羅斯(P.Rose)在《女作家弗吉尼亞·伍爾夫生平》(Woman of letters:A Life of Virginia Woolf,1978)中的觀點(diǎn),即認(rèn)為伍爾夫感情和思想的核心是她的女權(quán)主義觀念,他指出伍爾夫作品中所反映的社會(huì)問題決不是性別歧視所能夠涵蓋的。他在書中詳細(xì)分析了伍爾夫作品中的社會(huì)內(nèi)容,研究她創(chuàng)作每一部作品時(shí)的社會(huì)歷史特點(diǎn),他認(rèn)為不如此則無法理解作品的真正意義。茲沃德林對伍爾夫?qū)ΥA級和財(cái)富的態(tài)度也做了很有見地的分析:伍爾夫和她圈子里的朋友——如布魯姆斯伯里的成員——認(rèn)為有錢的精英家庭所起的重要社會(huì)作用是提供知識(shí)貴族、負(fù)有繼承并推進(jìn)社會(huì)文明美德的責(zé)任(如對美的敏感、重視精神享受和友誼)。一戰(zhàn)后工人運(yùn)動(dòng)的發(fā)展和中產(chǎn)階級務(wù)實(shí)觀念的流行大大沖擊了知識(shí)貴族們的理念和自負(fù),造成伍爾夫精神上的不安、混亂和絕望。

馬克思義評論家對伍爾夫的階級態(tài)度的分析評論集中在《達(dá)洛維夫人》上。最早的一篇文章是威廉·燕樸遜(Willtam Empson)的《作為政治諷刺文學(xué)的“達(dá)洛維夫人”》(Mrs Dalloway as a Political Satire,1932)。燕樸遜認(rèn)為伍爾夫?qū)y(tǒng)治階層和對他們持批評態(tài)度的人都有著一定的同情,表現(xiàn)在對達(dá)洛維夫人晚會(huì)上的權(quán)貴既諷刺又羨慕的描述上。到一九七○年,特里·伊格爾頓在《流放與逃亡:現(xiàn)代文學(xué)研究》(Exiles and Emigres:Studies in Modern Literature)中進(jìn)一步發(fā)展了這一論點(diǎn),他認(rèn)為作者通過彼德·沃爾什這個(gè)人物反映了對社會(huì)的批評,但同時(shí)又把他表現(xiàn)成一個(gè)乖僻的人。小說對英國上層階級的生活和社會(huì)習(xí)俗既批評又支持。伊格爾頓分析伍爾夫既意識(shí)到階級存在的問題,又保有上層階級的文化貴族的精神追求,因此不可能對社會(huì)問題持明確的批判態(tài)度。她所代表的是這樣的一個(gè)階層:它一方面偏離統(tǒng)治階級的價(jià)值觀,但又依附于它,以保持自己有錢有閑的精神貴族的生活。在她的小說中也必然會(huì)反映出這種和上層階級既有偏離又有認(rèn)同的特點(diǎn)。霍桑(J.I lawtborn)在一九七五年出版的《弗吉尼亞·伍爾夫的“達(dá)洛維夫人”:異化的研究》(Vingina Woolf’s“MrsDalloway”:A Study in Alienation)中指出,作者對外部世界特別是她圈子以外人們的勞動(dòng)和生活的了解是片面的,因此雖然有時(shí)能看到社會(huì)弊端,卻無法為她身處矛盾中的人物找到出路。

對伍爾夫作品的評價(jià)決不是一篇序言能夠做到的。筆者只希望,讀者在讀了這篇短文后,能夠充分利用作者給我們留下的巨大的賞析空間,去欣賞這位重要的英國女作家的具有代表性的三部作品。

伍爾夫作品的魅力正在于它們?yōu)樽x者留下了巨大的賞析空間。