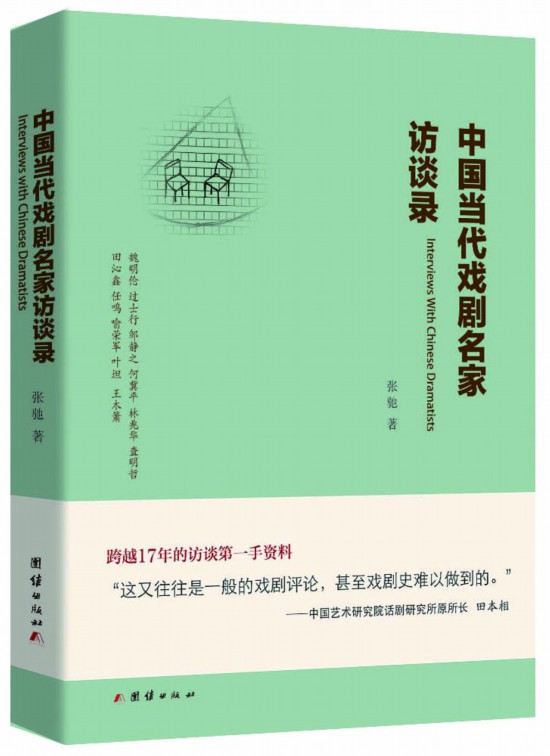

揭開戲劇人創(chuàng)作背后的“秘密” ——評《中國當(dāng)代戲劇名家訪談錄》

我寫過訪談錄,也很喜歡看訪談錄,現(xiàn)在也有人稱它為口述史。這種題材的優(yōu)點是可讀性好。它的生命在于它的真實性。它讓你看到這些口述者的人生的“秘密”、創(chuàng)作的“秘密”,以及種種不為人知曉的“內(nèi)幕”,這些是最誘人的,也常常給人以啟發(fā)。有時,它也是重要的研究資料。但是,只要它不真實,它帶來的種種影響也是可以預(yù)期的。現(xiàn)在滿大街的口述史,一些自賣自夸的東西,很快就成為過眼煙云,成為垃圾,甚至使口述者失去公信力,以致遭到啐罵。張馳這本《中國當(dāng)代戲劇名家訪談錄》,它的真實性同樣需要考驗。不只是她的訪談錄,所有的訪談錄,自它問世,就必然遭遇被審視被檢驗的命運,自然也在考驗它的價值。

張馳原來是《戲劇文學(xué)》的編輯,對戲劇界的狀況很熟悉,所以選的訪談對象多是戲劇界很有吸引力的人物,如林兆華、査明哲、田沁鑫、任鳴等,他們都是新時期有代表性的導(dǎo)演藝術(shù)家。劇作家選了魏明倫、何冀平、過士行、鄒靜之,也都是新時期劇作家中的風(fēng)云人物。這樣有目標(biāo)的選擇,不但可以了解其人,更讓我看到新時期戲劇發(fā)展的一些內(nèi)幕,呈現(xiàn)戲劇界的一些真實的面貌,這往往是一般的戲劇評論甚至戲劇史難以做到的。這部專注戲劇人物的訪談錄,為研究新時期的話劇會提供一些可供參照的資料,如果是這樣的,那么它的價值就值得首肯了。他訪談的這些戲劇界人士,都和我有過或多或少的交往,看了他們的口述,對我頗有啟發(fā),不免感想聯(lián)翩,于是順手寫出我的隨想。

我很喜歡過士行的劇作,他的《鳥人》一出現(xiàn),就給當(dāng)時沉寂的話劇舞臺帶來驚喜。多年沒看到他的劇作的演出了,因此,就很想知道他生活的怎樣,創(chuàng)作又是如何。他談得不錯,我很贊賞過士行的談話風(fēng)格,很實在,沒有虛張聲勢,可以看到他創(chuàng)作的甘苦。“閑人三部曲”讓他以獨特的風(fēng)格屹立在話劇舞臺上。他很坦誠地說他的劇作,因為導(dǎo)演的緣故,而不能使他滿意。這是劇作家常有的感慨,不過有的人不敢說罷了。尤其在這個導(dǎo)演統(tǒng)治舞臺的時代,有人給你的戲做導(dǎo)演就不錯了。現(xiàn)在人們都說沒有好的劇本,不過,有時我也喜愛遐想,如果導(dǎo)演不識貨,不也淹沒了嗎?還有,好的導(dǎo)演確實需要好的劇本,好的編劇也需要好的導(dǎo)演。如果契訶夫沒有遇到斯坦尼,可能他的劇本還停留在紙上。反之,如果斯坦尼沒有發(fā)現(xiàn)契訶夫,他也不可能成就他的導(dǎo)演學(xué)派。老舍的劇本,如果沒有焦菊隱的導(dǎo)演,他的劇作也不會有舞臺上的輝煌。我說,《茶館》是老舍和焦菊隱共同創(chuàng)造的。編劇和導(dǎo)演之間,其中際遇玄機,不知因此而耽誤了多少編劇和導(dǎo)演。

對林兆華的采訪也是我所關(guān)注的。我和他可以說是老搭檔了。他的話劇工作室,最早就是附屬在話劇所名義下。后來,還一起在于是之的鼓勵下成立過導(dǎo)表演藝術(shù)學(xué)會,共同籌辦于是之戲劇學(xué)校。我對他的印象,他是個干事的人。他這次口述還是很認(rèn)真的,記錄了他創(chuàng)作的甘苦。幾十年下來他做得很辛苦,至今仍然在做,我很佩服他這樣的精神。關(guān)于他的導(dǎo)演,有他的成就,但也有爭論,在北京人藝內(nèi)部爭議就很大。在一次國際會議上,我聽到劇院的人對他的批評,而且是帶有情緒性的批評。我在會議上就很誠懇地說,林兆華這樣努力地導(dǎo)戲,他有他的追求,即使他有值得探討的地方,無論是經(jīng)驗和教訓(xùn),都是北京人藝的財富。林兆華是值得研究的一個具有代表性的人物。在我看到的對林兆華的評論和研究中,還沒有寫得更好的論著。他的導(dǎo)演集中體現(xiàn)新時期戲劇導(dǎo)演戲劇藝術(shù)的發(fā)展水準(zhǔn)、經(jīng)驗和教訓(xùn)。他很想學(xué)焦菊隱,把話劇同中國戲曲結(jié)合起來,但是,他的主要弱點是缺乏焦菊隱先生那樣的學(xué)養(yǎng)和功底。這不單是他的問題,是一代人的缺憾。中國話劇的發(fā)展從整體上說需要文化修養(yǎng)的積累。

魏明倫的言談,我是很喜歡的。他看似語出驚人,不按常理出牌,細(xì)細(xì)琢磨,都是令人思令人想的。張馳一上來就同他討論他的《中國公主杜蘭朵》,他覺得魏明倫寫得還不夠殘酷。一下子就把魏明倫調(diào)動起來。他說,“我的意圖本來就不重表現(xiàn)她的殘酷。”于是他滔滔不絕地說起來,他說杜蘭朵的外國故事是杜撰的,他們對中國人不了解,“就像我們現(xiàn)在不了解火星人一樣”。“他們把我們中國人臆想得非常陰狠毒辣”。“他們是夸大了東方人的愚昧”。他說普契尼的歌劇,他編故事的背景正是八國聯(lián)軍入侵中國,把杜蘭朵寫得那么殘忍,在于宣示“西方會用一種愛的文明力量化解仇恨,征服東方”。我覺得魏明倫是很真誠的,在討論中,他毫不客氣,他批評張馳說,從你對杜蘭朵的理解,“反映出你們這代人對生活理解比較膚淺,因為你們就是杜蘭朵,確實沒有經(jīng)歷過生活的考驗 ,不知道生活憂患,你們就是在蜜水罐里泡大的。”這些,都看出魏明倫的性格,也正是他的“可愛”之處。

對于何冀平,我很熟悉,但是沒有過交流。我認(rèn)識北京人藝,就是從她的《天下第一樓》開始的。我擔(dān)任話劇所的所長,第一次參加戲劇座談會,就是在全聚德烤鴨店召開的《天下第一樓》座談會。想不到對這個戲有著那么激烈的爭論。一位劇評人指著墻上掛表的指針說,你北京人藝就停在這里吧!當(dāng)時,就有人說它是短命的,演不了多少場。而這個戲卻演出了500場,成為北京人藝的保留劇目。這樣的爭論對我關(guān)于中國戲劇的思考起到啟蒙的作用。

何冀平談話十分樸素,但卻極為睿智,看似話劇平常,卻能說到焦點上。他很懂得我們的社會,更懂得香港。就創(chuàng)作環(huán)境來說:看似不同的制度,但是各有各的“規(guī)矩”。但何冀平有一個創(chuàng)作的原則“在滿足對方的需要中加進(jìn)自己的立意,是我的一貫做法”。看似平常的一句話,它的實質(zhì)還在于他要寫出自己的東西。猶如在足球場上踢球,有場地的范圍,有踢球的規(guī)則,都是有限制的。就在這樣的限制中,有的踢得很好,有的踢得很臭。她就是要在限制中“踢”出自己的創(chuàng)意來,自己的水平來。譬如他在北京寫的《天下第一樓》,接著寫的《德齡與慈禧》,以及看來是遵命之作的《甲子園》等。我看何冀平是一個有聰慧、有才華但卻不露聲色的劇作家。

在這部訪談錄里,還專訪了二人轉(zhuǎn)研究專家王木簫,她是新中國成立后最早的二人轉(zhuǎn)研究專家王肯的女兒。這個訪談是頗為珍貴的。讓我們了解到他們父女兩代人研究的成果。還有一位是美國南卡羅萊納州大學(xué)孔子學(xué)院的院長、比較戲劇教授,講述了她從一個工農(nóng)兵學(xué)員到美國大學(xué)教授的成長歷程,也多少看到這一代人治學(xué)的經(jīng)歷。