魯迅的官場生涯

眾所周知,魯迅做過民國的官。從1912年2月去南京,到1926年8月離開北京南下,除張勛復(fù)辟時(shí)辭職幾天和被章士釗免職的幾個(gè)月之外,長達(dá)14年的時(shí)間里,他都在民國教育部任職。在這段時(shí)間里,他雖然兼做北京大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京女子師范大學(xué)等多所院校的講師或教授,進(jìn)行學(xué)術(shù)研究,也進(jìn)行文學(xué)創(chuàng)作,但本職工作還是教育部社會(huì)教育司的行政事務(wù)。過去的研究對他的文學(xué)活動(dòng)關(guān)注甚多,而對他的官場生涯和本職工作關(guān)注甚少,僅有的幾項(xiàng)成果也因?yàn)榉N種原因而存在認(rèn)識的誤區(qū)和盲點(diǎn)。因此,為了進(jìn)一步全面地認(rèn)識魯迅,有必要對他的官場生涯進(jìn)行實(shí)事求是的考察。全方位展開這個(gè)話題不是一篇文章所能承擔(dān)的,本文只是展開本話題的幾個(gè)側(cè)面。

一、魯迅的職位與待遇

讀書、看報(bào)、網(wǎng)上瀏覽,偶爾看到人們提及魯迅在教育部的經(jīng)歷,那意思似乎職位微不足道,甚至一些專家也說他是教育部的“下層小官吏”。這一切也許不奇怪,因?yàn)榻炭茣蜋?quán)威傳記都介紹他在教育部的職位是“科長”。如果按照當(dāng)下的干部級別去理解,科長自然是最下層官員。有學(xué)者稍有歷史知識,知道當(dāng)年的科長不同于今日的科長,卻仍然簡單地認(rèn)定他是“處級”或“準(zhǔn)處級”。鑒于這種情況,就有必要首先對魯迅在教育部的職位進(jìn)行考察。

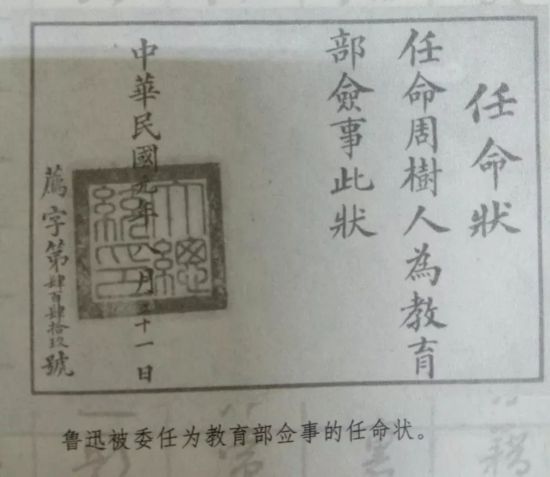

魯迅是1912年2月進(jìn)入教育部的,開始只是部員,無官職。至1912年8月21日,臨時(shí)大總統(tǒng)袁世凱任命他為教育部僉事,22日早上,魯迅上班就看到了任命名單,并且當(dāng)天寫進(jìn)了日記。5天之后(8月26日),他又被委任為社會(huì)教育司第一科的科長。僉事的任命狀是兩個(gè)多月后才到魯迅手上的。11月2日,魯迅日記寫道:“上午得袁總統(tǒng)委任狀。”不過,必需說明的是,魯迅此處有筆誤,因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)存北京魯迅博物館的原件,是“任命狀”而不是“委任狀”。任命狀原文是:“任命周樹人為教育部僉事。此狀。”此外有文官推薦編號:第肆佰肆拾玖號。“任命狀”與“委任狀”大不相同,標(biāo)志著兩個(gè)不同的級別。在這一點(diǎn)上,人民文學(xué)出版社的《魯迅全集》直至2005年版,都是錯(cuò)的。比如:2005年版《魯迅生平著譯年表》中是這樣寫的:“八月二十一日,教育部任命為僉事;二十六日,任命為社會(huì)教育司第一科科長。”這里都成了“任命”,而且是“教育部任命”,顯然是沒有注意到當(dāng)時(shí)的官制——教育部只有委任的權(quán)力而沒有任命的權(quán)力。

教育部僉事兼第一科科長,這是魯迅的職位。在這個(gè)位置上,魯迅干了14年,既未降職,也未升職,只是工資提了兩次,僉事升到了最高等。

那么,僉事和科長,到底是個(gè)多大的官?教科書和工具書對此不講,專家的著作則一直在淡化他的行政職務(wù),似乎魯迅在教育部的職位真是微不足道的。但是,一個(gè)情況卻不能不引起人人們的關(guān)注:在與陳西瀅論爭時(shí),魯迅自己說過:“僉事——文士詩人往往誤作簽事,今據(jù)官書正定——這一個(gè)官兒倒也并不算怎樣‘區(qū)區(qū)’,只要看我免職之后,就頗有些人在那里鉆謀補(bǔ)缺,便是一個(gè)老大的證據(jù)。”有人鉆謀補(bǔ)缺,倒不一定就是“不算怎樣區(qū)區(qū)”的證據(jù),但魯迅自己感覺官不小,卻是一個(gè)事實(shí)。在《記“發(fā)薪”》一文中,魯迅這樣寫道:“一進(jìn)門,巡警就給我一個(gè)立正舉手的敬禮……可見做官要做得較大,雖然闊別多日,他們也還是認(rèn)識的。”有研究者因此而發(fā)現(xiàn):“魯迅在教育部,還是頗有人上人的感覺的。”

那么,這“人上人”的感覺由何而來?他的職務(wù)相當(dāng)于現(xiàn)在什么級別?這些過去被淡化的內(nèi)容,就都有必要弄明白。

教育部是個(gè)部級單位,總長自然是部級或高于部級;次長自然是副部級;部下面是司,司長自然是司局級(廳局級);這與現(xiàn)在是一樣的。但往下就不一樣了:現(xiàn)在司局下面是處,處下面才是科;而那時(shí)沒有處,司下面直接就是科。也就是說,魯迅所擔(dān)任的科長,相當(dāng)于現(xiàn)在的正處級職位。

在這一點(diǎn)上,吳海勇的《時(shí)為公務(wù)員的魯迅》一書做了一些工作,說明了彼科長不是此科長,認(rèn)定魯迅的科長等于處長,這是不錯(cuò)的。不過,該書對此做出結(jié)論說:“僉事的職級應(yīng)與正處級相當(dāng)。”在這里,顯然像《魯迅全集》第18卷一樣,把僉事等同于科長了,因而結(jié)論并不準(zhǔn)確。需要特別注意一點(diǎn)是:魯迅的僉事一職是由大總統(tǒng)任命的;科長一職是由總長委任的。根據(jù)當(dāng)時(shí)的制度,總長有權(quán)委任科長,卻無權(quán)委任僉事。僉事需要大總統(tǒng)親自任命。由此可見,僉事比科長級別高。

同時(shí)值得注意的是:魯迅是僉事兼科長,而不是科長兼僉事。眾所周知,從古至今,兼職多是高兼低,部級干部兼局長,局級干部兼處長,而沒有科長兼司長、縣長兼省長的。由此也見,僉事比科長級別高,魯迅的職位比現(xiàn)在的處長和縣長級別高。

那么,僉事是什么級別?從秦漢到北宋,官職中一直沒有僉事這個(gè)職位,直到南宋時(shí)期,金國才出現(xiàn)了僉事之職,級別并不一致,有三品也有四品。元、明到清初,官職中都有僉事。乾隆年間,這個(gè)職位被廢除,可是到了清末改革,它又被恢復(fù)。考察歷代職官的地位和職責(zé),參事、僉事、主事,一般都不是領(lǐng)導(dǎo)干部,而是參贊和助理的性質(zhì)。按照清末的品級看,參事一般是三品或從三品,僉事一般是四品或從四品,主事一般是六品。到了民國初年,從中央政府各部的情況看,官員的職位次序一般是:總長——次長——參事——司長——僉事——科長——主事——科員。那時(shí)的廳和科不設(shè)副職,根據(jù)規(guī)定,僉事的職責(zé)是分掌各司事務(wù)。由此可見,論行政級別,當(dāng)時(shí)的僉事相當(dāng)于現(xiàn)在的副司級。

要了解魯迅的行政級別,有必要了解民國初年的官制。當(dāng)時(shí)的行政官員分特任、簡任、薦任、委任4等:特任官是總理、總長們,由大總統(tǒng)以特令任命;簡任官是次長等,由大總統(tǒng)直接選任;薦任官包括參事、司長和僉事,由各部總長推薦,呈請大總統(tǒng)任命;委任官是科長(即處級)以下官員,由各部長官直接委任。魯迅是由大總統(tǒng)任命的薦任官。

由國家最高領(lǐng)導(dǎo)人親自任命的官員,當(dāng)然不會(huì)是“區(qū)區(qū)小吏”。事實(shí)上,只要翻閱當(dāng)時(shí)的政府文件就可以看到,在當(dāng)時(shí)的文官序列里,委任官如科長、主事等,都是普通官員,而薦任官卻與特任、簡任放在一起,稱作“高等文官”。“高等文官”,用今天的話說屬于“高干”。從當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況看,科長不是高干,而僉事卻是高干。

如果進(jìn)一步考察,據(jù)民國元年10月17日公布的《民國中央行政官官等法》第一條規(guī)定,中央行政官除特任之外分為九等:第一、二等為簡任官;第三、四、五為薦任官;第六、七、八、九是委任官。也就是說,在九等官序列中,薦任官位居三、四、五。魯迅在第五等的階梯上時(shí)間很短,兩年就升了一級。據(jù)1914年8月18日日記記載:“午前見策令,進(jìn)敘四等。” 8月20日日記又說:“部令給四等俸。”從此之后,魯迅就是四等薦任官。然后,不過一年半的時(shí)間,魯迅又晉升了:1916年2月,“晉第三級俸”。 3月的工資即由四等俸280塊大洋升至300塊大洋。享受三等俸,也就是工資不僅上升到僉事的最高等,而且到了薦任官的最高等,已經(jīng)不在司長以下。在九等官制中位居三等,當(dāng)然并非“區(qū)區(qū)”。陳西瀅不了解情況,以為僉事是個(gè)微不足道的小官,也就怪不得魯迅要在論爭文字中特別說明了。

在魯迅的小說《故鄉(xiāng)》中,“豆腐西施”對魯迅說:“阿呀呀,你放了道臺了,還說不闊?”由此可見,在鄉(xiāng)民眼里,或者在魯迅家人眼里,甚至是在魯迅自己的意識中,他的官職相當(dāng)于道臺,而道臺在清朝是四品官。

除此之外,一個(gè)人在一個(gè)單位的地位,不只決定于絕對的級別,還要看他的相對地位和實(shí)際處境。比如,同樣是在一個(gè)司里當(dāng)處長,上面有八個(gè)副司長與沒有副司長,同級有八個(gè)處長與只有一個(gè)處長,實(shí)際地位是不一樣的。當(dāng)時(shí)的教育部人員不斷變動(dòng),所以這種考察只能從幾個(gè)具體的時(shí)間段來看,不過,在長達(dá)14年的時(shí)間里,魯迅在社會(huì)教育司的地位是穩(wěn)定的。1912年教育部遷往北京之際,總長蔡元培是4月26日到任的,次長范源濂同時(shí)到任。當(dāng)天即帶18個(gè)部員去接收舊學(xué)部。從《教育雜志》第4卷2號的信息可見,當(dāng)時(shí)跟隨總長和次長去接收舊學(xué)部的有總務(wù)司白作霖、趙允元;專門司陳應(yīng)忠、劉唐劭;普通司陳清震、王章祜;實(shí)業(yè)司路孝植、王家駒;會(huì)計(jì)司陳問咸、柯興昌;司務(wù)司崇實(shí)、陳琦……似乎已經(jīng)有六七個(gè)司,而且還有督學(xué)局、圖書館、名詞館等。不過,正式確定編制之后,教育部卻并沒有這么多司,跟隨總長前去接收學(xué)部的人員也大多未留在教育部。

大總統(tǒng)是3月30日特任蔡元培為教育總長的,接著簡任范源濂為教育次長,至5月3日,任命鐘觀光、馬鄰翼、蔣維喬3人為教育部參事,董鴻祎為教育部秘書長,袁希濤、林棨、夏曾佑為教育部司長。至此,教育部高層已經(jīng)就位,從總長到司長,一共9人。

5月6日,也就是教育部全體人員開始上班的第一天,教育部發(fā)布職員一覽表,總共73人,魯迅被分在社會(huì)教育司第二科。這個(gè)科總共4人,魯迅排在第一位,當(dāng)時(shí)都是科員,科長未公布,但根據(jù)后來的實(shí)際情況,排在第一位的都是科長。魯迅曾在回憶中說自己是社會(huì)教育司第二科科長,與后來十幾年的事實(shí)不符,但記憶并非沒有根據(jù),因?yàn)樗钕茸龅木褪堑诙频目崎L,只是沒有在報(bào)刊上公布而已。3個(gè)月后正式委任,魯迅的職位卻是第一科科長。此后14年,他都是第一科科長。根據(jù)教育部5月份公布的名單,薦任官只有7位:3個(gè)參事,1個(gè)秘書長,3個(gè)司長。至8月21日,大總統(tǒng)又任命了一名參事和32名僉事,這樣,薦任官一下子就增加了30多名。魯迅是其中之一。8月26日,總長委任了13名科長,魯迅是僉事兼科長。

由此看來,1912年8月,教育部比魯迅地位高的有10人,平級的比較多,有32名僉事。不過,到這年年底,各部大裁員,教育部僉事由32人縮減為18人,但據(jù)民國二年(1913)神州編譯社出版的《民國元年·世界年鑒》中的《民國教育部現(xiàn)任人員詳表》,官員總數(shù)仍是73人,僉事卻只有14人。當(dāng)時(shí)職位從高到低的次序是:總長1人,特任;次長1人,簡任;參事4人、秘書1人、司長3人,三等薦任;僉事14人……魯迅就在這14人中。也就是說,在當(dāng)時(shí)的教育部,地位比魯迅高的只有總長、次長、參事、司長,共10人。

具體到社會(huì)教育司,魯迅的地位就重要多了。社會(huì)教育司的全部權(quán)力都在3個(gè)人手里:一個(gè)司長和兩個(gè)科長。魯迅是第一科科長,是三位握有實(shí)權(quán)的人物之一;又因?yàn)樗袚?dān)的責(zé)任多,又長期為司長所依重,從各方面情況看,地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二科科長,所以事實(shí)上一直是社會(huì)教育司的第二號人物。

除此之外,我們不妨看看魯迅的工資,因?yàn)楣べY待遇也是地位的一種證明。

魯迅的工資是多少呢?在南京時(shí)每月30元,但那時(shí)總長蔡元培也是30元;遷往北京后頭幾個(gè)月拿的是60元,然后一切正常化,開始按級別領(lǐng)工資。1912年8月被任命為僉事,據(jù)《魯迅日記》1912年8月30日日記:“下午收本月俸百二十五元,半俸也。”此后每月實(shí)際到手的是240元。1914年的上半年是216元,7月又恢復(fù)到240元,但這些波動(dòng)不是因?yàn)榻敌交蛟鲂剑遣坷锎蹫椴繂T購買了國庫券。240元,是五等官俸,僉事的最低工資。至1914年8月,魯迅開始拿四等官俸,就是280元。至1916年3月,又升至300元。走入《新青年》并參與文學(xué)革命之際,他的月薪仍是300元。

每月300大洋,是多還是少?與總長、次長比,當(dāng)然不多,但在教育部,如果仍以前面所說73人為據(jù),特任官只有一人,簡任官只有一人,薦任官與他拿一樣多的,只有十幾人。別的人工資都比他低。如果與社會(huì)下層各行業(yè)相比,當(dāng)時(shí)保姆的工資是每月2元,幾年之后才漲為3元,這是有魯迅日記中的收支賬目為證的。

魯迅工資的高與低,與保姆比,與人力車夫比,意義可能不大,更有意義的是與知識界的同輩比。從當(dāng)時(shí)的各種文獻(xiàn),以及陳明遠(yuǎn)的《文化人的經(jīng)濟(jì)生活》一書可見,當(dāng)時(shí)的北大教授分為本科、預(yù)科兩類,本科教授工資是280元至180元;預(yù)科教授工資是240至140元。各種資料可以證明,1917年胡適回國到北大做教授,蔡元培給他的是教授最高工資——月薪280元,比魯迅少20元。陳獨(dú)秀出任北京大學(xué)文科學(xué)長,月薪是300元,與魯迅的工資相等。需要說明的是,陳獨(dú)秀拿的不是教授工資,而是文科學(xué)長的工資。學(xué)長由教授充任,工資比最高的教授高一級。此時(shí)的錢玄同、劉半農(nóng)、周作人等工資都比魯迅低,周作人240元,李大釗180元。

由此可見,魯迅在民國教育部的地位,以及他享有的待遇,在知識分子當(dāng)中也是比較高的。

二、魯迅的本職工作

說起魯迅,人們首先想到的是偉大的文學(xué)家和思想家、新文化運(yùn)動(dòng)的主將、五四文學(xué)革命成就的最高代表等等,而常常忽略一個(gè)基本事實(shí):五四前后的魯迅是一個(gè)業(yè)余作家,他的本職工作并非文學(xué)創(chuàng)作,也不是翻譯和學(xué)術(shù)研究,而是教育部社會(huì)教育司的行政事務(wù)。他是國家公務(wù)員,需要每天按時(shí)上下班。

然而,大半個(gè)世紀(jì)以來,浩如煙海的紀(jì)念文章、回憶文章和研究成果,卻大多在談?wù)撍奈膶W(xué)活動(dòng),而1950年代以來的回憶文章則更注重他與革命相關(guān)的細(xì)節(jié),而關(guān)于他在教育部的本職工作,卻少有回憶。之所以如此,主要原因有二:一、機(jī)關(guān)工作與文學(xué)創(chuàng)作或?qū)W術(shù)研究不一樣,一年到頭忙忙碌碌,公文寫了一大堆,卻留不下《吶喊》或《中國小說史略》那樣的成果;二、魯迅為之服務(wù)的政府后來被稱作“北洋軍閥政府”,性質(zhì)是“反動(dòng)”的,那么,似乎為它干的越多、越好,也就越不光彩。

這樣一來,魯迅的官場生涯和本職工作,似乎成了他的污點(diǎn)。有人翻出來,是為了打破“魯迅的神話”,讓人們看到他與北洋軍閥政府同流合污的罪證。比如,當(dāng)年的鄭學(xué)稼就是這么做的,當(dāng)下網(wǎng)上的“倒魯”的人們也是這么做的。在這種情況下,一些尊崇魯迅的人,又往往陷入為魯迅辨污的境地。要維護(hù)魯迅的形象,怎么辦呢?常見的方式是努力說明他與政府是對立的,找出一些只言片語來證明他對政府不滿,強(qiáng)調(diào)他雖然在政府中工作,卻與政府處于對立的狀態(tài),似乎魯迅一直是“身在曹營”的徐庶。如此辯護(hù),當(dāng)然很尷尬,因?yàn)榉N種事實(shí)都可以證明,魯迅并不是徐庶,他為政府很賣力,成績顯著,屢受嘉獎(jiǎng)。于是,最后還能做的,就是要求人們對魯迅也要“同情的理解”,也就是說,魯迅也是一個(gè)人,魯迅要吃飯,生存不容易,要求魯迅扔掉飯碗去革命,是站著說話不腰疼……可是,只要這樣為魯迅辯護(hù),魯迅就成了可憐蟲,人格光彩也就談不到了。

認(rèn)為魯迅的本職工作并不光彩,其實(shí)是很早的事。早在1950年代,甚至更早,在1928年民國易幟之后,魯迅的同事們,包括他的弟弟周作人,都意識到了這個(gè)問題,所以,說到魯迅去教育部辦公,常常對他的積極表現(xiàn)和德能勤績閉口不談,而說他“只是例行公事”。

然而,魯迅卻不是例行公事。歷史的事實(shí)擺在那里,他在教育部盡職盡責(zé)、兢兢業(yè)業(yè),做了大量工作,成績有目共睹,因而多次受獎(jiǎng)。同時(shí),歸他管的事不少,權(quán)力也不小。

那時(shí)的國家權(quán)力機(jī)構(gòu)中沒有宣傳部,也沒有文化部、新聞出版署等意識形態(tài)和文化事業(yè)管理部門。所以,今日宣傳部、文化部、新聞出版署的那些事務(wù),當(dāng)時(shí)都?xì)w教育部。教育部分普通教育、專門教育、社會(huì)教育三個(gè)司,前兩司管的是學(xué)校教育,這些事務(wù)就都?xì)w社會(huì)教育司。也就是說,今日宣傳部、文化部、新聞出版署的那些事務(wù),當(dāng)時(shí)都?xì)w社會(huì)教育司。所以,魯迅的工作很繁雜:要考察戲劇、審核小說,要管美術(shù)、音樂和演講,要管圖書館、博物館、展覽館、戲院、影院、說書場,幾乎所有的文化活動(dòng)和娛樂設(shè)施都?xì)w他們司來管。甚至鄉(xiāng)間有人覺得自己的寡母一生不容易,希望政府表彰母親的節(jié)與孝,呈文最后也要送到魯迅的手里。

據(jù)1912年8月2日由臨時(shí)大總統(tǒng)袁世凱公布的《參議院決議修正教育部官制》規(guī)定,社會(huì)教育司的工作分為9個(gè)方面:

(一)關(guān)于厘正通俗禮儀事項(xiàng)。

(二)關(guān)于博物館、圖書館事項(xiàng)。

(三)關(guān)于動(dòng)植物園事項(xiàng)。

(四)關(guān)于美術(shù)館、美術(shù)展覽會(huì)事項(xiàng)。

(五)關(guān)于文藝音樂演劇等事項(xiàng)。

(六)關(guān)于調(diào)查及搜集古物之事項(xiàng)。

(七)關(guān)于通俗教育及演講會(huì)事項(xiàng)。

(八)關(guān)于通俗圖書館巡行文庫事項(xiàng)。

(九)關(guān)于通俗教育之編輯調(diào)查規(guī)劃等事項(xiàng)。

魯迅于1912年5月5日到達(dá)北京,6日就是教育部開始在北京辦公的日子,那一天,魯迅坐騾車去教育部報(bào)到。6月10日即與齊壽山一起去天津考察戲劇,那時(shí)的考察不是調(diào)演,而是直接去戲園子與觀眾一起看。他們午后到達(dá)天津,當(dāng)晚就去廣和樓考察新劇,卻因?yàn)樘鞖獠缓枚鴦≡和Q荩缓萌サす饒@考察舊戲。回到北京后,6月14日考察天壇、先農(nóng)壇,因?yàn)檗r(nóng)林部建議將天壇改為林藝試驗(yàn)場,將先農(nóng)壇改為畜牧試驗(yàn)場,拱衛(wèi)軍則提出要在先農(nóng)壇建軍械庫,京師議會(huì)則要把這二處改為公園。魯迅等人就要去考察,看究竟怎樣更合適。6月20日籌辦夏季演講會(huì),邀請哲學(xué)、歷史、文學(xué)、藝術(shù)方面的學(xué)者演講。21日魯迅還親自開講,講的是《美術(shù)略論》。25日考察國子監(jiān)和孔廟,看是否適合建成歷史博物館……魯迅的日記主要記私事,對工作記述甚少,往往是下班后與誰一起喝酒吃飯都記了,一天中批了多少文件、發(fā)了哪些公文卻不記。不過,有時(shí)也會(huì)留下一些工作的痕跡,比如1912年9月6日:“上午赴本部職員會(huì),僅有范總長演說,其詞甚怪。午后赴大學(xué)專門課程討論會(huì),議美術(shù)學(xué)校課程……”機(jī)關(guān)工作往往枯燥乏味,但有時(shí)也會(huì)遇到使他興奮的事。周作人曾經(jīng)回憶說:“有一回見到中華書局送到部里來請登記還是審定的《歐美小說叢刊》,大為高興。這是周瘦鵑君所譯,共有三冊,里邊一小部分是英美以外的作品,在那時(shí)的確是不易得的,雖然這與《域外小說集》并不完全一致,但他感覺得到一位同調(diào),很是欣慰,特地?cái)M了一個(gè)很好的評語,用部的名義發(fā)了出去。”需要補(bǔ)充說明的是,那個(gè)評語中有不少批評意見,但最后的結(jié)語卻是將其稱之為“昏夜之微光,雞群之鳴鶴”。那是魯迅審核小說時(shí)發(fā)現(xiàn)的優(yōu)秀作品,所以要寫評語進(jìn)行提倡。

沿著時(shí)間的線索考察魯迅的工作,可以發(fā)現(xiàn)他做過許多重要的事。

像所有的行政官員一樣,魯迅要參加會(huì)、舉辦會(huì)。1912年7月,他參加了全國“臨時(shí)教育會(huì)議”。這個(gè)會(huì)開了一個(gè)月,會(huì)上討論了92個(gè)決議案,議決23個(gè)。接著,他又參加了“大專學(xué)校課程討論會(huì)”和“教育行政討論會(huì)”。魯迅對這些會(huì)頗有不滿之處,但冷靜考察那些會(huì),卻是創(chuàng)建民主共和國教育體制的重要會(huì)議。臨時(shí)教育會(huì)議更大程度上是一個(gè)務(wù)虛會(huì),但涉及的卻是一些重大問題,比如,國家祭不祭孔,學(xué)校讀不讀經(jīng),美育該不該進(jìn)入教育綱領(lǐng),民國的教育與帝國的教育有哪些不同;大專學(xué)校課程討論會(huì)討論的是關(guān)于課程設(shè)置等一系列具體問題;教育行政會(huì)議則制定了大、中、小學(xué)從學(xué)制到管理的一系列規(guī)章。那時(shí)的人們很認(rèn)真,開會(huì)的形式也值得一提:會(huì)前先發(fā)議案,會(huì)議開始后先推舉議長和副議長,由他們主持會(huì)議,而不是由教育部官員主持。一個(gè)議案議決之后,全體都要簽名,然后送交相關(guān)部門辦理。從臨時(shí)教育會(huì)議留下的文獻(xiàn)可見,當(dāng)時(shí)的教育家有神圣的使命感,包括會(huì)議上的激烈爭論和大動(dòng)肝火,都顯示著他們還沒有學(xué)會(huì)敷衍。作為一個(gè)省的代表參加會(huì)議,就覺得要對得起全省的委托,作為一類院校的代表參加會(huì)議,就覺得必需對得住那類院校。而且他們清楚地知道自己所從事的偉大事業(yè):帝制終結(jié),共和創(chuàng)建,要有新的教育。他們做得非常認(rèn)真,比如第一次會(huì)議上選舉議長,與會(huì)者50多人,王劭廉以30票當(dāng)選;然后選副議長,張伯苓以28票當(dāng)選。然而,張伯苓卻站起來作揖推辭,謙遜地說自己深怕有負(fù)眾望。于是會(huì)議再次表決,結(jié)果仍然是他當(dāng)選。這時(shí)候張伯苓只好服從,發(fā)表演說就任副議長。從思想觀念上看,歷史傳統(tǒng)固然沉重,新教育的開創(chuàng)者卻也顯示了新的風(fēng)貌。正是在那個(gè)會(huì)議上,蔡元培發(fā)言說:“民國教育,與君主時(shí)代之教育,其不同之點(diǎn)何在?君主時(shí)代之教育方針,不從受教育者本體上著想,用一個(gè)人主義,或用一部分人主義,利用一種方法,驅(qū)使受教育者遷就他之主義。民國教育方針,應(yīng)從受教育者本體上著想……”在那樣一個(gè)時(shí)代,從事新國家的教育建設(shè),魯迅是幸運(yùn)的。所以,他從未因?yàn)槭聞?wù)的繁多和參加種種會(huì)議而厭煩。

1912年9月,為了開展美術(shù)館和博物館的工作,教育部成立“美術(shù)調(diào)查處”。這個(gè)處不是有行政編制的實(shí)體,而是以社會(huì)教育司第一科為基礎(chǔ),吸收一些相關(guān)人員兼職充任。魯迅是第一科的科長,自然要擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。他們從調(diào)查書籍入手,首先查閱教育部圖書室和京師圖書館的書籍,然后再調(diào)查全國的書籍,還曾派齊壽山、許壽裳、戴蘆齡前往沈陽考察清宮的美術(shù)物品。齊壽山等人到沈陽不久,就寫信向魯迅匯報(bào)工作。他們在沈陽考察了一個(gè)月,工作結(jié)束后于12月12日回到北京,魯迅當(dāng)天的日記寫道:“上午許季上、戴蘆齡、齊壽山自奉天調(diào)核清宮古物歸,攜來目錄十余冊,皆瓷、銅及書畫之屬。”下午,魯迅即同他們一起到司長夏曾佑家中匯報(bào)。他們帶回的調(diào)查目錄隨即在《教育部編纂處月刊》上連載。從刊物發(fā)表時(shí)的按語可以看到:“古器凡八百件,周漢之物,居其泰斗;書畫凡四百余件,多唐宋以來名流所作;瓷器凡十萬件,形制采繪,并多精妙……編存其目,庶覽者可以見中國美術(shù)品之存佚云。”

1913年2月,教育部根據(jù)臨時(shí)教育會(huì)議上通過的“采用注音字母案”而召開“讀音統(tǒng)一座談會(huì)”。到會(huì)者40余人,魯迅是正式代表之一,又是會(huì)議的組織者和管理者。第一天由教育部次長董鴻祎主持,然后推選出議長吳稚暉和副議長王照。此后3個(gè)月的會(huì)議,即由吳、王二人主持。第一步先審定字音。某個(gè)字到底應(yīng)該讀什么音,各地大不相同,所以要一個(gè)一個(gè)地討論確定,只要有爭議,就要辯論,辯論后投票表決。一個(gè)省無論有幾個(gè)代表,只有一票的權(quán)利。每審定完一個(gè)字,就用魯迅等人特別準(zhǔn)備的“記音字母”記下來。審定字音的工作進(jìn)行了一個(gè)多月,審定了6500多字。第二步是確定字母方案,會(huì)議代表卻提出了各種方案:有人主張仿效日本的假名,有人主張用中國人自創(chuàng)的符號,有人則主張用拉丁字母。不同的方案各有長短,代表們各執(zhí)己見,會(huì)場陷入終日爭吵,會(huì)議主席吳稚暉和王照不但不能制止?fàn)幊常宜麄儽救司蜖幍妹婕t耳赤。爭吵到激烈處,有人抑制不住沖動(dòng),搶起板凳就要?jiǎng)游洹t斞负髞碓凇堕T外文談》中曾經(jīng)寫到:“勞乃宣和王照他兩位都有簡字,進(jìn)步得很,可以照音寫字了。民國初年,教育部要制字母,他們倆都是會(huì)員,勞先生派了一位代表, 王先生是親到了,為了入聲存廢問題,曾和吳稚暉先生大戰(zhàn),戰(zhàn)得吳先生肚子一凹,棉褲也落了下來……”如此爭吵,怎么收場?最后還是魯迅和許壽裳等想出了辦法,建議把審定字音時(shí)所用的“記音字母”作為“注意字母”。也許是代表們對爭論已經(jīng)厭煩吧,投票表決,人們選擇了魯迅、許壽裳、朱希祖、馬幼漁等人提出的章太炎于1908年擬定的一套符號。魯迅1913年3月12日的日記中寫道:“午后赴讀音統(tǒng)一會(huì),意在贊助以舊文為音符者,迨表決后竟得多數(shù)。”那次通過的注意字母,就是從民國初期一直到中華人民共和國初期課本和字典所使用的“ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ、ㄉ……”。

此外,有幾件事是魯迅付出精力甚多,而且做得相當(dāng)投入的。

首先是“兒童藝術(shù)展覽會(huì)”。展覽會(huì)從1913年3月開始籌備,名義上是社會(huì)教育司司長夏曾佑和教育部秘書長陳任中牽頭,但司長和秘書長只是發(fā)指示,具體操辦卻是魯迅的第一科。3月31日,魯迅與司長前往全浙會(huì)館,看那里是否可以做展覽會(huì)的會(huì)場。察看幾處之后,還是選了教育部禮堂,禮堂空間不夠大,就擴(kuò)展到禮堂后面的許多房屋。至11月6日,魯迅在日記中寫道:“午后同稻孫布置兒童藝術(shù)品。”這次展覽品類分得很細(xì),有字、畫、刺繡、編織、玩具、以及各類手工制作。為能讓更多的作品有參展的機(jī)會(huì),魯迅和工作人員設(shè)計(jì)了若干方案,最后把大幅的字、畫掛到了墻上,小作品擺在桌子上,手工作品也擺在一排排的桌子和架子上。從教育部對作品的要求,可以看到魯迅的美學(xué)主張:參展的兒童不論男女,不論學(xué)識高低,作品不怕稚拙,但有一個(gè)要求:“以存兒童本真為第一誼,長者不得為之刪潤。”

展覽是1914年4月21日開始的,展覽期間,魯迅經(jīng)常在會(huì)場值班,連星期天也不休息。5月20日的日記寫道:“下午四時(shí)半兒童藝術(shù)展覽會(huì)閉會(huì),會(huì)員合攝一影。”這張照片上,人們站了5排,魯迅作為這次活動(dòng)的主持者,站的是最后一排。整整一個(gè)月的展覽結(jié)束了,教育部又指派魯迅和陳師曾組成評委會(huì),不但評獎(jiǎng),而且要選出優(yōu)秀作品送巴拿馬萬國博覽會(huì)。5月23日,魯迅日記載:“上午開兒童藝術(shù)審查會(huì)。”這是第一天,此后連續(xù)若干天,直到6月24日才完成,評選出甲等獎(jiǎng)151人,乙等獎(jiǎng)423人。

其次是圖書館的建設(shè)。

魯迅對圖書館似乎特別關(guān)心。在他和同事們的努力下,教育部出臺了《通俗圖書館規(guī)程》,以教育部的名義通知各省,要求“各省治縣治應(yīng)設(shè)通俗圖書館儲集各種通俗圖書,供公眾之閱覽”。魯迅和他的同事們想得很周到,通知中還要求圖書館要附設(shè)體育場,為的是讓人們讀書時(shí)能到體育場活動(dòng)一下。從體育器材只能借用半小時(shí)看,又防止了有人把圖書館當(dāng)成體育場。京師通俗圖書館是在魯迅的直接指導(dǎo)下創(chuàng)辦的。該館設(shè)于宣武門內(nèi)路西,1913年10月21日開館。它的藏書主要是從京師圖書館分出來的一些專業(yè)性不強(qiáng)、也許沒有收藏價(jià)值、卻有利用價(jià)值的書。魯迅很關(guān)心書籍對普通民眾的影響,尤其是兒童。《永樂大典》和《四庫全書》之類,是專家們用的,畢竟離普通民眾太遠(yuǎn),真正影響社會(huì)的是街頭隨處可見的通俗讀物。所以,在他和同事們的努力之下,中國有了這樣的通俗圖書館,面對的不是專家,而是普通民眾。魯迅還把他校閱過的翻譯小說《碳畫》等書和他看過的《新青年》贈(zèng)送通俗圖書館。1914年12月22日,魯迅在日記里寫道:“午后同徐吉軒、許季上至通俗圖書館檢閱小說。”這是來檢查工作,主要是檢查該館收藏的小說。魯迅很關(guān)心這個(gè)圖書館,多次前往檢查工作。

1916年,經(jīng)魯迅等人建議,教育部把通俗圖書館遷到中央公園(即現(xiàn)在的中山公園),并且于9月21日致函內(nèi)務(wù)部。從教育部給內(nèi)務(wù)部的咨文,可以看到魯迅等人當(dāng)時(shí)的想法:

查公園之設(shè),一以為公共娛樂之地,一以為陶冶民眾之所,故各國通例,恒于公園中附設(shè)圖書館、教育博物館等,使一般國民于藏修息游之際,無形自然之中,得增進(jìn)其常識,涵養(yǎng)其性情,所謂不召而來,無言而化之國民教育公園有焉。京師中央公園自開辦以來,其間設(shè)備點(diǎn)綴頗臻完美,惟關(guān)于上述各項(xiàng),尚付闕如。本部有鑒于此,擬就園中社稷壇大殿二重附設(shè)通俗圖書館,購置通俗圖書,并陳設(shè)教育上簡易物品,專備游人觀覽,庶公園添有益之娛樂,而社會(huì)蒙無形之福利。事關(guān)公益,諒荷贊同相應(yīng)咨請貴部轉(zhuǎn)知該園董事會(huì),即由本部派員與之接洽……

此事進(jìn)行得還算順利,1917年的8月,通俗圖書館在中央公園開館。圖書館設(shè)到公園,借閱量大增,圖書的價(jià)值得到了發(fā)揮。可是,圖書館很快與公園發(fā)生糾紛,最后是圖書館失敗,只好又遷到宣武門內(nèi)頭發(fā)胡同。幾年之后,這個(gè)圖書館又和京師圖書館合并起來,形成了專業(yè)與通俗共處一館的新模式。

在這段時(shí)間里,魯迅對京師圖書館也非常關(guān)心,投入了極大精力。

早在1912年秋,京師圖書館剛剛開館不久,他就以教育部的名義咨調(diào)各省官書局所刻書籍,入藏京師圖書館。1913年,他又?jǐn)?shù)次為京師圖書館調(diào)撥圖書,包括一部活字銅版大型類書《古今圖書集成》。由此可見,那時(shí)的魯迅就有意將京師圖書館建成國家圖書館。

也是在那一年,京師圖書館原館長江瀚另有高就,館長一職由教育部社會(huì)教育司司長夏曾佑兼任。夏曾佑是個(gè)懶得管事的人,他的人生哲學(xué)就是“多一事不如少一事”,所以他一般不到部里上班,部里的事差不多是魯迅等人跑到他家里去匯報(bào)。魯迅是他手下的兩員大將之一,而且管理圖書館是第一科的分內(nèi)工作,于是,京師圖書館的許多事就都成了魯迅的事。1913年2月17日,魯迅日記寫道:“午后同沈商耆赴圖書館訪江叔海問交代日期”。江叔海就是原館長江瀚,這是魯迅第一次替夏曾佑去聯(lián)系交接。3月6日記:“下午同沈商耆往夏司長家。”3月7日記:“午后同沈商耆赴圖書館商交代事務(wù)。”可見,這次館長易人,圖書館的交接事務(wù)都是魯迅辦理的,而新館長上位后的管理事務(wù),也幾乎都落到了魯迅身上。

夏曾佑喜歡喝酒而不喜歡管事,逮著魯迅就要陪他喝酒,而魯迅卻是真對圖書館特別熱心,于是二人各得其所。無論是圖書館的規(guī)劃,還是管理人員的安排,都是魯迅建議,夏曾佑點(diǎn)頭,事就辦妥了。魯迅想把京師圖書館辦成什么樣子,也就基本能辦成什么樣子。京師圖書館本來地處偏僻,而且房屋破舊,陰雨天還有房屋漏水,很不利于珍本圖書的保存。魯迅在下雨天去圖書館,體驗(yàn)了借閱者的種種不方便。圖書館應(yīng)該建在交通便利的地方,魯迅當(dāng)然明白,他又特別重視那些珍本書,所以不能不為它的保管不善而憂慮。于是,他向夏曾佑建議:搬遷京師圖書館。這樣的大事,夏曾佑同意了,教育部也同意了,解決的方案是雙管齊下:一邊尋址建新館,一邊先找地方設(shè)分館以解燃眉之急。所以,1913年4月1日,魯迅“午后同夏司長、齊壽山、戴蘆舲赴前青廠,觀圖書分館新賃房屋”。此后的時(shí)間里,魯迅一邊處理科室事務(wù),一邊就忙這件事。僅日記中記載,不長的時(shí)間里,他就到分館12次。1914年10月,京師圖書館停止閱覽,暫時(shí)移至國子監(jiān)。1915年,確定以安定門內(nèi)方家胡同國子監(jiān)南學(xué)舊址為京師圖書館。這一切,都是魯迅親手操辦的。

在這個(gè)過程中,魯迅一步步使京師圖書館向著國家圖書館的方向發(fā)展。先是據(jù)理力爭,把《永樂大典》殘本和文津閣《四庫全書》移交京師圖書館。1914年初,熱河避暑山莊所藏《四庫全書》36000多冊運(yùn)抵北京,魯迅趕往接洽,卻不料此書已為內(nèi)務(wù)部截留。后經(jīng)多方交涉,才于1915年9月1日“同戴蘆舲往內(nèi)務(wù)部協(xié)議移交《四庫全書》辦法”,至10月12日移交告成。1916年4月,經(jīng)魯迅努力,教育部社會(huì)教育司通過政事堂取得內(nèi)政部同意作出規(guī)定:凡經(jīng)內(nèi)務(wù)部立案的出版物都必須送交京師圖書館一份。同時(shí),他還為京師圖書館征集各省新修的地方志,并征收各種著名碑碣石刻拓本。這就使京師圖書館在1917年1月在方家胡同重新開放時(shí),已經(jīng)具備國家圖書館的性質(zhì)并初具規(guī)模。

此后,魯迅對京師圖書館的關(guān)心并未結(jié)束。張宗祥在《我所知道的魯迅》一文中說:有一次祭孔,他和魯迅都是執(zhí)事官,事畢去京師圖書館參觀,兩人就善本書發(fā)了一通議論,結(jié)果被悄悄進(jìn)來的總長傅增湘聽見了。由傅增湘任教育總長,可知事情發(fā)生在1917年至1919年之間。總長偷聽了他們的議論,當(dāng)時(shí)沒說什么,但幾天后就找張宗祥,要他負(fù)責(zé)去辦京師圖書館。并且表示說:要人給人,要錢給錢,一定要把善本圖書管理好,把書目整理出來。這正是魯迅與張宗祥當(dāng)時(shí)所議論的內(nèi)容。可是,面對總長的信任和重托,張宗祥卻不愿受命。總長就讓魯迅去做張宗祥的工作。魯迅去對張宗祥說:“你真是個(gè)木瓜,如此寶山,何以不去開發(fā)?”張宗祥一聽,欣然去找總長,接受任命,辦京師圖書館去了。此后,魯迅又與他一起討論當(dāng)務(wù)之急,解決了一系列問題。比如:京師圖書館搬到方家胡同,偏僻的問題解決了,卻又出現(xiàn)了另一問題:四面居民雜處,萬一發(fā)生火災(zāi),珍本如何搶救?于是,他和張宗祥想出一個(gè)辦法:做一些單人能抱得動(dòng)、扛得起的箱子,把珍本圖書裝起來,危急時(shí)就能迅速搬走。再比如,許多古書蟲蛀和殘破,需要專門的技工修理。在魯迅支持下,張宗祥請專門的技工進(jìn)館修補(bǔ)。魯迅還特意叮囑張宗祥:善本書目一定要抄寫副本,由張宗祥個(gè)人收藏一份,原因是他考慮到“付印無時(shí),世事變遷不定,必須另錄一份,他時(shí)方有依據(jù)”。

魯迅的工作非常雜,博物館、展覽館都是他的分內(nèi)事。因此,他籌備過參加萬國博覽會(huì)的展品,為守護(hù)將送去參加萬國博覽會(huì)的文物,曾經(jīng)通宵不眠。他整理過故宮檔案,翻閱過“內(nèi)閣大庫那有名的八千麻袋廢紙”。著名的敦煌卷子運(yùn)往北京,他參與了接收:“他知道有些京官老爺在這劫余的經(jīng)卷中,又竊取了不少,賬上數(shù)目不符,便將較長的卷子一撕作兩,補(bǔ)足缺數(shù)”。

還有一些臨時(shí)性的工作,來自總統(tǒng)府的,來自國務(wù)院的,只要到了教育部,大多落到社會(huì)司,而社會(huì)司的工作多半都是魯迅的工作。比如:國家初建,要確定國徽,由誰來設(shè)計(jì)?總統(tǒng)府把任務(wù)交給了教育部,教育部交給了社會(huì)司,結(jié)果就落到了魯迅、許壽裳和錢稻孫身上。1912年8月28日,魯迅在日記中寫道:“與稻孫、季市同擬國徽告成,以交范總長。”再比如:國家要有國歌,由誰來選定?最后也成了魯迅的事。1917年11月12日魯迅日記:“午后往高等師范學(xué)校聽唱國歌。”蔡元培在魯迅逝世之后寫的紀(jì)念文章中說:“我記得在北京大學(xué)的時(shí)候,教育部廢去洪憲的國歌,而恢復(fù)《卿云歌》時(shí),曾將兩份歌譜,付北平的中學(xué)生練習(xí)后,在教育部禮堂唱奏,除本部職員外并邀教育界的代表同往細(xì)聽,選擇一份,先生與我均在座。”魯迅所記是在高等師范學(xué)校,蔡元培所說是在教育部禮堂,日記當(dāng)然比回憶更可靠。但是,蔡元培也未必錯(cuò),因?yàn)樵嚶爣璨恢挂淮巍赡旰螅?919年12月9日,《教育雜志》還登出一份“教育部令”:“本部籌設(shè)國歌研究會(huì),現(xiàn)經(jīng)酌定,即日開會(huì),應(yīng)派僉事周樹人、沈彭年、視學(xué)錢稻孫、主事李覺、陳錫賡為本會(huì)干事,先行籌備一切事務(wù)。”很清楚,國歌的負(fù)責(zé)人仍然是魯迅。直到1920年10月10日,日記中仍有“午后往美術(shù)學(xué)校國歌研究會(huì)聽演唱”的記載。

這就是魯迅的本職工作。他勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),埋頭干,不張揚(yáng),但每做一件事、每一次考核都讓人無可挑剔。正因?yàn)檫@樣,教育部一次次裁員,從來裁不到他。1913年冬天,政府修正官制,各部官員大裁減,教育部僉事由32人減為18人,主事由80人減為42人。這樣大規(guī)模的裁員,魯迅沒有被裁,而且與魯迅關(guān)系密切的人都未被裁。魯迅12月25日日記:“教育部令減去僉事、主事幾半。相識者大抵未動(dòng),惟無齊壽山,下午聞改為視學(xué)云。”1923年、1924年教育部又兩次裁員,魯迅仍然穩(wěn)坐釣魚臺。這當(dāng)然與他的工作表現(xiàn)有關(guān),也與他跟總長、次長們的良好關(guān)系有關(guān)。

魯迅不但不會(huì)被裁,而且還屢次受獎(jiǎng)。1915年2月,獲得大總統(tǒng)袁世凱授予的五等嘉禾勛章。1921年4月,獲得大總統(tǒng)徐世昌授予的四等嘉禾勛章。能得勛章,正如《勛章執(zhí)照》上所寫,是因?yàn)椤肮鬃恐薄K裕斞冈跔罡嬲率酷摲欠獬殑?wù)時(shí),才敢于理直氣壯地說:“樹人充教育部僉事,已有十四載,恪恭將事,任職以來屢獲獎(jiǎng)敘。”

那種認(rèn)為在袁世凱、黎元洪、徐世昌等人當(dāng)政時(shí)好好干就是污點(diǎn),只有與政府搗亂才是光榮經(jīng)歷的門戶之見,不應(yīng)該繼續(xù)成為判斷人們功過是非的尺度。

三、文學(xué)活動(dòng)與本職工作之間的關(guān)系

眾所周知,志業(yè)是一個(gè)人的人生理想所系,職業(yè)卻往往只是謀生手段。所以,如果賴以謀生的職業(yè)恰恰是自己選定的志業(yè),那是幸運(yùn)的。如果不是,就像所嫁所娶并非所愛一樣,顯然不是理想的人生。就此而言,魯迅不算幸運(yùn),卻也不算不幸。他在1906年就選定了通過文學(xué)而啟蒙立人的道路,但在回國后卻不得不去教化學(xué)、生理和博物等課程,離他的理想距離甚遠(yuǎn)。辛亥革命發(fā)生,中華民國建立,他進(jìn)入教育部,雖然本職工作仍然不是文學(xué),但社會(huì)教育司的工作卻與啟蒙立人密切相關(guān),離他的志業(yè)非常接近。所以,他喜歡這個(gè)崗位,留戀這個(gè)崗位,在這個(gè)崗位上一干就是14年。

在這14年中,前7年他的主要精力用于本職工作,抄古碑、整理古籍,純粹是打發(fā)業(yè)余時(shí)間;后7年卻把大部分精力用于文學(xué)活動(dòng),因?yàn)槟钦亲约涸?906年所選定的人生志業(yè)。從理論上講,一個(gè)人的業(yè)余愛好如果成為理想追求,就常常與本職工作發(fā)生沖突。但在魯迅那里,卻沒有出現(xiàn)這樣的問題。他的業(yè)余愛好沒有影響他的本職工作,他的本職工作也沒有影響他的業(yè)余愛好。一方面是他從來沒有因?yàn)闃I(yè)余愛好而厭煩本質(zhì)工作,另一方面是教育部對他的文學(xué)活動(dòng)不僅認(rèn)可,而且給予了大力支持。包括他到各院校兼職去講小說史,不能不占用工作時(shí)間,而教育部卻可以為他讓路,允許因上課而推遲部里的事務(wù),而沒有因?yàn)椴縿?wù)而讓他耽誤上課。這多少有點(diǎn)奇怪,但考察他的文學(xué)活動(dòng)與本職工作的關(guān)系,大概就不奇怪了,而且可以從中發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn):

一、魯迅的文學(xué)活動(dòng)與他的官場身份并不相悖,因而沒有“不務(wù)正業(yè)”之嫌。眾所周知,他的文學(xué)活動(dòng)是以啟蒙立人為中心的,而他的本職工作是社會(huì)教育,這就使他的文學(xué)活動(dòng)成為社會(huì)教育司本職工作的延伸。換句話說,魯迅在上班時(shí)間與業(yè)余時(shí)間所做的,都是同一件事,都是在從事社會(huì)教育。參與文學(xué)革命,參與新文化運(yùn)動(dòng),都是在從事社會(huì)教育,與他的本職工作并不矛盾。

意識到魯迅作為教育部官員的身份和他的職責(zé)所在,再來看他的文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng),不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)事實(shí):他的全部創(chuàng)作都在“社會(huì)教育”這一主題之下。他的文學(xué)活動(dòng)與他的本職工作是一致的,相輔相成的,甚至是有益于他的本職工作的。所以,即使站在教育部的立場上看,他寫小說,也仍然是在履行社會(huì)教育司的職責(zé)。因?yàn)橐龊蒙鐣?huì)教育工作,自然要進(jìn)行社會(huì)文化變革,所以無論是對新文化的鼓吹,還是對舊文化的揚(yáng)棄,無論是社會(huì)心理的診斷,還是國民性的批判,本來就都是教育部社會(huì)教育司的職責(zé)。

魯迅之所以對此關(guān)注甚多,思考至深,也不僅是因?yàn)樗麖?903年就開始了思考,同時(shí)也因?yàn)樗穆氊?zé)所在。作為負(fù)責(zé)新國家社會(huì)教育的官員,自然要思考社會(huì)教育的方方面面,要直面中國社會(huì),直面社會(huì)成員的思想觀念和心理狀態(tài)。所以,發(fā)現(xiàn)狂人,發(fā)現(xiàn)阿Q,發(fā)現(xiàn)祥林嫂,發(fā)現(xiàn)康大叔與華老栓……都具有某種必然性。換句話說,作為負(fù)責(zé)社會(huì)教育的官員,只要他忠于職守,只要他是一個(gè)負(fù)責(zé)任的官員而不是撥一撥動(dòng)一動(dòng)的官僚,他就應(yīng)該思考這些問題。

二、魯迅的本職工作沒有給他的文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)帶來消極影響,而是給了他更開闊的視野和更切實(shí)的目光,使他進(jìn)一步認(rèn)識了中國人的國民性和中國社會(huì)的文化問題,為他的文學(xué)活動(dòng)提供了幫助,而且提供了方便條件。與《新青年》相遇之后,魯迅的本職工作與他在1906年選定的人生道路有了一個(gè)新的連接點(diǎn),職務(wù)和報(bào)刊共同為他實(shí)現(xiàn)啟蒙立人的理想提供了舞臺。所以,從1918年到1926年,是魯迅在啟蒙立人的路上盡情發(fā)揮的一段時(shí)光,也是他人生的黃金歲月。

在這段時(shí)間里,魯迅成了新文學(xué)的主將,成了思想界的權(quán)威和青年叛徒的領(lǐng)袖,但他一直是教育部的官員。而且,一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是:在各派政治力量紛爭之際,在南方出現(xiàn)另一個(gè)政府之際,在一些人紛紛投奔廣州之際,魯迅沒有離開北京。他本來是革命黨人,與所謂北洋軍閥無親無故,為什么會(huì)做出這樣的選擇?長期以來,這個(gè)問題一直被回避,有人則解釋說是為了飯碗。事實(shí)上,魯迅沒有離開北京,留戀的并非只是飯碗,也不只是北京的生活環(huán)境,而是他的那個(gè)崗位。因?yàn)槟莻€(gè)崗位與他的人生成敗密切相關(guān),與他的理想事業(yè)密切相關(guān)。因?yàn)檎窃谀莻€(gè)崗位上,他才能夠更好地施展自己的抱負(fù)。

因此,我們不能不面對一個(gè)事實(shí):從1912年2月到1926年3月,魯迅與政府的關(guān)系一直不是對立的,他的文學(xué)活動(dòng)也不具有反政府傾向。相反,他的文學(xué)活動(dòng),包括參與文學(xué)革命和新文化運(yùn)動(dòng),包括對社會(huì)病態(tài)的針砭和對國民性的批判,從根本上說,都是為新國家的文化建設(shè)服務(wù),而不是破壞和顛覆它。在這一點(diǎn)上,他與《新青年》的初衷是一致的,與政府中那些有思想有見解的領(lǐng)袖們思路是一致的。

一些史實(shí)往往被淡忘,卻不會(huì)磨滅。比如,從民主共和國剛剛建立時(shí)起,有識之士就知道社會(huì)需要改良,知道中國需要一場思想文化領(lǐng)域的變革,并且進(jìn)行過倡導(dǎo)。1912年2月23日,唐紹儀、蔡元培、李石曾、汪精衛(wèi)、宋教仁等人就發(fā)表了《社會(huì)改良宣言》:

自吾人企畫共和政體以來,外人之覘吾國者,動(dòng)曰程度不及。今共和政體定矣,吾人之程度果及與否,立將昭揭于世界。人之多言,與吾無加損也,而吾人不可以不自省。蓋所謂共和國民之程度,固不必有一定之基數(shù),而共和思想之要素,則不可以不具。尚公德,尊人權(quán),貴賤平等,而無所謂驕諂,意志自由,而無所謂徼幸,不以法律所不及而自恣,不以勢力所能達(dá)而妄行,是皆共和思想之要素,而人人所當(dāng)自勉者也。我國素以道德為教義,故風(fēng)俗之厚,軼于殊域,而數(shù)千年君權(quán)之影響,迄今未沫,其與共和思想抵觸者頗多。同人以此建設(shè)茲會(huì),以人道主義去君權(quán)之專制,以科學(xué)知識去神權(quán)之迷信,條舉若干事,互相策勵(lì),期以保持共和國民之人格,而力求進(jìn)步,以漸達(dá)于大道為公之盛,則斯會(huì)其嚆矢矣。

由此,可以看到陳獨(dú)秀提倡“科學(xué)與民主”或“科學(xué)與人權(quán)”的思想之源。從1912年的《社會(huì)改良宣言》,到1915年的《新青年》,再到魯迅1918年“救救孩子”的努力,在精神上可謂一脈相承。他們都是新時(shí)代的建設(shè)者,而不是破壞者。

在這長達(dá)14年的時(shí)間里,魯迅常常對某些官員不滿,比如對他的幾任頂頭上司都沒有好感,比如對章士釗公開宣戰(zhàn),但他從來沒有因?yàn)槟硞€(gè)官員的問題而與政府對立,直到“三一八”慘案發(fā)生之前,從未反對過任何一位國家元首。這與1928年后所認(rèn)可的那些革命者們是不一樣的。

眾所周知,魯迅目光如炬,而且天生傲骨,所以,能看上眼的人物不多。對于統(tǒng)治者,他更是投之以審視的目光,加之高度的人格自重,時(shí)時(shí)力避諂諛之嫌,所以不會(huì)輕易為權(quán)貴說話。但是,考察魯迅的文字,卻不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)事實(shí):他對袁世凱、黎元洪、徐世昌等幾任大總統(tǒng)都從未有過諷刺、嘲弄和挖苦。無論公開與私下,無論文章還是書信和日記,提到時(shí)總是以“大總統(tǒng)”相稱。甚至直到離京南下之后和民國易幟之后,也沒有改變這種基本態(tài)度。魯迅與袁世凱并無多少來往,面對面交談只有一次。那是1912年12月,袁世凱分批接見高等文官,教育部被安排在12月26日上午。這一天的魯迅日記有這樣的記載:“晨赴鐵獅子胡同總統(tǒng)府同教育部員見袁總統(tǒng),見畢述關(guān)于教育之意見可百余語,少頃出。”也就是說,魯迅不僅見了袁世凱,而且面對大總統(tǒng)的詢問發(fā)表了自己對教育的意見。“百余語”,大概是一百來字或幾百字,也就是簡明扼要地說了幾句話。這樣的一面之緣,談不上交情。

但是,1916年6月6日袁世凱去世之后,魯迅祭奠過他。因?yàn)榻邮艿畚唬忠驗(yàn)榉Q帝失敗,堪稱一世之雄的袁世凱此時(shí)可謂臭名昭著。但魯迅似乎不受時(shí)潮影響,他雖然對蔡鍔等不惜以生命保衛(wèi)共和的精神充滿敬意,但并沒有因此而敵視或鄙視袁世凱。民國政府決定為袁世凱舉行國葬,輿論界議論紛紛;政府要求文武官員前往祭奠,不少人以種種理由拒絕。然而,魯迅去了。他沒有大禮服,卻在前一天就從朋友那里借來大禮服,于6月15日與五位同事一起去了總統(tǒng)府,行禮,上香,進(jìn)行了祭奠。

對于黎元洪,對于徐世昌,魯迅也始終沒有諷刺和挖苦之語,更不曾有批判與否定。《阿Q正傳》中的“洪哥”雖然出現(xiàn)于假洋鬼子的自吹自擂,卻無疑被認(rèn)作辛亥革命的領(lǐng)袖。在其他文字中,涉及黎元洪,魯迅從來不曾有任何輕薄的表現(xiàn)。這與一些人“床下都督”之類的污蔑和嘲弄形成鮮明的對照。對于徐世昌,魯迅無論在文章中提到還是在書信中提到,都是稱作“大總統(tǒng)”,而且?guī)状伪硎咀约悍钚兴恼軐W(xué)。1927年1月6日給許廣平寫信說:“這回去廈,這里也有各種謠言,我都不管,專用徐大總統(tǒng)的哲學(xué):聽其自然。”在《朝花夕拾》的后記中,說到自己批評過吳友如的畫,而自己畫的卻不高明,所以需要預(yù)先辯解幾句,“如果無效,那也只好直抄徐大總統(tǒng)的哲學(xué):聽其自然。”1929年1月8日,給章廷謙寫信,說到自己因女傭而遇到的麻煩:“但不佞亦別無善法,只好師徐大總統(tǒng)之故智,‘聽其自然’也。”每一次提及,都像引用先賢語錄,不含任何嘲諷意味。

唯一的例外是段祺瑞,但在“三一八”事件發(fā)展之前,魯迅對他也從未有過否定。慘案發(fā)生之后,情況就不一樣了,魯迅不僅開始對段祺瑞施以攻擊,而且徹底改變了自己與政府的關(guān)系,由追隨與合作,變?yōu)楣_對立。這是魯迅的良知,他不能與這樣一個(gè)政府合作。也正因?yàn)檫@樣,加之愛情的需要,他才不再顧惜教育部的工作,告別自己為之服務(wù)了14年的政府,到南方去了。然而,十年之后,寫《因太炎先生而想起的二三事》,其中仍然寫道:“我的愛護(hù)中華民國,焦唇敝舌,恐其衰微……張勛來也好,段祺瑞來也好,我真自愧遠(yuǎn)不及有些士君子的大度。”凡了解那段歷史的人都知道,魯迅的確不像一些人那樣“大度”,因?yàn)閺垊讖?fù)辟時(shí),他辭職了;段祺瑞粉碎復(fù)辟,他又回教育部上班去了。

這一切,顯示著他與政府的關(guān)系,也告訴我們:在1912年2月到1926年3月這14年的時(shí)間里,他沒有離開教育部,本身是一種政治選擇,證明他沒有站在政府的對立面,沒有充當(dāng)反對派或異議人士,更不是挑戰(zhàn)者或反叛者。魯迅不是沒有政治立場的人,也不是沒有原則的人,更不是為了飯碗就可以放棄立場和原則的人。這一點(diǎn),張勛復(fù)辟時(shí)的辭職是證明,后來國民黨政權(quán)建立之后的不合作也是證明。因此,他14年一直沒有離開教育部,決非為生存而茍且,更不是有意留在“曹營”,而是他覺得當(dāng)時(shí)的政府可以合作和追隨。理解這一點(diǎn),才能真正理解魯迅,真正理解魯迅的理想和原則,也才能進(jìn)一步理解魯迅愿意合作的那個(gè)政府,以及那個(gè)政府與新文學(xué)、新文化的關(guān)系。

魯迅在教育部的崗位,不僅對他個(gè)人來說是重要的,而且對文學(xué)革命和新文化運(yùn)動(dòng)來說也是有益的。

五四文學(xué)革命,是古今中外文學(xué)史上最幸運(yùn)的一場革命。他們的成功是那么容易,1917年提出革命主張,1918年產(chǎn)生第一篇小說,卻在短短幾年里就成功地改寫了文學(xué)的定義,改變了文學(xué)的面貌,確定了新的方向,開創(chuàng)了中國新文學(xué)。他們的成功太容易,甚至容易得有點(diǎn)過分!因?yàn)橐恍?shí)在不具備文學(xué)才華的人,也僅憑一分才氣加幾分浪蕩子的浮浪氣,就成了所謂“著名作家”;一些極不成熟的青澀作品也成了家喻戶曉的“文學(xué)經(jīng)典”。

五四文學(xué)革命為什么那么容易成功?學(xué)界一直缺少回答。其實(shí)原因并不復(fù)雜,概括地說,就是歷史提供了機(jī)遇,文學(xué)革命則適應(yīng)了時(shí)代的需求。這機(jī)遇就是終結(jié)帝制、創(chuàng)建共和;這需求就是新國家建立之后所必需的教育和文化建設(shè)。如果離開了這一點(diǎn),就無法理解五四文學(xué)革命的成功。考察文學(xué)革命發(fā)生的大背景,可以看到它與新文化運(yùn)動(dòng)一樣,是適應(yīng)時(shí)代的巨變而發(fā)生的,是革命之后必然進(jìn)行的后續(xù)工程。辛亥革命短短幾個(gè)月的時(shí)間,中國人就奇跡般地完成了告別帝制、創(chuàng)建共和的歷史巨變,亞洲第一個(gè)民主共和國誕生了。革命的成功帶來了完全不同的現(xiàn)代體制,隨著國家建設(shè)的推進(jìn),人們必然要開始思考政治體制之外的問題,于是,思想文化的現(xiàn)代化提上了議事日程。所謂新文化運(yùn)動(dòng),就是適應(yīng)這一要求而發(fā)生的,運(yùn)動(dòng)的主旨是為政治變革進(jìn)行思想文化層面的補(bǔ)課。

正因?yàn)檫@樣,無論新文學(xué)運(yùn)動(dòng)還是新文化運(yùn)動(dòng),都是在新國家的制度保障之下進(jìn)行的,無論成功還是失敗,革命者都無任何風(fēng)險(xiǎn)。就新國家的主流意識形態(tài)而言,文學(xué)革命、文化革命都是它的迫切需要,因而不會(huì)扼制和阻撓,而是給予熱切的期待和歡迎。即使文學(xué)革命者的言論和主張并不完全恰當(dāng),甚至讓多數(shù)國人難以接受,共和國的憲法也已經(jīng)在保障著公民的言論和出版自由。所以,這是時(shí)代的賜予,正如陳獨(dú)秀所說:“適之等若在三十年前提倡白話文,只需章行嚴(yán)一篇文章便駁得煙消灰滅。”一篇文章就使新文化運(yùn)動(dòng)灰飛煙滅,依靠的自然不是個(gè)人的力量,而是權(quán)力和制度的力量。而陳獨(dú)秀、胡適們的幸運(yùn)之處,就在于帝國已被民國取代,皇權(quán)已被民權(quán)取代,新國家保障公民在文化上自由選擇與創(chuàng)造的權(quán)利。因此,新文學(xué)運(yùn)動(dòng)遇到的阻力只是古老的傳統(tǒng)和習(xí)慣勢力,而不是國家權(quán)力和制度。章行嚴(yán)竭力反對新文化,林紓夢想讓權(quán)力來干預(yù),但國家政府和各級地方政府卻沒有對文學(xué)革命和新文化運(yùn)動(dòng)進(jìn)行壓制和阻撓。

沒有壓制和阻撓,當(dāng)然首先源自制度的保障。但結(jié)合傳統(tǒng)的力量進(jìn)行探討,卻會(huì)發(fā)現(xiàn):壓制和阻撓即使發(fā)生,也并不奇怪。因?yàn)樵谥贫绒D(zhuǎn)型尚未完成之際,政府侵犯公民權(quán)利的事屢見不鮮。掌握權(quán)力的官員如果存心壓制和阻撓新文學(xué),那是輕而易舉的事,憲法并不能確保陳獨(dú)秀、胡適們安然無恙。然而,他們的幸運(yùn)在于,有權(quán)代表政府來壓制和阻撓新文學(xué)的人,恰恰是文學(xué)革命的主將,是他們同一陣營中的戰(zhàn)友。因?yàn)檎深A(yù)圖書出版等文化事業(yè),需要通過主管部門的具體官員來實(shí)施。這官員恰恰就是魯迅!要查禁圖書和報(bào)刊,要限制小說的借閱和發(fā)行,都需要魯迅審核批準(zhǔn)。一部小說或一份報(bào)刊,是有害還是有益,也需要魯迅做出鑒定。

小說審核的標(biāo)準(zhǔn)和程序,圖書管理的規(guī)章制度,都是在魯迅領(lǐng)導(dǎo)下制訂的。前面已經(jīng)說到,當(dāng)時(shí)沒有宣傳部、文化部和新聞出版署之類,這些工作都由教育部社會(huì)教育司來管。社會(huì)教育司的權(quán)力掌握在三個(gè)人手里:司長和兩個(gè)科長。魯迅是第一科長,圖書出版之類恰恰在他的職權(quán)范圍之內(nèi)。

新文學(xué)就是這樣幸運(yùn)!魯迅是文學(xué)革命的主將,又是國家圖書出版和文化事業(yè)的管理者和規(guī)章制度的制定者。他的本職工作和業(yè)余活動(dòng),就是這樣結(jié)合了起來。

就在《新青年》創(chuàng)刊的那一年,教育部成立通俗教育研究會(huì),研究會(huì)分小說股、戲劇股和演講股。小說股24人,魯迅是負(fù)責(zé)人。從1915年到1916年,魯迅主持召開了12次會(huì)議,形成了《勸導(dǎo)改良及查禁小說辦法議案》《公布良好小說議案》《小說股辦事細(xì)則》和《審核小說標(biāo)準(zhǔn)》等文件。他們把小說分為8類:關(guān)于教育之小說,關(guān)于政事之小說,關(guān)于哲學(xué)與宗教之小說,關(guān)于社會(huì)情況之小說,寓言及詼諧之小說……分別制訂了審核標(biāo)準(zhǔn),比如關(guān)于社會(huì)小說,標(biāo)準(zhǔn)是:“以改良社會(huì)為宗旨,詞意俱精美者為上等,記載翔實(shí)實(shí)足見聞?wù)邽橹械龋鑼戔嵱泻Φ赖潞惋L(fēng)俗者為下等。”處理方式則是:“上等之小說應(yīng)設(shè)法提倡,中等者宜聽任,下等者宜設(shè)法限制或禁止之。”后來,魯迅辭掉了小說股主任的職務(wù),但他仍然被任命為干事,負(fù)責(zé)全國小說的審核。一個(gè)事實(shí)是:魯迅主持制訂了《勸導(dǎo)改良及查禁小說辦法議案》,并且獲得通過,事實(shí)上卻沒有禁止過任何一部新文學(xué)作品。

所以,魯迅的文學(xué)活動(dòng)與他的本職工作的關(guān)系,就不只是他個(gè)人的事,而是涉及到新文學(xué)運(yùn)動(dòng)與國家文化掌控部門的關(guān)系,直接影響到文學(xué)革命的事業(yè)是否順利。有人說魯迅是借陳獨(dú)秀、胡適發(fā)起的運(yùn)動(dòng)而成功的,這誠然是一個(gè)事實(shí),沒有《新青年》就沒有魯迅。但從另一方面看,文學(xué)革命也罷 ,《新青年》也罷,又是借魯迅和他的教育部同事之力而高歌猛進(jìn)、無風(fēng)無雨地進(jìn)行的。

更重要的助力還是來自新國家的教育體制。因?yàn)檎切聡业慕逃枨髲母旧媳WC了新文學(xué)的成功。新文學(xué)運(yùn)動(dòng)剛剛開花結(jié)果,就被社會(huì)普遍接受,新文學(xué)嘗試者一個(gè)個(gè)成了家喻戶曉的人物。究其原因,不是因?yàn)樾麄鳎皇且驗(yàn)槌醋鳎窃醋試业慕逃詈腿珖行W(xué)的教學(xué)實(shí)踐。眾所周知,一種知識若想被民眾接受,就需要宣傳,所以報(bào)紙和刊物是重要的。然而,一個(gè)作品無論發(fā)表在多么有影響的報(bào)刊,也無論怎樣炒作,都不如讓它進(jìn)入中小學(xué)課本,由教師講解、由學(xué)生誦讀和背誦、由考試來檢驗(yàn)接受結(jié)果等這些教學(xué)環(huán)節(jié)來進(jìn)行傳播更加有效。

那真是千載難逢的機(jī)會(huì),帝國變?yōu)槊駠逃枰淖儯滩男枰隆V袊鴰浊甑慕逃纬闪俗约旱膫鹘y(tǒng),這傳統(tǒng)如果放在前現(xiàn)代范圍內(nèi)討論,不能說不好,但無論傳統(tǒng)的教育有多少優(yōu)點(diǎn),一個(gè)根本問題無法否認(rèn):它是與專制帝制相適應(yīng)的,承載的是造就臣民、順民的任務(wù),卻不能適應(yīng)新國家的需要而培養(yǎng)現(xiàn)代公民。民國與帝國是完全不同的國家,教育的目標(biāo)大不相同。教育部在短短的時(shí)間內(nèi)頒布了《普通教育暫行辦法十四條》《普通教育暫行課程標(biāo)準(zhǔn)》等幾十種規(guī)章和法令,其中規(guī)定:“凡各種教科書,務(wù)合乎共和民國宗旨,清學(xué)部頒行之教科書,一律禁用”;“小學(xué)讀經(jīng)科一律廢止。”

舊教材廢止了,新教材何在?尋找新的教材,編撰新的教材,就成了教育當(dāng)局的當(dāng)務(wù)之急。新國家的建設(shè)者們很辛苦,也很艱難,因?yàn)樗麄冏龅氖情_天辟地的工作。要使學(xué)生掌握現(xiàn)代知識和現(xiàn)代道理,要培養(yǎng)學(xué)生的自由、民主、平等觀念,要培養(yǎng)學(xué)生的現(xiàn)代國家理念,要使學(xué)生知道自己在這個(gè)國家中的地位,要使學(xué)生懂得自己與總統(tǒng)、總理、部長們是一種什么關(guān)系,要使學(xué)生成為合格的現(xiàn)代公民……這一切,都需要教材中有相應(yīng)的文本。可是,中國幾千年留下的經(jīng)史子集一大堆,卻恰恰缺少這樣的文本。怎么辦?當(dāng)然可以從歐美現(xiàn)代國家翻譯,但一個(gè)大國的教材全部來自外國,畢竟不是理想的選擇。恰恰就在這時(shí),文學(xué)革命發(fā)生了,新文學(xué)出現(xiàn)了。它以現(xiàn)時(shí)代的白話語言承載了現(xiàn)時(shí)代的生活內(nèi)容,張揚(yáng)著現(xiàn)代的價(jià)值理念,以“人的文學(xué)”取代“非人的文學(xué)”、以“人的道德”反對“吃人的道德”、以“人的文明”取代“吃人的文明”……如此種種,雖不免有許多幼稚和粗淺之處,卻畢竟有勝于無,在嚴(yán)重青黃不接的季節(jié),滿足了新國家的教育需求。

1920年,教育部通令全國:“自本年秋季起,凡國民學(xué)校一二年級,先改國文為語體文,以期收言文一致之效。”不久,又規(guī)定初級中學(xué)的“國文”科改為“國語”科。這是白話文的一大勝利!于是,從20年代初開始,蔡元培、梁啟超、陳獨(dú)秀、胡適、周作人、魯迅以至冰心等人的作品就進(jìn)入了國語教材。

這一切,有的是魯迅直接做的,有的是魯迅和他的同事們做的。這就是魯迅的本職工作與他的文學(xué)活動(dòng),以及與文學(xué)革命和新文化運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。把這二者割裂開來并對立起來,是無法看清楚的。