知堂集外文輯佚:六則“附記”的釋讀

周作人集外文的輯佚工作是一項(xiàng)宏大的系統(tǒng)工程,經(jīng)過(guò)陳子善等眾多研究者的“探幽發(fā)微,鉤沉輯逸”(柯靈語(yǔ)),大量的周作人集外佚文已被發(fā)掘、整理和研究,但仍有不少遺漏。筆者注意到周作人的不少文章在收入集子時(shí),文末的附記未被收錄,散落在舊期刊上。止庵、陳建軍、趙國(guó)忠等師友鉤沉過(guò)數(shù)篇附記,筆者之前輯錄并鉤沉過(guò)的《〈現(xiàn)代戲劇上的離婚問(wèn)題〉附記》《〈穿靴子的貓〉附記》《〈希臘人的好學(xué)〉附記》等,都是證明。近日在趙國(guó)忠老師的幫助下,又找到數(shù)則“附記”,頗為好玩,對(duì)此略作鉤沉。

一

近日筆者翻閱馮和儀(蘇青)主編的《天地》,注意到1944年2月10日出版的第五期刊發(fā)的《論小說(shuō)教育》,署名知堂,收入上海太平書局1944年11月初版的《苦口甘口》時(shí),文后的附記失收,先照錄如下:

這篇文章寫好了已有幾個(gè)禮拜,因?yàn)橄氩怀鲱}目,所以一直擱置到了現(xiàn)在。今日整理舊稿,匆忙的改定幾個(gè)字,加上標(biāo)題,打發(fā)出去完事。反正多留也未必能想出更好的題目來(lái)。不過(guò)重讀一遍,不禁頗為感慨,近來(lái)所寫文章多近積極,用意固佳,而文就多不足取,未免有唐喪時(shí)日之感,念之悵然。

《論小說(shuō)教育》,寫畢于1943年12月8日,發(fā)表于1944年2月10日,根據(jù)《附記》可知,周作人是在1943年12月8日之前就寫了初稿,最終是在初稿的基礎(chǔ)上,“匆忙的改定幾個(gè)字,加上標(biāo)題”才投給《天地》的。

蘇青在《編者的話》中提到,“知堂先生的《論小說(shuō)教育》是特地為本刊寫的,語(yǔ)重心長(zhǎng),知識(shí)分子讀之當(dāng)有所猛省”。張愛(ài)玲的《燼余錄》與《論小說(shuō)教育》一樣,都刊于本期的“談天說(shuō)地”欄,蘇青也有精彩的點(diǎn)評(píng),“張愛(ài)玲女士的《燼余錄》描摹香港戰(zhàn)時(shí)狀態(tài),淋漓盡致,非身歷其境者不能道出”。

更好玩的是,筆者還注意到,文載道在《蘇泰散策記》中提到,他在乘火車從上海到蘇州的路上,就讀到了《論小說(shuō)教育》,“車過(guò)了真如,窗外忽然下起霏微的雨點(diǎn)來(lái)了。心想我們的運(yùn)氣未免太壞了一些,萬(wàn)一天不作美,像前幾天那樣的灑它三兩天,豈不虛負(fù)此行了嗎?心里一納悶,就只有抽出紙煙與書本來(lái)消遣。剛巧《天地》第四期已出版了,馮主編正帶著一大疊打算往蘇分送,我就順手取得一份,一開(kāi)頭看到有知堂翁的《論小說(shuō)教育》一文,于通俗文學(xué)的效果上發(fā)揮許多的警句。其先面還引自《庚子西狩叢譚》中的故事,而湊巧我這次隨身所帶的唯一的書也就是這冊(cè)《叢譚》,于是又乘此看完了幾節(jié)”。或許文載道寫此文時(shí)未及細(xì)查,他把刊登《天地》的期數(shù)記錯(cuò)了,應(yīng)是是第五期,不是第四期,這是需要說(shuō)明的。

1944年10月1日出版的《天地》第十三期刊發(fā)的《雨的感想》,署名十堂,收入上海太平書局1945年8月初版的《立春以前》時(shí),文后的附記同樣失收,先照錄如下:

鄙人喜用別號(hào),其后限用一兩個(gè),聊表示作文負(fù)責(zé)之意,唯日久易取厭,今將改用舊法,隨時(shí)編造,反正只是閑適之談,無(wú)甚觸犯,雖仍在走馬,而不求聞達(dá),亦可望見(jiàn)諒于人,任其在文壇外流浪,斯幸甚矣。東郭十堂拜啟。

《雨的感想》,1944年8月23日作。《燈下讀書論》,1944年8月2日作,發(fā)表于1944年10月出版的《風(fēng)雨談》第十五期,同樣署名十堂。這應(yīng)是周作人最早使用“十堂”這個(gè)筆名發(fā)表文章。而周作人第一次使用“東郭生”是在1944年12月18日《新民聲》報(bào)發(fā)表《十堂筆談一·小引》時(shí)。

周作人在《雨的感想》的《附記》主要提到筆名的使用問(wèn)題,不再局限于知堂、啟明等筆名,“日久易取厭,將改用舊法,隨時(shí)編造”,因?yàn)樵谒磥?lái),都是“閑適之談”。的確如此,無(wú)論是周作人還是魯迅,在現(xiàn)代作家中使用筆名的數(shù)量都是名列前茅的。周作人的筆名太多,發(fā)表文章的報(bào)刊種類也多,因此他大量的集外文有待于進(jìn)一步發(fā)掘。單是魯迅的筆名,僅我所見(jiàn),就有李允經(jīng)著的《魯迅筆名索解》、高信著的《魯迅筆名探索》等研究專著,此外還有中國(guó)金石篆刻研究社籌務(wù)會(huì)編的《魯迅筆名印譜》等。筆者也期待關(guān)于周作人筆名的研究專著早日問(wèn)世。

除了《論小說(shuō)教育》《雨的感想》,《天地》還發(fā)表過(guò)周作人四篇文章。1943年12月10日出版的第三期刊有《武者先生和我》,署名知堂。1945年1月1日出版的第十五、十六期合刊有《關(guān)于測(cè)字》,署名十堂。1945年2月出版的第十七期刊有《女人的禁忌》,署名什堂。1945年6月出版的第二十一期刊有《風(fēng)的話》,署名十堂。

張愛(ài)玲的《封鎖》《公寓生活記趣》《道路以目》《燼余錄》《談女人》《童言無(wú)忌》《中國(guó)人的宗教》《談跳舞》等,都是在《天地》上發(fā)表的。周作人在《天地》上發(fā)表的文章雖然不如張愛(ài)玲那么多,但總計(jì)二十一期的《天地》就有六期刊有周作人的文章,也不能算太少吧。我們?cè)陉P(guān)注張愛(ài)玲與《天地》的同時(shí),也理應(yīng)關(guān)注周作人與《天地》。我們?cè)陉P(guān)注張愛(ài)玲與蘇青的同時(shí),也理應(yīng)關(guān)注周作人與蘇青。胡蘭成在《談?wù)勌K青》中對(duì)蘇青與周作人作了對(duì)比,“她的文章和周作人的有共同之點(diǎn),就是平實(shí)。不過(guò)周作人的是平實(shí)而清淡,她的卻是平實(shí)而熱鬧”。1944年1月出版的《天地》第四期,刊前有周作人的照片,題字“奉贈(zèng) 馮和儀女士 周作人”,同期還刊有張愛(ài)玲、柳雨生等人的照片。另外,蘇青的《浣錦集》《飲食男女》《結(jié)婚十年》三部作品集,都由周氏題簽。

二

《文學(xué)雜志》創(chuàng)刊于1937年5月1日,主編是朱光潛,周作人是編委會(huì)成員之一。創(chuàng)刊號(hào)上刊有《談筆記》,署名知堂。“我看中國(guó)游戲文章,常想到日本的俳文,雖然講起俳文又非回到游戲文章上來(lái)不可,這樣說(shuō)法似乎有點(diǎn)纏夾,但這是事實(shí)如此,因?yàn)橘轿牡母纯梢哉f(shuō)是本在中國(guó),然而兩者在本國(guó)文學(xué)上的地位卻又很有不相同,把他們拉在一起來(lái)看看,不但好玩也是很有意思的事吧”,周作人為此在1937年6月1日《文學(xué)雜志》第一卷第二期專門寫了《談俳文》,署名知堂。文后有兩則附記,但在收入北京新民圖書館1942年3月初版的《藥味集》時(shí),第二則附記失收,照錄如下:

我寫這篇小文本想略談中日俳文之異同,可是很不容易寫,又因小病,原想偷懶暫時(shí)中止,乃編輯先生不肯放免,勉強(qiáng)寫此應(yīng)命,中國(guó)部分未曾說(shuō)及,甚不滿意,但亦不得已,只得俟將來(lái)有機(jī)會(huì)再來(lái)饒舌耳。二十六年四月十八日記于北平。

《談俳文》附記

本期作者陣容龐大,除了周作人,還有梁實(shí)秋、沈從文、施蜇存、蕭乾、何其芳、朱自清、李健吾、林徽因等。這期的《編者后記》對(duì)周作人的《談俳文》作了簡(jiǎn)明扼要的分析,“我們不懂日本文而對(duì)于日本文學(xué)感到興趣的人們大半要感謝知堂先生。在本期里他告訴我們俳文在日本是怎樣起來(lái)的,它的性質(zhì)如何,風(fēng)格如何,又舉了一些實(shí)例讓我們嘗鼎一臠。他以后還要談到中國(guó)的俳文。讀這篇文章所得的情趣使我們聯(lián)想到《希臘選本》里許多雋語(yǔ),很希望有人——最好還是知堂先生——像談俳文似的拿它來(lái)談一回”。

“略談中日俳文之異同”,“中國(guó)部分未曾說(shuō)及,甚不滿意,但亦不得已,只得俟將來(lái)有機(jī)會(huì)再來(lái)饒舌耳”,“現(xiàn)在想來(lái)略談中國(guó)的俳文,這件事卻是不大容易”,但周作人最終還是在1937年7月1日出版的《文學(xué)雜志》第一卷第三期寫了《談俳文》的續(xù)篇——《再談俳文》,這期的《編者后記》提到,“知堂先生的《再談俳文》是上期《談俳文》的續(xù)篇。前文側(cè)重日本,此文則側(cè)重中國(guó)。他從古代俳文溯起,一直溯到明清小品文。俳文的傾向是由‘替政治或宗教去辦差’轉(zhuǎn)到‘游戲就是正經(jīng)’,他認(rèn)為這是‘往好的一方面轉(zhuǎn)’”。

三

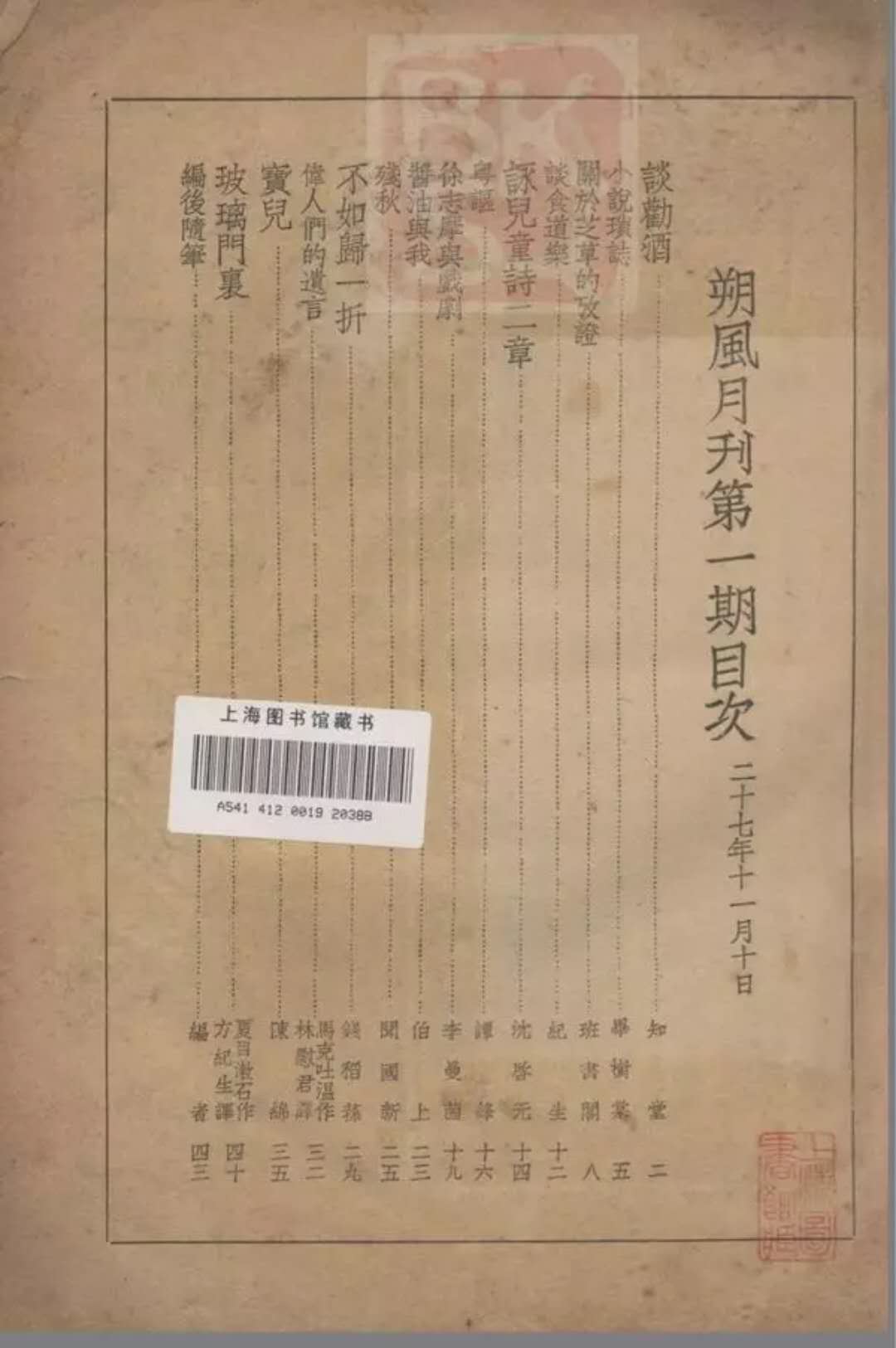

1938年11月10日出版的《朔風(fēng)》創(chuàng)刊號(hào),刊有《談勸酒》,署名知堂,文后有四則附記,但在收入北京新民圖書館1944年9月初版的《秉燭后談》時(shí),第四則附記失收,照錄如下:

此文前曾交予文學(xué)雜志,而雜志停刊,遂又退回。今紀(jì)生來(lái)索稿,以此付之,已在一年后矣。二十七年十月二十三日。

朱光潛主編的《文學(xué)雜志》1937年8月1日出版了第四期,因抗戰(zhàn)爆發(fā)被迫停刊,直至1947年6月1日才復(fù)刊。由這則附記可知,周作人最初是把《談勸酒》給了《文學(xué)雜志》,因?yàn)椤半s志停刊,遂又退回”,方紀(jì)生向周作人索稿,周作人才把它交《朔風(fēng)》發(fā)表的。

《朔風(fēng)》創(chuàng)刊號(hào)目錄

《朔風(fēng)室札記》關(guān)于周作人的評(píng)論

編者方紀(jì)生在1938年11月2日寫的《朔風(fēng)室札記》中提到,當(dāng)他向周作人等約稿時(shí),“均前后答應(yīng)寫稿”,“本期承周作人,錢稻蓀,沈啟無(wú),畢樹(shù)棠,陳綿諸先生賜稿,給本刊增加了不少的分量,編者不勝銘感”,“周先生文題聞已定為用心隨筆,此后每期擬登一二篇,年來(lái)正苦無(wú)從讀到先生的文章者,從此再得捧讀的機(jī)會(huì),想來(lái)必定和編者一樣,感到無(wú)限喜悅的罷”。

除了《談勸酒》,周作人還在《朔風(fēng)》發(fā)表過(guò)兩篇:一是1938年12月10日出版的第2期的《談搔癢》,署名知堂;二是1939年1月10日出版的第三期的《女人罵街》,署名知堂。方紀(jì)生在第三期的《朔風(fēng)室札記》中提到,“編者極感謝知堂先生,他接連給我們文章,那樣有趣味而又含蓄著雋智的文章,為本刊增加無(wú)限的光采。本期《女人罵街》一文,尤令人百讀不厭”。

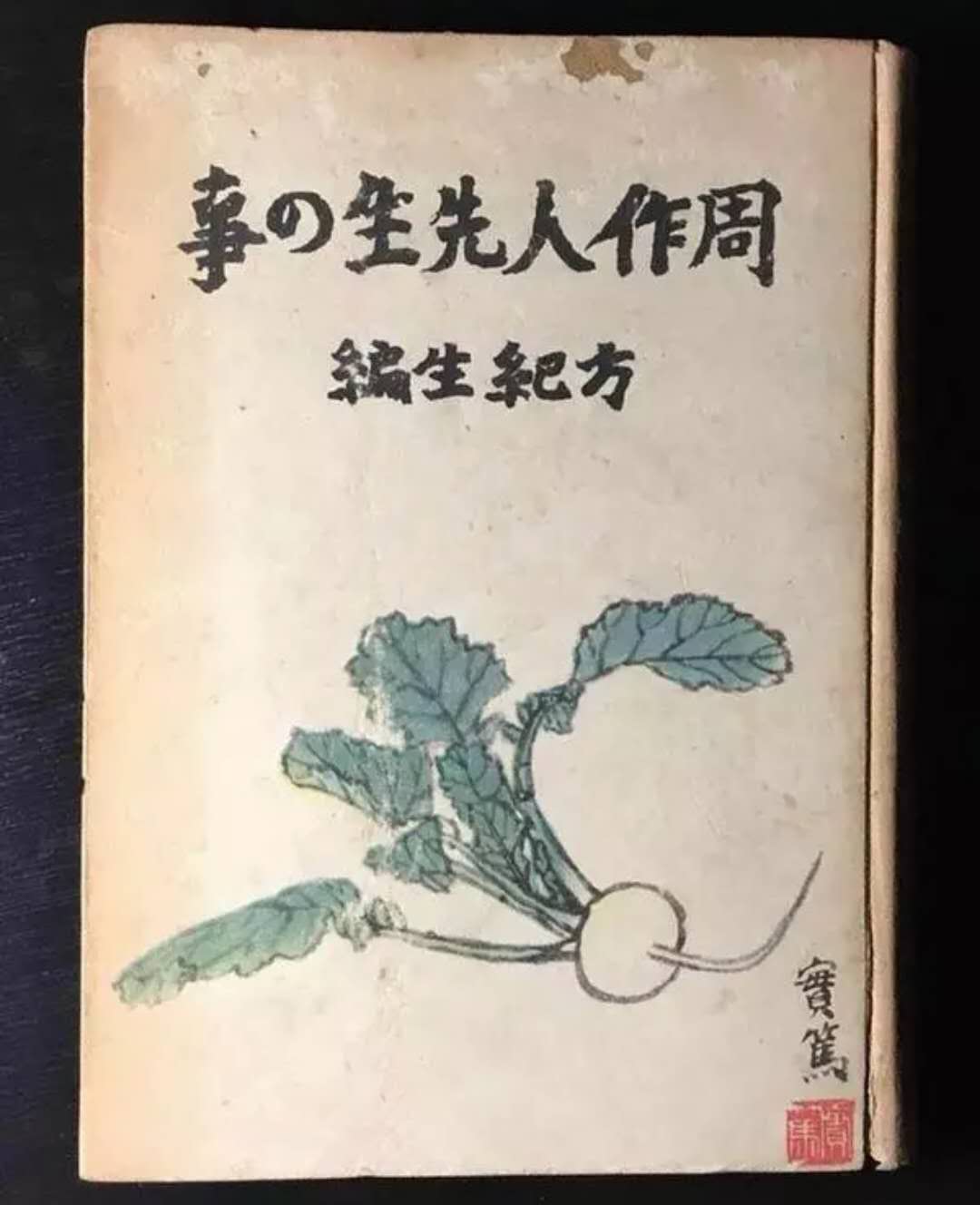

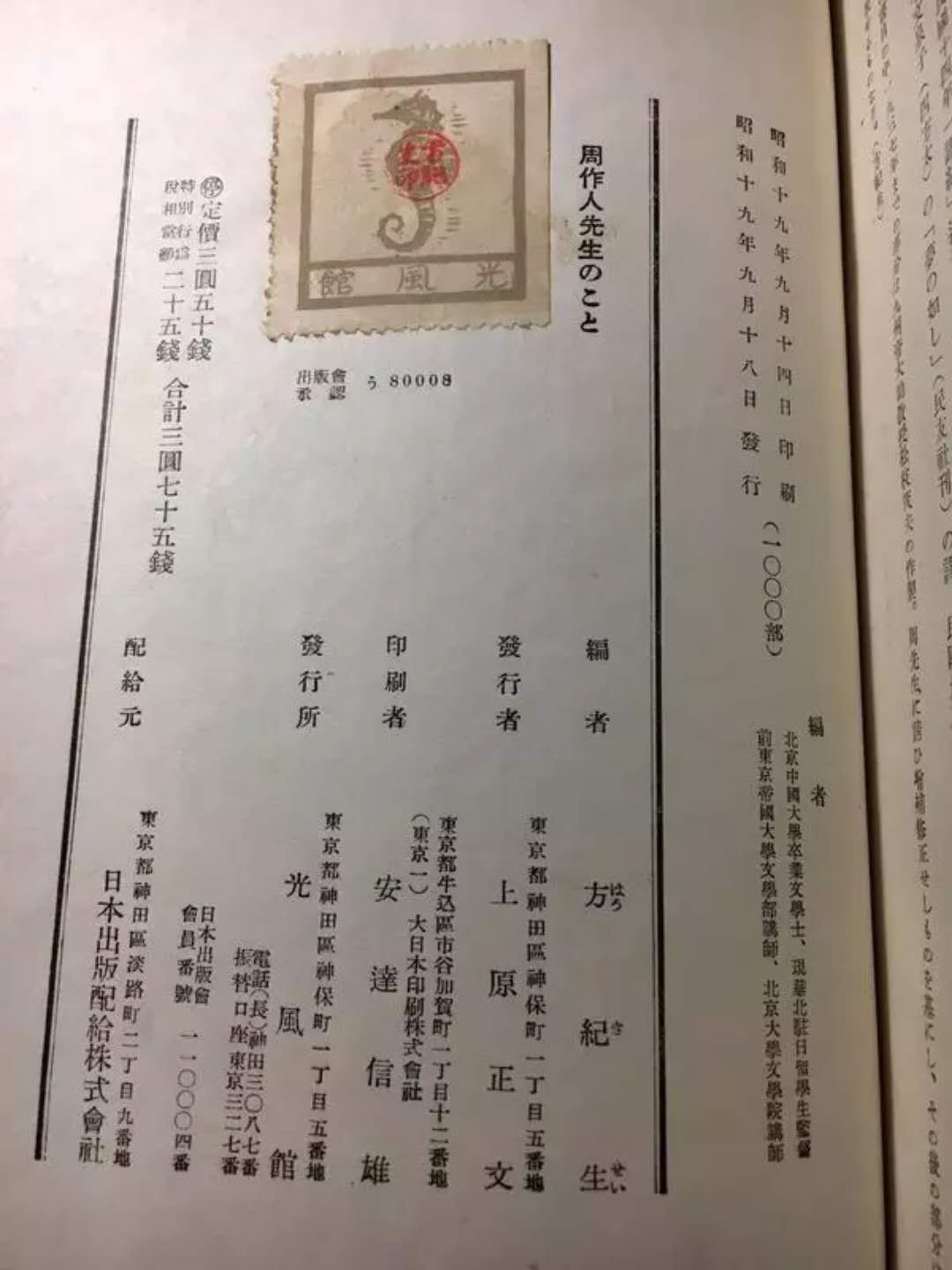

關(guān)于周作人與方紀(jì)生,也有些史料值得注意。方紀(jì)生主編過(guò)《北平晨報(bào)》的副刊《風(fēng)雨談》,發(fā)表過(guò)周作人的六篇文章,如《婦人之美》《桑下談小引》等。據(jù)姜德明的《周作人紀(jì)念集》可知,東京光風(fēng)館1944年9月出版過(guò)方紀(jì)生編的《周作人先生的事》,可視為日本版的周作人六十誕辰紀(jì)念集,收錄了武者小路實(shí)篤、佐藤春夫等日本作家所寫的十八篇文章,“附錄周作人談日本的文章四篇”,“編者方紀(jì)生除寫了序言外,又寫了《周作人點(diǎn)滴》,并編制了周的著作年表。此外,還收有周的墨跡、照片等多幅插圖”,印數(shù)只有一千冊(cè)。周作人也曾為方紀(jì)生譯的岡倉(cāng)天心著的《茶之書》作序,收入上海太平書局1945年8月初版的《立春以前》。

方紀(jì)生編的《周作人先生的事》的封面

方紀(jì)生編的《周作人先生的事》的版權(quán)頁(yè)

四

1923年11月18日出版的《歌謠周刊》第33期、11月25日的《歌謠周刊》第三十四期刊有《兒歌之研究》,署名周作人。在文末有一段附記,收入上海兒童書局1932年3月初版的《兒童文學(xué)小論》時(shí)失收,現(xiàn)照錄如下:

這篇文章是十年前的舊作,曾載在《紹興縣教育會(huì)月刊》上,又在本校日刊上轉(zhuǎn)載過(guò)一遍,因?yàn)楝F(xiàn)在還偶然有人問(wèn)起,所以又拿出來(lái)附登在這里。文中很有錯(cuò)誤的地方,如“一陣秋風(fēng)一陣涼”這一篇,經(jīng)常維鈞先生指出,系唱本的斷片,不是純粹的兒歌;現(xiàn)在不及一一改正,因?yàn)樵蹬f作,不如仍舊,以存本來(lái)面目,偶有一點(diǎn)新的意見(jiàn),當(dāng)?shù)葯C(jī)會(huì)另行寫出了。

一九二三年十月二十二日

周作人曾被推選為紹興縣教育會(huì)會(huì)長(zhǎng),主編《紹興縣教育會(huì)月刊》。經(jīng)筆者查閱,《兒歌之研究》最初刊于1914年1月20日出版的《紹興縣教育會(huì)月刊》第四期,署名作人,同期還刊有《征求紹興兒歌童話啟》,署名周作人。后來(lái)又刊于1918年10月29日至1918年11月5日出版的《北京大學(xué)日刊》第兩百三十九期至第兩百四十五期。

《關(guān)于祭神迎會(huì)》,刊于1943年9月10日出版的《雜志》復(fù)刊第十四號(hào),又刊于1943年10月1日出版的《藝文雜志》第一卷第四期,均署名藥堂。筆者注意到,《藝文雜志》版比《雜志》版少了文末的附記,并且在收入北京新民圖書館1944年1月初版的《藥堂雜文》時(shí)也失收了,先照錄如下:

六七年前曾寫《日本管窺》,以為中日國(guó)民性之殊異在宗教信仰上最為明顯,日本國(guó)民富于宗教情緒,故感情往往超越理性,后作《日本之再認(rèn)識(shí)》,重申此意。今年炎夏無(wú)事可做,偶憶及故鄉(xiāng)祭賽行事,略舉實(shí)例,小作比較,唯自恨對(duì)于宗教完全是外行,或恐所說(shuō)未必有當(dāng)耳。

由附記可知,《關(guān)于祭神迎會(huì)》是周作人對(duì)《日本管窺》《日本之再認(rèn)識(shí)》涉及的中日國(guó)民性這一話題思考深化的結(jié)晶。

周作人讀完柳田國(guó)男著的《日本之祭》,雖然坦言“我雖然極看重日本民族的宗教性,極想在民間的祭祀上領(lǐng)會(huì)一點(diǎn)意義,而對(duì)于此道自己知道是整個(gè)的門檻外人,所以這回也不是例外,除了知悉好些事情之外,關(guān)于祭的奧義實(shí)在未能理解多少”,但畢竟引發(fā)了他對(duì)中國(guó)與日本祭祀差異的思考,并以故鄉(xiāng)的迎神賽會(huì)為例,對(duì)這一話題作了分析,“日本國(guó)民富于宗教心,祭禮正是宗教儀式,而中國(guó)人是人間主義者,以為神亦是為人生而存在者,此二者之間正有不易渡越的壕塹”。

最后值得一提的是,本文所披露的六則附記,不見(jiàn)于周作人生前編的集子,也不見(jiàn)于《周作人散文全編》《周作人集外文》《周作人年譜》《周作人研究資料》,當(dāng)為集外小文。