100年前,芥川龍之介說的那些“中國的壞話”

1921年春天,日本作家芥川龍之介以大阪每日新聞特派記者的身份前往中國環(huán)游一百二十天。

三年前,好友谷崎潤一郎已先他一步踏訪大陸,由北往南,兩個(gè)月走了很多地方,仿佛看見了一個(gè)古代的中國,充滿“中國趣味”,他在作品中大肆贊美江南人美物美,甚至后悔沒把滿洲、朝鮮的錢省下來游歷蘇杭。

彼時(shí)的日本,正在急劇西化中,文人厭惡國內(nèi)的西洋情調(diào),與之相抵,便宣揚(yáng)“中國趣味”。于是,隨著1918年海陸交通的發(fā)展,加之在軍事上控制了朝鮮、東北這一通往東亞大陸的要津,日本國內(nèi)掀起一場(chǎng)中國旅游熱,文人政客紛紛買船游去,尋找李杜蘇白筆下的詩意中國。

谷崎潤一郎的“中國趣味”

日本對(duì)于昔日的中國老師,即后來被其打敗的“東亞病夫”,內(nèi)心一直很糾結(jié),這糾結(jié)在谷崎潤一郎中國行后第二年(1922年)寫的一篇文章《中國趣味》里尤可見出,現(xiàn)引來開篇一段:

“說起中國趣味,如果只是把它說成是趣味的話,似乎有些言輕了,其實(shí)它與我們的生活似有超乎想象的深切關(guān)系。今天我們這些日本人看起來差不多都已經(jīng)完全接受了西歐的文化,而且被其同化了,但出乎一般人的想象,中國趣味依然頑強(qiáng)地植根于我們的血管深處,這一事實(shí)很令人驚訝。近來,我對(duì)此尤有深切的感受。有不少人在以前認(rèn)為東方藝術(shù)已經(jīng)落伍了,不將其放在眼里,心里一味地憧憬和心醉于西歐的文化文明,可到了一定的階段時(shí),又回復(fù)到了日本趣味,而最終又趨向于中國趣味了,這樣的情形好像很普通,我自己也是這樣的一個(gè)人……對(duì)于如此魅力的中國趣味,我感到有一種如景仰故鄉(xiāng)山河般的強(qiáng)烈的憧憬。”

來中國,谷崎是自掏腰包,芥川卻是肩負(fù)寫稿任務(wù)的公派旅行,勢(shì)必只有交出一部不落前人俗套的作品才算不辱使命。于是,帶著要和老友“抬抬杠”的打算,更有幾分躋身列強(qiáng)之國民的傲慢,芥川上路了。

因?yàn)榇嫘囊罢f說中國的壞話”,一路所見,便均是不出所料的失望:

谷崎眼里“戀人般”的西湖,在芥川這里索性連湖都不是了,不過一片“大大的水田”;清末重修的寒山寺,“俗不可耐,什么月落烏啼,何從談起”;揚(yáng)州城則破敗不堪,縱然“腰纏十萬貫”到此一游,也定會(huì)索然無味;秦淮河“乃平凡之污水溝也……古人云:‘煙籠寒水月籠沙’,此般風(fēng)景已不可見。今之秦淮,可曰乃俗臭紛紛之柳橋也。”

谷崎的中國游記對(duì)芥川影響實(shí)在太大,以至于每到一處,他都忍不住把這位老友拉出來開涮一番,來一句:面對(duì)此景,我實(shí)在無法像谷崎潤一郎那樣沉溺于浪漫之中了。

可西湖實(shí)在太美,芥川一不小心就會(huì)“變節(jié)”——“西湖!此刻我的確滿溢了西湖情結(jié)。茫茫煙水之上,中天云裂處,流溢出窄窄的月光。而橫亙水面的,一定不是蘇堤便是白堤。堤上呈三角形高高拱起的照例是座雙拱橋。這美妙的銀色與黑色,到底是在日本無緣一睹的。我坐在顛簸的車上,不禁挺直了身體,久久顒望著西湖。”蘇州比之杭州更美,“蘇州是個(gè)好地方啊,依我說是江南第一,尚未染上老美情趣,光這一點(diǎn)就十分難得了。”

不過由于記者的職業(yè)要求,“寫作中國游記,必須時(shí)時(shí)突破禮節(jié),才能有潑辣的描寫”,芥川不得不克制心中這不時(shí)泛起的中國情結(jié)。為了賺稿費(fèi),也是拼了!

芥川龍之介的傲慢與偏見

芥川的中國行,并不全然為了檢驗(yàn)中國趣味,他的觀察,當(dāng)然也不會(huì)只停留在聽風(fēng)賞月的層面。作為一名記者,他希望接近底層中國人的生活,以寫出更生動(dòng)的作品。

他所住酒店的門口,蹲著一位賣花的老婦,驕橫的美國水兵一腳踩翻了她的籃子,鮮花散落一地。水兵視若無睹揚(yáng)長而去,老婦竟連一聲抗議都沒有。芥川同情心大起,走過去送給她一些錢。可她并沒有表示感謝,反而緊追上來,纏住芥川要求給更多的錢。芥川無法理解,對(duì)惡人,她逆來順受;而好人,在她眼中則是弱者,必須繼續(xù)加以壓榨。

在上海,朋友帶他去湖心亭看荷花風(fēng)景,結(jié)果青天白日之下,一個(gè)男人正奮力往荷花池里小便。對(duì)此,芥川寫下了這樣一段文字:“陳樹藩叛變,白話詩正在走下坡路,這類事,根本不在這個(gè)留辮子男人的話下。”他心中不由感嘆道:這還是我在書中看到的那個(gè)誕生了杜甫、岳飛和王陽明的中國嗎?

他也拜訪了章太炎、鄭孝胥一些大人物,可從他們口中,并不能聽出什么復(fù)興中國的高明主張。

一路積攢的不滿和不屑,讓芥川看中國的眼光更加怪異夸張。來到南京,這座古都的荒涼令他感到十分意外,中國導(dǎo)游告訴他,這個(gè)城市“約有五分之三的地方都是旱田和荒地”。路旁高大的柳樹、將要倒塌的土墻和成群飛舞的燕子,勾起他懷古之情的同時(shí),他也尋思著要是把這些空地都買下來的話,或許能一夜暴富也未可知。于是便用一種房地產(chǎn)商的口吻開導(dǎo)導(dǎo)游:

“要是趁現(xiàn)在買下來多好。浦口發(fā)展起來的話,地價(jià)肯定會(huì)暴漲。”

然而導(dǎo)游拒絕了芥川的好意,因?yàn)橹袊硕疾豢紤]明天的事,決不會(huì)去做買地那樣的傻事,他也不會(huì)考慮,因?yàn)榭床坏饺松娜魏蜗M?/p>

“首先不可能考慮。不是被燒掉房子,就是被砍掉腦袋,明天的事沒人搞得懂。這點(diǎn)和日本不同。反正現(xiàn)在的中國人不去關(guān)心孩子的未來,而是沉湎于沒救和女人。”

如果不是寫在芥川的《中國游記》里,真不敢相信,1921年的南京人會(huì)如此絕望。芥川于1927年自殺,他不可能預(yù)測(cè)到后來的形勢(shì)發(fā)展,不會(huì)想到他死的那年,國民政府會(huì)在南京成立,這個(gè)城市因此進(jìn)入一個(gè)從未有過的繁華期。不會(huì)想到在他死后十年,日本人的軍隊(duì)氣勢(shì)洶洶地征服了這座城池。也不會(huì)想到,經(jīng)過八年艱苦卓絕的斗爭(zhēng),中國人又把他們趕回了日本。

1926年,芥川死前一年,谷崎潤一郎第二次來到中國。這次只在上海逗留了一個(gè)多月,幾乎是文學(xué)之旅,被田漢、郭沫若、歐陽予倩等中國作家盛情接待喝到吐,了解到中國社會(huì)苦于殖民地化的現(xiàn)實(shí),回國后不再寫“中國趣味”,代之以大寫日本的東方風(fēng)情。

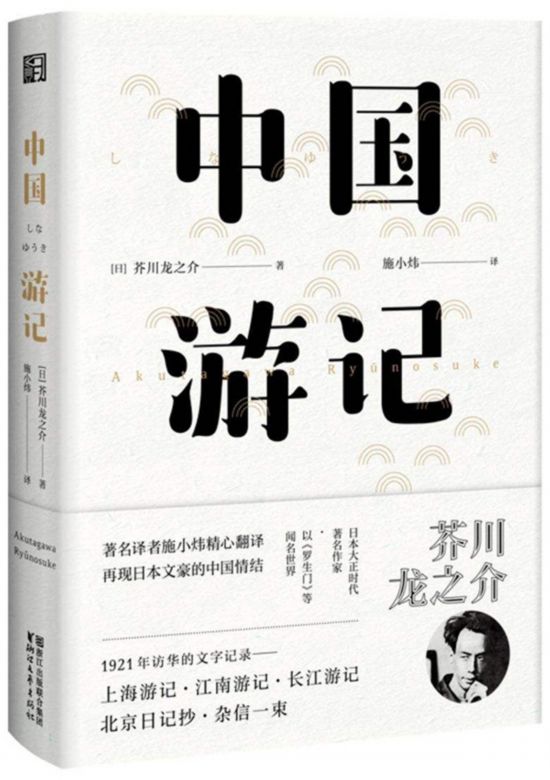

芥川龍之介《中國游記》

村松梢風(fēng)的原鄉(xiāng)之旅

受到芥川龍之介的刺激,不太成功的日本作家村松梢風(fēng)決定前往中國尋找靈感。芥川那夸張的、多少有些尋奇獵異的文字無疑打動(dòng)了梢風(fēng)的心。

梢風(fēng)的第一次中國行是在1923年,一來即被上海的魅力吸引,此后十年間,幾乎每年都要造訪中國。相比谷崎、芥川式的走馬觀花,這位浪蕩子行旅途中,吃喝嫖賭無一缺位。也因?yàn)槿绱耍P墨所涉就相當(dāng)廣泛,對(duì)中國的觀察更為全面客觀。

在《夢(mèng)寐之鄉(xiāng)》一文中,梢風(fēng)寫道:“每次溯入長江,不知何故,此時(shí)無限的親切、喜悅、感激等諸般心情一下子都涌上心頭,最后變成一種舒暢的傷感,禁不住熱淚盈眶,滄然而涕下。”這一剎那自心靈深處涌發(fā)出的“獨(dú)愴然而涕下”的感動(dòng),差不多成了梢風(fēng)以后感受中國、觀察中國的一個(gè)基本支點(diǎn),但并不是所有日本人都會(huì)有這種文化尋根式的感動(dòng)。

1928年10月,梢風(fēng)再度來到中國,這次他主要將目光轉(zhuǎn)向南京,要親眼觀察一下北伐戰(zhàn)爭(zhēng)之后國民黨新政權(quán)下的中國面貌。“在最近的世界歷史中,最令人關(guān)注的地方應(yīng)是南京吧。在南京……匯聚了現(xiàn)代中國的所有的精神。因此,要理解新的中國,首先必須要了解南京。”

梢風(fēng)徜徉于庶民氣息濃厚的茶館和書場(chǎng),在六朝遺跡中留下屐痕處處,也去訪問了曾留學(xué)日本的國民革命軍軍醫(yī)總監(jiān)陳方之、南京市市長劉紀(jì)文,對(duì)國民革命后的新氣象頗有贊嘆。他還拜訪了一位棲居在秦淮畫舫中的陸軍師長,政府的藝伎禁令之下,云集河中的秦淮畫舫成了無用的廢物,而由于南京人口激增,房子滿足不了市場(chǎng)供應(yīng),這些帶有廚房、臥室的豪華畫舫有的便被當(dāng)成房屋租了出去。

他對(duì)初步建成的宏大的中山陵驚嘆不已:“我以前曾屢屢聽到一種頗為極端的論點(diǎn),即在現(xiàn)代中國無藝術(shù),我私下甚至也曾這么認(rèn)為,但這次親眼目睹了這中山墓的宏大工程,獲悉現(xiàn)代中國也還是有偉大的藝術(shù),內(nèi)心感到難以言狀的欣慰。”

另一方面,首都進(jìn)行的現(xiàn)代化改造,使得古物遺跡加速毀滅。看著荒草凄迷中的明孝陵,梢風(fēng)慨嘆:同樣是創(chuàng)下了恢復(fù)漢民族主權(quán)的不朽功績,明太祖和孫中山的境遇差別未免太大,他認(rèn)為,“從民族主義的立場(chǎng)出發(fā),也應(yīng)該在今天對(duì)明陵多少加以修繕保護(hù),這也是對(duì)祖先應(yīng)盡的義務(wù)。”

總之,他感受到一種新,基本是處在一種虛飾的氣象。他一方面感到某種鼓舞,一方面卻有一種悵然若失之感。

相比較而言,梢風(fēng)這一時(shí)期對(duì)中國的描述不管如何五色雜陳,卻始終帶著一種溫情,沒有芥川那樣的冷眼。但在“1.28上海事變”之后,村松梢風(fēng)還是表現(xiàn)出在作為作家之前他首先是個(gè)“日本人”,開始鼓吹對(duì)華侵略,這也是那一時(shí)代大多數(shù)日本人難以逃脫的宿命。比如曾用日文改寫了許多中國古代小說,參與過《大魯迅全集》的翻譯,與郁達(dá)夫、田漢等曾相交頗厚并兩次來中國游歷的佐藤春夫,在上海事變后不久,就逐漸淪為“大東亞戰(zhàn)爭(zhēng)”的吹鼓手。而像谷崎潤一郎那種,為回避對(duì)法西斯的支持,沉浸于關(guān)西風(fēng)土人情創(chuàng)作而被視作“反戰(zhàn)”作家的,并不多見。