我們寫作,我們做夢

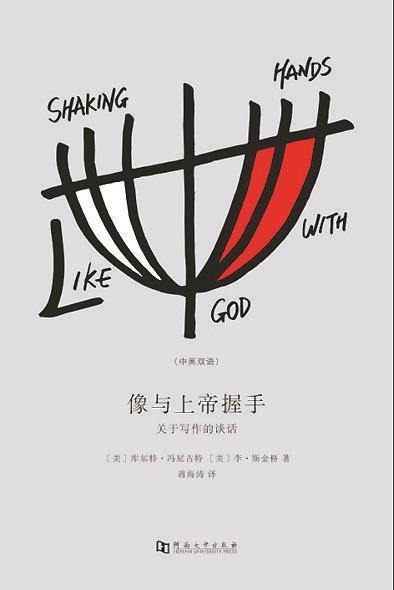

(《像與上帝握手》[美]庫爾特·馮內(nèi)古特/著,蔣海濤/譯,河南大學(xué)出版社2017年11月版)

今天,資本的流通速度勝過一切時代變換,這是人類社會的新背景。我們的注意力跟隨快速運(yùn)動的事物而四處游弋。面對不斷更新的圖像,相比之下,閱讀似乎變得過于緩慢陳舊。在這個加速的時代,越來越多的人沉迷于由栩栩如生的圖像構(gòu)成的世界里,只有極少數(shù)人仍能陶然忘我地閱讀書籍。

可是,全世界的書籍仍以各種形式源源不斷地被生產(chǎn)制作出來,書籍的數(shù)量超越了人類過去的任何時期。除去為了市場銷售炮制的暢銷書,一些經(jīng)典名著也始終在重印再版。甚至連曾被唱衰的文學(xué)領(lǐng)域,也同樣如此,不斷有人滿懷熱愛重新涌入這個領(lǐng)域,繼續(xù)進(jìn)行著文學(xué)事業(yè)。誰在閱讀,誰還在對書籍保持著熱情?

寫作對一個人意味著什么?一份活,一份工作,還是其他?文學(xué)為何在似乎不再熱愛閱讀的世界,還能幸存?

美國黑色幽默大師馮內(nèi)古特與傳奇作家李·斯金格的談話錄 《像與上帝握手》或許會讓我們明了一些,至少有助于理解這兩位作家的寫作與自身之關(guān)系。

在成為作家之前,李·斯金格在紐約街頭流浪十幾年。他是真正的流浪漢和癮君子,屬于不折不扣的底層人士。他們的日常就是與饑寒為伴,他們的結(jié)局往往是貧病交加,突然在某一天暴斃,最后像垃圾一樣被清理。寫作對李·斯金格是一次意外,一次“事故”。有一天,他拿著通常用來捅煙管的鉛筆,無所事事地坐著。只是因為毒品恰巧沒了,鉛筆才終于回歸最本源的用途——寫作。李·斯金格那天用鉛筆一口氣不知疲倦地寫了五個小時。美妙的感覺,令他愕然,又驚喜萬分。他無論如何也想不到,自己竟然還能全神貫注地干另一件事。從此,他樂此不疲地寫作,并成為專欄作家。這段經(jīng)歷頗具傳奇色彩,已被人說濫,以至于李·斯金格不愛提起。

寫作拯救了李·斯金格,此種說法大概過于高高在上而不太恰當(dāng),但寫作結(jié)束了他的流浪,使他不再居無定所、挨餓受凍。李·斯金格的作品展現(xiàn)了無家可歸者的生活,那是絕大多數(shù)人不愿卷入的生活。從他個人經(jīng)歷的困境,李·斯金格知道自力更生已非常艱辛,生活就像一場搏斗。只有通過斗爭,他才贏得了生活的權(quán)利。寫作當(dāng)然是自我表達(dá)的一種方式,更是述說他的經(jīng)歷與思考的渠道。見證了許多死亡和墮落,掙扎與失望,寫作對他來說變得無比重要。因此,“我不知道這個世界是否會劫后余生,但我自己一息尚存就還會繼續(xù)下去”,他所要的,是繼續(xù)生活、搏斗,繼續(xù)寫作。

相比于李·斯金格,上過大學(xué)的馮內(nèi)古特在談話中更詼諧戲謔,沒有李·斯金格的苦澀。畢竟,“我們活在世上原該四處嬉鬧”。寫作,很嚴(yán)肅,因為僅僅依靠一些文字及標(biāo)點(diǎn)符號的排列組合,卻能描述各種各樣的場景,傳達(dá)各種各樣的意義。而文學(xué)閱讀絕非按下神秘按鈕就會自動開啟,便能產(chǎn)生應(yīng)有盡有的事物,而是需要讀者投入其中,透過字里行間激發(fā)想象去發(fā)掘出更豐富的蘊(yùn)涵。馮內(nèi)古特認(rèn)為,能夠閱讀與寫作,本身就是一項能力,畢竟據(jù)說“美國有四千萬人閱讀水平差到填不了一張駕照申請單”。既然這種能力如此珍貴,就不能不善加利用。馮內(nèi)古特告誡道:“我告訴我的學(xué)生們,當(dāng)他們寫作時,他們應(yīng)該是能夠像是在與陌生人的相親中大放異彩,給陌生人帶來快意的時光。”如果人生本來就極多苦澀與不確定,那么給人帶來快樂和安慰似乎也應(yīng)成為作家的重要目標(biāo)。在馮內(nèi)古特看來,作家寫作是為了告訴他人:“你之所感所想,我皆感同身受,你心之所系的許多事情,我也同樣對之心心念念,即便許多人覺得他們不值一哂。你并非一人。”說到底,“它是幫助你靈魂成長的一種途徑”。

文學(xué)在注重數(shù)字與收益的當(dāng)下,并不多余。因為,“寫作是一番拼搏,為的是捍衛(wèi)我們無須變得那么實際的權(quán)利”(李·斯金格語)。寫作時刻提醒我們:人會流淚,也會歡笑,人具備做夢的能力。