惠特曼寫下的吻

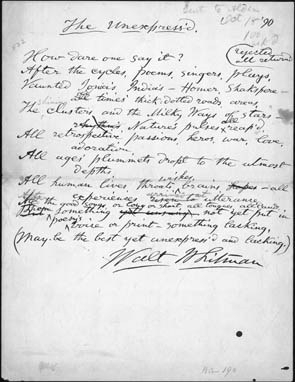

惠特曼手稿

《惠特曼詩選》書影

吻,自有約定俗成的文化含義。丹麥哲學(xué)家、詩人索倫·克爾凱郭爾認(rèn)為,一個完美的吻應(yīng)當(dāng)具備三個因素:首先,需要男人和女人一起來完成,男人之間的吻是乏味的。其次,男人吻女人要比女人吻男人更符合理想。再次,男女雙方年齡過于懸殊,接吻也失去了意義。但是在世界文學(xué)史上,惠特曼寫下的吻打破了慣例,表現(xiàn)出巨大的原創(chuàng)性:吻,擺脫了性別、秩序、年齡的束縛;吻,不再是個人的專享,而是上升到國家、民族、種族、階級的高度。惠特曼寫下的吻與時代迫切召喚的自由、民主、平等的“大膽的思想”相吻合,以文學(xué)的勇氣和力量為“偉大的事業(yè)”搖旗吶喊,鼓舞人心,增強意志。以大寫的“吻”推動社會進(jìn)步與人類和平的主題,惠特曼應(yīng)是史上第一人。

惠特曼寫下的吻,傳達(dá)出人與人之間線索與信任的維系,親吻的對象,可以是家人,也可以是農(nóng)奴;可以是男人,也可以是女人;可以是母親,也可以是兒子;可以是親密的人,也可以是陌生的人。惠特曼筆下的人十分多元且自由,在無限的時間和無垠的空間穿梭,個人行為的擴展為線性,線性與線性的交點為吻。人,成為有形的具象;吻,成為無形的意象;人與吻猶如一張巨形網(wǎng)絡(luò),共同構(gòu)建了惠特曼詩歌的系統(tǒng)性和邏輯性。

惠特曼寫下的吻,自靈魂深處對苦難者施以眷顧。“我并不問你是誰,那對我無關(guān)重要。除了我將加在你身上的以外,你什么也不能做,什么也不是。我低身向棉田里的農(nóng)奴或打掃廁所的糞夫,我在他的右頰上給他以家人一樣的親吻,以我的靈魂為誓我將永不棄絕他。”(《自我之歌》)“我”作為施事者,并不關(guān)心對象的身份,“你”人稱代詞弱化了“誰”的概念所指,而“我”加在“你”身上的內(nèi)容,決定了情節(jié)、情境的走向。接下來,惠特曼進(jìn)行詳細(xì)交代,“你”具體化為“農(nóng)奴”或“糞夫”,人稱代詞轉(zhuǎn)變成了“他”,“我”“你”“他”實現(xiàn)了溝通、對接,人稱的交互現(xiàn)象淡化、消解了底層勞動者的卑微地位,“家人一樣”乃為平等觀念的倡導(dǎo)、呼吁;“我”做的內(nèi)容是“親吻”,“低身”姿態(tài)突顯“吻”的真實、真摯,這是詩歌段落的焦點,語言描述的中心。在惠特曼高度發(fā)達(dá)的作為個人語境的意識中,“靈魂”保證了“親吻”動作的神圣莊嚴(yán)、不可褻瀆。這使得美國文學(xué)史上出現(xiàn)了最激動人心的一幕:根深蒂固的“主人——奴隸”階級關(guān)系,因為惠特曼寫下的吻而瞬間坍塌,并與那場偉大的廢奴運動遙相呼應(yīng),彼此共振。

惠特曼刻畫的“我”寓意“自我”時,“自我之歌”指的是沃爾特·惠特曼,一位美國詩人,一位開拓進(jìn)取的男人。但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,驚悟、憎惡美國不公平、不平等的歷史和現(xiàn)實境遇,惠特曼打造另一位“我”,上帝的化身,“伸出了溫柔的手,我是那更加全能的上帝,先知們和詩人們在他們最熱烈的預(yù)言和詩篇中已經(jīng)提早報道過”,這時的“我”吸納人類“一切憂傷、勞役、痛苦”,“為了我親愛的兄弟姊妹們,為了靈魂,我舍棄了整個世界,我走進(jìn)人們的家,不論貧富,留下了深情的吻,因為我就是深情,我是那給人們帶來鼓舞的上帝,帶來希望和無所不包的慈悲。”(《歌唱神圣的四方》)此時,惠特曼寫下的吻,對象不再是具體性的“農(nóng)奴”或“糞夫”,而是整體性的“兄弟姊妹們”“人們的家”“神圣的四方”。從此可見,惠特曼從日常的樸素不浮夸過渡到認(rèn)知的傳承固實,從直接的情感表達(dá)上升到間接的信仰皈依,表明一種更為內(nèi)在、深入的沖力已然誕生,給予人的尊嚴(yán)能夠獲致更加順利的接受。

吻,傳統(tǒng)地說,一旦發(fā)生在兩個男人當(dāng)中,往往會變味:吻,不再迷人、迷戀,而是迷失、迷惑,也就是索倫·克爾凱郭爾所說的,“你用兄弟般的吻去欺騙他”。神奇的是,惠特曼寫下的吻,經(jīng)常發(fā)生在兩個男人之中,這構(gòu)成了作家創(chuàng)作詩歌的常態(tài)。“瞧這張黝黑的臉,這雙灰色的眼睛,這把胡須,我脖子上沒有剪過的白胡須,我這棕色的雙手和毫無動人之處的沉默態(tài)度;可是來了個曼哈頓人,他總是在分手時吻我,輕輕地?zé)釔鄣匚侵业淖齑剑乙苍谑纸诸^或者在船甲板上回報他一吻,我們遵守陸上海上美國伙伴的禮節(jié),我們兩個是那種率真、不管不顧的人。”(《瞧這張黝黑的臉》)“我”作為一個闖入者,從種族的斑斕身體展開冒險之旅,黑、灰、白、棕,混雜交錯,再加上默語的樣子并不討喜,整幅肖像構(gòu)成了詩歌的前半部分,充滿荒誕不經(jīng)的喜劇色彩。分號之后,畫風(fēng)突變,惠特曼使用“可是”轉(zhuǎn)折連詞,對一個本土的“曼哈頓人”進(jìn)行聚焦,他大方、開放地掀起愛之“吻”,稀釋了“我”奇詭怪異的形象特征;副詞“老是”強調(diào)“吻”的持久和流暢,體現(xiàn)出強烈的召喚感,導(dǎo)致“我”也在“十字街頭”“船甲板上”報之以“吻”;惠特曼最終將禮節(jié)性的“吻”呼應(yīng)于“陸地上”“海洋上”萍水相逢的美國伙伴,兩個男人在“吻”中實現(xiàn)了共鳴與同步,從而為彼此攜手在美國大陸開疆辟土、和諧共處奠定了感情基礎(chǔ)。

作為一位沖破世俗習(xí)見的歌者,惠特曼視兩個男人之間的“吻”勝于一切,樸實而珍貴。“你想我手里拿著筆要記錄什么?是今天我看見的那只揚帆遠(yuǎn)航的漂亮而威嚴(yán)的戰(zhàn)艦?是昨天的光彩?或者是籠罩我的那個夜晚的壯觀?或者是在我周圍蔓延的大城市的驕矜壯麗和發(fā)展?——不;那僅僅是我今天在碼頭上眼見的那兩個樸實的人,在人群中作為良朋好友分手時的表現(xiàn),那個要留下的摟著另一個的脖子熱烈地親吻,而那個要離開的把送行者緊緊地?fù)磉M(jìn)懷里。”(《你想我手里拿著筆要記錄什么?》)這一次,惠特曼故意避免“我”介入情感,而將渲染的氛圍留給兩個平等、平行的男人,為寫下的吻增添更多的體驗性和復(fù)雜性。“我”在詩歌中的作用是“記錄”,表意上是現(xiàn)實的客觀書寫,“我”采取設(shè)問方式把“戰(zhàn)艦”“光彩”“壯觀”“驕矜”“發(fā)展”等宏大敘事主題拒斥,“——不;”破折號帶來語調(diào)的突兀急促,“不”調(diào)動語氣的鏗鏘堅定,分號顯示前后內(nèi)容的平分秋色,層層相疊為埋下的鋪墊和伏筆打造泰山重勢。

也許是為了“記錄”之故,惠特曼把后半部分處理得十分簡潔、純粹,副詞“僅僅”有畫龍點睛之意,動詞“眼見”有客觀寫實之意,名詞“表現(xiàn)”有還原場景之意,而焦點無疑集中在“親吻”。這一次的“吻”不是蜻蜓點水、淺嘗輒止,而是全力以赴,留下的男人主動“摟”離去的男人的脖子,為了方便“親吻”;離去的男人占有另一半主動權(quán),把留下的男人緊緊擁進(jìn)懷里,也是為了方便“親吻”。值得一提的是,惠特曼為了消除誤會,使用了“良朋好友”一詞,從而表露兩個男人平等、純潔、深厚的情誼理念。

其實,“記錄”這充滿敬意的“吻”源自惠特曼的切身體驗。在“打響無情的戰(zhàn)爭”南北之戰(zhàn)中,惠特曼擔(dān)任護士工作,“帶上繃帶、水和藥棉”,為戰(zhàn)士包扎傷口;“甜蜜的死喲”“美好的死喲”,惠特曼見證戰(zhàn)士的流血犧牲,深感生命的甜美寶貴。惠特曼認(rèn)為:“對于很多傷病員,尤其是年輕人來說,需要某種人性的愛、關(guān)心,以及同情和友誼的磁性的暖流,這一些所起的作用反而比世界上一切藥物都大。……很多人認(rèn)為這不過是心理作用,但我認(rèn)為這是鐵的事實。”有鑒于此,惠特曼把“吻”作為人性關(guān)愛和友誼暖流的載體,寫入輝煌的詩歌篇章:“我回來了,重操舊業(yè),我奔忙于醫(yī)院之中,我用溫情的手兒撫慰著傷員和傷疼,我坐在不眠的人們身旁度過整個黑夜,有的那般年青;有的那般苦痛,我回憶著甜蜜的歷程和悲痛的歷程,(有多少士兵用摯愛的雙臂摟抱過這個頭頸,久久不放,有多少士兵吻過這長滿胡須的嘴唇,吻痕長青。)”(《敷傷者》)“我回來了”,既是重歸戰(zhàn)場的豪言,也是立志“記錄”的壯舉,“奔忙”表明救死扶傷行為的堅定、恒久,“撫慰”表明護衛(wèi)傷員的憫愛、痛惜之情,一幅壯烈的戰(zhàn)爭圖景躍然紙上。有意味的是,“有的那般年青”和“有的那般苦痛”作為參差對比,出現(xiàn)了表達(dá)上的錯位:“年青”與客觀年紀(jì)有關(guān),“苦痛”與主觀心情有關(guān),然而正是“記錄”范疇的越界和延伸,使得戰(zhàn)爭的視野和影響擴大開來。“有多少士兵”,男人的數(shù)量成幾何級增長;手臂摟抱脖子,嘴唇烙印吻痕,皆為“吻”的經(jīng)典動作、意象;“久久”“長青”寓意生命永垂不朽。惠特曼寫下的吻,獲得了巨大的提升、飛躍,由私向公轉(zhuǎn)變,由個人情感的愛轉(zhuǎn)向社會力量的愛。1930年,美國當(dāng)代詩人哈特·克萊恩通過《橋》中的一節(jié),致以惠特曼最崇高、最誠摯、最肯綮的問候:“啊,從死者中站立,你帶來記錄和一份新約定,就是那鮮活的兄弟之情。”惠特曼從數(shù)量上和質(zhì)量上,記錄了男人之“吻”的完美和深刻,以生命的體驗和探詢成就詩歌的主要標(biāo)志與經(jīng)典地位。

戰(zhàn)爭爆發(fā)之后,成千上萬的男人組成一支武裝隊伍,為值得信賴的統(tǒng)一國家和民族而戰(zhàn)。“戰(zhàn)爭!一支武裝的隊伍在前進(jìn)!迎接戰(zhàn)斗,沒有回轉(zhuǎn)的余地;戰(zhàn)爭!不管多少周,多少月,多少年,一支武裝的隊伍在迎上去。”年輕的兒子“開始血紅的生涯”,被賦予使命和勝利,也被賦予死亡和失敗。母親,作為女人登場了,她要完成最后的儀式,惠特曼寫下的吻:“教堂尖頂上,所有公共大樓和店鋪上揚起了旗,揮淚告別,(母親吻她的兒子,兒子吻他的母親,母親舍不得他走,然而不說一句挽留的話。)”(《詩歌啊,首先是一首前奏曲》)旗幟獵獵地飄揚,組成浩大的場面,戰(zhàn)爭的力量該是多么具有鼓動性!但是滿場喧嘩中,出現(xiàn)最感人、最溫馨、最寂靜的一幕,卻是戰(zhàn)爭的吻別,女人與男人、母親與兒子,跨越輩分、年齡的限制;“母親吻她的兒子,兒子吻他的母親”,頂真、回環(huán)修辭手法的運用,將母子、男女之吻,置于柔軟、明亮的抒情寫意范疇,在士兵即將走向戰(zhàn)場之際,“吻”這個甜蜜的名詞也隨之進(jìn)入了戰(zhàn)場,將戰(zhàn)爭的殘酷性間接襯托出來。惠特曼使用了冷靜的話外音,母親不愿兒子上戰(zhàn)場與支持兒子上戰(zhàn)場的矛盾沖突心理,原本一分為二,本末競逐,但是惠特曼寫下的吻,最終將兩者轉(zhuǎn)化、融合為一,末沒有被排除,只是被消融于分裂為二的心理情感之內(nèi),“吻”也因此蘊含著更為豐富和飽滿的質(zhì)素。

戰(zhàn)爭雖然殘酷,但是為美國的和平與統(tǒng)一帶來保障,在這樣的環(huán)境背景之下,“吻”的格調(diào)和路徑也陡然急轉(zhuǎn),出現(xiàn)了前所未有的新局面。“今天請把你緋紅的雙頰,你的雙唇送過來,接受一個國家的甜吻。”(《給新娘一個吻》)惠特曼寫下的吻,出現(xiàn)在新世界的“新婚祝詞”里,擺脫了傳統(tǒng)婚禮的文化含義。新娘是唯一的主人公,新郎、司儀、父母皆缺席了,這些原本該有的禮儀被“祝福來自東方和西方”“敬禮來自北方和南方”取而代之,“合眾國”作為實存的國家,成為獻(xiàn)上新婚之“吻”的核心要素。

惠特曼寫下的吻,等同于死亡,這強有力的生命節(jié)奏,以積極、昂揚的心態(tài)直面死亡。正是由于大膽、精細(xì)塑造“死亡之吻”,惠特曼不但將自己區(qū)別于他人,而且使得詩歌的力量和強度達(dá)到無與倫比的境界。“我結(jié)束了這次奇怪的守衛(wèi),在黑夜朦朧的戰(zhàn)場上的守衛(wèi),守衛(wèi)那個曾經(jīng)報人以親吻的孩子(今后再也不會那樣了,)守衛(wèi)一個被突然殺死的同志,這永遠(yuǎn)難忘的守衛(wèi)呀,直到天亮?xí)r,我才從凄冷的地上站起,將我的士兵裹好在他的毯子里,把他埋葬在他倒下的那片土地。”(《一天夜里我奇怪地守衛(wèi)在戰(zhàn)場上》)這里,士兵死后僵冷的軀體與生前熱烈的接吻兩個鮮明的片斷并置,死亡與生存的親密感給人以巨大的沖擊力,“我”守衛(wèi)一夜軀體的行為,使得“埋葬”被賦予強烈的生命認(rèn)知和尊嚴(yán)。

“我熟悉的那段時間的精靈,今天激動得臉色通紅,第二天又蒼白得猶如死神,在你離開前請和我接一個吻,狠狠吻我一下,給我留下你盛怒的脈搏——把它們遺傳給我吧——把我灌滿激動的電流,你走后讓它們在我的詩歌里燒焦,起皰,讓它們在這些詩歌里使未來的人們認(rèn)識你是誰。”(《已完成任務(wù)的精靈》)戰(zhàn)爭結(jié)束后,惠特曼為千千萬萬化身精靈的士兵立傳,將他們歸列“不朽的隊伍又回來了,從戰(zhàn)場上回來了”,安排他們在和平的首都華盛頓城,“往回家的路上走”,一切皆以軍隊的標(biāo)準(zhǔn)行進(jìn)。時間,也是只有一晚,“臉色通紅”與“蒼白如死神”,也是暖色與冷色、生命與死亡的碰撞、對接,造成強烈的審美認(rèn)知。最后,“你”和“我”狠狠的“一吻”,生命的脈搏猶如電流一般得以遺傳,死者與生者交互確認(rèn),實現(xiàn)了無差別性或同一性的最高存在。憑借“吻”與文字的載體,“你”被未來的人們認(rèn)識,生命的榮譽和價值得以流芳百世。

惠特曼在晚年寫下帶有遺囑性質(zhì)的詩歌《再見!》,“我已經(jīng)瀕于死亡”“我宣布我的后事”,同時《再見!》也帶有總結(jié)性質(zhì),回顧了自由、平等、同性之愛、靈魂與肉體、戰(zhàn)爭與和平等主題,此外也直面活著與死亡的主題,這是惠特曼所有詩歌中最冷靜和克制的一首。“親愛的朋友,不管你是誰,請接受這一吻,這是特地獻(xiàn)給你的一吻,請不要忘記我,我仿佛干完一天的活,該向前走了,一個比我的夢想更為現(xiàn)實,更為直接的未知之境,這種黑多很多,在我周圍降下了令人清醒的光箭,‘再見!’”(《再見!》)惠特曼以“死亡之吻”為自己的人生劃上句號,“吻”屬于單方面獻(xiàn)出,沒有特定對象,唯一的目的是“記得”,然而注定沒有人回復(fù),詩人走向超然卓立。“再見”“吻別”被惠特曼定義為“死了”。

總之,惠特曼寫下的吻,超過了任何有寫作記錄的作家,不僅在數(shù)量上,而且在含義上。吻,在惠特曼詩歌中不是一個功利主義的詞語,意義固定單一。恰恰相反,惠特曼寫下的吻,滿足了人類表達(dá)豐富情感的需要,“吻”體現(xiàn)出語言的復(fù)調(diào)結(jié)構(gòu),在不同的篇章中,在不同的語境下,“吻”潛藏著繁蕪而充沛的意圖和意義,并且與傳統(tǒng)文化含義出現(xiàn)了偏差、分歧,極具文學(xué)經(jīng)典的原創(chuàng)性訴求。錦上添花的是,惠特曼寫下的吻,剔除了性欲和色情刺激感官的成分,從而轉(zhuǎn)化成在任何時間和空間都經(jīng)得起嚴(yán)格檢驗的審美尊嚴(yán)。