文史結(jié)合的三種類型

以近乎完美之設(shè)計(jì),乃得無法盡信之結(jié)論,誠(chéng)可見這種登峰造極的文史結(jié)合,性價(jià)比實(shí)在是太低,如果讓詩(shī)學(xué)素養(yǎng)不及陳寅恪先生的研究者來操作,性價(jià)比會(huì)更低。《柳如是別傳》之不聞嗣響,我想這是根本原因。錢鍾書在《讀伊索寓言》里說,人之聰明在于他會(huì)把蝙蝠的方法反過來施用,在鳥類里充獸,在獸類里充鳥,向武人賣弄風(fēng)雅,向文人裝作英雄。交叉地帶更不可忽視方法論和學(xué)術(shù)史的檢討,原因就在于此。

錢鍾書先生有篇文章叫《古典文學(xué)研究在現(xiàn)代中國(guó)》,是他在意大利的漢學(xué)會(huì)議上的演講稿,內(nèi)中諷刺陳寅恪《元白詩(shī)箋證稿》中對(duì)楊貴妃的相關(guān)考證瑣碎無謂,“今天很難想象這一類問題的解答會(huì)被認(rèn)為是嚴(yán)肅的文學(xué)研究”。這個(gè)學(xué)林掌故有些讓人哭笑不得的地方是,陳先生對(duì)《元白詩(shī)箋證稿》的定位本來就是“意在闡述唐代社會(huì)史事,非敢說詩(shī)也”(陳寅恪《致陳槃(一九四四年)》)后來陳氏在中山大學(xué)開設(shè)“元白詩(shī)證史”課,也開宗明義“此課屬歷史學(xué)范圍,不多涉及文學(xué)”(劉隆凱整理《“元白詩(shī)證史”講席側(cè)記》)。錢鍾書的不滿,代表著一種典型的因問題意識(shí)不同造成的隔閡——感到對(duì)方的問題無意義,是不同學(xué)科間、尤其是共享同一研究材料的學(xué)科間最常見的矛盾,據(jù)說結(jié)構(gòu)工程師和建筑師很難成為朋友,大概就是這個(gè)道理。

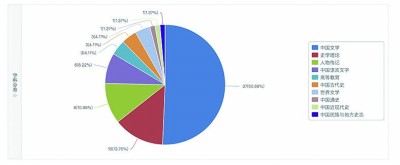

“中國(guó)知網(wǎng)”上檢索主題詞“文史結(jié)合”得到的學(xué)科分布圖

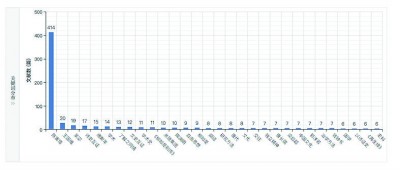

“中國(guó)知網(wǎng)”上檢索主題詞“陳寅恪”得到的關(guān)鍵詞分布圖

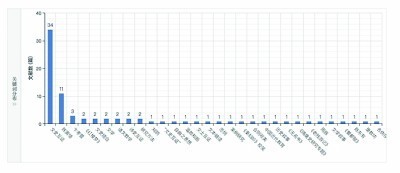

“中國(guó)知網(wǎng)”上檢索主題詞“文史互證”得到的關(guān)鍵詞分布圖

在現(xiàn)代學(xué)術(shù)體系下,不同學(xué)科有截然不同的研究目的,因此有截然不同的問題意識(shí)及其研究方法,文學(xué)和史學(xué)也不能例外。盡管有句老話叫“古人文史不分家”,但那畢竟是前現(xiàn)代學(xué)術(shù)的特質(zhì);事實(shí)上,問題意識(shí)越強(qiáng),越會(huì)催生出新分工,專業(yè)難免會(huì)越走越細(xì)化。因此就連陳、錢這樣對(duì)文史文獻(xiàn)都精熟的學(xué)者,他們?cè)趩栴}意識(shí)上也還是文史分途的,畢竟,他們也已經(jīng)是文史分家后的一代學(xué)人了。

不過有意思的是,恰恰是陳寅恪先生,又總被標(biāo)舉為“文史結(jié)合”的典范。在中國(guó)知網(wǎng)上用“陳寅恪”進(jìn)行主題搜索,出現(xiàn)的關(guān)鍵詞中涉及治學(xué)方法的只有三個(gè):“詩(shī)史互證”、“文史互證”和“以詩(shī)證史”,這給人的觀感差不多是文史結(jié)合成了陳先生即便不是唯一的、也是最主要的治學(xué)方法。這就更有意思了,因?yàn)殛愊壬膶W(xué)術(shù)遺產(chǎn)中,對(duì)后來史學(xué)推進(jìn)最大的似乎并不是涉及“結(jié)合”的那些著作。如此標(biāo)舉與繼承的不平衡,在其收官巨制《柳如是別傳》上最明顯,盡管享有盛名,《別傳》那種寫法幾乎可以說再無后繼。

既是史學(xué)本位的又是文史結(jié)合的,既是廣為標(biāo)舉的又是缺乏繼承的,集中在陳先生身上的這種矛盾其實(shí)說明了“文史結(jié)合”概念的模糊性。

作為史料擴(kuò)展手段的文史結(jié)合

所謂上窮碧落下黃泉,史料擴(kuò)張是民國(guó)史學(xué)的一個(gè)特色,這種擴(kuò)張主要集中在兩個(gè)方向,一是新見文獻(xiàn),比如敦煌文書、簡(jiǎn)牘、墓志、域外文獻(xiàn)等;二是傳統(tǒng)上不被視為史料的文獻(xiàn),比如詩(shī)、歌謠、小說等。在后一個(gè)方向上,早在1908年,劉師培就寫有《讀全唐詩(shī)發(fā)微》一文,倡導(dǎo)以唐詩(shī)考補(bǔ)唐史,后來梁?jiǎn)⒊小爸T子皆史,詩(shī)文集皆史,小說皆史”乃至“蓋以文字形諸記錄者,無一不可于此中得史料也”的說法(《治國(guó)學(xué)的兩條大路》《中國(guó)歷史研究法》)并不是說民國(guó)之前就沒有人用這些材料進(jìn)行歷史研究,不過偶一為之和蔚為風(fēng)氣的學(xué)術(shù)史意義是完全不同的。陳寅恪自30年代陸續(xù)發(fā)表的《薊丘之植植于汶篁之最簡(jiǎn)易解釋》《讀秦婦吟》《桃花源記旁證》《讀哀江南賦》《以杜詩(shī)證唐史所謂雜種胡之義》《書杜少陵哀王孫詩(shī)后》等一系列文章,包括更成體系的《元白詩(shī)箋證稿》,都應(yīng)被視為這個(gè)大風(fēng)氣的產(chǎn)物。

在所有新被接納為史料的傳統(tǒng)文獻(xiàn)中,詩(shī)是非常重要的一種,它被提出來得早,成果也多,除了劉師培外,梁?jiǎn)⒊吨袊?guó)歷史研究法》也特別說過:“至如杜甫、白居易諸詩(shī),專記述其所身歷之事變,描寫其所目睹之社會(huì)情狀者,其為價(jià)值最高之史料,自不待言。”研究歷史不能放掉詩(shī),逐漸也就成為常識(shí),像陳垣并不以“文史結(jié)合”著名,也強(qiáng)調(diào)學(xué)歷史“必須熟讀各朝一二大家詩(shī)文集……即知正史之外,詩(shī)文筆記如何有助于考史也”(陳垣《致陳樂素(一九四)》),甚至嚴(yán)耕望這樣用史料非常傳統(tǒng)的學(xué)者,其《唐代交通圖考》也是廣引唐詩(shī)。老一輩學(xué)者多受過舊式基礎(chǔ)教育,對(duì)詩(shī)本身不陌生,一旦有了用的意識(shí),很快就能驅(qū)遣自如,從這個(gè)角度說,相比起經(jīng)眼不易的出土文獻(xiàn),詩(shī)進(jìn)入常規(guī)史料范圍要容易得多。

按照現(xiàn)代學(xué)科劃分,詩(shī)詞戲曲小說等同屬于“文學(xué)”,但它們?cè)诒粍?chuàng)作出來的時(shí)代,各自體性完全不同。傳統(tǒng)上“詩(shī)亡然后《春秋》作”(《孟子·離婁下》)和“詩(shī)言志”(《詩(shī)大序》)的觀念,使詩(shī)在主客觀兩個(gè)方面的呈現(xiàn)上都受到約束,故其創(chuàng)作態(tài)度遠(yuǎn)比詞曲小說嚴(yán)肅,且有內(nèi)在的非虛構(gòu)要求(特殊詩(shī)類如擬作類作品除外),而后者也是古典詩(shī)歌與現(xiàn)代詩(shī)、外國(guó)詩(shī)不同的地方。現(xiàn)代詩(shī)寫“我被肢解、刀擊/鐵和血肉/橫飛于四面八方”(海子《種子》),讀之就是虛構(gòu)、是隱喻,同樣的場(chǎng)景換成古詩(shī)來寫就像在寫實(shí);至于“他們的桌上是豐盛的白晝”(里爾克《孤獨(dú)者》)這類超現(xiàn)實(shí)情境古典詩(shī)歌幾乎無法實(shí)現(xiàn)。把詩(shī)當(dāng)做史料來用,正是基于對(duì)中國(guó)古典詩(shī)歌上述特性的認(rèn)識(shí)。所以陳寅恪說過,“中國(guó)詩(shī)與外國(guó)詩(shī)不同之處,是它多具備時(shí)、地、人等特點(diǎn),有很大的史料價(jià)值,可用來研究歷史并補(bǔ)歷史書籍之缺”(黃萱《懷念陳寅恪教授——在十四年工作中的點(diǎn)滴回憶》)。這也可見被拉入史料的詩(shī)雖然和詞曲小說性質(zhì)不同,在利用方式上卻與后者并無二致,甚至與當(dāng)時(shí)對(duì)簡(jiǎn)牘墓志的利用方式也基本一樣,都是證史補(bǔ)史。因此這一類詩(shī)史結(jié)合或者文史結(jié)合,其實(shí)就是在“文”中剔史料的工作,“結(jié)合”的本質(zhì)就是史料擴(kuò)展。無論劉師培提倡在《全唐詩(shī)》中搜集歷史人物和“唐代之秘史”信息,陳寅恪在元白詩(shī)中尋找唐代社會(huì)風(fēng)俗史材料,還是鄧之誠(chéng)《清詩(shī)紀(jì)事初編》那樣僅僅將有史料價(jià)值的詩(shī)匯編起來的做法,都屬于以歷史研究為旨?xì)w的史料學(xué)工作;其中偶見介紹文體詩(shī)史之語,也是為了精準(zhǔn)剔史料,非關(guān)文學(xué)研究也。

一種史料有一種史料的特性,詩(shī)之作為史料,當(dāng)然也有它的問題。“非虛構(gòu)”并不等同于歷史真實(shí),一個(gè)清代人在詩(shī)中把家住南京稱為家住金陵,我們不能說他虛構(gòu),但也不能就此說清代的南京就叫金陵。詩(shī)的真實(shí)和史的真實(shí)之間,還隔著堅(jiān)不可摧的文學(xué)傳統(tǒng)、捉摸不定的詩(shī)人心緒和五花八門的修辭技巧。陳寅恪先生在自己的研究中就多次碰到同一個(gè)難題:當(dāng)一條詩(shī)文提供的歷史信息和我們的原有認(rèn)知不一致,我們是應(yīng)該據(jù)此更新認(rèn)知,還是據(jù)此判定詩(shī)文不可用?

文學(xué)作品相對(duì)于史料的異質(zhì)性也算不上什么高深理論問題,1959 年中山大學(xué)歷史系學(xué)生都貼“我們知道文學(xué)是準(zhǔn)許藝術(shù)夸大的,也準(zhǔn)許合乎現(xiàn)實(shí)的虛構(gòu),因而它就不會(huì)像歷史那樣是這件事就是這件事,不容更動(dòng),因而文藝作品(包括詩(shī))所寫的事情就不可能全是

真實(shí)的。有些根本就不是真實(shí)的”的見地(《應(yīng)該拔掉這面白旗——和陳先生商榷關(guān)于教學(xué)與科學(xué)研究問題》),史學(xué)家自己不可能對(duì)此無所察覺。他們的“文史結(jié)合”明顯偏愛主題明朗特別是紀(jì)實(shí)性強(qiáng)的作品,《元白詩(shī)箋證稿》還強(qiáng)調(diào)動(dòng)用同一個(gè)作家群體的批量作品互相印證,且要求用詩(shī)之前“必先研究詩(shī)的資料的真實(shí)性、時(shí)間性、地方性,再根據(jù)當(dāng)時(shí)發(fā)生的情況、人與人之間的交往和每個(gè)人的社會(huì)背景及思想感情,來斷定該資料是否可用”(黃萱《懷念陳寅恪教授——在十四年工作中的點(diǎn)滴回憶》),這無非都是為了避免作品誤讀。但無論如何,文史異質(zhì)問題是不可能在根本上得到解決的:連歷史書寫都被認(rèn)為是文學(xué)性的,何況是號(hào)稱無達(dá)詁的詩(shī)呢?連詩(shī)人自己都未必說得清那樣寫有幾分是僅僅因?yàn)槟菢訉懞每矗趾螞r千百年之后的史學(xué)家呢?

作為文學(xué)闡釋方法的文史結(jié)合

和民國(guó)到解放初期的情形有所不同,今日談文史結(jié)合比較多的倒是文學(xué)研究者,甚至在學(xué)術(shù)史的追溯中,陳寅恪作為文史結(jié)合的標(biāo)簽,被認(rèn)為代表了一種“唐詩(shī)研究的范式”,這不要說錢鍾書,就是“不敢說詩(shī)”的陳先生自己,恐怕也是預(yù)想不到的。

文學(xué)研究確實(shí)有去和歷史“結(jié)合”的傳統(tǒng),古典詩(shī)學(xué)就特別強(qiáng)調(diào)發(fā)覆作者及其時(shí)代的歷史信息,這樣做不僅僅是為了弄懂作品文句的具體所指,其背后還有獨(dú)特的詩(shī)學(xué)理念:作品是作者的“言”,生平事跡是作者的“行”,讀者聽言且觀行,才能尚友作者而與之精神相通,也就是所謂“以意逆志”;逆得作者之志了,才能再返回來更透徹地理解作品的精神內(nèi)涵。所以傳統(tǒng)詩(shī)歌闡釋有一點(diǎn)像用歷史信息搭建舞臺(tái),作者作演員,作品為臺(tái)詞,闡釋者是導(dǎo)演,闡釋行為就是指導(dǎo)演員在舞臺(tái)上念出臺(tái)詞。作品的意義,只有當(dāng)它成為臺(tái)詞在舞臺(tái)響起時(shí),才能得到全部呈現(xiàn)。因此我們會(huì)看到,一句“孤鴻號(hào)外野,翔鳥鳴北林”(阮籍《詠懷》),注釋者就能讀出翔鳥是指司馬昭(《文選》五臣注),此非刻意附會(huì),而是被闡釋法牽著走,不得不爾。這個(gè)例子還說明,由于歷史信息的加盟是這種文學(xué)闡釋方法的核心,而古代史籍又以政治史為絕對(duì)核心,因此持知人論世法的闡釋者有將一切詩(shī)解讀成政治詩(shī)的傾向。

作為舞臺(tái)的歷史信息不是從作品中來,它的來源在作品之外,其與作品間的關(guān)系需要闡釋者人為搭建,這種搭建工作古人稱為“知人論世”,今日則也被稱為“文史結(jié)合”。和史料擴(kuò)展式的文史結(jié)合相比,這種文史結(jié)合不是從文學(xué)作品中剝出史料,而是從史籍中尋找史料以與作品貼合,兩種工作有本質(zhì)的不同,盡管面貌確有相似。它們之間的另一個(gè)不同是,史料擴(kuò)展只是歷史研究的前期準(zhǔn)備工作,在孤證不立的前提下,多一條材料少一條材料其實(shí)不會(huì)影響結(jié)論的走向;但知人論世就是文學(xué)研究本身,它決定著作品的最終闡釋。顧頡剛曾經(jīng)用這種闡釋方法惡搞唐詩(shī),謂“海上生明月,天涯共此時(shí)”是寫楊貴妃思念安祿山(《致胡適:論〈詩(shī)序〉附會(huì)史事的方法書》),意思無非是說,你覺得詩(shī)到底在寫什么,就看你怎么嫁接歷史了。

知人論世有它的效力邊界,也不是理解作品的唯一方法——按照錢鍾書的話說,假如你吃了個(gè)雞蛋覺得不錯(cuò),何必認(rèn)識(shí)那下蛋的母雞呢。話說回來,文學(xué)研究者真要處理“母雞”,還得面臨一個(gè)巨大的困境,就是沒有自己的處理工具,只能去史學(xué)界借。于是當(dāng)史學(xué)界談階級(jí)斗爭(zhēng),文學(xué)研究者也以階級(jí)斗爭(zhēng)知人論世;當(dāng)史學(xué)界說門閥政治,文學(xué)研究者就以門閥政治知人論世;當(dāng)史學(xué)界的熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他話題,而這個(gè)話題又無法移植來用,論世也就只能長(zhǎng)久地停留在上一個(gè)史學(xué)熱點(diǎn)。這種尷尬常常使“知人論世”顯得不是跟風(fēng)就是過時(shí)。更何況,無論是階級(jí)斗爭(zhēng)還是門閥政治,這些經(jīng)典化理論的意義在于把握宏觀大勢(shì),而不在于也絕不適用于一次次套到個(gè)案上去。通過套用史學(xué)理論再與文學(xué)作品簡(jiǎn)單貼合的流程,生產(chǎn)既不能改變既有史學(xué)認(rèn)知、又不能改變既有文學(xué)認(rèn)知的“文史結(jié)合”成果,是這種闡釋方法除了“附會(huì)”之外的又一重危險(xiǎn)。

文史結(jié)合的結(jié)合

一直到《元白詩(shī)箋證稿》為止,陳寅恪的文史結(jié)合論著都是因“文”為題的。《柳如是別傳》原名也叫《錢柳因緣詩(shī)箋證稿》,但最終改用了一個(gè)典型的史著題目,可見這部書實(shí)現(xiàn)了更大的學(xué)術(shù)野心,按照陳自己的話說,就是做到了“捐棄故技,用新方法、新材料,為一游戲試驗(yàn)”。《別傳》與故技之最大不同是研究步驟從“詩(shī)—史”增加為“詩(shī)—說詩(shī)—史”,陳氏前辭不敢的“說詩(shī)”,也就是知人論世、為作品搭建歷史舞臺(tái)的工作,在《柳如是別傳》里倒成了重中之重。

如前所述,知人論世是為了給作品的每一個(gè)字一個(gè)意義安頓,《別傳》說詩(shī),主要為了安頓詩(shī)中典故。蓋典故之所暗指即是陳氏要從詩(shī)中剔出來的史料,典故正如史料戴著的面具,知人論世,就是為了摘面具。舉例來說,錢謙益有首《題畫》詩(shī)云:“撼撼秋聲卷白波,青山斷處暮云多。沉沙折戟無消息,臥看千帆掠檻過。”陳先生選取順治十六年鄭成功舟師北伐的史料,為《題畫》設(shè)置歷史背景,這就是知人論世;由此背景復(fù)推出“沉沙折戟無消息”這句用典(用杜牧《赤壁》)乃是指錢謙益苦等北伐消息而無果,擔(dān)心自己要“銅雀春深鎖二喬”,這就是剔史料。最后的推論,等于為錢柳事跡平添了一筆,是現(xiàn)有史料、詩(shī)文之外的全新歷史敘事。這樣積筆成傳,也就生成了一個(gè)“你所不知道的柳如是”。

由此可見,《別傳》是把剔史料和知人論事兩種文史結(jié)合結(jié)合到一起的文史結(jié)合:先通過史料為詩(shī)搭建歷史舞臺(tái),再推出其中的典故在說什么具體事件;最后把各詩(shī)中剔出的具體事件拼接在一起,構(gòu)擬出歷史敘事,也因此最后的成果可以號(hào)為史傳。

選錢柳詩(shī)為史料庫(kù),當(dāng)然是有所考量的。錢謙益的詩(shī),很早就被目為“詩(shī)史”(范鍇《華笑庼雜筆》卷一“黃梨洲先生批錢詩(shī)殘本”條)。“詩(shī)史”這個(gè)概念一般認(rèn)為因杜甫而起,所謂“杜逢祿山之難,流離隴、蜀,畢陳于詩(shī),推見至隱,殆無遺事,故當(dāng)時(shí)號(hào)為‘詩(shī)史’”(孟棨《本事詩(shī)》)。而在陳寅恪看來,錢詩(shī)的“詩(shī)史”性質(zhì)甚至強(qiáng)過杜詩(shī):“且此集牧齋諸詩(shī)中,頗多軍國(guó)之關(guān)鍵為其所身預(yù)者,與少陵之詩(shī)僅為得諸遠(yuǎn)道傳聞及追憶故國(guó)平居者有異。故就此點(diǎn)而論,《投筆》一集實(shí)為明清之詩(shī)史,較杜陵尤勝一籌,乃三百年來之絕大著作也。”既然有如此定性,錢詩(shī)及與之往來酬答之作就必有其發(fā)生的歷史舞臺(tái),執(zhí)錢柳詩(shī)而知人論世,至少不是無中生有。

以典故為突破口,也是有所考量的。文人直陳其事多有夸飾過情,反而是在用典處惟求切合當(dāng)下,尤其宋以后的作家,比前代人更強(qiáng)調(diào)取用典故與描述對(duì)象的精準(zhǔn)貼合,多一分少一分,都可能受到指摘。典故這個(gè)面具越合臉,猜出本來面目的誤差就越小。利用典故找史料倒是陳氏早期作品《讀哀江南賦》用過的“故技”,而相比庾信,錢謙益能驅(qū)遣的典故范圍不太會(huì)超出今日尚存的典籍,用典精嚴(yán)度又更高,而且因語涉時(shí)禁,他和同儕不得不多用典故,其往來酬答,每有可互證處,這些都可以降低錯(cuò)解典故的風(fēng)險(xiǎn)——至少理論上如此。

在我看來,在明清易代之際史料闕如或記載不明的情況下,想重構(gòu)這一時(shí)期錢柳諸人的反清復(fù)明活動(dòng),并藉此鉤沉明清易代之際的政治生態(tài)和士大夫心態(tài),《柳如是別傳》的研究方案設(shè)計(jì),已經(jīng)近乎完美了。這個(gè)研究方案最大限度地利用了中國(guó)古典詩(shī)歌的特點(diǎn),任何一種其他文明的任何一種文本類型,恐怕都不能適用。但是,結(jié)合了兩種文史結(jié)合的文史結(jié)合,也無可避免地結(jié)合了兩種文史結(jié)合的全部缺陷,蓋論世已是推測(cè),破解典故是推測(cè)上的推測(cè),《別傳》如空中樓閣,處處縹緲,時(shí)見傾危。就拿《題畫》來說,此詩(shī)收于錢謙益《長(zhǎng)干塔光詩(shī)集》,是集詩(shī)作都作于順治十三年到十四年之間,根本還沒到鄭成功用魏白衣謀北伐的時(shí)節(jié)。以近乎完美之設(shè)計(jì),乃得無法盡信之結(jié)論,誠(chéng)可見這種登峰造極的文史結(jié)合,性價(jià)比實(shí)在是太低,如果讓詩(shī)學(xué)素養(yǎng)不及陳寅恪先生的研究者來操作,性價(jià)比會(huì)更低。《別傳》之不聞嗣響,我想這是根本原因。

還要結(jié)合嗎

錢鍾書是從本質(zhì)上反對(duì)文學(xué)和歷史發(fā)生關(guān)聯(lián)的人,他在很多文章中反復(fù)表達(dá)過這種反感,對(duì)史學(xué)家們各種形式的文史結(jié)合,無論《元白詩(shī)箋證稿》《柳如是別傳》還是僅做匯編都沒怎么操刀結(jié)合的《清詩(shī)紀(jì)事初編》,他都評(píng)價(jià)甚低。同時(shí),錢氏論詩(shī)也不主知人論世法,比起就內(nèi)容發(fā)覆幽隱,他更關(guān)注的還是創(chuàng)作技術(shù)問題。錢鍾書的研究取徑,確是文學(xué)研究者的當(dāng)行本色;但不管怎么說,交叉研究和學(xué)科分化一樣,也是學(xué)術(shù)自然生長(zhǎng)演化出的趨勢(shì),存在有存在的道理。至少應(yīng)該承認(rèn),具體的歷史信息考證對(duì)文史兩個(gè)學(xué)科都有價(jià)值,這包括詩(shī)文中出現(xiàn)的人物、地理、職官、名物等等,也包括與文學(xué)生成相關(guān)的社會(huì)生態(tài),比如選舉制度、文化風(fēng)氣之類。其次,文學(xué)作品也是精神史的重要史料。文學(xué)與精神史的關(guān)系也是個(gè)老舊舶來議題,只就中國(guó)的情況而言,由于傳統(tǒng)史籍的主題的局限,詩(shī)文對(duì)精神史研究的價(jià)值特別突出,這一點(diǎn)繆鉞先生早就指出過(繆鉞《治學(xué)補(bǔ)談》)。《柳如是別傳》有精神史的成分,但還是被研究者強(qiáng)烈的政治史意圖淹沒了,可以說迄今為止在這個(gè)方向上,文史結(jié)合的余義尚多。

錢鍾書在《讀伊索寓言》里有段很尖刻的話說,蝙蝠碰見鳥就充作鳥,碰見獸就充作獸,人之聰明在于他會(huì)把蝙蝠的方法反過來施用,在鳥類里充獸,在獸類里充鳥,向武人賣弄風(fēng)雅,向文人裝作英雄。交叉地帶更不可忽視方法論和學(xué)術(shù)史的檢討,原因就在于此。返回光明網(wǎng)首頁(yè)