吳組緗:不倦的爬山人

作者與恩師吳組緗(左)

吳組緗

二十世紀(jì)著名作家、古典文學(xué)研究家。與林庚、李長之、季羨林并稱“清華四劍客”。曾任清華大學(xué)教授和中文系主任、北京大學(xué)教授,中國文聯(lián)與中國作協(xié)理事,中國作協(xié)書記處書記、北京文聯(lián)副主席,《紅樓夢(mèng)》研究會(huì)會(huì)長。代表作《一千八百擔(dān)》、《鴨嘴澇》 、《天下太平》、《樊家鋪》等。

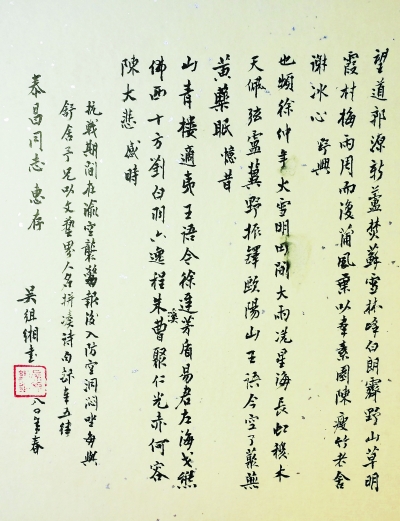

圖為祖緗師贈(zèng)送我的墨寶

著名學(xué)者、文學(xué)家吳組緗先生離開我們24年了,今年4月5日又是他誕辰110周年紀(jì)念日,我特別想念我的這位北大恩師。

■恩師家的“小客人”

那是1994年元旦過后不久的一天,我正在京西賓館參加一個(gè)會(huì)議,孩子打電話告訴我,吳組緗爺爺家里來電話,說吳爺爺快不行了,很想見我一面。

1月8日上午,組緗老師臨終前三天,我買了束鮮花,匆匆趕到北京醫(yī)學(xué)院第三附屬醫(yī)院。我闖進(jìn)貴賓病房,他安詳?shù)靥稍诓〈采稀K拇笈畠壶F生姐的先生叫醒他,大聲說:泰昌來了。他微微地睜開眼,緩緩地抓著我的手。一個(gè)多小時(shí),想說什么又沒說什么。他臥床時(shí)間不短,長了不少褥瘡。我和他女婿給他翻身擦洗后,他又昏睡了。

1955年我來北京大學(xué)中文系上學(xué),在授業(yè)的老師中我愛聽他的課,交往也感到最親近。他講授明清小說,開設(shè)《紅樓夢(mèng)》講座,觀點(diǎn)之深刻獨(dú)創(chuàng),對(duì)情節(jié)人物剖析之入微,贏得了學(xué)生的普遍贊譽(yù)。他曾任中國作家協(xié)會(huì)理事、書記處書記、顧問,《人民文學(xué)》編委,北京市文聯(lián)副主席、顧問。中國作協(xié)兩次邀請(qǐng)他來講《紅樓夢(mèng)》,一次是給機(jī)關(guān)干部講,另一次是給文學(xué)講習(xí)所(現(xiàn)魯迅文學(xué)院)的學(xué)員講,反響極好。也許是一種家鄉(xiāng)情結(jié),我很早就成了他家的“小客人”。他使我染上愛喝安徽綠茶的習(xí)慣,師母沈淑園讓我品嘗了諸如臭鱖魚、紅燒肉一類的真正徽菜。

1958年,我已是大學(xué)三年級(jí)的學(xué)生了。學(xué)校規(guī)定要寫學(xué)年論文,我拿不準(zhǔn)寫什么,去請(qǐng)教他。他平日常談起艾蕪的小說,對(duì)其描寫的嚴(yán)謹(jǐn)和情調(diào)的浪漫很是稱贊。也許受他的影響,我從圖書館里陸續(xù)借了艾蕪數(shù)量不算少的小說集,看了一本,還一本,還一本,再借一本……那時(shí)很窮,買不起書。有次逛西單舊書店,見到艾蕪的一本初版《文學(xué)手冊(cè)》,摸摸口袋里還有幾角,花兩角買下了。晚上回校,急沖沖地去組緗師家,他吃完晚飯,正坐在書房藤椅上悠然地抽煙喝茶。我將剛到手的這本薄薄的書遞給他看,他笑了笑,領(lǐng)我進(jìn)書房,在一排書櫥里陳列著好幾本艾蕪的集子,“你愛看,以后就從我這里拿吧!”雖然他很大方,我卻只從他那里借過一部,那就是艾蕪深入生活在鞍鋼時(shí)寫的長篇小說《百煉成鋼》的排版校稿。組緗師是20世紀(jì)30年代名小說家,與艾蕪、沙汀都是老友。當(dāng)我向他征求我寫學(xué)年論文的意見時(shí),他說,你就寫艾蕪這部長篇新作吧,我輔導(dǎo)你。他說艾蕪去鞍鋼生活了一年多,能這么快寫出這部反映新生活的長篇,很不容易,希望我仔細(xì)研究《百煉成鋼》的成功和不足。我用三個(gè)多月的課余時(shí)間,寫了一篇15000多字的評(píng)論,習(xí)作的稚嫩是可以想見的,組緗師的精心修改使這篇習(xí)作立論大體站得住,文辭表述也拿得出手。他批寫的幾句鼓勵(lì)的話我忘了,但他說我是在用心讀、用心寫,我挺高興。當(dāng)年很老實(shí),想不到投寄刊物發(fā)表,工工整整地抄寫一遍,交給中文系,將組緗師修改的原稿保留了下來。下放到湖北“五七”干校鍛煉時(shí),我僅有的家當(dāng)是母親送我上大學(xué)時(shí)給我的一個(gè)布面硬紙殼的破箱子,被機(jī)關(guān)集中堆放在詩人李季的屋里。幾年后我從干校回到北京,才知道這間公共倉庫數(shù)次被盜,我的破箱子自然難逃厄運(yùn),其中最使我傷心的就是,經(jīng)過組緗師親筆修改的關(guān)于艾蕪《百煉成鋼》評(píng)論的原稿和大學(xué)畢業(yè)論文、研究生畢業(yè)論文原稿的丟失。

1964年我研究生畢業(yè)時(shí),組緗師也是主考我的畢業(yè)論文和口試的老師之一。我工作后,他對(duì)我的約稿極力支持,有求必應(yīng),對(duì)我個(gè)人也不時(shí)提醒、指點(diǎn),說:“做任何事情,都要認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)。”

我特別愛聽在課堂上聽不到的那些他的閑話趣語。他常談起他對(duì)山的特殊記憶。他老家是涇縣,他說:我小時(shí)候就不知道有平原。山的一邊是山,山的另一邊還是山。那時(shí)有個(gè)愿望,想爬到山頭看看另一邊是怎樣的。有一次跟姐姐、嫂嫂跑到山上去采果子,跑到山頭處,一看,哈!還是山!那時(shí)根本不知道有平原,我以為世界就是山。1928年,剛滿20歲,他從家鄉(xiāng)的山,攀登到另一座山——文學(xué)之山,他以優(yōu)異成績,考入清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)系,次年轉(zhuǎn)入中文系,本科畢業(yè)后進(jìn)入研究院。

組緗老師自幼愛讀書,少年時(shí)就勤于寫作,大膽投稿。上大學(xué)后,他泉涌般地發(fā)表小說、散文,很快引起文壇重視。茅盾著文稱贊他作品的精致,譽(yù)他為“是一位前途無量的大作家”、“這位作者真是一支生力軍”。他的短篇小說《一千八百擔(dān)》,長篇小說《鴨嘴澇》(后經(jīng)老舍建議改名《山洪》)等作品早已載入中國現(xiàn)代文學(xué)史。

■偏愛質(zhì)樸自然的文風(fēng)

在創(chuàng)作中,長期在大學(xué)的講授中,他對(duì)文學(xué)有自己執(zhí)著的主張。他認(rèn)為,搞創(chuàng)作起碼要有兩個(gè)要素:第一是作家要有真情實(shí)感,第二是作家對(duì)客觀的現(xiàn)實(shí)情況,有實(shí)實(shí)在在的感受,對(duì)生活用正確的思想加以認(rèn)識(shí)和提煉,作家積累了生動(dòng)豐富的生活,不等于就能寫出好作品,作品是需要通過技巧和文學(xué)語言來表現(xiàn)完成的。在藝術(shù)的追求上,他偏愛質(zhì)樸、自然的風(fēng)格。1987年,他為我的散文集《夢(mèng)的記憶》作序,他在文中說:“我喜歡這樣的散文,我心目中泰昌的散文,正是這一路的散文。它們的特色,是隨隨便便的、毫不作態(tài)的稱心而道,注重日常生活和人情事理的描述,讀來非常真切、明白,又非常自然而有意味。正如一碗淡淡的清湯,上面浮著幾粒碧綠的蔥花和透明的油珠,喝著,滿口爽快,覺得很有味道。”但組緗師也多次說,在藝術(shù)欣賞上,每個(gè)人對(duì)某種風(fēng)格的喜愛和偏愛,不可能也沒有必要要求一致。

經(jīng)過十年浩劫磨難之后,20世紀(jì)80年代前后,他精神振奮,寫作興致驟濃。他在給我的一封信中說:“我想做的事:把幾門講過的課的講稿整理出來:宋元明清文學(xué)史、中國古代小說論要、《紅樓夢(mèng)》及其他幾部長篇小說評(píng)論、現(xiàn)代作品選評(píng)、魯迅小說研究。這是一方面。另一方面,想多寫些回憶的文章,其中包括散文及小說形式。”他盡力地在做,有些已經(jīng)完成。

■帶著兩大遺憾離去

上個(gè)世紀(jì)八十年代后期起,祖緗師疾病不斷纏繞他,他的老友季羨林在《悼組緗》文中說:“最近幾年來,他曾幾次進(jìn)出醫(yī)院。有時(shí)候十分危險(xiǎn)。然而他都逢兇化吉,走出了醫(yī)院。我又能在池塘邊上看到一個(gè)戴兒童遮陽帽的老人,坐在木頭椅子上,欣賞湖光樹影。他前不久又進(jìn)了醫(yī)院。我仍然做著同樣的夢(mèng),希望他能再一次化險(xiǎn)為夷,等到春暖花開時(shí),再一次坐在木椅子上,為朗潤園增添一景。然而,這一次我的希望落了空。組緗離開了我們走了,永遠(yuǎn)永遠(yuǎn)地走了。”

組緗師有些心愿未能實(shí)現(xiàn),留下了事業(yè)上多項(xiàng)遺憾。我確切知道的至少有兩個(gè)項(xiàng)目,是他最掛在心頭上的,其一是撰寫回憶馮玉祥先生的文章。吳組緗老師1935年后曾任皖籍著名將軍馮玉祥的國文教師,抗日戰(zhàn)爭時(shí)期又兼任秘書,與馮朝夕相處,無話不談,對(duì)馮的思想性格、為人處世態(tài)度了解剔透全面。這篇長文沒能寫出,是非常非常遺憾的。他最后想完成《〈紅樓夢(mèng)〉批注》。1949年9月,他任清華大學(xué)中文系教授和系主任。1952年院校調(diào)整后,來北大中文系任教授,文學(xué)創(chuàng)作還在抽空進(jìn)行,但主要精力放在對(duì)宋元明清文學(xué)史的教學(xué)和研究上。特別在對(duì)中國古典小說的教學(xué)和研究上,成就卓著。他在《紅樓夢(mèng)》的研究教授上成就影響尤為突出。他的《論賈寶玉典型形象》,被公認(rèn)為是一篇高水平的學(xué)術(shù)論文。他的《〈紅樓夢(mèng)〉批注》未能完成,是無法彌補(bǔ)的一大憾事。

吳組緗是現(xiàn)代作家、著名學(xué)者和教育家,北京大學(xué)中文系資深教授,他一生多方面取得的成就,是他一生不倦爬山的辛勞成果。他晚年多次對(duì)我說,具體的山,再高,只要有毅力最終能攀登到頂峰,而事業(yè)之山,對(duì)于任何一個(gè)人來說,只是一個(gè)爬山者。