《山本》

《山本》 賈平凹 著 作家出版社2018年03月出版

ISBN: 978-7-5063-9937-1 定價(jià):59.00元

★一個(gè)發(fā)生在亂世時(shí)期的互為知己般的絕美愛情;

★一部寫盡人間苦痛和欲望的啟示錄;

講述20世紀(jì)二三十年代,秦嶺大山里一個(gè)叫渦鎮(zhèn)的地方,在軍閥混戰(zhàn)、“城頭變幻大王旗”的亂世里,其頑強(qiáng)自保卻最終毀滅的命運(yùn)。

小說從女主人公陸菊人和她家一塊被“趕龍脈”的風(fēng)水先生相為“能出官人”的風(fēng)水寶地寫起,陸菊人帶著這三分地做嫁妝嫁到渦鎮(zhèn),指望它帶給自己好運(yùn),但陰差陽錯(cuò)這塊地卻被公公送給了家庭遭遇橫禍的井宗秀用作安葬父親的墳地。陸菊人絕望之余發(fā)現(xiàn)井宗秀竟是個(gè)既知恩圖報(bào)又聰慧俊逸的青年,便把初始的美好期望都寄托在了井宗秀身上。井宗秀竟也不負(fù)所望真的成了渦鎮(zhèn)保護(hù)神一樣的統(tǒng)領(lǐng),渦鎮(zhèn)一時(shí)繁榮昌盛令八方羨慕。

然而渦鎮(zhèn)畢竟不是世外桃源,外面有土匪山賊,有鬧紅的秦嶺游擊隊(duì),有政府的軍隊(duì)和保安隊(duì)。亂世里處處以暴制暴,人如草芥,渦鎮(zhèn)看似固若金湯,而終于不保……

小說與眾不同的賈氏特點(diǎn)在其亦莊亦諧上,大的時(shí)代風(fēng)云下,人之命運(yùn)的不能自主,暴力沖突的血腥殘酷……而風(fēng)暴間歇,女人對(duì)美的追求,動(dòng)物生靈對(duì)吉兇禍福的先知和警示,又令人莞爾。

《山本》氣韻飽滿,對(duì)于秦嶺山水草木、溝岔村寨的勾畫,對(duì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)物習(xí)俗的描寫,清晰而生動(dòng)。小說人物眾多,群像各有面目。正面描寫游擊隊(duì)、政府軍、預(yù)備旅、保安隊(duì)、土匪、山賊之間一場(chǎng)場(chǎng)錯(cuò)綜復(fù)雜的武裝沖突,有情節(jié)有細(xì)節(jié),有聲有色,充分揭示了其間你死我活的血腥殘酷。

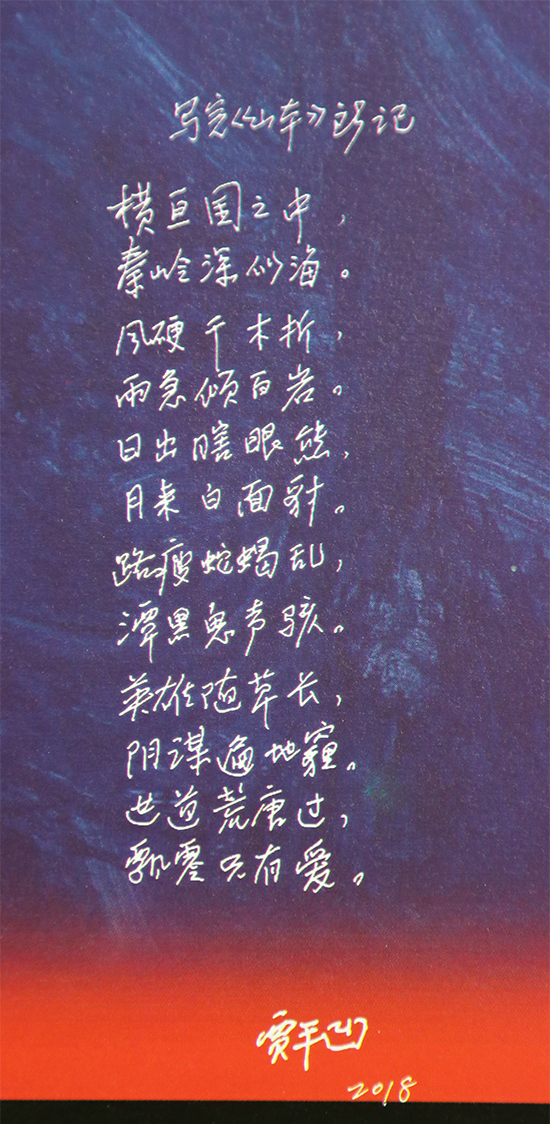

“巨大的災(zāi)難,一場(chǎng)荒唐,秦嶺什么也沒改變,依然山高水長,蒼蒼莽莽,沒改變的還有情感,無論在山頭或河畔,即便是在石頭縫里和牛糞堆上,愛的花朵仍然在開,不禁慨嘆萬千。”

——賈平凹

山本

陸菊人怎么能想得到啊,十三年前,就是她帶來的那三分胭脂地,竟然使渦鎮(zhèn)的世事全變了。

陸菊人是紙坊溝的,離渦鎮(zhèn)八里地,溝里有座九天玄女廟,也有三家安著水輪的造紙作坊,陸家只長年給這些造紙坊里割送毛竹。陸菊人八歲時(shí),娘割毛竹被葫蘆豹蜂蜇死,爹到鎮(zhèn)上楊記壽材鋪賒了一副棺,四年了仍還不起錢,楊掌柜提出讓陸菊人來當(dāng)童養(yǎng)媳吧,爹同意了,并說好等陸菊人十二歲的生日就送去。陸菊人去鎮(zhèn)上看過社火,知道有個(gè)楊記壽材鋪,門口老放著一口漆黑發(fā)亮的棺,還作想,人死了就是沒壽了,怎么還把棺叫壽材呢?也見過了楊家的兒子,只有七八歲呀,兩筒子鼻涕,和一幫子伙伴在土堆上玩兒“占山頭”,他總是上不了土堆,一上去就被趕下來,繞著土堆跑,還在喊:拿繩子系我呀,否則我要飛了!陸菊人不愿意去做童養(yǎng)媳,嫌爹心硬,爹說:渦鎮(zhèn)上有好日子!再說,紙坊溝離鎮(zhèn)子近,我想你了會(huì)去看你,你想爹和弟弟了也能回來。陸菊人虎了眼要和爹嚷,但她到底沒有嚷,到九天玄女廟里磕了頭,說:我去了就再不回來!話剛說完,廟梁上掉下來一條蛇。她拿了樹枝子打蛇,蛇身上一坨大疙瘩跑不動(dòng),就往出吐,吐出來了一只蛤什蟆。蛤什蟆還活著,陸菊人就把蛤什蟆放生到樹林子里去了。

這事陸菊人沒給爹說,從此也沒給過爹笑臉。平日里去地里鋤草,或到溝溪里洗衣裳,常常發(fā)呆,看紙坊溝兩邊的亂峰直起直立像插著刀戈,就覺得充滿了殺氣;聽啄木鳥敲樹的聲音并不認(rèn)為好聽,而只感到樹是在疼。反倒盼著十二歲生日快來。

一天傍晚,她坐在坡上的栲樹下,望見九天玄女廟后邊的山頭都向西傾斜,上邊布滿了無數(shù)條路,好像是繩索捆綁了山頭往前走,那云就燒紅了,后來又褪去,天暗下來,星星便出來了。陸菊人喜歡看星星,她看著星星,星星就有光芒射下來,她就想:星星也長了根的,和這栲樹一樣嗎?星星的根是長了光明,而栲樹的根卻長到黑暗里去了。露水開始潮濕了她的褲腿,要站起來回去的時(shí)候,看見兩個(gè)趕龍脈的人站在崖灣下,那里是她家的一塊兒地,種著蘿卜。她聽見趕龍脈的一個(gè)說:啊這地方好,能出個(gè)官人的。一個(gè)說:這得試試,明早寅時(shí),看能不能潮上氣泡。就把一個(gè)竹筒插在地里,卻又拔出了兩個(gè)蘿卜。陸菊人沒有阻止那人拔蘿卜,看著他們扭了葉子,搓了泥,啃了皮,咬著走了,就也悄然回了家。第二天四更,她是先去蘿卜地,果然見竹筒上有個(gè)雞蛋大的氣泡,手一摸,氣泡掉下地沒了。后來,趕龍脈的人來,她藏在樹后,瞧著他們?cè)诳粗裢采嫌袥]有氣泡,說了句:應(yīng)該是真穴啊,咋是假的?垂頭喪氣地離開。陸菊人知道了這事,心系一處,守口如瓶,沒有給任何人言傳。十二歲生日一過,爹要送她去楊家,她說:爹,我不是你親生的?爹說:你別怨爹,高高興興地去呵。你給爹當(dāng)了一回女兒,爹沒啥陪你呀。就流著淚煮了一盆雞蛋,剝一顆讓陸菊人吃了,再剝一顆讓陸菊人吃了,還要再剝。陸菊人這時(shí)忽然想開了,自己給爹當(dāng)了一回女兒,現(xiàn)在再去給楊家的兒子當(dāng)一回媳婦,這父女、夫妻原來都是一種搭配么,就像一張紙,貼在窗上了是窗紙,糊在墻上了是墻紙。她不吃雞蛋了,給爹剝出一顆,還給爹擦眼淚,說:我不要你陪金陪銀,你給我塊地吧,就咱種蘿卜的那三分地。爹看著陸菊人,陸菊人的鼻梁上有三四顆白麻子,爹說:這行,算是給你個(gè)胭脂地。

陸菊人坐著爹牽的毛驢就去渦鎮(zhèn),家里的那只小貓過來嗚嗚地叫。貓是個(gè)黑貓,身子的二分之一都是腦袋,腦袋的二分之一又都是眼睛。陸菊人說:你想跟我呀?貓嗖地跳上來,坐在陸菊人的懷里。爹說:去吧,鎮(zhèn)上有糧,老鼠多。那天是大霧,人和驢出了紙坊溝口,回頭就不見了路,而渦鎮(zhèn),河灘里的白鷺全然起飛,竟都棲落在那棵皂角樹上。

渦鎮(zhèn)之所以叫渦鎮(zhèn),是黑河從西北下來,白河從東北下來,兩河在鎮(zhèn)子南頭外交匯了,那段褐色的巖岸下就有了一個(gè)渦潭。渦潭平常看上去平平靜靜,水波不興,一半的黑河水濁著,一半的白河水清著,但如果丟個(gè)東西下去,渦潭就動(dòng)起來,先還是像太極圖中的雙魚狀,接著如磨盤在推動(dòng),旋轉(zhuǎn)得越來越急,呼呼地響,能把什么都吸進(jìn)去翻騰攪拌似的。據(jù)說潭底下有個(gè)洞,洞穿山過川,在這里倒一背簍麥糠,麥糠從一百二十里外的銀花河里能漂出來。

秦嶺里的鎮(zhèn)子很多,但最大的也就是渦鎮(zhèn),三萬多人居住,不算那些巷道,僅貫道的街橫著一條,縱著三條,分布著菜市、柴草市、牲口市、糧食市,還有城隍廟和地藏菩薩廟。當(dāng)然這些廟格局都小,地藏菩薩廟也就一個(gè)大殿幾間廂房,因廟里有一棵古柏和三塊巨石,鎮(zhèn)上人習(xí)慣叫130廟。所有的街巷全有貨棧商鋪,木板門面刷成黑顏色,和這種黑相配的是街巷里的樹,樹皮也是黑的,在樹枝與屋檐中間多有篩子大的網(wǎng),網(wǎng)上總爬著蜘蛛,背上都是人面的花紋,偶爾樹枝上站了貓頭鷹,夜里啼叫,白天里一動(dòng)不動(dòng),臉也是人的臉。那棵老皂角樹就長在中街十字路口,它最高大。站在白河黑河岸往鎮(zhèn)子方向一看,首先就看見了。它一身上下都長了硬刺,沒人能爬上去,上邊的皂莢也沒有人敢摘,到冬季了還密密麻麻掛著,凡是德行好的人經(jīng)過,才可能自動(dòng)掉下一個(gè)兩個(gè)。于是,所有人走過樹下了,都抬頭往上看,希望皂莢掉下來。鎮(zhèn)子雖然三面環(huán)水,能出入的只有北面虎山下的一條路,但鎮(zhèn)子有城墻,有四個(gè)城門。北城門上有城門樓,下邊的門洞很大,旁邊的小屋住著老魏頭,脊背上長了個(gè)大疙瘩,好像老是背了個(gè)布袋,他經(jīng)管城門,門扇上貼了“天亮開門,天黑關(guān)門”的告示;也負(fù)責(zé)敲更,夜里在城墻上就能分辨出城壕外的河灘上坐著的是一條狗還是狼,也能聽出誰家的小二在哭還是河里的大鯢在叫。東門和西門也有城門樓卻沒有門洞,因?yàn)槌情T樓外就是河,巖岸齊棱棱的很高,鶴呀雁呀鸛呀還有斑鳩成年在城門樓上拉稀,白花花的像涂了石灰漿。南邊的城門樓城門洞早前塌了,大豁口外長了一排砍頭柳。這種柳每年冬天都要把頭齊茬砍去,春來再發(fā)新枝,不砍頭它就死了。透過砍頭柳,能看見褐巖岸下的渦潭,再往左幾百丈遠(yuǎn),石頭上拴著一條船。船公姓阮,頭上生瘡就老是戴頂草帽,平日就坐在船上,等候著人坐滿了,順河去十五里外的龍馬關(guān),再三十里到平川縣城。第二天,船被纖工逆流拉了回來,載著煙草、布匹、瓷器、紅糖、香料和應(yīng)有盡有的日雜用品。鎮(zhèn)子里的豬都圈養(yǎng),雞狗卻隨便走,豬狗是黑的,雞也是烏雞,烏到骨頭里都是黑。天空中常有從虎山飛來的鷹,那些鷹盤旋著像是一條一條的棍,它們一來,烏雞就要鉆進(jìn)拴在住戶門前的高腳牲口身下。那么多的高腳牲口大半是驢,沒有馬,驢配馬種要去黑河岸的東王莊,可驢馬交配了生下的是騾子,騾子也就不少。而楊家的住屋在東背街的三岔巷口,門前有一棵桂樹。楊記壽材鋪卻在中街上,門口長著棵癢癢樹。壽材鋪里出賣材質(zhì)不一的棺,柏木料有八大塊的,有十二、十六塊的,也有雜木料,比如橡木、桐木和槐木。楊掌柜遲早都在鋪里,一邊和進(jìn)來的人做壽材生意,一邊還用蘆眉子編著金山銀山的紙?jiān)驔]事了,就蹴在癢癢樹下往街上看。他不能對(duì)街上人說:你來呀,你來呀!街上人家里沒喪葬是不肯到鋪?zhàn)永飦淼模瑐髡f那門口常有鬼,尤其下雨的黃昏天,鬼會(huì)站在鋪?zhàn)拥奈蓍芟乱婚L行。楊掌柜自己便用指甲撓癢癢樹,碗粗的樹,在根部一撓,樹全身酥酥地顫抖,以此能讓人稀罕了過來。

陸菊人在楊家了十年,人出落得豐乳肥臀,屋院門外的桂樹也高過了門樓,冬天不落葉,八月里花開了,全鎮(zhèn)子都能聞見香氣。陸菊人是一大早開了門就掃落在地上的一層花瓣,那是褐色的、黃色的,金燦燦地閃著光亮,她會(huì)小心翼翼地把花瓣裝進(jìn)一個(gè)小布袋,凡是誰路經(jīng)門前了,聞見了氣味,一扭頭,看見了她就在門道里,說:你家這么好的桂樹!她就送一個(gè)小布袋,說:桂樹是我家的,大家聞見了,也就是大家的。于是有更多的人特意要來走過,接受了小布袋,而眼睛還盯著陸菊人,贊嘆著她越長越好看了。無論受到怎樣的夸獎(jiǎng),陸菊人都安安靜靜,在家里忙家務(wù),也到壽材鋪幫公公料理生意,還要每年清明去紙坊溝的三分胭脂地里種麻,收獲了把麻稈漚在河邊再剝了麻絲擰成繩子給一家人納鞋底。她沒有想著到了楊家要改變楊家的日子,就像黑河白河從秦嶺深山里擇川道流下來一樣,流過了,清洗著,滋養(yǎng)著,該改變的都改變了和正改變著。到了楊掌柜的兒子楊鐘十二歲,割了禮,該是圓房的年紀(jì),楊掌柜的老婆竟害病死了,紅事和白事不能撞著,挨過了三年到頭,渦鎮(zhèn)的形勢(shì)便越發(fā)不好了,許多商號(hào)貨棧都關(guān)了門,而富裕人家紛紛在虎山的崖壁上開鑿起石窟。楊家原準(zhǔn)備張燈結(jié)彩,辦幾十桌酒席,結(jié)果布置完一間廈屋,炕上鋪好新被新褥,中午只請(qǐng)了130廟的寬展師父和安仁堂的陳先生來證個(gè)婚。寬展師父是個(gè)尼姑,又是啞巴,總是微笑著,在手里揉搓一串野桃核,當(dāng)楊鐘和陸菊人在娘的牌位前上香祭酒、三磕六拜時(shí),卻從懷里掏出個(gè)竹管來吹奏。頃刻間像是風(fēng)過密林,空靈恬靜,一種恍若隔世的憂郁籠罩在心上,彌漫在屋院。楊鐘說:這是笛還是簫?陳先生眼睛看不見,仰起臉來仁珠全是白的。陳先生說:這是尺八。楊鐘說:尺八?是管長一尺八嗎?我量量。陸菊人趕緊拿手掐他,楊鐘跪著不再多嘴。尺八聲突然驚悚起來,讓人聽得撕心裂肺,能感覺到自己的臉都有了些猙獰。陳先生說:哦,師父吹奏的是《虛鐸》。寬展師父就收了聲,又安靜地坐在那里,揉搓野桃核,微笑著。陳先生也從懷里掏出個(gè)布包來,打開了,里邊是一顆麥、一顆米,還有一頁用蝴蝶蘸墨拓出的印紙,一頁用蜻蜓蘸墨拓出的印紙,把麥顆和蝴蝶印紙給了楊鐘,把米顆和蜻蜓印紙給了陸菊人,說:水火既濟(jì),陰陽相契,育物親人,參天贊地。然后大家就開始吃餃子。這一頓的餃子包得多,還剩下了一篩子底。

到了晚上,楊鐘和陸菊人坐上了廈屋的炕上,兩人拿出麥顆米顆和兩張印紙看,楊鐘說:陳先生是郎中,他拿這些東西讓咱化了灰喝啥意思?陸菊人看了半天,說:給你的是女的,給我的是男的。楊鐘說:你咋知道的?陸菊人就臉紅,說:你看么,你對(duì)著看么。這一夜隔壁人家的驢一直叫喚,楊掌柜在上房里沒有睡,他防備著老鼠,就守著放餃子的篩子直到了天亮。

那年月,連續(xù)干旱著即是兇歲,地里的五谷都不好好長,卻出了許多豪杰強(qiáng)人。這些人凡一坐大,有了幾萬十幾萬的武裝,便割據(jù)一方,他們今日聯(lián)合,明日分裂,旗號(hào)不斷變換,整年都在廝殺。成了氣候的就是軍閥,沒成氣候的還仍做土匪,土匪也朝思暮想著能風(fēng)起云涌,便有了出沒在秦嶺東一帶的逛山和出沒在秦嶺西一帶的刀客。

開鑿石窟首先是阮家起的頭。船公的獨(dú)子天保和井家的大兒宗丞在縣城里讀中學(xué),天保回來說縣城那邊的富戶都在山崖上有石窟,一俟兵匪來,躲進(jìn)石窟就萬無一失,他家便在虎山東崖上開鑿了個(gè)三間室的。阮家一開鑿,鹽行的吳家、茶行的岳家,接著是李家、樊家、竇家都在開鑿,平日里這些人家把財(cái)富藏著掖著,還哭窮,這一開鑿便暴露了殷實(shí)。于是一段時(shí)間里,街巷里人與人見了面,常詢問著:你家還沒開鑿嗎?有好臉面的,說:開鑿呀,我心尋思是鑿一間室的呢,還是三間五間室的?有的卻見不得說石窟,一說石窟就來氣:誰搶我呀?娘的個(gè)×,我還想搶他哩!問話的人說:你咋這躁呀?那人說:我窮我能不躁?!娘的個(gè)×!問話的人也就躁了:你窮還有理啦?像你這號(hào)人該窮,死了都是窮鬼!雙方吵起來,聲音一個(gè)比一個(gè)大,后來就動(dòng)了手。動(dòng)手不在于挨了幾下,要的是氣勢(shì)上壓倒對(duì)方,提褲子,挽袖子,吹胡子瞪眼,再是配上抄家伙的動(dòng)作。旁邊的人趕忙來拉開,那人還在吼:娘的個(gè)×!有能耐你不要走么!話畢,自己倒先走了。

虎山的東崖有幾十丈高,直棱棱的像是刀劈的,上面只長苔蘚和稀稀的幾叢斛草。石窟開鑿在那里了,人從崖頂是難以下來,從崖根黃羊也爬不上來,即便拿手槍打吧,子彈不會(huì)拐彎,再好的槍法只能射在窟口,濺些火花,或許住到石窟里的人還要羞辱你,在荷葉里拉了屎,提了四個(gè)角甩下來。但出入石窟就艱難了,得拿兩塊木板,先把一塊搭在沿壁鑿出的石窩里嵌著的木橛上,走過去了,再把另一塊木板搭到前邊的木橛子上,又抽掉后邊的木板再搭到前邊去,如此來回抽木板搭木板,云霧就在身邊,手能去抓,怎么也抓不住。楊鐘很喜歡到別人家的石窟里去看,他手腳利索,可以在木板上小跑,嚷嚷著鳥飛過了,空中怎么就沒留下痕跡?窟里的人問:哎楊鐘楊鐘,你家咋還沒開鑿呢?楊鐘說:這我不管!再問:你家的事是你爹管還是你媳婦管?楊鐘不回答,在木板上還做了個(gè)倒立,肚子亮出來,上邊長著一層毛。

楊掌柜是和陸菊人商量過開鑿呀還是不開鑿,但一直拿不定主意,一是家里并沒有多少積蓄,二是還想著真能有兵匪到鎮(zhèn)子里來嗎?就是來了偏偏就傷害了自家?陸菊人也問貓,那只貓已經(jīng)很老了,終日都臥在門樓上的瓦槽里,睜著眼睛看屋院外來來往往的路人,看遠(yuǎn)處的城墻和站在城墻上的水鳥,貓始終沒個(gè)回應(yīng)。這么再挨過了半年,秦嶺里過馮玉祥的隊(duì)伍,又過白朗的隊(duì)伍,再就是還有了國民軍的69旅。馮玉祥的隊(duì)伍和白朗的隊(duì)伍在一百五十里外的方塌縣打了一仗,又在桑木縣的高店子打了一仗,馮玉祥的隊(duì)伍把白朗的隊(duì)伍打散到西邊一帶。沒想逛山和刀客竟聯(lián)手再打馮玉祥。后來69旅不知怎么又和逛山追殺刀客。渦鎮(zhèn)外的黑河白河岸上常過隊(duì)伍,一溜吊線地過,穿什么服裝的都有,背著漢陽造,或者大刀長矛。每每隊(duì)伍一過,老魏頭就敲鑼,鎮(zhèn)子北城門關(guān)上了,沒有兵匪進(jìn)來。但后來的一支隊(duì)伍就來拍門,門不開,幾個(gè)炸藥包子綁在一起便把門洞高樓轟垮了,抓住老魏頭說:把錢財(cái)交出來!老魏頭把鑼和鑼槌給了,當(dāng)兵的把他壓在地上剝衣服,才發(fā)現(xiàn)脊背上一個(gè)碗大的肉疙瘩,罵道:以為你藏著細(xì)軟!在肉疙瘩坨上砍了一刀。這一刀把老魏頭沒砍死,躺了三個(gè)月,天天給掛在墻上的鐘馗像禱告,竟然又活下來,只是從此,腰駝得更厲害,看人不看臉僅看腳。這支隊(duì)伍進(jìn)了鎮(zhèn),找到鎮(zhèn)公所主任,主任姓常,要求各家各戶有錢的出錢,有糧的出糧,沒錢沒糧的出驢出騾把糧草送出縣境。才照辦了,沒過幾天,又來了一支隊(duì)伍要糧錢,主任說:不是才給了嗎?誰知兩支隊(duì)伍是對(duì)頭,主任被打了三槍,死在老皂角樹下。后任的主任是鞏鐵匠的堂兄,他帶上端槍的兵上門收繳,兇神惡煞的,隊(duì)伍一走,他的小孫子就失蹤了,第三天發(fā)現(xiàn)在虎山下一棵樹上綁著,豺吃了下半身。虎山后溝里下來的豺比狼大,都是白面。沒人再敢當(dāng)主任了,渦鎮(zhèn)的人成了烏合之眾,是一群麻雀,一有風(fēng)吹草動(dòng),就轟地驚散,楊掌柜這才下了決定也得開鑿起石窟。

……