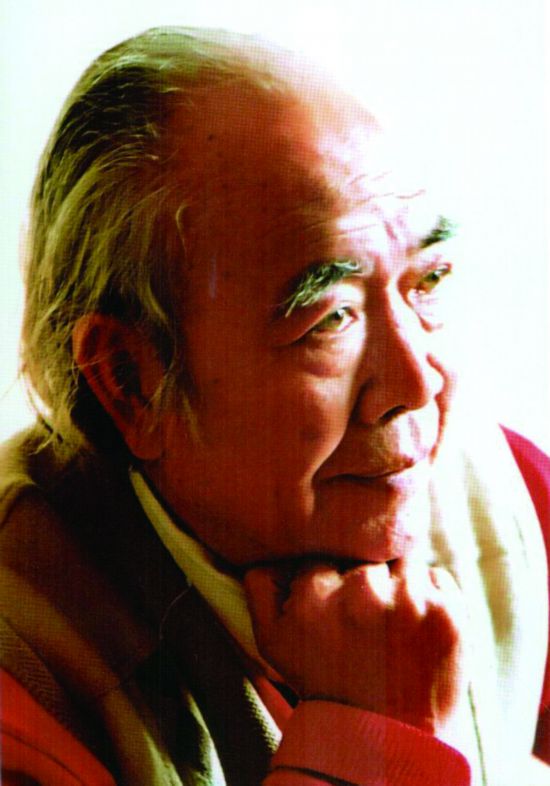

向天尋問火鳥人生 ——說從藥汀先生

很早就有說說從藥汀先生的沖動(dòng),一來是遵從習(xí)俗向老師致敬,二來也有特別的經(jīng)驗(yàn)需要鉤沉和分享。但我一直克制著,從未付諸行動(dòng)。

今天,寫老師,謝師恩,記述或懷念,已經(jīng)成了很尋常的事情。但對(duì)我來說,這并不容易,因?yàn)槌肆信e老師的經(jīng)歷、成績以及表達(dá)致敬之意以外,那里面有一種生命或理解生命的難度。一個(gè)念頭,一種情懷,以及那些用語言表達(dá)總是嫌輕飄飄的重要事物,它們的出現(xiàn)是一個(gè)很致命的時(shí)刻。在有些情況下,或許這個(gè)“致命的時(shí)刻”始終都不會(huì)到來,就隨著生命的流逝歸滅于歷史的塵埃中。我們知道這種情形是經(jīng)常存在的,對(duì)于我們親愛的、艱辛的、偉大或者渺小的人生,以及無數(shù)在我們的生命中產(chǎn)生了重要影響的人與事而言,他們或者如影隨形欲說還休,或者一閃而過難尋蹤跡。然而,存在過,發(fā)生了,就跟先前不再一樣。那些偉大的友誼與內(nèi)心的波瀾,從來不會(huì)用山呼海嘯的夸耀顯于眾生,但我們同樣知道,他們從來未曾遠(yuǎn)離我們,更永遠(yuǎn)不會(huì)消逝。如涓涓溪流,如無數(shù)蒙太奇閃回,當(dāng)麻木不仁即將攻陷你的人生時(shí),他們會(huì)突然出現(xiàn),擊打你,滋潤你,激勵(lì)你,讓你不敢稍加懈怠或者放縱。

我一直想不好如何描述從藥汀先生,最后,只能用最俗套的詞去形容,他是一個(gè)不老的傳奇。對(duì)于我,應(yīng)該不僅是對(duì)于我,對(duì)于很多了解他的人來說,從藥汀先生都是一個(gè)傳奇。作為他的學(xué)生,與他相交、相知近40年了,目睹著他從一個(gè)傳奇向著下一個(gè)傳奇進(jìn)發(fā),永不停歇。直到今天,這個(gè)傳奇已經(jīng)忽略了他曾經(jīng)追尋過的絢爛的色彩,正在將他火熱的激情凝練于收獲的沉思與書寫中。這對(duì)所有人都是一種鞭策。

大約是在1980年,時(shí)在張家口宣化的河北師院中文系,迎接了從省會(huì)石家莊調(diào)過來的從藥汀。作為大二學(xué)生的我們,立刻感受到了他與眾不同的一面。聽說他是一位詩人,與眾多一流作家都是朋友,而那些作家很多都是文學(xué)史上與課堂上被講述著的人,這讓我們有些興奮也有些激動(dòng),而他自己,也很快以自己的詩人氣質(zhì)贏得了主要是來自中文系學(xué)生的友誼。當(dāng)時(shí)河北師院中文系有一批學(xué)養(yǎng)深厚資歷不凡的先生,如治中國現(xiàn)代文學(xué)的公蘭谷先生、治明清文學(xué)和目錄學(xué)的朱澤吉先生、治《詩經(jīng)》的夏傳才先生、由中古文學(xué)轉(zhuǎn)入現(xiàn)代文學(xué)的蕭望卿先生——他是朱自清先生的研究生,1940年代出版專著《陶淵明研究》是聞一多先生做序,以及在當(dāng)時(shí)還是中青年優(yōu)秀學(xué)者的王惠云、蘇慶昌老師……這樣一批先生,既是河北師院中文系的驕傲,也是學(xué)生的幸運(yùn)。他們大都是謙遜平易而清澈的人,但要理解和體會(huì)這一點(diǎn),對(duì)于當(dāng)年的青年學(xué)生來說顯然是有難度的。在他們面前,我們的畏懼與虔敬始終大于對(duì)他們的親近感。

而藥汀先生從一開始,就打破了學(xué)生們的“畏懼”與界限。他到河北師院,擔(dān)任了中文系副主任的職務(wù)。由于當(dāng)時(shí)系里沒有系主任,他的工作范圍與強(qiáng)度可能更大一些。聽說他到河北師院前還做過更高級(jí)別的行政工作,似乎擔(dān)任過河北化工學(xué)院副院長等職務(wù),因此,是有些神秘感的。但是他的才情與坦率,在相當(dāng)程度上抵消了我們對(duì)他干練的行政能力的印象——除了在公眾場(chǎng)合發(fā)布工作、傳達(dá)文件之外,我們更多記住的是一個(gè)熱情如火、才思敏捷、激越放達(dá)的詩人。

由于1958年從南開大學(xué)中文系畢業(yè)后,藥汀先生曾經(jīng)在河北師院的前身河北北京師范學(xué)院任教過,所以他這次回到河北師院算是“回娘家”。這個(gè)時(shí)候,他已經(jīng)50多歲了。不知道是從哪天開始,也忘記了是什么緣由,總之,藥汀先生身邊很快就聚集起一批又一批的青年學(xué)生,從77級(jí)到80級(jí)都有涵蓋(1981年中文系始在石家莊招收81級(jí)學(xué)生),系別似乎也不限于中文,歷史系與政教系都有。這種集合并不固定,沒有人員和時(shí)間上的約束,一個(gè)二個(gè)、三五成群,想來就來想走就走,話題則是海闊天空,上迄國家命運(yùn)學(xué)業(yè)前程,下到家長里短戀愛風(fēng)波,頗無禁忌。我曾經(jīng)想過,也許因?yàn)樗菃紊韥硇运乃奚岵懦闪藢W(xué)生的聚會(huì)場(chǎng)所?但仔細(xì)想來,并不盡然。其時(shí),師院中文系有相當(dāng)多的老師的配偶親屬都沒有跟來宣化,不少老師都在過“單身”生活,而敢于跑去“打擾”學(xué)生始終是極少數(shù)。可見“單身”并不是重要條件,一定還有其他的決定性因素。我不敢說這是當(dāng)年全國高校中絕無僅有的事情,但可以肯定是宣化時(shí)代河北師院的一大絕無僅有的風(fēng)景。我也不敢說當(dāng)時(shí)所有的學(xué)生都喜歡藥汀先生,但可以肯定的是,凡與他有這種近距離交游的學(xué)生,都被他吸引了。

這種聚會(huì)到我們1982年畢業(yè),持續(xù)了兩年。其間,有去了一兩次就不再去的,也有像我這樣一直享受這種聚會(huì)的學(xué)生。我跟中文系幾個(gè)同屆學(xué)生,是他單身宿舍的常客,而比較經(jīng)常和深入的話題,是文學(xué)創(chuàng)作與理論創(chuàng)新方面的討論。當(dāng)年我們具體都說了什么,早就忘光了,只記得他非常信賴與欣賞我們那些不知天高地厚的“胡說八道”,大家個(gè)個(gè)慷慨激昂、豪氣干云,仿佛天下唯我獨(dú)尊舍我其誰,不知東方之既白。

能夠讓這種聚會(huì)持續(xù)而健康地存在,藥汀先生的品質(zhì)與個(gè)人魅力起到了決定性的作用。他從來不會(huì)扮演人生導(dǎo)師這個(gè)角色,就是說,他從來不是唐僧,而是一個(gè)精神行者。他的品質(zhì)和人格,讓這種聚會(huì)交游保持了平等與親切的氛圍,在與所有“到訪”學(xué)生的交流過程中,他始終都是一個(gè)平等的討論者,很多時(shí)候,他可能還是一個(gè)傾聽者。有時(shí)我們也能感到,跟系里幾位德高望重的先生相比,他在學(xué)術(shù)學(xué)養(yǎng)的某些方面是經(jīng)驗(yàn)不足的,但這又有什么關(guān)系呢?他是個(gè)朋友,他是我們的朋友,他是把我們當(dāng)朋友一樣對(duì)待的人,這些,難道還不夠嗎?他不止一次對(duì)我們表達(dá)過,他“回娘家”后與我們這幫學(xué)生的接觸交游,是他人生中特別重要和寶貴的經(jīng)歷。但那時(shí),我們對(duì)這種表述都不會(huì)太認(rèn)真。直到今天,我仍然愿意相信,這是藥汀先生對(duì)我們的寬容與鞭策。

對(duì)自己的學(xué)生,我自感不是個(gè)嚴(yán)厲苛刻的老師,我總是盡力呵護(hù)他們,不給他們出難題。但近幾年來,我也問過自己,在我50多歲的時(shí)候,我是怎樣對(duì)待自己的學(xué)生的?我跟學(xué)生成為朋友了嗎?我們能像藥汀先生那樣對(duì)待學(xué)生嗎?似乎并沒有,而且,也不能夠了。這不完全取決于我們的主觀愿望,它與個(gè)人氣質(zhì)性格有關(guān),更與歷史提供的條件直接相關(guān)。那個(gè)極為特殊而非凡的歷史氛圍,不知道要準(zhǔn)備多久才會(huì)再次出現(xiàn)。同理,一個(gè)人,被“準(zhǔn)備”成什么樣子,有時(shí)也不是他自己的主觀愿望所能決定的。在一個(gè)正確的時(shí)間地點(diǎn)遇見正確的人,是雙方的幸運(yùn),但是這太難了。無論如何,每每想到藥汀先生與他的學(xué)生們的關(guān)系,我們這些做老師的人,是會(huì)感到慚愧的。

1982年我畢業(yè)留校任教,與藥汀先生成了同事,其時(shí),他已經(jīng)卸任行政職務(wù)專事教學(xué),我們同在一個(gè)教研室——現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)教研室工作。中文系也在這一年全部搬遷到了石家莊,單身漢們各自有了自己的歸宿。然而,此后藥汀先生在河北化工學(xué)院的家再次成為我們聚會(huì)交游的場(chǎng)所,而藥汀先生的太太韓佩莊阿姨則成為我們的守護(hù)神,他們的幾個(gè)孩子也與我們成為熟識(shí)的朋友了。他們都相當(dāng)優(yōu)秀而親切。去年我到上海參加錢谷融先生的追思會(huì),華東師范大學(xué)中文系主任朱國華兄是我的老朋友,他跟我談起藥汀先生,也談起了他在南京大學(xué)讀博時(shí)的外語教師從叢女士,對(duì)她的安靜、聰敏與優(yōu)秀始終都有美好的印象——她是藥汀先生一直引以為傲的小女兒。

藥汀先生雖然是個(gè)詩人,但他的藝術(shù)創(chuàng)作井噴期是回到石家莊擔(dān)任專業(yè)課教師直至退休以后。他的詩集《深沉的眼》、詩化小說《雪域精靈》和《火鳥藍(lán)狐》都出版于那一時(shí)期。在60歲退休時(shí),他做了一個(gè)讓很多人都難以想象的決定:申請(qǐng)赴藏支教。我們都對(duì)他這個(gè)年齡能否承受西藏生活工作條件之艱苦感到擔(dān)憂,尤其擔(dān)心高原反應(yīng)。但是他義無反顧,談笑風(fēng)生如常,至今我都不知道他是如何說服并取得了家人的支持。他到西藏后,我與他還通過很多信,可惜現(xiàn)在都已經(jīng)找不到了。

說了這么多,我依然想不好如何描述藥汀先生。

他的身上,有不少看似自相矛盾同時(shí)又非常自洽的性格元素。他崇尚自由無拘無束,又特別講究做人的規(guī)矩;他對(duì)自己的儀表和著裝相當(dāng)鄭重其事,但同時(shí)他也可以在縱酒放歌闊論高談時(shí)酣暢淋漓“赤膊上陣”;就追求真理、家國情懷這個(gè)層面說,他是儒家價(jià)值觀的堅(jiān)定奉行者,修齊治平是一生所求,另一面,我猜測(cè)他在古代詩人中卻不會(huì)太喜歡杜甫,而是更多地認(rèn)同李白的狂放飄逸和脫略不羈。作為一個(gè)特別褒揚(yáng)和宣諭赤子之心、真誠、坦蕩的詩人,他偶爾也會(huì)嘲笑別人不通庶務(wù)。

其實(shí),他首先是一個(gè)追求真理有政治關(guān)切的人,他的字典里沒有茍且偷安沾沾自喜這些詞匯;他是一個(gè)像郭小川那樣的“戰(zhàn)士與詩人”類型的人,因此他的心“還像剛?cè)胛闀r(shí)那樣年輕”;他是個(gè)有強(qiáng)烈愛憎嫉惡如仇的人,從不會(huì)唯唯諾諾四平八穩(wěn),即使錯(cuò)了,也要鮮明;他是個(gè)一生都在學(xué)習(xí)勇于進(jìn)步的人;他是個(gè)希望有所建樹拒絕平庸的人,而事實(shí)上,他做到了這一切;然后,他是一個(gè)性格色彩強(qiáng)烈的人,他喜歡紅色,正如他的一首詩所宣示的,“我是火”。

最近,他歷時(shí)10年完成了解讀“離騷”“天問”“九章”近皇皇百萬言的《屈原賦辨譯》,對(duì)此我頗感驚詫,卻一點(diǎn)都不意外。驚詫于他在80歲開始動(dòng)筆,堪稱衰年變法的楷模,而對(duì)于一個(gè)毫無愧色地踐行火鳥人生的老人來說,這又有什么意外呢?

謹(jǐn)以此文致敬九十高齡的從藥汀先生和他的夫人韓佩莊老師。