曹雷:在“快快快,談什么藝術(shù)”的背景下,我用聲音追逐夢想

摘要:我不知道現(xiàn)在的年輕讀者是不是熟悉《戰(zhàn)爭與和平》這部在世界文學史上都是不可或缺的著作,我想,看看這部影片,對了解這本書,對了解托爾斯泰,對了解俄羅斯文學和了解俄羅斯,都是有幫助的。因為熟悉,所以就能入戲,甚至會覺得沒有任何的隔膜感。而對于一個演員和導(dǎo)演來說,內(nèi)外兼修,這是一個比較漫長與辛苦的過程,所有的感覺,都是需要積累積累再積累的。

徐芳:您是《茜茜公主》中不怒自威的皇太后,也是《穿Prada的女王》中霸氣外露的“女魔頭”;是《天書奇譚》中頑劣憊懶的小皇帝,也是《功夫熊貓2》中未卜先知的羊仙姑。作為譯制片時代,廣大影迷最耳熟能詳?shù)慕?jīng)典聲音之一,您以獨具魅力的嗓音,穿越過數(shù)十年的光影歲月……不過,您扮演得最多的角色是“女王”,天生一副鏗鏘有力而自帶威嚴的女中音,使您幾乎成為了“女王”配音的專業(yè)戶,從“武則天”到“伊麗莎白女王”、“慈禧太后”等,您也因此被稱之為譯制片“女王”……請問“女王”,您的聲音辨識度很高嗎?在聲音表現(xiàn)中,是您的個性重要?還是角色的個性更為重要?

曹雷:與“女王”結(jié)緣,緣于上世紀60年代配譯的一部“內(nèi)參片”《羅馬之戰(zhàn)》,我在當中配譯的是那位殺死了自己妹妹奪取王位的女王。其實,在我看來,人家說我是女王專業(yè)戶 ,我覺得沒什么女王不女王,都是不同的人。你就說武則天,當女王之前和稱帝之后肯定不一樣;竇太后是瞎子,所以這個角色說話的時候,會讓人感覺測不到與對話人的距離。沒什么太后腔、女王腔,你得研究她的歷史、她的個性、她在家庭當中的地位……你才知道,她究竟該怎么說話。聲音造型,同樣也是無法臉譜化的。

我覺得既要有配音演員的個人特色,也要體現(xiàn)角色的需要,這兩者之間并不矛盾,但一定會有挑戰(zhàn)。

以我為例來說,我在戲劇學院上學時,一年級的聲樂考試不及格。老師比我還著急,但發(fā)現(xiàn)了我的中音部較好,以此為突破,來有的放矢地進行訓練,二年級時竟獲得了各項全優(yōu)。確實狠下了功夫,方法也對頭了,把唱歌的用氣法用在朗誦上——這一把嗓子就是這么練出來的。

我也沒想到從電影制片廠和話劇舞臺上的演員,又跨到了上海譯制片廠,成為了配音演員和導(dǎo)演。譯制配音成就了我的第二次藝術(shù)生命,由于不在臺前,不會受到自身形體、年齡的限制,我發(fā)現(xiàn)自己的舞臺變得更廣闊,可以挑戰(zhàn)很多不同類型的角色,甚至還能反串扮演。

配音也是“戴著鐐銬的舞蹈”。因為受原片的限制,原片演員怎么表演,塑造的是這個形象,你必須得符合。但是你又必須跳舞,而且要跳得好看。所以事先也要排戲,琢磨怎么把握這個角色的個性,如何進入角色的心靈,再通過你的嘴,說出中國話來——這是讓我們中國人聽得懂的“中國話”。

在配音同時,我也跟著世界各國的好演員學表演。他們對語言的把握,每個人都有很大的特點。我曾經(jīng)不止一次贊賞的是梅里爾·斯特里普。我前后配過她9部片子,她每一部片,每一個角色,語言處理都有她的設(shè)想,從聲音到語言,都非常注重對角色的塑造。比方說《蘇菲的選擇》,她一開始是講波蘭話,到美國,用波蘭口音說很不流利的英文,到后來是用英語流利交談,還帶著波蘭口音。后來她演了《鐵娘子》,用撒切爾的家鄉(xiāng)口音來演這個角色。

這個被全世界影迷們稱之為“梅姨”的大明星,本是唱音樂劇出身的,聲音非常之漂亮,但她不是要展示聲音,角色應(yīng)該怎樣就怎樣。這跟配音演員其實是一樣的,聲音是屬于角色,是為了刻畫角色的內(nèi)心而存在的。你要愛心中的藝術(shù),而不是愛藝術(shù)中的自己。

在聲音塑造的角色中,往往好女人是我,壞女人又是我;中年婦女有分量的角色配得相對多了,但一群小姑娘中,那個最會撒野的一般也是我;渾小子、老妖婆等等,常常也被認為比較適合我……

幾十年來,我配音、譯導(dǎo)的影片大概有千部集之多。

那時,領(lǐng)導(dǎo)要我挑起大梁擔當譯制導(dǎo)演,當然我有顧慮,因為惡性腫瘤手術(shù)后還未過五年康復(fù)期,但經(jīng)不起領(lǐng)導(dǎo)的再三要求,最終還是兼任了譯制片導(dǎo)演。

在我的一本小書最后,有一首詩《最喜愛的時刻》,聊以表達自己的心聲:“在角色背后,我隱藏著自己。不,不需要人們認識我,只希望銀幕上的‘她’,能留存在人們的心里;不,不需要桂冠,不需要虛名,只愿一個個活生生的角色長駐人們的記憶。”

徐芳:有人說配音也要有世俗心,要合情合理,要尊重常識,這些都是聲音完成還原情境的基本條件,也許屬于聲音的物質(zhì)外殼的問題。但光有這個,還遠遠不夠。物質(zhì)外殼解決的只是俗世層面的建構(gòu)方式,但從俗世中來的,還要到靈魂里去。靈魂在哪里?就在這個人身上。聲音的后面如果不站著一個人,一個有著生動靈魂的人,這個配音,哪怕實感層面配得再好,它的境界都是有限的。一個個屏幕上活動的形象,如何用聲音才能刻畫得入木三分呢?

曹雷:在譯制配音的過程中,對白的翻譯還得受字數(shù)的限制。譯制前有一位口型員會專門負責數(shù)數(shù),看一句對白里可以放進多少個中國字。比如道一句早安,英文可能只有一到兩個音節(jié),而日文卻要占八個字。所以我們就得想辦法把它填滿,比如變成“某老太太,早上好啊”。

現(xiàn)在很多譯制片已經(jīng)省略了這個數(shù)口型的功夫,通過加快或放慢語速來填滿一句話,但語速也是有情緒的,改變語速會影響角色感情色彩的表達,所以我不贊成這種做法。現(xiàn)在的電影往往是全球同步上映,之前給做譯本的時間,一般只有二十多天,因為怕盜版,所以時間掐得死死的。但二十多天哪夠啊,翻譯、混錄、合成……如履薄冰,就怕錄音之后,又摳不下來,咋辦?

上譯的陳敘一老廠長,在配詞上有著大家公認的絕活,但還得花時間花心思啊,一個詞在嘴里心里來來回回倒個幾天再定奪,當然出來的就是好東西。什么是戲?什么是臺詞?什么詞很絕——可讓外國人說中國話,不僅能讓外國人懂,也讓經(jīng)過翻譯后,觀看的中國人也能懂。

語境啊,情節(jié)交代啊,文化背景啊……要補的東西太多太多!

記得電影《虎口脫險》中,有一幕經(jīng)典的土耳其浴室接頭戲。尚華和于鼎配音的指揮家和油漆匠,哼著Tea for two作為接頭暗號。在原來的譯本中,Tea for two被譯為“情侶茶”,雖然意思也對,但演員怎么唱都別扭。陳敘一回家左思右想,第二天到廠里,把“情侶茶”改成了“鴛鴦茶”,同事們拍案叫絕!!改動雖小,卻是大師手筆。有網(wǎng)友笑評:“放在今天,誰還能想出這么貼切的詞來?不被翻譯成‘兩杯茶’,就算不錯了。”

陳敘一翻譯的很多臺詞現(xiàn)在都成了老百姓的口頭語了。比如說《加里森敢死隊》。一幫烏合之眾弄了一個敢死隊,里邊有一個首領(lǐng),大家見了他說:“Yes sir!”這個“sir”在英文里邊有各種各樣的翻譯,可以說長官,可以說先生,等等。在這個地方,這一幫烏合之眾,那個人不是長官,也不是先生。他們或是社會上那些“下三濫”,你說,叫他們稱先生,也不符合他們的身份;叫他們稱長官,也不符合他們的身份。

陳敘一想出來一個詞——“頭兒”。“是,頭兒!”又像這些人說的,又符合這些人身份。還有像“悠著點”。《尼羅河上的慘案》里邊,最后小兩口走了,波羅跟他們打招呼,告別:“悠著點。”這話里包含很多意思:你們小兩口剛熱乎起來,悠著點,有這樣的意思。你說別的詞,“別太著急”啊、“慢慢來”啊,都不合適。“悠著點”,多好,現(xiàn)在也成了我們老百姓的口頭語。

陳敘一還有很多妙詞。比如《卡桑德拉大橋》里邊有一個卡普蘭先生,他很窮,是賣打火機的。那個打火機是個名牌,但我們中國人不知道。陳敘一就說不能用原來的意思,打火機就改別的詞了:“一打就著”。

我和蘇秀老師一塊兒導(dǎo)演過一部電視劇《快樂家庭》。是講一個年輕的爸爸和他的兩個好朋友的故事。其中有一集,里邊年輕爸爸的一個好朋友去參加脫口秀,上場之前,因為是第一次,緊張。這個年輕的爸爸就帶著自己的二女兒去給他助威。臨上場之前,年輕的爸爸拍了他好朋友一下,說:“打斷你的腿!”誰懂?中國人誰懂?什么意思呢?美國的俚語里邊,“打斷你的腿”就是叫你“好好干”的意思。如果沒有其他的詞的話,翻完就完了。

可是下邊還有詞。那個小姑娘就問:“爸爸,干嘛要打斷他的腿?”他爸爸就給她解釋了:“我這是讓他好好干的意思。”小姑娘領(lǐng)會了,馬上接過詞說:“叔叔,那我再摳出你倆眼珠子!”

當然了,美國沒有摳出眼珠子這回事,她的意思就是要加倍祝賀他:既然爸爸打斷你的腿是祝賀你,那么我摳出你眼珠子就是加倍祝賀你。如果我們前面說:“你好好干”,下邊怎么接?那么如果我們說“打斷你的腿”,中國人根本不懂,這下邊詞也沒法接。

陳敘一花了兩天時間,我們出了好多點子,都不合適。“有了,有了!”他說:“我給他改了。”不說打斷你的腿,說‘好好露一手’。”這是中國人的話,對吧?叫他好好露一手,那個女孩就說:“爸爸,什么叫露一手?”

這女孩可以不懂什么叫露一手,爸爸說:“那是讓他好好干的意思。”接著女孩說:“那叔叔您再露條腿!”這不是原來那些詞,但完全是原來的意思。你說這種精彩的東西,要是不好好去翻,不把心思全花在上面,這戲能好看嗎?

“耳感”也很重要。當年配音,臺詞都爛熟于胸,而且面對鏡頭配音。有個美國電影,電影里一個老太太與賣圣誕樹的人有對話,但老太太究竟是多大年紀,翻譯本里沒有說明,但我聽原版聲音,以及看鏡頭就可以掌握諸多信息:一個是年齡感;另一個是情緒:比如是帶著笑,還是發(fā)火說話……不知道這些,所謂配音,就可能因為搭不上而產(chǎn)生了脫離感。這就是“耳感”,很微妙,稍不注意就可能制造了距離。

距離有種種,與現(xiàn)實,與藝術(shù),與速度……

在“快快快,談什么藝術(shù)”的背景下,我卻用聲音追逐夢想……

徐芳:您在話劇《萬尼亞舅舅》中扮演了老保姆,雖是一個配角,但記得有評價說,“您只要在臺上15分鐘,那15分鐘的舞臺就屬于您了……”

在排練時,您還記錄了導(dǎo)演的部分闡述,有一段覺得尤其代表導(dǎo)演對契訶夫戲劇的理解:“莎士比亞的戲是感情分層的,契訶夫卻是混合的。莎氏寫戲是有個中心的;契訶夫卻是混在一起,是多聲部的。他的戲里每個人都重要,像各種樂器匯集一起,這就需要有人來組合、調(diào)整。莎氏的戲,只要主角的戲好就好看;而契訶夫的戲,若只有一個角色演得好,戲就太沒意思了。契訶夫為了一個情節(jié),會安排許多情節(jié),像一片草里藏著一朵花,也像露出水面的冰山一角很小,而水里的部分很大;火山冒出的火很少,里面卻在翻騰。”

而我感覺您對俄羅斯文學的了解,還不僅限于這一座契訶夫的“冰山”,再比如對托爾斯泰,對普希金等都是耳熟能詳,甚至可以認為您有“俄羅斯情節(jié)”吧?

曹雷:是的,某種意義上,可以這么認為。中學時期(上世紀五十年代中),正是前蘇聯(lián)當代文學作品和俄羅斯經(jīng)典文學名著被大量翻譯出版到我國的時期,我從看《卓婭和舒拉的故事》《古麗雅的道路》《普通一兵》《勇敢》等作品開始,閱讀了很多俄羅斯的名著,包括托爾斯泰、普希金、屠格涅夫、巴烏斯托夫斯基等作家的作品。

《戰(zhàn)爭與和平》是其中的一部,卻是我很晚才敢接觸的一部。在這部皇皇巨著面前,我好幾次望而卻步。當我終于有勇氣將它借來第一次翻閱的時候,因為歷史知識不夠,我對“戰(zhàn)爭”部分一點不感興趣,只是粗粗掠過,只看“和平”。直到看第三遍的時候,因為結(jié)合學校的歷史課,有了一些世界歷史知識,才認真看起“戰(zhàn)爭”部分來了。后來,還因為聽了柴可夫斯基的《一八一二年序曲》又看了一遍。

我18歲生日那天,父親送我的生日禮物就是一部精裝本的《戰(zhàn)爭與和平》。那是高植譯的版本,我看了不止一遍。以后我念中學的弟弟景行又看,后來還借給他的中學同學看。不料“文革”風云起,那位同學家中被抄,這些名著都被悉數(shù)抄走,我那本生日禮物也在被抄之列,至今不知下落。

“文革”后,中外文學名著又在書店里開售。那一天,聞風而來的購書者在書店門口排起了長隊,圍著那小小的街區(qū)繞了好幾圈。我跟著排了幾小時的隊,把被毀的書盡可能都買回來。買回的書中少不了《戰(zhàn)爭與和平》,不過那是平裝本,譯者是劉遼逸。

看了多遍小說,小說中的人物已經(jīng)在我想象中栩栩如生,后來有機會看了一次美國拍攝的《戰(zhàn)爭與和平》,很是失望。盡管那幾位主要演員,如飾演娜塔莎的奧黛麗·赫本,飾演皮埃爾的亨利·方達等都是我喜愛的演員,但是這部電影我并不喜歡。美國人像我第一次看這部小說那樣,只注重“和平”——也就是愛情線,而對書中所反映的厚重的歷史一點不關(guān)心,整部影片也就沒什么分量,讓沒看過小說的人以為這只是一部言情小說。人物也沒什么俄國味。

1987年,我在上譯廠工作時,央視送來了一部蘇聯(lián)拍攝于上世紀六十年代的影片《戰(zhàn)爭與和平》,要求我廠譯制。哦,這才是真正的《戰(zhàn)爭與和平》!——這是我看完影片后的第一感想。

這影片的拍攝是花了大本錢的,據(jù)說耗資5億6千美元。那時前蘇聯(lián)還沒解體,以國家的財力來支持拍攝,戰(zhàn)爭場面的拍攝動員了約萬名紅軍士兵。導(dǎo)演兼編劇之一謝爾蓋·邦達爾丘克(也是主演之一,飾皮埃爾)是中國觀眾熟悉的演員。這部片子問世后,獲得了當年莫斯科國際電影節(jié)的大獎,后又獲得了1969年美國奧斯卡最佳外語片獎。

廠里把這部影片的譯制導(dǎo)演工作交給了我,我當時是誠惶誠恐,盡全力投入。影片臺詞本的譯者是央視請的,劇本翻譯好后與影片同時交到我廠。但是,這個譯本并不能馬上拿來配音,因為譯好的臺詞和影片角色說話的口型長短并不相符,我必須數(shù)著影片里演員說的對白的口型,把譯本里的臺詞逐句重新整理修改,做出一個“口型本”,才能交給演員去配。

這是我們譯制配音工作必要的一道工序,我們叫做“初對”。因為要根據(jù)影片演員口型、語速、節(jié)奏重新組織臺詞,但是這臺詞又必須準確表達作品的原意,這道工序一般是需要譯制導(dǎo)演和劇本譯者一起完成的,但是這部片子的譯者在北京,所以“初對”只能由我獨自來做。

我在做口型本的時候,絲毫不敢大意,更不能隨意發(fā)揮。為了使口型本的對白不偏離小說原意,我一面數(shù)著每句臺詞的口型,一面把高植、劉遼逸的不同譯本和央視送來的臺詞譯本一起對照著逐句修改。而這部影片的口型本,我足足做了一個半月!

在選擇配音演員上,我覺得一是要選符合影片角色聲音和氣質(zhì)的演員,還要符合小說里對人物的描寫,很費了一番功夫。有的角色在配音工作進行到一半時,為了更符合小說的要求,還進行了演員更換。如:炮兵大尉圖申這個人物,小說中描寫他的嗓音很特別,在營地上,安德烈老遠聽出了他的聲音,就走進了他所在的帳篷。

影片里還有這么一場戲,但對白中并沒有專門談到圖申的嗓音,開始我也沒有太在意,選的演員聲音并沒有太大特點。后來記起了小說中的描寫,盡管影片中這個人物的戲不多,我還是另換了一位聲音識別度較高的演員,重配了圖申這個人物。

還有為娜塔莎的弟弟別佳配音的演員,開始我用了廠里最年輕的男演員來配,但是這位演員已是成年人的聲音了,而小說中這是個未成年的少年,一腔熱情為保衛(wèi)祖國上了前線,第一場戰(zhàn)役中就犧牲了,全家人十分悲痛。我覺得應(yīng)該讓觀眾也為這孩子的死感到悲傷。于是我另選了一個中學生來重配了這個角色的戲,讓他稚嫩的聲音在觀眾心里留下印象,激起觀眾痛惜的感情。

本來安德烈這個人物,我是想選用《希茜公主》中為弗朗茨皇帝配音的施融來配的,他的音質(zhì)清亮,純正,顯得高貴。可是剛好那段時間,施融去了美國念書,就改選了楊成純。而楊成純聲音中多了一種“冷峻”的色調(diào),而且顯得成熟,倒是很符合安德烈性格中這一面的色彩,播映后很得觀眾的認可。

我知道這部影片人物眾多,小說中寫到的有五百多人,電影里大大小小也有一百多人,我廠所有演員一定都要參加此片的配音,而且有的演員還可能兼配其他角色。但我沒有時間在配音時向所有演員一個個講述影片故事和所配的人物小傳。

因此,在我一開始做口型本時就要求演員們盡可能去買或去借閱此書,爭取在進入配音前看一遍。我們配這部片子的時候雖說離“文革”結(jié)束已有近十年,但很多年輕的演員并沒有看過這部小說,有的演員到電影局圖書館去借這部書,借來時書還被繩子捆著,說明“文革”開始到我們配音時的近二十年中,這部書竟還沒人借閱過。

這時,我得知翻譯家草嬰先生正在重譯這部小說,我就登門請他來廠,給全體演員做一次講座,講述關(guān)于作者托爾斯泰和他的人生觀、小說的歷史背景、小說在世界文學史上的地位、小說中主要人物的思想和性格特色等等。讓演員在配音前,對影片及人物所處的時代有個基本了解。

考慮到我廠演員有限,我還邀請了廠外的多位有配音經(jīng)驗的演員加盟。有上影廠的老演員林彬等,還有經(jīng)常為上海電視臺譯制部的國外電視劇配音的演員張歡等。旁白的配音我特請了孫道臨老師。

現(xiàn)在回頭再看一遍這部譯制后的巨片,再回想一下當時我們的條件,可以說我和演員們都已經(jīng)盡力了。我不知道現(xiàn)在的年輕讀者是不是熟悉《戰(zhàn)爭與和平》這部在世界文學史上都是不可或缺的著作,我想,看看這部影片,對了解這本書,對了解托爾斯泰,對了解俄羅斯文學和了解俄羅斯,都是有幫助的。

因為熟悉,所以就能入戲,甚至會覺得沒有任何的隔膜感。而對于一個演員和導(dǎo)演來說,內(nèi)外兼修,這是一個比較漫長與辛苦的過程,所有的感覺,都是需要積累積累,再積累的。

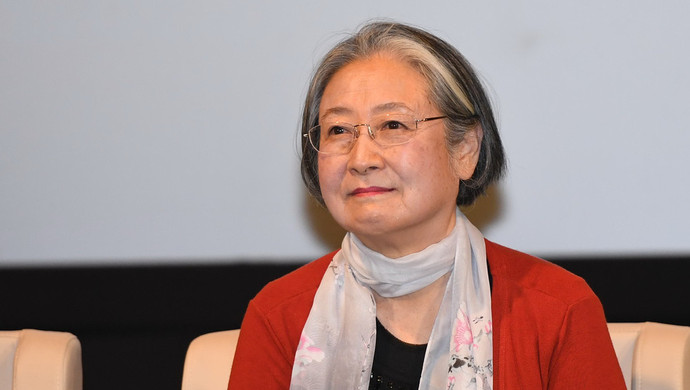

【嘉賓介紹】曹雷,現(xiàn)為上海文史館館員,曾任上海戲劇學院教師、上海電影制片廠演員、上海電影譯制廠一級配音演員兼導(dǎo)演。擅長表演、影視配音、譯制導(dǎo)演。主演過電影 《金沙江畔》《年青的一代》,話劇《清宮外史》《情書》等。先后主配或任譯制導(dǎo)演的影片有 《非凡的艾瑪》、《愛德華大夫》等。出版有《隨影而行》《隨音而行》等書籍。曾獲得白玉蘭戲劇藝術(shù)獎和佐臨戲劇藝術(shù)獎;多次獲文化部、國家廣播電影電視部及上海市頒發(fā)的優(yōu)秀譯制片等獎項。