《浪漫滄桑》

第一章

一

一九三六年——民國二十五年,夏天,龍城的余家“雙喜臨門”。

其實(shí)是“三喜臨門”——只是這第三喜,不便與人說。

第一喜——在龍城警察局副局長任上多年的余乃謙,接到了新的任命狀——他去掉了副字,當(dāng)上了正局長——余副局變成了余局,自然可喜可賀。

余家小姐余立貞,剛從禮賢中學(xué)畢業(yè),就拿到了去美國留學(xué)的護(hù)照,半個多月后即可成行。此乃第二喜。

第三喜嘛——還是暫不說為好。

除了這三大喜,余家還迎來一些小喜慶——比如處暑這天,是立貞十八周歲的生日。

立貞轉(zhuǎn)眼間長成大姑娘了,即將出國。當(dāng)此時機(jī),余乃謙和夫人商定,趁著立貞生日,好好地慶賀一番。處暑過后就該迎來真正的秋天,秋天是收獲季節(jié),余家終于贏來了大收獲的時刻。

余小姐十八華誕生日慶典,處暑那天中午在龍城飯店三樓金色大廳隆重舉行。這天的場面盛大、熱烈,龍城不少有頭有臉的人物親自到場祝賀,徐市長派人送來了賀幛,賀幛是用整幅的綢布做的,上面有徐市長的親筆賀詞:“貞貞生日快樂,余家前程似錦。”張掛在大廳顯著位置,分外醒目。駐防龍城的四十七師郭師長派副官送來了鮮花和賀禮。這位副官姓申,名叫申之劍,父親是省教育廳的廳長,書香世家,申副官二十五歲,就已經(jīng)是中校,可謂前程似錦。郭師長有意撮合申之劍和立貞,余乃謙夫婦也覺得這門親事相當(dāng)不錯,答應(yīng)好好考慮,最遲明年,等立貞回國探親,就把事情挑明。至于結(jié)果如何,要看雙方緣分。

余乃謙七十多歲的老母親早早到場了。老太太最喜歡立貞,把立貞當(dāng)心肝寶貝,疼愛立貞的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了長孫立文。此刻,老太太慈眉善目,滿面紅光,喜氣洋洋,笑聲朗朗,端坐在太師椅上,接受一眾貴客的祝福。片刻后,一陣香風(fēng)飄來,人未至,悅耳的笑聲先到——余夫人韓素君過來了,她一襲華貴的旗袍,身形婀娜,香頸微露,云鬢飄逸,完全不像個四十出頭的女人,說三十歲都覺得多了。余夫人真有點(diǎn)儀態(tài)萬方、母儀天下的風(fēng)范。

余乃謙呢,今天沒著警服,他穿一身淺灰色的西裝,相貌堂堂,風(fēng)度翩翩。這對夫妻,真是少有的般配,令人稱羨。

幾個頭面人物和余乃謙、韓素君說笑著。有人問起少爺立文。余乃謙打著哈哈,說立文在南京,忙得很,趕不回。有人又問,前些日子還見他呢,怎么說走就走了?余乃謙說,孔部長讓人打電話來,催他回去有要緊事。余乃謙說的孔部長,是指中央政府財政部長孔祥熙。大家都知道,余公子在財政部供職。有人感嘆,如果少爺在,余家今天就齊全了,是個多么和睦、幸福的家庭啊……

此時,眾人都在翹首以待——小壽星怎么還不出場呢?

音樂起,一曲歡快的華爾茲樂曲聲中,余立貞娉婷而來,眾人的目光宛若被磁石吸引,一齊望過去。她身著湖綠色的短袖上裝,下面是一條長長的絲質(zhì)百褶紅裙,白色的高跟鞋有節(jié)奏地敲擊著大理石地面,長發(fā)飄飄,略施粉黛,花團(tuán)錦簇,顯得清純典雅,光彩照人。她像一個降臨人間的天使,略含羞澀,微笑著對全場頷首致意,長長的睫毛偶爾眨動一下,一雙丹鳳眼蕩漾出道道明媚的秋波……

今天很多客人來,就是為一睹余小姐風(fēng)采的。

申之劍目不轉(zhuǎn)睛地盯著她。以前他只見過她的照片,今天是頭一回目睹她的真容,她的艷麗程度完全超出了他的想象。經(jīng)過申之劍身邊時,仿佛有心靈感應(yīng),她微微停頓一下,瞥了他一眼。這一眼,令他心慌意亂,全身麻酥酥的。他竟然紅了臉。

西洋樂隊(duì)停頓片刻,隨之生日祝福曲瞬間溢滿了整個大廳。人們起身熱烈地鼓掌。余立貞站在大廳中央,手挽紅裙,沖著賓客們頻頻鞠躬致謝,天使般的笑意寫在臉上,像一朵剛盛開的玫瑰。這一刻,余家的小姐立貞,讓所有人陶醉了,讓整個世界陶醉了。

簡短的儀式結(jié)束后,就是豐盛的午宴。

生日宴進(jìn)行到一半時,一個男侍者無聲地來到余立貞身邊,禮貌地遞上一個信封,輕聲道:

“小姐,一位先生給你的。”

立貞略一猶豫,接過信封,拆開看。一行熟悉的字跡進(jìn)入她的眼簾,她的表情先是驚愕,隨即是驚喜。她快速折起紙片,攥在手心,故作鎮(zhèn)靜地給身邊的客人敬酒。其實(shí)這時候,她的心早亂了……

二

天氣依然很燥熱。余立貞從一輛洋包車上跳下來,撐起一把紫色小洋傘,快步朝東湖公園走去。公園里人不多,三三兩兩的大都是學(xué)生。

今天她也是一身學(xué)生打扮,長頭發(fā)盤在腦后,顯得人利索。

自從昨天接到那個紙片,她一直惴惴不安,搞不清等待她的會是什么結(jié)局。現(xiàn)在那個紙團(tuán)仍然攥在她手心,都汗?jié)窳耍舟E早就難辨,不過她早已記在了心里。

那上面寫的是:“立貞同學(xué),明天下午三點(diǎn),東湖公園老碼頭見。”落款只有一個字:“汪”。

就是不落款,她也能一眼看出是誰寫的。她對這個筆跡太熟悉了。差不多有一年半光景,她幾乎每天都在教室黑板上見到這個筆跡,還有那個儒雅、穩(wěn)重、超脫的身影。她早就把這個身影記在了心里。

她一步一步朝老碼頭走去,越是快要到了,心越是跳得厲害,怦怦的,像有一面小鼓在胸膛里擂響。她希望早點(diǎn)見到他,又害怕他輟約。以前她曾經(jīng)給他寫過紙條,約他到這里或那里見面,他好幾次都拒絕了,令她羞憤不已。

碼頭就在前面。碼頭上也是人不多,十幾條小木船拴在靠岸的鐵柱子上,隨風(fēng)隨水搖擺。她深吸一口氣,抑制一下心跳,把傘撐高一些,四下打量著。

沒有他的身影。

她木呆呆地,不知該怎么辦了。

難道又要讓她空等一場嗎?……她的大眼睛里慢慢充溢了淚水……

愣了一會兒,她把傘拉低,收回目光,轉(zhuǎn)身往回走……

突然,一個隱約的聲音飄了過來,“立貞同學(xué)……”

她一愣,以為是幻覺,苦笑一下,搖搖頭,繼續(xù)往前走……

“貞貞,我在這。”

這回她聽清了,不是幻覺,真真正正是他真實(shí)的聲音,而且他居然叫了她的小名!她猛地回過頭——她看清了,一棵大柳樹后面,有一條小船。剛才大柳樹擋住了她的視線——有個人坐在船頭,撐一把很大的油布傘,傘往上一挑,那個熟悉的面孔在她眼前閃了一下!

沒錯,就是汪然——她的國文老師,也是她的心上人。幾天前,她曾經(jīng)做過這樣的夢——在她出國前,他來給她送行——但那畢竟是夢,醒來一陣悵然,淚濕眼眶。而此時,他真的出現(xiàn)在了她面前……她剛才含在眼眶里的淚珠,忍不住滾落下來。她像聽到一個命令、一個召喚一樣,快步朝他和他的小船跑去,到了水邊,她把小洋傘一收,迎著他遞過來的大手,伸出自己的小手。

他輕輕地把她拉上了小船。這似乎是他們第一次有身體接觸,以前卻是連手都不曾碰過的。她不由得心里一陣溫?zé)幔呐K怦怦亂跳。

他警惕地往岸上脧巡了兩眼,沒發(fā)現(xiàn)什么異常,便拿起槳,輕輕劃動。小船向湖心漂去。到了一片寬闊的水面,他收起槳,船停住了。

兩個人面對面坐著,都不知如何開口。兩個人的呼吸都有些急促。湖面上有涼風(fēng)吹過,頓感舒坦。她火辣辣的目光望著他,一時間他竟然不敢與她對視。她注意到他這身打扮不像一個教員,而像一個混得不好的政府小職員。這才一個多月不見,他似乎蒼老了許多,嘴唇上有黑胡楂冒出來,看上去很疲憊,很落魄,與先前那個神采飛揚(yáng)、文辭激越的汪先生大相徑庭。似乎經(jīng)歷了什么大事,幾乎要把他壓垮的樣子。

終于,還是她先開了口,“汪……汪先生,我以為再也見不到你了……”

“我這不是又回來了嗎?”他干巴巴地說。

“你去哪了?連個招呼都不打。怕你有啥意外,挺擔(dān)心的……”她有點(diǎn)語無倫次。還好,沒有失態(tài)。

“謝謝……我還好……”

“還走嗎?”

他愣怔片刻,欲言又止,終于道:“暫時,不走了。”

“太好了!”她開心地笑了,笑容燦爛,如湖水的波紋蕩漾開來。

“你來見我,你家里人,知道嗎?”他問。

“你當(dāng)我是傻子呀!”她咯咯一笑,笑聲清脆悅耳。她一下子回到了先前的樣子,無拘無束,

閃動一雙明亮異常的大眼睛望著他。

“……你可能不知道,你爸爸手下的人,正滿城找我呢。”

“找你做什么?”她不解,一愣。

看來她什么都不知道,他放心地點(diǎn)點(diǎn)頭。

三

一年多以前,汪默涵化名汪然,來龍城有名的禮賢中學(xué)當(dāng)國文教員。第一堂課,他就注意到了這個名叫余立貞的女生。

即便在眾多的漂亮女學(xué)生中間,他也能一眼挑出余立貞,她像出水芙蓉,格外吸引人的視線。

汪默涵畢業(yè)于南京的金陵大學(xué),他外表俊朗,談吐不凡,學(xué)識淵博,動作灑脫,朝氣勃勃,沒有架子,很快成為官宦富貴家庭出身的女學(xué)生最好的目標(biāo)。

可他負(fù)有重要使命,顧不上做男歡女愛的事情。

況且,他已有妻室。他的妻子也在龍城做地下工作,他們單線聯(lián)系,秘密交往,除了黨組織的上層人物,幾乎沒有人知道他們的關(guān)系。

他是過來人,早就感覺到余立貞對自己有那么點(diǎn)意思。打內(nèi)心里,他也愿意與她接觸——不是為了愛情,他的愛情之花已經(jīng)開放過,一生綻放一次足矣——他與她接觸是因?yàn)樗赣H是龍城警察局的副局長,在當(dāng)?shù)厮闶侵耸挚蔁岬娜宋铩?/p>

他真實(shí)的身份,是中共龍城地下黨支部的最高負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)黨在龍城的秘密工作。來后不久,他暗中領(lǐng)導(dǎo)了大華紗廠的大罷工,還秘密組織了兩次暗殺。他很想在龍城擴(kuò)大組織,尤其有身份有家庭背景的年輕人是首選,因?yàn)樗麄冇胸S富的資源和保護(hù)傘,能夠?yàn)辄h組織做更多的事情。所以他瞄上余立貞,再正常不過。

不久,她約他外出喝咖啡,他爽快地赴約,地點(diǎn)在三馬路的“吉卜賽的誘惑”咖啡館。他試著給她講共產(chǎn)主義,講馬克思,講列寧,講俄國十月革命。但她似乎絲毫不感興趣,只知道睜著大眼睛,眼睫毛一眨一眨地看著他,完全像個局外人,不知道她腦子里想些什么。過了幾天,他在校園里塞給她幾本書,都是關(guān)于青年人思想進(jìn)步的小

冊子,是當(dāng)局明令禁止的,他叮囑她好好看。然而,沒兩天她把書還給了他。他問她:“有什么心得體會?”她咯咯一笑說:“看不進(jìn)去,沒啥意思啊。”

四

后來發(fā)生了一件事情——地下交通員蘇小淘被便衣抓獲。得到消息,汪默涵火速安排與蘇小淘認(rèn)識的上下線先撤離,防止發(fā)生更大損失。

他自己留了下來,因?yàn)樘K小淘并沒有與他打過照面,他相對安全。

蘇小淘是大華紗廠的機(jī)工,人很機(jī)靈。那天他外出送一份情報,不知怎么讓警察局偵緝隊(duì)的便衣盯上了。便衣上前動手,情急之下,他把塞在老刀牌香煙盒里的紙卷扯出來,塞進(jìn)馬路牙子邊的下水道里。便衣急忙撬開下水道的鐵蓋子,撈出那個臭烘烘的紙條,被臟水浸泡的紙條字跡模糊,什么也看不清。便衣把他帶進(jìn)警局審訊,

他死咬著不松口,只承認(rèn)丟紙條是搞惡作劇,逗警察玩的。對方一時也無可奈何。

那幾天汪默涵愁眉不展,盤算著怎樣去營救蘇小淘。余立貞察覺他情緒不對,問他:“先生,你怎么不高興?”他猶豫一陣,就把蘇小淘被警察局扣住的事情說了,并說自己并不認(rèn)識蘇小淘,只是一個朋友托他打聽一下,有誰認(rèn)識警局的人,能不能想辦法把蘇小淘給“撈”出來。

“嗨,咋不早說。”她嗔怪道。

“……你有辦法?”

“讓我試試嘛。”

沉吟片刻,他隨即拿出一張一百塊大洋的銀票,交給她。她不高興了,“我怎么能要錢?”

“托人辦事,拿錢再正常不過,你先拿上吧。”

他堅(jiān)持讓她帶上銀票,這樣更穩(wěn)妥。他擔(dān)心一著不慎,引起她父親的懷疑,順著這個線索追查。所以她走后,慎重起見,他先找個地方躲了起來。

吃晚飯的時候,余立貞趁母親不在,把事情給父親說了。余乃謙想了想,說:“我知道有這么個蘇小淘。”

立貞說:“爸,同學(xué)求我了,趕緊把人放出來吧。”

余乃謙猶豫著,低頭喝粥。

立貞撒嬌:“爸,我可是頭一回求你呀。”

立貞拿出了那張銀票:“人家不是白讓辦的,給!”她想好了,如果父親收下這錢,她就從自己的積蓄里拿錢補(bǔ)上,還給汪先生。

余乃謙看都不看,就把銀票推給立貞:“還給人家吧,都不容易。我明天上班看看怎么辦好。”

正是這張面額不菲的銀票,讓余乃謙起了更大的疑心。底下的人已經(jīng)調(diào)查過,蘇小淘老家在大陽山,他一個人在城里做工,每月只有兩塊現(xiàn)大洋的薪水,如果他不是重要的人物,誰會拿一百塊大洋替他贖身?

由此他得出結(jié)論:這個蘇小淘,絕對有問題。而且貞貞的身邊,就有共產(chǎn)黨的人。

第二天上班,余乃謙把張勇叫來,把疑問說了。張勇是他的鐵桿親信,對他忠心耿耿,他也悉心栽培,七八年時間張勇就坐上了偵緝隊(duì)隊(duì)長的寶座。

張勇說:“那我們對姓蘇的加大審訊力度,上手段。”

余乃謙說:“不用。”

張勇又問:“那我派人到貞貞學(xué)校里找找線索?”

余乃謙擺擺手:“不用。”

張勇糊涂了,不知該說什么。余乃謙揮揮手:

“放人!”

“……余副局,這人不能放!”

“立刻放人!”

五

蘇小淘放出來后,警報解除,汪默涵領(lǐng)導(dǎo)下的龍城地下工作,重回正軌。

其實(shí)自從一九三二年之后,中共在白區(qū)的地下工作就日漸式微,很多地方的地下力量,幾乎百分百損失掉。僥幸存活下來的,要么長期蟄伏,伺機(jī)再起,要么零打碎敲搞一點(diǎn)小活動,形不成氣候。龍城的地下黨組織原本很活躍,一九三三年龍城警備司令部的一次清網(wǎng)行動,把中共地下組織一鍋端,從此他們在龍城偃旗息鼓,一蹶不振,直到汪默涵到來之后,才逐步又打開了局面。

余乃謙當(dāng)副局長已有五年多,他朝思暮想爬上局長的位子,卻總是不能如愿。局長的寶座一直由副市長梁守盤兼任,大事都由梁說了算,好處都是他的,還處處壓制自己。所以去掉這個副字,早就成了余乃謙的一塊心病。只有扶正,他才能出這口氣,否則真要給憋死。

進(jìn)入一九三六年之后,本市治安形勢相當(dāng)不好,最典型的事件是大華紗廠的罷工,鬧了九天才罷休,整個城市都跟著亂套。再就是省黨部的副主任李紀(jì)貴、憲兵隊(duì)的大隊(duì)長楊懷元先后被人殺死,佩槍被搶走。上峰傾向認(rèn)為,是共產(chǎn)黨的地下人員背后主使、所為。余乃謙心里當(dāng)然明鏡似的,除了共產(chǎn)黨,誰還有那么大膽?尤其是那兩個死者,參與過三年前對共黨地下人員的清剿,手上都沾有共黨的鮮血。

張勇等幾個心腹都想早日破案,挖出潛入本市的共黨要員。余乃謙叮囑他們不要急,慢慢來。

現(xiàn)在你把案子破了,功勞大半屬于姓梁的,姓梁的吃肉,你頂多喝口湯。他要等待機(jī)會,機(jī)會來了,再下手不遲。

放走蘇小淘,是他的一出計謀,他讓張勇時不時派個人盯著蘇小淘,看他都和哪些人來往。

沒多久,張勇來報告,蘇小淘和《勸業(yè)報》的女記者冷眉來往密切,而冷眉又和禮賢中學(xué)的教員汪然來往密切。汪然還是貞貞的老師。

這下余乃謙心里有了底。

張勇摩拳擦掌要抓人。余乃謙訓(xùn)斥道:“慌什么!”

“他們跑了咋辦?”

“非要跑,就讓他跑嘛。跑了還會回來的!”

“早點(diǎn)抓了早省心,抓一個,搞好了,挖一串!”張勇抑制不住興奮。

“別忘了,李紀(jì)貴、楊懷元怎么死的,你不怕?”

張勇小眼睛眨巴幾下,挺胸立正,道:“不怕!為了余副局,我張勇愿上刀山下油鍋!”

余乃謙滿意地點(diǎn)點(diǎn)頭,糾正說不是為我,心中要時時想著黨國。他叮囑張勇,想干大事,就要沉住氣,好比水塘里養(yǎng)魚,等魚長肥了再起網(wǎng),豈不更好?“你現(xiàn)在抓幾條小魚,不夠塞牙縫的。”他又說。

他要等待最好的時機(jī)。他甚至希望共黨的地下隊(duì)伍像雨后春筍般,再壯大一些。他們是他盤子里的菜,是他立功的最大籌碼。

最好的時機(jī)終于來了,上頭傳話,梁守盤要辭任警察局長,到憲兵司令部任職。警察局長的寶座,隨時會空出來。但又有消息說,好幾個人盯著這個肥缺,而且個個都大有來頭。

余乃謙茶飯不思,焦慮異常。韓素君最了解丈夫心思,打算拿出十萬銀圓到南京活動一下。

她父親曾經(jīng)在中央監(jiān)察委員會當(dāng)過多年的委員,算是監(jiān)委會的元老,因身體不好退職,現(xiàn)賦閑在家,靠老父親給上層打個招呼,再送點(diǎn)銀子,應(yīng)該可以幫丈夫謀到局長這個職位。

韓素君提出去趟南京,讓張勇護(hù)送。余乃謙問:“這時候跑去干什么?”

“你是裝糊涂吧?平時怪我弄錢弄錢——我弄錢干啥?不是我一人花。現(xiàn)在到了花錢的時候了,還不是為你!”韓素君邊說邊沖丈夫腦門點(diǎn)了一指頭。

余乃謙愣了愣,“還是算了吧,走歪門邪道,不好。”

“走正門正道?只能喝西北風(fēng)!不信等著吧!”韓素君一聲冷笑。

“我就不信,黨國一點(diǎn)正經(jīng)事沒有。”

六

余乃謙決定收網(wǎng)。第一個進(jìn)來的自然是蘇小淘,然后是蘇小淘的上線冷眉,下線黃育光——一個開雜貨鋪的中年人。

除了這三人,還有貞貞的那個名叫汪然的國文老師。然而派出去的人空著手回來了,說是學(xué)校里沒有,宿舍也沒有,不知跑哪去了。余乃謙吩咐手下,在各處張網(wǎng)以待,一旦姓汪的露頭,立即捉拿歸案。

必須盡快撬開這三個人的嘴,把潛伏在龍城的所有共黨一網(wǎng)打盡,才能把功勞攥在手心里。

余乃謙打起十二分的精神,坐鎮(zhèn)指揮。

蘇小淘還像上次進(jìn)來那樣,嬉皮笑臉,妄圖抵賴。審訊處的警察上去幾個耳光,一頓暴打,蘇小淘就閉了嘴。一個警察說:“褲子里有屎,兜不住的,都招了吧。”

不論怎么上手段,蘇小淘只承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨,可他就是不交代別人,他嚎叫:“人有志,竹有節(jié)。我是不會叛變的,你們有種,打死我吧!”

另一個審訊室里,黃育光也是堅(jiān)決不招,辣椒水也灌過了,老虎凳也上過了,不管用。

事不宜遲。只能指望冷眉了。

張勇陪余乃謙過來看了看,這個叫冷眉的女記者二十四五歲的樣子,細(xì)皮嫩肉,外表柔弱,低眉順眼,銬坐在特制的椅子上,一聲不吭,滿腹心事的樣子,怎么看都不像個共產(chǎn)黨,倒像一個失戀的女學(xué)生。

出來后,余乃謙嘆口氣,說:“她比我家貞貞大不了多少,到這地步,也怪可憐的。還是盡量別傷害她。”

張勇說:“余副局,這些人軟硬不吃,他們有信仰,太難對付了。”

“胡扯!”余乃謙說,“我們不是也有信仰嗎?

我信三民主義。我倒要看看,三民主義、共產(chǎn)主義哪個更硬。”停了停,嘆口氣,又說,“先軟后硬,今天務(wù)必拿到結(jié)果。尤其這個冷眉,就指望她。”

余乃謙的菩薩手段不起作用,半天過去,不論審訊冷眉的警察怎么問話,她都是沉默不語,一個字也不吐。

從隔壁監(jiān)室,不時傳來蘇小淘、黃育光的慘嚎聲、怒罵聲,審訊者的呼喝聲,還有刑具發(fā)出的金屬聲……這些聲音太瘆人,冷眉時不時地哆嗦一下。

張勇奉余乃謙之命進(jìn)來觀察了一會兒,對負(fù)責(zé)審訊的三個警察耳語幾句,就出去了。他一走,三個警察立即就變了臉,開始對冷眉動手,把她綁起來,先是打耳光,撕扯頭發(fā),然后是拿鞭子抽……

冷眉咬牙堅(jiān)持,除了呻吟,仍是一個字不吐。一般化的動手不起作用,只能加碼了。那個大嘴叉子警察嘴巴湊上來,咬著她耳朵說:“美麗的小姑娘,再不開口,就給你破相!”邊說邊拿起炭火盆里一個燒得通紅的鐵鏟子,在她面前晃了又晃。

她又是一陣劇烈的哆嗦,眼淚就要下來了。

選自《中華文學(xué)選刊》2017年第11期

原載《芳草》2017年第4期

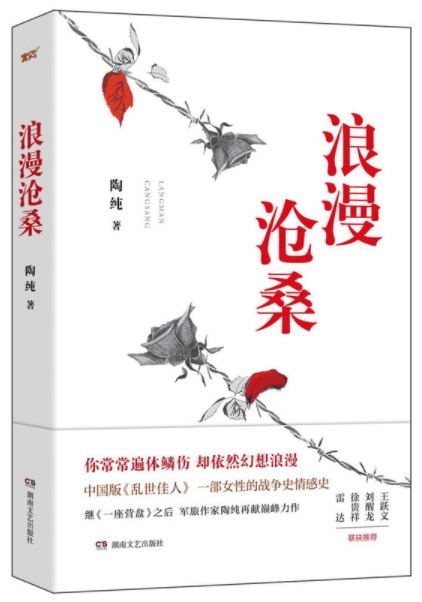

【作者簡介】陶純,原名姚澤春。1988 年開始創(chuàng)作。出版長篇小說《一座營盤》《雄關(guān)漫道》等5 部,發(fā)表中短篇小說100 余篇。文學(xué)作品兩獲“全國五個一工程”獎、兩獲“中國人民解放軍文藝獎”、三獲“全國文藝新作品獎”一等獎、兩獲“中國圖書獎”。《一座營盤》入選2015 年度中國小說學(xué)會年度排行榜、《當(dāng)代》長篇小說“年度五佳”。影視作品五獲“全國五個一工程”獎、四獲中國電視劇“飛天獎”。現(xiàn)為解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)專業(yè)作家。