“他是彌足珍貴的時代靈魂,無與倫比的維也納心聲”

阿圖爾·施尼茨勒

他是彌足珍貴的時代靈魂,無與倫比的維也納心聲。

——海因里希·曼

施尼茨勒——時代的靈魂

阿圖爾·施尼茨勒(Arthur Schnitzler,1862—1931)是維也納現(xiàn)代派的核心人物。他出生于一個猶太家庭,父親是著名的醫(yī)生。他于1879年入維也納大學學醫(yī),1893年開辦私人診所,后來棄醫(yī)從文,專事創(chuàng)作。他以表現(xiàn)意識、下意識和內心情感為宗旨的心理藝術風格,為德語現(xiàn)代派文學的發(fā)展奠定了深厚的基礎,因此也成為世紀轉折時期德語現(xiàn)代派文學最杰出的代表之一。

施尼茨勒的文學主題:愛情與死亡

施尼茨勒被視為維也納世紀轉折時期一個融感傷與縱情為一體的風俗作家。他的作品很少涉及什么重大社會問題,自稱表現(xiàn)愛情與死亡是其文學創(chuàng)作的主題。它們大都描寫當時沒落貴族、資產(chǎn)階級和市民階層在無度的享樂中對待愛情、婚姻、家庭和性生活的扭曲心理,從各種不同的視角,以獨特的藝術手法展示了十九世紀末二十世紀初帝國滅亡前維也納社會充滿危機的現(xiàn)實和趨于崩潰的文化價值。

施尼茨勒當過醫(yī)生,對人的觀察十分細致,善于深入人的內心世界,刻畫人物的心理活動。他在描寫時,往往把現(xiàn)實與幻覺、真實與假象融為一體,給作品蒙上一層怪誕的色彩。他通過這種手法表現(xiàn)人物的苦悶、彷徨、悲觀、無聊、沒落等情感。他是世界文壇上最早運用意識流表現(xiàn)技巧的少數(shù)作家之一。施尼茨勒的創(chuàng)作既有印象主義的印記,又開創(chuàng)了意識流的先河,同時充滿對人的生存危機深切的關注。

表現(xiàn)愛情與死亡是施尼茨勒創(chuàng)作最典型的主題之一,反映了一個似乎放蕩縱情而垂死掙扎的時代。在花花公子與維也納“甜妞”形形色色的生活片斷中,這種縱情享樂的掙扎融解于若即若離的情感氣氛之中。在表現(xiàn)社會特征和行為方式上的匠心獨運使得人物世界的“輪舞”顯示為一定的歷史現(xiàn)實。其社會分析的尖銳性之所以不能一下子就看得出來,是與施尼茨勒嫻熟而獨到的藝術特點分不開的:追求間接作用的技巧、暗示和諷喻。這些藝術準則也決定了他的創(chuàng)作形式變化多端的跨度。

施尼茨勒戲劇

施尼茨勒一生鐘愛戲劇創(chuàng)作,特別是獨幕劇。在他完成的四十四部劇本中,有二十七部是獨幕劇。即使他創(chuàng)作的三幕或五幕劇,也大都是由相對獨立的片段結構起來的舞臺作品。他自己認為,獨幕組劇是最適合于他的戲劇形式。施尼茨勒的戲劇深深地根植于他所熟悉的環(huán)境里:維也納現(xiàn)實;人物和沖突都來自于作者對社會現(xiàn)實的經(jīng)歷和感受中。

施尼茨勒早期的劇作在借鑒自然主義描寫手法的同時,則把藝術的目光從傳統(tǒng)的外在描寫投向隱秘的內心世界,他也不主張把戲劇變成公開批評的論壇。這些劇作雖然潛藏著濃厚的傾向性,但可以看出來,作品不謀求直接表現(xiàn)控訴和吶喊,或者具體的社會變革。這也是維也納現(xiàn)代派共有的特征。施尼茨勒的作品更多的則是對那個世界抱有一種懷疑的態(tài)度,傾心于把現(xiàn)實中人與人之間扭曲破裂的關系表現(xiàn)為普遍的現(xiàn)象,從而引申出對人的最根本的感受。出于這種懷疑,施尼茨勒的藝術流露出某些聽天由命的特征:被壓抑的痛苦神態(tài),無所適從的情感。盡管作者表現(xiàn)的是稍縱即逝、轉瞬即止的情感變化,但其對社會關系的理解不斷地創(chuàng)造出一定的模式和人物,他所描寫的人物的全部矛盾性中蘊含著深刻的社會批判意識。

組劇《阿納托爾》(Anatol,1893)是施尼茨勒的成名作。這出劇是由七個相互聯(lián)系又相互獨立的獨幕劇組成的,貫穿全劇的中心人物是阿納托爾,一個名副其實的維也納花花公子。而在其中不斷變換的則是一個個頻繁出現(xiàn)在施尼茨勒眾多作品中的“甜妞”角色。這里沒有戲劇情節(jié),也沒有戲劇行為,只有主人公與一個個“甜妞”之間發(fā)生的一場場對話。而正是通過這些不同的對話片段從心靈深處表現(xiàn)了阿納托爾愛情不需要忠誠,只“相信無意識狀態(tài)”的心理危機。在這個自稱為“輕浮而多愁善感的人”看來,他周圍世界的人的行為顯得“很典型”,也就是說適合于一種千篇一律的感覺。在這里,施尼茨勒首先關注的是心靈的展示。那些多愁善感、充滿病態(tài)的對話模式深深地滲透著一種醉生夢死的生存的空虛和一切價值走向崩潰的維也納世界的脆弱。

獨幕劇《發(fā)問命運》構成了《阿納托爾》全劇的核心。劇中的阿納托爾當著自己朋友馬克斯的面,對女友克拉施以催眠術,目的是要弄明白女友是否忠實于他。他既想以此“獲得真實”,卻又認為“除了偶然之外,什么都不存在”,因為他害怕克拉說出欺騙他這個“真正的真實”。《發(fā)問命運》看似以文學的方式展示了弗洛伊德在醫(yī)學上所研究的催眠術,但作者借以要表現(xiàn)的是主人公面對一個縱情享樂的社會現(xiàn)實,陷入了一種無法克服的心理危機和矛盾之中。《阿納托爾》以這種方式表現(xiàn)的逢場作戲的“角色”完全融進了習俗與爾虞我詐的社會現(xiàn)實之中,為表現(xiàn)充滿危機的個性與充滿矛盾的社會狀態(tài)開辟了新的路子,也是作者后來描寫的一系列類似題材最成功的開端。

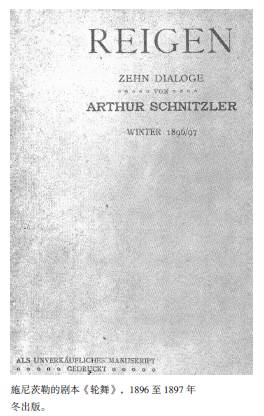

三幕劇《兒戲戀愛》(Liebelei,1895)和組劇《輪舞》(Reigen,寫于1896—1903年)是施尼茨勒通過戲劇方式所描繪的世紀轉折時期維也納社會風俗畫的代表作。它們所描寫的主題都是所謂的愛情,同樣都遭到來自方方面面的種種非議,甚至引起軒然大波,被斥之為傷風敗俗的色情劇。

施尼茨勒在反駁一些批評家對《兒戲戀愛》這出劇隨心所欲地濫發(fā)議論時指出:

“我在這部戲里表現(xiàn)了一個平民姑娘與一個豪門出身的大學生的愛情,描寫了這個姑娘的幸福、痛苦和結局,因為那個依然纏綿于舊情的年輕人打一開始就以輕浮放蕩的態(tài)度對待與姑娘的關系,因此,我稱這出戲為兒戲戀愛,其中賦予了不會讓人聽而不聞的諷刺意味。”

可以說,《兒戲戀愛》和《輪舞》都是這種意義上的兒戲戀愛。

在《兒戲戀愛》中,施尼茨勒把充滿感情的維也納大眾戲劇變成了一種社會心理劇。這出劇表現(xiàn)的是出身豪門的維也納大學生弗里茨和天真的平民姑娘克里斯蒂娜的愛情關系。對克里斯蒂娜來說,弗里茨就是她全部的幸福,因為在他之前,她沒有愛過任何男人,即使弗里茨不愛她了,她也不會再愛任何別的男人。而弗里茨玩的則是兒戲戀愛,因為他要借這種瞬間的快樂從與一個貴夫人艱辛的“愛情悲劇”中得到恢復,正像他的朋友臺奧多所說的,“女人不必有情趣,而應該讓你舒服”,“她們的存在就是使你有所享受!”“這就是更深一層的意義所在”。克里斯蒂娜意味著能夠使弗里茨在這樣的幸福感受中逃脫那單調的空虛。他唯獨相信的是感受的“瞬間”,因為這種瞬間會“給自己的周圍噴灑上一種永恒的香氣”。最后,克里斯蒂娜得知弗里茨為了爭奪另外一個女人在角斗中喪命,她對他來說“不過是一種消遣”,便絕望地沖出屋子結束了自己的一生。在一個把蒙騙、爾虞我詐和不負責任的陳規(guī)陋習視為生存準則的世界里,平民姑娘克里斯蒂娜遭受感情玩弄的命運便使得這個準則的反常在一種潛在的諷刺中暴露無遺。玩兒戲戀愛導致了弗里茨的死亡。而在克利斯蒂娜身上表現(xiàn)出的是那種絕對的、天真無邪的、不愿意流俗于那種準則的情感,因此最終也只有走上絕望。按照題材和人物布局,這個劇帶有市民悲劇的特點,但克利斯蒂娜的悲慘結局絕非是一個掙脫了社會桎梏的理想的升華,最終只是無所適從的絕望。作品的結局象征性地投射到克里斯蒂娜房間的一幅畫上:一個姑娘從窗戶向外望去,外面是冬天。這張畫的題目是:“孤獨”。在這出劇中,嚴肅與詼諧、諷刺與荒誕并存,使施尼茨勒的戲劇更趨于悲喜劇。

《輪舞》是世紀轉折時期描寫維也納風俗畫的高潮。這出被斥之為傷風敗俗的“色情劇”發(fā)表后一直遭到禁演,直到1920年,全劇才得以在柏林首次上演,可是演出引起的風波一波未平一波又起。而施尼茨勒本人對那一切反對上演《輪舞》的非議根本不屑一顧。《輪舞》的精美構思可謂在世界戲劇文學中絕無僅有。全劇由十個情景組成,有十個人物登場。他們沒有姓名,只有身份和地位,上到伯爵,下到妓女,相互交替組成性愛伙伴。

這個輪舞從妓女引誘士兵(1)開始,經(jīng)過士兵設法接近女傭(2),女傭中年輕先生的計(3),年輕先生與年輕太太享受柔情蜜意的時刻(4),年輕太太被其丈夫“誘奸”(5),丈夫在酒店雅間陪伴甜妞(6),甜妞經(jīng)歷與詩人的甜言蜜語(7),詩人在女演員家里過夜(8),女演員誘惑伯爵(9),直到伯爵清晨醒來時躺在妓女家的長沙發(fā)上(10),輪舞結束。在這出不同凡響的戲劇中,施尼茨勒有意識地表現(xiàn)了這些無名無姓、只有等級和類別的人物,著意描寫的是他們性愛前后的對話和行為。作者當然不是以描寫傷風敗俗的花柳桃色為目的,而是以短小精辟的藝術形式,展示出典型的行為方式。這場幾乎包羅了社會各個階層的輪舞,其意義不在于無度的縱情享樂抹去了社會等級區(qū)別,而最根本的是這種身體的行為使得社會典型和個性化的表現(xiàn)方式有機地結合在一起。施尼茨勒在以心理學家透視的目光虛構的對話中,讓人物不知不覺地、自然而然地自我突現(xiàn)出來。無論是丈夫與其太太那“神圣”的對話,還是詩人與甜妞那掩飾淫蕩的甜言蜜語,或者年輕太太與年輕先生那卿卿我我的曖昧,這些經(jīng)典的戲劇對話都極具諷刺性地表現(xiàn)了人物扭曲的內心世界,無情地揭示出了價值的空虛、愛情的卑劣、道德的淪喪、人性的虛偽。

施尼茨勒小說

戲劇是施尼茨勒文學創(chuàng)作的核心,小說是核心的衍射。同戲劇一樣,他的小說創(chuàng)作也打破了傳統(tǒng)的模式,無論在形式還是內容上都形成了新的風格。在虛構與真實之間,小說創(chuàng)作融會了各種敘述文學的風格,出現(xiàn)了獨具特色的小說類型。施尼茨勒的小說創(chuàng)作始終與世紀轉折時期的維也納精神分析學和馬赫的感知哲學息息相通。

在長達三十余年的小說創(chuàng)作中,施尼茨勒為后世留下了豐厚而廣泛流傳的佳作。施尼茨勒的小說大都表現(xiàn)出對人的個性經(jīng)歷持久執(zhí)著的興趣。愛情與死亡構成了其創(chuàng)作題材的基礎,捕捉人物的心理瞬間是他藝術表現(xiàn)風格的根本所在。由于他的藝術注意力更多地趨于再現(xiàn)人的心理感受,崇尚一種在邏輯上無規(guī)律可循的心理表現(xiàn),因此,作者往往以強有力的形象語言、細膩分明的感受和鮮明的價值對比,展現(xiàn)了多愁善感的主人公的回憶、預感和夢境。具體的感受描寫往往贏得了相對的獨立性,仿似一幅幅若即若離的語言油畫。施尼茨勒的小說雖然在形式上或多或少地保留了十九世紀小說的傳統(tǒng),但在表現(xiàn)手法上開辟了一代新的風格。他是德語文學中第一位采用意識流(內心獨白)表現(xiàn)手法的作家。這種表現(xiàn)手法后來在愛爾蘭作家喬伊斯的小說《尤利西斯》中得到更加廣泛的應用,并且發(fā)展成為現(xiàn)代小說十分重要的藝術技巧。

《死》是施尼茨勒自認為藝術上最成功的第一篇小說,是批評家巴爾所倡導的“心理藝術”最早的典范之作。這篇小說捕捉的是一個病入膏肓的年輕人最后在愛情關系上的行為和心理變化。作者從一個陌生的角度,幾乎以心理學家的興趣描繪了主人公在死亡直接威脅下的生存心理。身患肺結核的主人公費利克斯得知自己已經(jīng)時日不多,他的女友瑪麗決定和他死在一起。這個決心在有意無意地發(fā)生著變化,兩個相愛的人的關系也隨之相互日益疏遠。施尼茨勒在這里以敏銳的感受力和小說形式對人物相互交織的心理狀態(tài)進行了惟妙惟肖的“臨床診斷”:一方面是費利克斯的希望、沮喪和突然爆發(fā)的殘酷的自私自利,另一方面是瑪麗無私的愛的奉獻、日益冷漠的同情和再次贏得自己的生存意志。在小說頗有戲劇性高潮的結尾,費利克斯突然死于大咯血,而瑪麗則躲進前來施救的醫(yī)生的懷抱里。每當情節(jié)進入高潮時,烘托氛圍的外在情景描寫突轉為內心獨白,讓人物的意識和心理狀態(tài)自然而然地得以直接而充分的表露:無論是瑪麗不斷增長的情感疑慮、她的動搖和最終斷然的解脫,還是慢慢走向死亡的費利克斯的內心沖突迭起的圖像和幻影,都是以這種別具一格的方式展現(xiàn)出來的。這種表現(xiàn)手法幾乎貫穿施尼茨勒后來的全部小說創(chuàng)作之中,特別在《古斯特少尉》和《埃爾澤小姐》中,可以說運用到了爐火純青的地步。

繼《死》之后,《古斯特上尉》無疑是影響最深遠的代表作。這篇小說以辛辣的諷刺揭示了奧匈帝國軍官的“榮譽觀念”的虛偽,作者因此被撤銷了預備軍官職務。在這之前的小說中,施尼茨勒只是片斷地運用了內心獨白手法,而到了《古斯特少尉》,內心獨白便成為貫穿始終的敘述原則;外在的情節(jié)僅僅來自于主人公下意識的動態(tài)回憶中:古斯特少尉一次聽完音樂會后,在衣帽間由于他愚蠢的傲慢被一個地位低下的面包師斥為“無賴”,他不能與之角斗,便要以自殺來保全體面,以維護奧地利軍官的榮譽。然而,黎明時他得知那個面包師午夜中風身亡,于是他如釋重負,從恥辱中得到解脫。這篇小說沒有脈絡清晰、沖突跌宕的故事情節(jié),施尼茨勒借用自然主義的表現(xiàn)手法,刻意記錄的是主人公在其榮譽觀念受到傷害后轉瞬即止、稍縱即逝、飄忽不定、琢磨不透的心理活動,外在的情節(jié)自始至終融化于少尉神經(jīng)過敏的內心獨白中。通過跳躍不定的心理語言描寫,那些互不關聯(lián)的心理過程僅僅表現(xiàn)為相互交錯的回憶片斷,時斷時續(xù)的情緒瞬間,一系列的幻覺和夢境,突如其來的意識逆轉和違反常理的荒誕念頭,下意識的沖動,只言片語的講話方式等。在這里,古斯特的自由聯(lián)想代替了邏輯思維,意識活動充滿隨意性;“心理時間”取代了“空間時間”,打破了傳統(tǒng)的時空概念。展現(xiàn)在讀者面前的是一個由直覺與幻覺、記憶與印象、想象與幻想、夢境與現(xiàn)實交織成的萬花筒。《古斯特少尉》以充滿夢幻的意識流手段,從“內部”勾畫出一個異化的自我、一個變態(tài)的心靈、一個分裂的主體。這部小說深刻的諷刺意義在于,不用敘述者解釋或者制定價值標準,僅僅通過少尉的自我意識流動,便把主人公置于十分可笑可悲的境地。《古斯特少尉》創(chuàng)造了一個新的藝術典范;小說的主人公也成為具有社會歷史意義的典型:女人、馬、賭債、角斗,這就是一個意識的境界,其駭人聽聞的空虛代表著一個世紀轉折時期屬于奧匈帝國社會支柱的階層。

施尼茨勒晚期的小說《埃爾澤小姐》把作者在《古斯特少尉》中運用的內心獨白手法發(fā)展到了極致。從敘述結構來看,這篇小說由于完全放棄了傳統(tǒng)的敘述者,從而消解了任何形式的審美距離,整個敘述僅僅限定在一個人物的感知世界中;一切外在的東西都被主人公的心理感知內在化。小說的基本線索是:與親戚一起在意大利度假的埃爾澤小姐不得不遵從母親的電告,去向在同一地度假的藝術商人道斯戴借一筆巨款,以使其父擺脫經(jīng)濟困境,免遭破產(chǎn)和牢獄之災。可道斯戴借款的條件是要能夠觀賞她那裹在“星光中”的“倩影”。埃爾澤小姐因此陷入極度痛苦的心理沖突中。而在母親的再三逼迫下,她不得不接受屈辱的條件。于是,她身上僅裹著一件黑色睡袍,在賓館里四處去尋找道斯戴。她當著那些聚集在音樂沙龍里的客人脫光衣服。她的精神徹底崩潰了。她最終在房間里服下了早已準備好的毒藥。彌留之際,她那漸漸逝去的意識重新回到了越來越遙遠、越來越幸福的童年時期,直到完全消失。在《埃爾澤小姐》中,施尼茨勒以小說形式表現(xiàn)了精神分析學關于神經(jīng)病的認識和弗洛伊德的釋夢理論,并且把社會批判意圖融貫到這個別具風格的心理案例中;在主人公瞬間感知的聯(lián)想中,始終反射著那個值得令人反思的外在世界。

小說《夢幻記》是施尼茨勒以文學形式對人的深層心理頗具挑戰(zhàn)性的探尋和發(fā)掘,表現(xiàn)了“那些無意識真實的震撼,人的情欲天性的震撼”,深受弗洛伊德的贊美。這部小說描寫的對象是婚姻危機:弗里多林和阿貝蒂娜夫妻覺得被一種強大的力量深深觸動,使得他們面臨著被拋出這個有序的婚姻世界,而陷入既充滿巨大誘惑又充滿死亡危險的境地。于是他們的關系相互疏遠,雙方都鬼使神差地去追尋那所錯過的東西:他試圖在一個夢幻般的現(xiàn)實中去尋求心理的滿足,而她則在一個近乎現(xiàn)實的夢幻中去實現(xiàn)心靈的需求。他們在經(jīng)歷著一個個夢幻般的誘惑。弗里多林親身感受了一個秘密社團那放蕩無比的瘋狂后回到家里,正好把妻子從一個激動的夢境中喚醒。她說,她在夢境中將自己許給了另一個男人,同時又眼睜睜地看著弗里多林在遭受著十字架折磨的痛苦。在一個個的夜晚經(jīng)歷中,那種長久被壓抑的誘惑在他們身上得以實現(xiàn),那種長久被壓抑的性欲需要也得以釋放,心靈讓他們經(jīng)歷著在外在現(xiàn)實中不會成為事實的東西。施尼茨勒在這里象征性地把夜晚與下意識聯(lián)系在一起。最終通過夫妻雙方對心靈深處那種欲望的傾訴,他們克服了下意識所帶來的情感傷害,認識到“一個夜晚的真實,甚至不用說一個整個人生的真實,同樣也意味著人生最內在的真實”。

《特蕾莎:一個女人一生的編年史》是施尼茨勒晚年創(chuàng)作的最后一部小說,在其“整個創(chuàng)作中占有特殊地位”。這篇小說分為106個短小章節(jié),講述了特蕾莎一生的歷程。作者在這里采用了傳統(tǒng)的編年史式的結構形式,卻又打破了小說原本的統(tǒng)一性和情節(jié)發(fā)展的連續(xù)性。小說的章節(jié)就像電影里的蒙太奇一樣,相互之間沒有必然的聯(lián)系,人物的經(jīng)歷自然也沒有了符合邏輯的發(fā)展主線,其認同感支離破碎。小說描寫從特蕾莎十六歲時的經(jīng)歷開始,直到她死于兒子的暴力,一個個情節(jié)都充滿著偶然性。年輕的特蕾莎面對家庭不可挽回的衰敗,漠然置之地走上自己的生存之路。在孤獨和單調的職業(yè)經(jīng)歷中,她成了一個毫無生活中心的人,試圖靠著偶然的愛情關系來安慰自己孤獨的心理。她首先遇到了畫家和音樂家陀庇什,和他生了一個兒子。后來她覺得與玩弄謊言成性的陀庇什的關系根本改變不了她那不可克服的寂寞:“無論是有他的愛情還是沒有他的愛情——她都一樣孤獨。”當兒子弗蘭茨日益墮落成小偷和皮條客時,特蕾莎在繼續(xù)著自己偶然的愛情經(jīng)歷。結果她偶然繼承了一小筆遺產(chǎn)。施尼茨勒早期的短篇小說《兒子》的情節(jié)構成了這部小說的結尾:墮落的兒子屢次向母親索要錢。特蕾莎拒絕之后遭到兒子的毒打和捆綁。兒子被逮捕了。特蕾莎臨終時認識到自己對兒子危害社會的墮落行為負有不可推卸的責任,并且求自己的情人去替兒子說情。

在這部小說中,施尼茨勒把個人的命運與社會現(xiàn)狀有機地聯(lián)系在一起。他以獨特而客觀的敘述視角,表現(xiàn)了一個“被社會分裂的自我”(布洛赫)的命運的偶然性。小說只是由施尼茨勒所稱道的瞬間的真實組合而成的,但正是從人物這些平平常常的瞬間經(jīng)歷中讀者感受到一個社會和道德現(xiàn)實那五光十色的全景圖像。

世紀轉折時期維也納特殊的文化氛圍造就了施尼茨勒這個獨具風格和審美價值的作家。隨著時間的流逝,他的作品越來越受到世界文壇的關注,特別是從二十世紀七十年代興起的施尼茨勒熱潮以來,這位作家對西方現(xiàn)代派文學所產(chǎn)生的影響也得到了應有的認識和重視。

在二十世紀德語文學中,奧地利文學具有舉足輕重的作用,因為從維也納現(xiàn)代派以來,它一次又一次地開創(chuàng)了新文學潮流的先河,一次又一次地讓世界對德語文學刮目相看。其實,奧地利作家對我國讀者來說并不陌生,如卡夫卡、里爾克、茨威格等早就在我國讀者的心里占有了一席之地。改革開放以來,我們國內對奧地利文學的認識也在不斷地發(fā)生變化,特別是奧地利女作家耶利奈克獲得2004年度諾貝爾文學獎之后,就更加引起了我國讀者對奧地利文學的興趣和關注。

實際上,施尼茨勒的作品在我國早就有介紹。二十世紀二十到三十年代,他的作品就受到中國學界的關注,一些戲劇和小說相繼翻譯介紹到我國。此后好長時間,這位奧地利作家?guī)缀踉僖矡o人問津。直到二十世紀八十年代,我們國內才又出版了《施尼茨勒中短篇小說集》。總體來看,我們對這位作家的介紹和認識還是很欠缺的。作為一個對德語現(xiàn)代派文學的產(chǎn)生和發(fā)展具有重大影響的作家,施尼茨勒的作品形式多樣,內涵豐富,風格獨特。我覺得很有必要把這位作家比較全面地介紹給中國讀者。人民文學出版社現(xiàn)在推出的三卷本《施尼茨勒作品集》是在對這位作家的全部創(chuàng)作系統(tǒng)梳理的基礎上精選而成的。文集包括三個部分:小說(短篇、中篇和長篇)、戲劇和箴言。在編選過程中,編者既考慮到這位作家各個創(chuàng)作時期曾經(jīng)產(chǎn)生過重要影響的代表作,又顧及作者整個創(chuàng)作中在主題、形式和表現(xiàn)手法上的變化,力圖提供一個概括性的全貌。出版這套文集的初衷,就是讓我國讀者更好地了解和認識這位維也納現(xiàn)代派文學的開路人,追尋二十世紀奧地利文學輝煌之源。

韓瑞祥

2013年1月28日

本文韓瑞祥先生為《施尼茨勒作品集》一書所寫的序言。因原文篇幅較長,這里為摘選。

阿圖爾·施尼茨勒(Arthur Schnitzler,1862—1931)是維也納現(xiàn)代派的核心人物。他出生于一個猶太家庭,1879年入維也納大學學醫(yī),1893年開辦私人診所,后來棄醫(yī)從文,專事創(chuàng)作。他以表現(xiàn)意識、下意識和內心情感為宗旨的心理藝術風格,為德語現(xiàn)代派文學的發(fā)展奠定了深厚的基礎,因此也成為世紀轉折時期德語現(xiàn)代派文學最杰出的代表之一。

本書收入了施尼茨勒所有的代表作品,如中短篇小說《死》《小小的喜劇》《死者無言》《古斯特少尉》《陌生的女人》《希臘舞女》《卡薩諾瓦還鄉(xiāng)記》《埃爾澤小姐》《夢幻記》,長篇小說《特蕾莎:一個女人一生的編年史》,戲劇《兒戲戀愛》《綠鸚鵡酒館》《輪舞》,箴言《關系與孤獨》。