面對自己的痛 發(fā)現(xiàn)自己的美

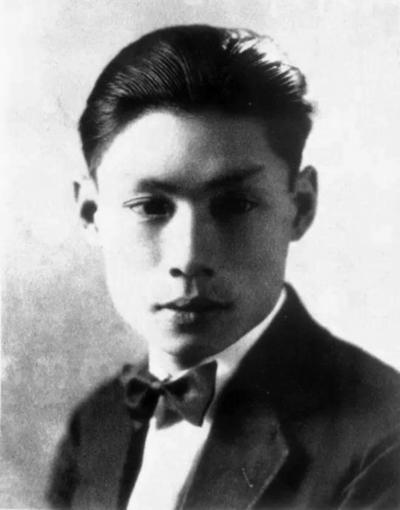

曹禺

老舍

郭沫若

夏衍

田漢

洪深

吳祖光

周貽白

李健吾

阿英

編者按

盡管戲劇學者尚有討論,今年仍被認為是中國話劇誕生110周年。紀念,是為了尋索源泉,再度出發(fā)。本刊采訪國內卓有建樹的若干位劇作家、戲劇導演和戲劇學者,分為劇場、劇作和思潮三個專版,對110年來的中國話劇遺產略作回望,對當下戲劇問題真誠探討。期待未來中國話劇迎來更豐盛的華年。

受訪人:

田本相,中國藝術研究院教授

林克歡,戲劇學者,戲劇評論家

林蔭宇,戲劇導演,戲劇教育家

過士行,劇作家,戲劇導演

潘惠森,香港演藝學院戲劇學院院長,

劇作家,戲劇導演

傅 謹,南京大學文學院教授

呂效平,南京大學文學院教授

李亦男,中央戲劇學院教授,戲劇導演

李建軍,戲劇導演

1.為什么只有曹禺和老舍的劇作被反復排演

李靜:從中國話劇史上看,作品至今仍被頻繁上演的劇作家不多,似乎只有曹禺、老舍先生的劇作仍有強大的生命力和影響力。這是為什么?

林蔭宇:曹禺先生、老舍先生的某些作品,如《明朗的天》、《青年突擊隊》、《紅大院》等也有歷史局限性,也缺乏反復排演的生命力。

其實,他們能頻繁上演的代表作在各個時期復排時,也烙下了不同的時代印記。把《茶館》1958年、1963年、1979年三個版本作簡單對比,即可看到。

《茶館》1958年演出第一版后,有評論說它“懷舊”、“低沉”、“感傷”,建議改為以康順子母子為主線、兒子上山參加革命的積極主題。因老舍先生的堅持,1963年演出時未作此修改。

1963年版最大的改動是增加了幕后的學生反內戰(zhàn)、反饑餓、反迫害的示威游行,臺前能聽到清晰的口號聲和革命歌聲。并把1958年版里兩個罷課的小學教員來茶館喝茶,改成1963年版的四五個示威學生借茶館為被憲兵特務打傷的女學生包扎傷口——這就把敵我斗爭的殘酷、人民的革命反抗直接推上了舞臺。當然,主題也變得積極了。

1979年版有一個極有趣的更動:示威學生們唱的歌曲變了。1963年版唱的是《解放區(qū)的天》,1979年版唱的是《團結就是力量》。

再說《雷雨》舞臺闡釋的時代變遷。1954年版的《雷雨》被解讀成“它鮮明地刻畫出以魯大海為代表的中國工人階級和以周樸園為代表的民族資產階級之間的矛盾”。復排中加強了魯大海的反抗性、不妥協(xié)性和思想的進步性;挖掘、添加了魯媽對周樸園虛偽性的發(fā)現(xiàn)與揭露。甚至表揚曹禺在中國革命處于低潮的1933年,能寫出魯大海這個人物,寫其和周樸園之間的斗爭,并且明確地同情魯大海一邊,說明“曹禺的思想境界是很高的”。

曹禺自述:“評論家們說我寫這個劇本有比較進步的思想在指導著我,我當時還不大領會”,“我寫《雷雨》的時候(1934年——編者注),很年輕,那時不怕人說,不怕人批評,沒有那么多顧慮,也沒有想到一定要達到什么社會效果,甚至連主題也沒有預先想到它”。

曹禺先生、老舍先生能夠在各個時期頻繁上演的代表作,都是以藝術為本位,寫那個時空下的人,人的生存狀態(tài)、人的欲望、人的潛在意志、人的深層情感,寫出了人的靈魂的豐富性、復雜性和深刻性。

呂效平:因為我們的社會在現(xiàn)代化的門檻前徘徊太久。

傅謹:話劇是西方引進的戲劇樣式,而曹禺和老舍都深受西方藝術觀念和手法影響,這是他們的作品與話劇的表現(xiàn)形態(tài)較能有機融合,所以相對成熟的原因之一。當然更重要的是他們對人性的洞察、深刻的表現(xiàn)和天才的表達,使之超越了狹隘工具論的束縛。

2.那些值得重新“發(fā)現(xiàn)”的劇作家和劇作

李靜:除了曹禺和老舍,中國話劇史上寫實劇、浪漫劇、歷史劇和喜劇等樣式都曾涌現(xiàn)佳作,還有哪些劇作家和作品,值得被今日戲劇人重新“發(fā)現(xiàn)”和汲取?他們的作品很少再被上演,是由于被遮蔽,還是因其歷史局限性而難有生命力?為何我們沒有更多的劇作家,經得起各個時代反復排演?

林克歡:十九世紀末、二十世紀初,話劇傳入中國之時,適值西方自然主義臻于成熟、各類現(xiàn)代主義戲劇蜂起的變革時代。決心“以鮮血洗凈舊污”(陳獨秀:《文學革命論》)的新文化運動的主將們,將話劇當作反封建、反舊文化的工具與武器。當他們急切地向西方尋求新科學、新文化,大量譯介西方文藝作品時,饑不擇食,全盤照收,大量古典主義戲劇、浪漫主義戲劇、表現(xiàn)主義戲劇、象征主義戲劇、唯美主義戲劇……摩肩累背、爭先恐后地擠過中國舞臺的上場門。各種各樣的戲劇流派、樣式、技法,逐漸為人們所了解,涌現(xiàn)了郭沫若的《卓文君》、田漢的《咖啡店之一夜》、洪深的《趙閻王》、白薇的《琳麗》、向培良的《暗嫩》、濮舜卿的《人間的樂園》、楊騷的《迷雛》、陳楚淮的《骷髏的迷戀者》、陶晶孫的《尼庵》、楊晦的《來客》、徐訏的《荒場》等一大批極具浪漫主義情調,象征主義、表現(xiàn)主義、未來派色彩,被籠統(tǒng)地稱為“新浪漫主義”的戲劇作品。可惜好景不長。中國現(xiàn)代社會充滿著烽火與血色,不出十幾年便發(fā)生一次大變革。

傅謹:話劇在20世紀30年代基本就已經成熟了,其后涌現(xiàn)出不少優(yōu)秀作家作品,上海淪陷時期話劇進入鼎盛階段。且不必說風靡一時的《秋海棠》,其時綠寶劇場的演出,周貽白、阿英的創(chuàng)作、李健吾化洋為中的創(chuàng)作,都未見得不宜于今天上演。

值得指出的是,話劇史著完全不提及這些優(yōu)秀作家的優(yōu)秀作品,似乎20世紀中半葉的話劇只有左翼。有強烈時代局限性的恰恰是那些被附加了太多非戲劇因素的作家作品。但我想總有一天,那些佳作終究會被重新發(fā)現(xiàn),而中國話劇也會因此獲得更高的起點。我主編《中國話劇百年典藏》(人民文學出版社,2017)就是出于這樣的動機,希望收錄其中的許多民國年間的話劇,可以供各地話劇團選擇,或許其中就出現(xiàn)了可反復排演的經典。他們不應該被完全遺忘。

呂效平:李龍云《天朝上邦》三部曲。它迄今沒有被認真地演出過,主要是因為,我們今天更傾向于頌揚自己的民族性而不是像魯迅那樣地審視自我;另一個非主要原因是:當代劇場藝術家們對他們自己比對任何劇作家都更有信心。

3.真實還是虛偽,是區(qū)分優(yōu)劣的第一標準

李靜:杰出的中國話劇留下了兩種遺產:一是“批判性的寫實”,二是“寫人物靈魂的詩”。這兩點在您的戲劇創(chuàng)作中占據(jù)何種地位?在當下時代,好的劇作需要具備哪些要素?如何避免“就事論事”地寫一部戲?

過士行:“批判性的寫實”和“寫人物的靈魂之詩”是一個不能完全分割的問題。批判如果完全停留在現(xiàn)象上,就會滯重,就會瑣碎,就會失去方向。而完全的描寫靈魂而不觸及現(xiàn)實,就會讓人缺氧,讓人不知所云。不論是楚辭的《招魂》還是荷馬的史詩都極深刻地觸及了現(xiàn)實。歌德的《浮士德》甚至涉及化學。但是有個比重問題。有的作者側重現(xiàn)象,有的作者側重本質。契訶夫較側重現(xiàn)象,貝克特較側重本質。在他們中間的是莎士比亞。

潘惠森:關于“批判性的寫實”和 “寫人物靈魂的詩”,我比較喜歡后者。人物寫不好,“批判”再深刻對我都意義不大。寫文章也可以批判,甚至更直截了當,為什么要寫戲劇?既然選擇了戲劇,首先就要寫得“像”個“戲”。當代戲劇樣式繁多,有時候像時裝秀,看得人眼花繚亂,但無論設計多厲害,一件衣服首先得能穿,這是基本;戲劇的基本是什么?我覺得是人物吧。當然,哪個戲會沒有人物?關鍵是,有沒有寫出人物的靈魂。至于如何避免“就事論事”地寫一部戲?這個問題令我想起美國劇作家 David Mamet在一個訪問中說的話,大意是:我們內心想要什么,通常都不會直白地說出來,而是通過某些手段來獲取的。明白了這一點,你就知道好和壞的劇本寫作的區(qū)別了(the difference between good and bad playwriting)。我覺得,這也是基本——對人性的基本認知。

呂效平:實際上,描寫現(xiàn)實還是描寫人的靈魂,其差異不大有意義。真實地描寫還是虛偽地描寫,其差別才是天壤之別。

李靜:歷史劇是當下非常興盛的話劇類型,但也是很難寫好的類型。您如何在自己的作品中處理“歷史”與“戲劇”的關系?談談您的歷史觀?

潘惠森:關于“歷史”,我只在中學時期背過幾個朝代的名稱和歷史事件,根本談不上什么歷史觀。歷史吸引我的,還是人。人,在一個特定的時空,特定的人生處境,他會做什么?怎么做?“歷史”很多時候都沒有“清楚”告訴我們, 這就容許我們各自用自己的想象來“解釋”了。既然是“我們”的解釋,那就不完全是“歷史”了。我曾經寫過幾個以歷史人物為題材的劇本,寫他們,是因為在他們身上,看到“我們”;在他們的時代背景中,又看到“當下”。覺得有趣,于是便寫了。

4.希望擺脫娛樂話劇為主的局面而關注人本身

李靜:宏觀地看,相比上世紀三四十年代的大家輩出、佳作云集的狀況,以及上世紀七十年代末直至八九十年代的第二個劇作高潮,當下話劇劇本創(chuàng)作的主要特點是什么?有何進展?又有何問題?對劇作者自身而言,需有哪些準備,來消化、解決這些問題,寫出既來自、又超越自己這個時代的佳作?

過士行:上世紀三四十年代的劇作,寫家國大事比較多,革命啊,抗戰(zhàn)啊,土地革命啊……在這種情況下,依然有曹禺和老舍這樣能寫出個人命運的大作家。七八十年代的話劇則是寫個人政治命運改變的比較多——冤假錯案的平反啊,新的生活道路的呈現(xiàn)啊……寫這些的比較多。現(xiàn)在的話劇我看得還沒你多呢,總的走向我不敢總結。說一下我的期望吧:希望現(xiàn)在的話劇擺脫娛樂話劇為主的局面,更多關心人的命運,關心人的際遇,關心人的問題,關注人,特別是個人。

呂效平:從理論上說:只有中世紀的戲劇,才服務于宗教或者舊倫理的體系,人物存在的意義,僅僅是為了證明宗教與舊倫理體系;而現(xiàn)代戲劇必須表現(xiàn)人類在實踐世界搞不定的東西,即表現(xiàn)人之存在及人性的悲劇性和喜劇性(滑稽與荒誕)。打個比方:當一個物理學家說,“對不起,我只能走到這里,此外的世界我無法解釋”,戲劇就是表現(xiàn)物理學家對這個無法解釋的世界的驚嘆、惆悵和荒誕感。如果它去表現(xiàn)物理學家已經弄明白的世界,那是科普,而不是藝術。雖然可能會有物理學家對你說,“我能夠解釋世界的一切,我充滿信心,從不惆悵!”和上一位物理學家比較,我們應該相信哪一位呢?如果戲劇放棄自己精神產品的本質,下降到實踐世界,接受政治家、倫理學家所劃定的邊界,那它就只能放棄自己的自由,而成為教化的工具。當人們搞不定我們生存的這個世界的時候,實踐的操作者提出信仰,精神的追索者堅持懷疑,戲劇在本質上屬于精神的追索者。人類產生過許多偉大的國王,但是不論有過多少偉大的國王,一個缺少無能王子哈姆雷特的世界,都是精神侏儒的世界。

5.最重要的,一是洞察力,二是技藝

潘惠森:這組問題,遠遠超出了我回答的能力。雖然我也教書,只是講點個人的小手藝和經驗,不是學者。關于劇本創(chuàng)作的年代發(fā)展和趨勢分析,我一竅不通。我覺得劇本寫作(這里談的僅指舞臺劇本)是很個人的事,想寫就寫。我是怎樣的人,我對劇場/戲劇的理解是怎樣,就會寫出怎樣的劇本。這是個人(時代的)局限,同時也是個人(創(chuàng)作的)特色。

一個作品能夠從自身出發(fā)去寫,不必考慮其它(例如市場)就很好了,至于能否超越時代這樣的問題,我覺得是不必,也無從去想的。莎士比亞在寫劇本的時候,我估計他也不會想著他的戲在幾百年后是否還有人演。我所認識的這個圈子里,也確實有些努力不懈要成為大師的人,其志可嘉,但他們的作品,往往令我感到尷尬的地方恰恰就是這種一心要為自己立碑的意圖。

關于“準備”,我以為,對一個創(chuàng)作者而言,有兩種條件(能力)是可以準備(培養(yǎng))的。一是洞察力。其實洞察力和獨立思考沒有太大分別——說白了,就是不要太過信任權威(的論述),多點信任自己(的直覺)。二是技藝。技藝不是技巧,是阿城在《樹王》中描寫蕭疙瘩磨刀和用刀的境界。當然,這種境界不是我想要就有,但要知道高度,并且有所追求。其它,就交給觀眾吧。

李亦男:對于以文本為基礎的劇場創(chuàng)作而言,文本質量當然至關重要。文本寫作的方法與標準,在戲劇文學、詩歌、散文、小說等各種門類之間都是相通的。聶魯達寫出了他的時代的聲音,他的詩歌也超越了他的民族和時代。要問的也許是現(xiàn)今中國文壇怎么才能多出幾個聶魯達。

文學標準之外,在我們這個電影、電視劇、網劇為觀看者提供了很大便捷的時代,要想讓觀眾選擇搭乘交通工具去劇場觀看演出,新劇場文本的排演就一定要考慮到劇場藝術的特殊性質:現(xiàn)場性。

李建軍:當下多數(shù)的戲劇創(chuàng)作要么躲在虛假承諾里說自己也不相信的假話,要么躲在西方十九世紀的文藝幻覺里自欺欺人。不敢面對自己的痛,不能發(fā)現(xiàn)自己的美,不敢面對自己的歷史,多是些用別人的酒澆自己愁的精神弱者。所謂曾經大家輩出佳作云集的“高潮”時代是歷史的幻覺,有精神遺產,沒有美學積累,精神遺產也難逃變成工具或者商品標簽的命運。

所謂創(chuàng)作的進展也在被動地被改造,今天技術/媒介的迅猛發(fā)展無情地把我們溫情的幻覺徹底擊碎,很多昂貴的戲劇的力道甚至不及一個直播間的個人“表演”揭示我們生活時代真相的力度,戲劇甚至走向了現(xiàn)實的反面。

創(chuàng)作者最終的勝利是通過自己的工作,通過創(chuàng)造獲得對自己的解放和對別人的鼓舞。戲劇有別于其它的藝術創(chuàng)造——打破幻覺才會看見真實,即便是一片廢墟,你也身在其中,在廢墟中尋找意義,意義才可能顯現(xiàn)。今天,排演之前有沒有劇本只是創(chuàng)作的不同路徑,是具體的方法,演出即是文本,其它媒介的素材、文獻、現(xiàn)實生活語言等,都可以作為前文本經過處理后變成演出文本,這不僅僅是一種方法論,其實是打破虛假敘事進入真實世界的哲學觀。