石黑一雄談《浮世畫家》:小說怎樣抵御電影和電視的力量

[編者按]

瑞典斯德哥爾摩當(dāng)?shù)貢r(shí)間2017年10月5日下午1點(diǎn),瑞典學(xué)院將2017年度諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了日裔英國(guó)作家石黑一雄。1986年出版的《浮世畫家》是他的第二部小說,該書中文版由上海譯文出版社出版。

2016年,石黑一雄在英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》上撰文回憶自己寫作《浮世畫家》的心路歷程。 石黑寫道:“《遠(yuǎn)山淡影》里大段大段的內(nèi)容都很像一出劇本……如果無法提供獨(dú)一無二的東西,小說這一文學(xué)體裁,要怎樣抵御電影和電視的力量?”于是他決定下一部小說不可以是一部“散文式劇本”。

石黑一雄稱:《浮世畫家》創(chuàng)作于1981年至1985年,適逢撒切爾夫人擔(dān)任英國(guó)首相期間,因此小說雖以“二戰(zhàn)”前后的日本為背景,但現(xiàn)實(shí)里轉(zhuǎn)型中的英國(guó)也影響到了小說的創(chuàng)作。

《浮世畫家》初版封面。

1981年9月,在倫敦牧羊叢的一間地下室里,我開始寫作《浮世畫家》。當(dāng)時(shí)我26歲。我的第一部小說《遠(yuǎn)山淡影》正準(zhǔn)備出版,但那時(shí)的我還沒決心成為一名職業(yè)小說家。

那個(gè)夏天我和洛娜回到倫敦(之前我們住在加的夫),剛剛找好工作,但還沒地方住。開始的幾年,我們還只是兩個(gè)在蘭仆林或哈默史密斯住短租房的散漫左傾青年,為慈善項(xiàng)目或競(jìng)選團(tuán)隊(duì)打工。我們不停地從一間合租房搬到另一間,只為尋找一個(gè)合適的住所。現(xiàn)在回想起那段不負(fù)責(zé)的無憂時(shí)光,似乎有點(diǎn)令人費(fèi)解:那時(shí)好像任何事都無法打擊我們的自信,而我們輾轉(zhuǎn)許久,才在熙熙攘攘的戈德霍克街上的一間小地下室安頓下來。

我們的公寓緊鄰著幾間維京唱片公司的錄音室,時(shí)常能看到幾個(gè)毛發(fā)濃密的壯漢抬著設(shè)備從那座沒有窗戶、墻壁斑斕的建筑里進(jìn)進(jìn)出出。但錄音室的隔音效果非常好,所以當(dāng)我在餐桌邊坐下,背對(duì)著我們小小的后花園,總能立即心無旁騖地投入寫作中。

洛娜得到了一份在劉易舍姆當(dāng)社工的工作,在城市的另一邊,所以她上班路上得花很多時(shí)間。而我的工作地點(diǎn)離家就一顆石子的距離——我是一名為“西倫敦薩仁尼安人”工作的“安置工人”。“西倫敦薩仁尼安人”是一個(gè)廣受贊揚(yáng)的社會(huì)組織,為無家可歸者服務(wù)。公平起見,我和洛娜達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議:每天早上我們都要同時(shí)起床,在洛娜出門之前,我必須在桌前準(zhǔn)備好開始我的90分鐘晨間寫作任務(wù),然后再去上班。

很多杰出的作品都是在作家做著另一項(xiàng)吃力的工作同時(shí)寫出的。但我可悲地,幾乎是病態(tài)地?zé)o法分割自己的注意力。那些日子里,當(dāng)太陽(yáng)升起,陽(yáng)光灑滿整間地下室,我在桌前正襟危坐,卻只寫得出“兼職”二字。這距離成功未免太遙遠(yuǎn)。我直瞪瞪地盯著空白的稿紙,艱難地抑制著爬回床上的渴望。(我白天的工作愈加緊張,迫使我不得不很晚才下班。)而洛娜也沒幫上忙,每天早上我都得吃一種撒了酵母和小麥胚芽的粗纖維食物——這個(gè)古怪的食譜令我難以下咽。就是在這樣的情景里,《浮世畫家》的核心內(nèi)容——故事與中心前提——緩慢成形。我把它寫成了一篇15頁(yè)的小說(后來在《格蘭塔》雜志以《戰(zhàn)后的夏天》為題發(fā)表)。但即便我已經(jīng)這么做了,我也知道自己需要將這個(gè)故事寫成一部篇幅更長(zhǎng)、更復(fù)雜的小說。它在我的想象中已經(jīng)成形,不斷挑逗著我。因此我需要辭去工作,把我零碎的晨間寫作時(shí)間變成一整塊。

2016年,石黑一雄為英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》撰文回憶寫作《浮世畫家》的心路歷程。此圖為《衛(wèi)報(bào)》網(wǎng)站截圖。

直到1982年冬天,我才認(rèn)真投入《浮世畫家》的創(chuàng)作。那時(shí)《遠(yuǎn)山淡影》已經(jīng)出版,作為一本處女作,它獲得了相當(dāng)不錯(cuò)的反響。美國(guó)和一些外語(yǔ)國(guó)家的出版商愿意出版我的書,我還入圍了《格蘭特》雜志的“20位最好的年輕英國(guó)小說家”名單。我的寫作生涯仍舊前途未卜,但現(xiàn)在我有了行動(dòng)的勇氣,于是我辭了職,成為了一名全職小說家。

在上錫德納姆區(qū)的一幢維多利亞式房屋的頂層,石黑一雄完成了《浮世畫家》的創(chuàng)作。

我們搬到了倫敦東南部,住在寧?kù)o的上錫德納姆區(qū)的一幢維多利亞式房屋的頂層。廚房沒有水池,所以我們只能用一臺(tái)很舊的活動(dòng)茶幾將臟碟子運(yùn)到浴室去洗。但我們離洛娜的工作地點(diǎn)要近多了,所以我們可以把鬧鐘向后調(diào)一些。那種可怕的早餐也隨之告終。

那幢房子的主人是邁克爾和麗諾爾·馬歇爾,這對(duì)年過六旬的可愛夫婦住在樓下。我們很快就養(yǎng)成了每個(gè)工作日結(jié)束后就聚在他們的廚房(有水池)里一起喝茶的習(xí)慣,就著吉卜林先生牌蛋糕閑聊,談?wù)摃⒄巍迩颉V告和英國(guó)人的怪癖。(幾年后,麗諾爾驟然離世,我用小說《長(zhǎng)日將盡》致敬了有關(guān)她的回憶。)也就在那個(gè)時(shí)候,我得到了一份四頻道的工作,電視編劇(我總共在四頻道寫了兩個(gè)單集劇)的工作經(jīng)歷對(duì)我創(chuàng)作《浮世畫家》產(chǎn)生了強(qiáng)烈的干擾。

我發(fā)現(xiàn)自己開始熱衷于將我的電視劇本——主要是對(duì)白走向——與我已出版的小說比較,不斷自問:“我的小說是否與劇本截然不同?”而糟糕的是,《遠(yuǎn)山淡影》里大段大段的內(nèi)容都很像一出劇本——對(duì)白沿著一定的走向鋪開,連接著更多的對(duì)話。我開始感到泄氣。如果小說創(chuàng)作只能給我提供與寫電視劇本大同小異的經(jīng)歷,我何必要去寫小說呢?如果無法提供獨(dú)一無二的東西,小說這一文學(xué)體裁,要怎樣抵御電影和電視的力量?(我需要指出,在1980年代初,當(dāng)代小說看起來比今天要孱弱得多。)

在牧羊叢的那些清晨里,我能夠產(chǎn)生一個(gè)清晰的想法,知道自己想寫怎樣的故事;但是現(xiàn)在在錫德納姆,我進(jìn)入了一個(gè)探索更多表達(dá)方式的階段。我決定我的下一部小說不可以是一部“散文式劇本”,但它會(huì)是怎樣的呢?

《浮世畫家》中文版封面。

當(dāng)時(shí)我在生病,臥床休養(yǎng)了幾天。一旦我狀態(tài)略微好轉(zhuǎn),或者不再困倦,就得找本書來看。藏在我羽絨被里的是基爾馬丁和蒙克里夫翻譯的馬塞爾·普魯斯特的《追尋逝去的時(shí)光》第一卷。或許它為我的病榻營(yíng)造了一種不錯(cuò)的創(chuàng)作氛圍(我從不是普魯斯特的書迷,我覺得他的很多段落都太無聊了),但是《序幕》和《貢布雷》深深地吸引了我,我一遍又一遍地閱讀這兩章。除了行文的極致優(yōu)美,我也為普魯斯特“運(yùn)動(dòng)的方法”——普魯斯特從一個(gè)情節(jié)轉(zhuǎn)移到下一個(gè)情節(jié)的方式——感到震顫。

普魯斯特的筆下,事件與場(chǎng)景的順序并不遵循時(shí)間的需要,亦不跟隨某個(gè)深伸展開來的線性線索。而是切線式的聯(lián)想或記憶中的奇想,成為了小說從一個(gè)部分過渡到另一個(gè)部分的推力。有時(shí)當(dāng)前的一個(gè)情節(jié)起因于之前的某一個(gè)“為什么”,于是兩個(gè)看似無關(guān)的情節(jié)得以相連。我看到了一種更自由也更動(dòng)人的架構(gòu)小說的方式,書頁(yè)間產(chǎn)生的豐富性與內(nèi)在的運(yùn)動(dòng),是無法展現(xiàn)在電影銀幕和電視熒屏上的。我隨著作者的聯(lián)想或漂流的記憶把握情節(jié)移動(dòng)的方式,正如一名抽象畫家在畫布上布局形狀與色彩。我可以把兩天前的一個(gè)場(chǎng)景與20年前的情節(jié)放在一起,讓讀者自己去思考它們之間的關(guān)聯(lián)。而作者自己通常不需要知道某一個(gè)特定連接的深層原因。人們時(shí)常會(huì)使用自我欺騙與否認(rèn)來掩蓋他們的自我與過去,而這種寫作方式能揭開這一層層的自我欺騙與否認(rèn)。對(duì)于一個(gè)小說家來說,突破性的時(shí)刻往往是不堪而隱秘的小事。當(dāng)我回眸時(shí),我看到錫德納姆臥病的三天里,我反復(fù)讀著那20頁(yè)普魯斯特的情景,正是我寫作生涯的重要轉(zhuǎn)折——那甚至比得到了一個(gè)重大獎(jiǎng)項(xiàng)或者在電影首映式上走紅毯更意義深刻。后來我所寫的每個(gè)字中,都能找到那幾天所思所想的痕跡。

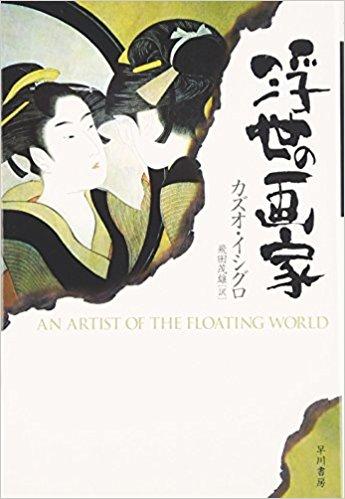

《浮世畫家》日文版封面。請(qǐng)注意作者署名為“カズオ?イシグロ”,而非石黑一雄。在現(xiàn)代日語(yǔ)里,外國(guó)人姓名用片假名表示。

我得談?wù)劇陡∈喇嫾摇酚嘘P(guān)日本的一面。在文學(xué)層面上,它是我最日本的一部小說,因?yàn)樗墓适卤尘岸荚O(shè)定在日本,而角色也都是日本人——因此這是一部日本小說,盡管是用英文寫的。或者說,你可以想象它是一個(gè)譯本,英文句子背后其實(shí)是日文。我在寫作這本書的每個(gè)字時(shí)都在暗示這一點(diǎn)。我想讓語(yǔ)言盡可能得流暢而自然,然而它不能太直白,這樣就太英國(guó)了。我習(xí)慣于直譯日文短語(yǔ)和日式幽默,這種優(yōu)雅而略顯僵硬的文風(fēng)表明了英文背后是日語(yǔ)的韻律與風(fēng)格形式。

最后,讓我對(duì)于這部小說背后的社會(huì)背景略談一二。《浮世畫家》寫于1981至1985年,當(dāng)時(shí)的英國(guó)正處于一種煩躁而苦澀的轉(zhuǎn)折中。撒切爾政府終結(jié)了戰(zhàn)后對(duì)于福利國(guó)家和混合制經(jīng)濟(jì)(核心資產(chǎn)和工業(yè)同時(shí)含有公有和私有成分)的政治共識(shí)。一個(gè)以制造業(yè)和重工業(yè)為基礎(chǔ)、并具備大量有組織的勞動(dòng)力的國(guó)家,被硬生生地扭轉(zhuǎn)為一個(gè)以服務(wù)業(yè)為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、勞動(dòng)力靈活、碎片化而無工會(huì)組織的國(guó)家。

那個(gè)時(shí)代充斥著礦工罷工、沃平糾紛、核裁軍游行、馬島戰(zhàn)爭(zhēng)、愛爾蘭共和軍恐怖主義,以及一種名為“貨幣主義”的經(jīng)濟(jì)理論——它大面積地削減公共服務(wù)資金,將這一舉措看作醫(yī)治病態(tài)經(jīng)濟(jì)的必需藥。我記得我與一位多年的密友因?qū)ΦV工罷工持有相反的意見而大吵了一架。

《浮世畫家》這部小說的故事背景是“二戰(zhàn)”前后的日本,但我所生活的英國(guó)社會(huì)對(duì)它的影響也非常深刻:那種迫使人們對(duì)生活中的每件小事都要進(jìn)行政治站隊(duì)的壓力;年輕人的純真熱血變成了傲慢與惡意的侵害;還有在政治動(dòng)蕩的年代里身為藝術(shù)家的痛苦。對(duì)我個(gè)人來說,是煩心于如何超越對(duì)生活的教條式熱情和面對(duì)時(shí)間和歷史的恐懼——因?yàn)樗鼈兘K會(huì)揭露你所有的意圖,無論是善的還是錯(cuò)誤、可恥甚至邪惡的;以及一個(gè)人如何浪費(fèi)了他的天賦和最好的年華。