君特·格拉斯與“四七社”

德語作家君特·格拉斯

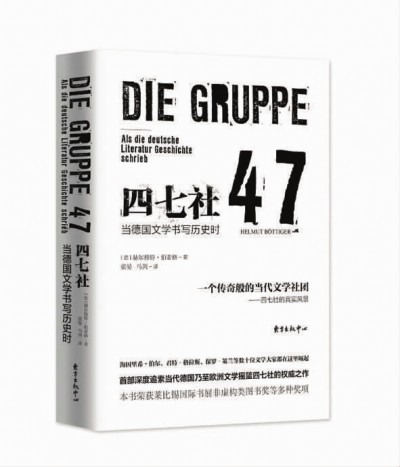

《四七社———當(dāng)?shù)聡膶W(xué)書寫歷史時(shí)》[德]赫爾穆特·伯蒂格著張晏馬劍譯東方出版中心出版

提起當(dāng)代德語作家,中國讀者最熟悉的莫過于君特·格拉斯了。究其原因,除了他曾經(jīng)獲得過諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)之外,他也是近二十多年來國內(nèi)譯介最多的外國作家之一,而他的成名作《鐵皮鼓》一經(jīng)胡其鼎先生譯出便在讀者中引起了廣泛的反響。與此同時(shí),國內(nèi)外國文學(xué)界對君特·格拉斯的研究也開展得如火如荼,參與者橫跨越老、中、青三代。2015年,這位德語文壇舉足輕重的作家謝世之后,人們對他的關(guān)注由純文學(xué)研究不斷擴(kuò)展到對一個(gè)文化名人甚至文化現(xiàn)象的意義和影響的研究。只不過,縱觀國內(nèi)對格拉斯的接受,所有的研究和介紹都多多少少忽略了格拉斯文學(xué)發(fā)展道路上的一個(gè)重要而影響深遠(yuǎn)的事實(shí),那便是他與“四七社”之間長達(dá)十多年的密切而復(fù)雜的關(guān)系。

所謂“四七社”,指的是二戰(zhàn)結(jié)束后不久在德國西部的美、英、法占領(lǐng)區(qū)成立的一個(gè)結(jié)構(gòu)松散的文學(xué)社團(tuán)。1947年9月,戰(zhàn)后的德國還是一片廢墟,在左派作家漢斯·維爾納·里希特的召集下,十二位當(dāng)時(shí)并不知名的作家?guī)捉?jīng)周折,來到德國巴伐利亞州南部巴恩瓦特湖畔一位女作家的家里聚會(huì),他們朗讀自己的新作,討論大家關(guān)心的現(xiàn)實(shí)主義新文學(xué)問題。雖然條件艱苦,但聚會(huì)還是取得很大的成功,于是人們決定同年11月在烏爾姆市郊區(qū)再聚會(huì)一次。此后,這種集會(huì)形式便被固定下來,起先是半年一次,后來改為一年一次。經(jīng)過媒體的報(bào)道,這一聚會(huì)后來被冠以“四七社”之名得以傳播。由此可見,“四七社”并非一般意義上的社團(tuán)組織,而是一個(gè)“文學(xué)論壇”。它結(jié)構(gòu)松散,既沒有綱領(lǐng),也沒有固定的成員,更沒有組織建構(gòu)意義上的領(lǐng)導(dǎo)。然而,讓所有參與者都沒有想到的是,恰恰是這樣一個(gè)既有詩人和作家、又有評論家和出版商參加的文學(xué)聚會(huì)卻開創(chuàng)了一種德國乃至世界文學(xué)史上都少有的文學(xué)與媒體以及市場之間的互動(dòng)形式。從1947年成立到1967年解散,整整二十年間,德國國內(nèi)有關(guān)它的爭議不斷,但其影響同時(shí)也在不斷擴(kuò)大,一度幾乎成了包括聯(lián)邦德國、奧地利和瑞士在內(nèi)的德語國家文學(xué)生活中的唯一大事。加上里希特從一開始就堅(jiān)持邀請民主德國的作家,并爭取到來自萊比錫的著名文學(xué)批評家漢斯·邁爾的加盟,使得“四七社”得以突破冷戰(zhàn)壁壘,實(shí)現(xiàn)了東、西兩德之間具有實(shí)質(zhì)意義的文化交往活動(dòng)。

君特·格拉斯本人1955年第一次出現(xiàn)在“四七社”的聚會(huì)上。最初的幾年,他參與討論,也朗誦過他的一些詩歌,雖然獲得好評,并像格拉斯自己日后回憶的那樣,幸運(yùn)地獲得了出版商的青睞,但并沒有大的突破。由于形象邋遢,這位當(dāng)時(shí)“像狗一樣窮的”(赫爾穆特·伯蒂格:《四七社———當(dāng)?shù)聡膶W(xué)書寫歷史時(shí)》,東方出版中心2017,第210頁。以下引用該書將僅給出頁碼) 年輕版畫家和詩人最初還差一點(diǎn)被主持人里希特從會(huì)場上趕出去。1958年,格拉斯在“四七社”聚會(huì)上的再次登臺亮相卻徹底改變了這種不溫不火的狀況,一下子成為了“四七社”的中心人物。而他這一次朗讀的,正是他的長篇小說《鐵皮鼓》中的幾個(gè)章節(jié)。里希特后來這樣回憶道:“然后君特·格拉斯就開始朗讀了。我并沒有期待什么特別的東西,只是希望聽到我已經(jīng)了解的:一個(gè)有才華的人展現(xiàn)出的原始的語言天賦,他早就向文學(xué)批評界證明了這一點(diǎn)。在他朗讀之前我曾經(jīng)問過他:‘你要讀什么?’我想知道是為了便于安排時(shí)間。他回答:‘讀一部長篇小說。’我很驚訝他居然在寫長篇小說。對我而言他就是一位詩人,要么就是一位劇作家。不過就在他讀完開頭的幾句話之后,整個(gè)大廳里的人就像遭了電擊。這正是后來的《鐵皮鼓》的第一章。馬塞爾·賴希-拉尼茨基停止了做筆記,有幾個(gè)人張大著嘴巴在聽,約阿希姆·凱澤微笑著把腦袋輕輕地晃來晃去。”里希特預(yù)言:“我知道,這將是‘四七社’一個(gè)巨大成就的開始。”(第213頁)

日后的歲月證明,里希特關(guān)于格拉斯的這次朗讀“將是‘四七社’一個(gè)巨大成就的開始”的預(yù)言不僅得以實(shí)現(xiàn),而且它在很多層面上開啟了德國文學(xué)的一個(gè)新的時(shí)代。小說《鐵皮鼓》中表現(xiàn)出的嬉笑怒罵、幽默活潑的語言風(fēng)格以及不循常規(guī)的敘述方式如同一聲“驚雷”(第215頁),打破了阿登納時(shí)代沉悶保守氣氛。小說中,幻想與現(xiàn)實(shí)交織在一起,更加凸現(xiàn)出二十世紀(jì)上半葉德國社會(huì)嚴(yán)酷的現(xiàn)狀,既動(dòng)人心魄,也引人深思。按照《四七社———當(dāng)?shù)聡膶W(xué)書寫歷史時(shí)》 的作者伯蒂格的說法,格拉斯的“散文中充滿樂趣,不知節(jié)制的語言暴力,在豬頭肉皮凍、鰻魚和性器官里翻找,透露出一種狂熱的、肉欲的熱情———這在1958年起到了一種解放的作用。”(第215頁)這一切,讓格拉斯一夜之間成為“四七社”里最有權(quán)威的明星,同時(shí)也成為了上世紀(jì)五十年代末德國文學(xué)象征性的人物之一。

1959年,德國書展上一下子展出了格拉斯的《鐵皮鼓》、海因里希·伯爾的 《九點(diǎn)半鐘的臺球》以及烏韋·約翰遜的《關(guān)于雅各布的種種揣測》。而這三部小說均是在“四七社”的聚會(huì)上被推出的。事實(shí)上,除格拉斯外,伯爾、約翰遜,還有之前就因詩歌《盤點(diǎn)》而影響巨大的德國戰(zhàn)后文學(xué)代表人物之一君特·艾希,光彩照人、一度成為媒體寵兒的奧地利女詩人英格博格·巴赫曼,以及至今仍活躍在德國文壇上的馬丁·瓦爾澤等二十世紀(jì)德國文學(xué)史上重要的作家,無一不是從“四七社”出發(fā)的。就君特·格拉斯而言,如果說他所獲得的聲譽(yù)應(yīng)該感謝為他提供了平臺的“四七社”的話,那么,反過來,格拉斯1958年轟動(dòng)性的登臺使得“四七社”在其成立十年之后終于迎來它光輝燦爛的時(shí)光:雖然“四七社”的自我定位仍舊是一個(gè)作家們朗讀和討論自己作品的地方,但輿論與公眾儼然已經(jīng)把它視為“社會(huì)生活中一個(gè)十分重要的機(jī)構(gòu)”(第219頁)。“四七社文學(xué)獎(jiǎng)”由此成了德國最重要的文學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng),不僅想來參會(huì)的作家越來越多,而且出版商、文學(xué)批評家和學(xué)者也紛紛而至。應(yīng)當(dāng)說,人們幾乎無一不是帶著挖掘天才的心態(tài)來到“四七社”的聚會(huì)上,這讓此時(shí)的“四七社”儼然成為了一個(gè)文學(xué)集市。瓦爾特·哈森克萊瓦這樣描述當(dāng)時(shí)的情景:“與會(huì)者中僅有百分之二十的人是作家。”而另外的百分之八十,則是“出版商、編輯、評論家、解說員、大學(xué)教授以及文學(xué)愛好者”。(第220頁)由此可見,以《鐵皮鼓》為標(biāo)志性事件的文學(xué)市場化趨勢此時(shí)已經(jīng)勢不可擋。

與文學(xué)市場化趨勢平行出現(xiàn)的,是文學(xué)評論日漸重要的地位。“四七社”的精神領(lǐng)袖里希特從一開始就視文學(xué)批評為一種“關(guān)鍵性的力量”,認(rèn)為它無論是對于民主教育,還是對于形成一種新的文學(xué)都具有“根本的社會(huì)意義”。(第265頁)正是在這種思想的指導(dǎo)下,激烈的爭論和毫不留情面的批評受到鼓勵(lì)并逐漸成為“四七社”聚會(huì)的特點(diǎn)。這種情況下,一些重要的和即將成為重要的文學(xué)評論家紛紛登臺亮相:瓦爾特·延斯和瓦爾特·赫勒雷爾是最早加入“四七社”的評論家,馬塞爾·賴希-拉尼茨基從1958年開始出席“四七社”的聚會(huì),來自民主德國的漢斯·邁爾1959年到會(huì)。每當(dāng)作家的作品朗讀結(jié)束時(shí),里希特總有一句儀式性的主持語“好,我們開始評論吧!”隨之,“坐在第一排的這些主角們,這些重要的評論家,就會(huì)按照順序開始發(fā)言,點(diǎn)評那些最精彩的地方、致命的錯(cuò)誤,發(fā)表他們的想法。”(第247頁)“四七社”正是以這樣一種形式提供了一個(gè)嶄新的、前所未有的作家和評論家之間的對話機(jī)制。與傳統(tǒng)的書面評論不同,“四七社”開啟的是以作家和評論家面對面進(jìn)行口頭討論為先決條件的評論方式。而這一點(diǎn),恰恰順應(yīng)了廣播、電視等新媒體發(fā)展的特點(diǎn),因此迅速得以推廣。不言而喻,由此產(chǎn)生的評論家的話語權(quán)和權(quán)威地位是一把雙刃劍,它既可以加快一部作品的傳播,但同時(shí)也有可能會(huì)對新生代作家?guī)碇旅驌簟!八钠呱纭闭搲瘷C(jī)制造就的這種評論家與作者之間密切而又緊張的關(guān)系即使在“四七社”解散之后仍然長期存在。

君特·格拉斯和后來被稱為“文學(xué)教皇”的著名文學(xué)批評家馬塞爾·賴希-拉尼茨基之間長達(dá)半個(gè)世紀(jì)之久的恩恩怨怨,便是其中最典型的一例。如今兩位當(dāng)事人雖均已作古,但令人驚訝地是,他們所代表的作家與評論家之間的關(guān)系迄今仍舊是一個(gè)常提常新的話題。

“四七社”1947年成立,五十年代末達(dá)到它最輝煌的時(shí)期,到了六十年代中后期,以彼得·漢德克為代表的年輕作家以一種反叛甚至挑釁的姿態(tài)登上“四七社”的講臺,而1967年在普爾弗繆勒舉行的會(huì)議更是受到學(xué)生的攻擊,甚至有一部分作家也加入了左翼激進(jìn)分子的隊(duì)伍,這讓里希特深感震動(dòng)甚至憤怒。在“文學(xué)已經(jīng)死亡”的口號的沖擊下,“四七社”從此基本上停止活動(dòng)。1977年,“四七社”在薩爾高舉行了成立三十周年慶典大會(huì),在這次慶典上,里希特以一種特殊的方式宣布了“四七社”的解散,他說:“我們到達(dá)了終點(diǎn),那又如何。我該說些什么呢?我想說謝謝。我說不出什么。好吧,結(jié)束了,我們結(jié)束了。”

由此可以說,“四七社”實(shí)質(zhì)存在的時(shí)間不過二十年,這期間作家們來來往往,猶如流水的兵。到了后期,伯爾等早期出名的作家已經(jīng)不再參加活動(dòng)。可君特·格拉斯卻一直忠實(shí)地追隨著里希特。其間,他本人的文學(xué)創(chuàng)作也曾經(jīng)歷過一個(gè)政治化的階段。尤其是六十年代初,在他全力為維利·勃蘭特的競選四處奔波、發(fā)表演說的時(shí)候,文學(xué)和政治之間已經(jīng)界限模糊了。這一傾向給他這一時(shí)期的兩部小說,即《局部麻醉》和 《蝸牛日記》 打下了明顯的印記。直到1977年,格拉斯才重新與“現(xiàn)實(shí)政治”拉開了距離,轉(zhuǎn)而將目光投向人類社會(huì)的普遍性問題,投向歷史發(fā)展的深處:男性統(tǒng)治的腥風(fēng)血雨,女性的受壓迫,核危機(jī)給人類帶來的威脅以及第三世界的饑荒等。在“四七社”最后一次聚會(huì)上,格拉斯朗讀了他已經(jīng)發(fā)表的小說 《比目魚》 中的片段,另有三位評論家也朗讀了他們已經(jīng)發(fā)表的有關(guān)《比目魚》的書評。這讓“四七社”在它即將謝幕的時(shí)候又一次光芒閃現(xiàn),而格拉斯和伯爾聯(lián)合捐贈(zèng)的最后一個(gè)“四七社文學(xué)獎(jiǎng)”更是意義非凡。

可以毫不夸張地講,“四七社”在它還沒有成為歷史之前就已經(jīng)成了一個(gè)神話,而這個(gè)神話顯然與格拉斯密切相關(guān)。格拉斯傳記作者克絡(luò)迪婭·邁爾-伊萬斯蒂曾說:“‘四七社’對于格拉斯的成長的意義再怎么高估也不為過。”而格拉斯本人后來在各種場合也都講過他是自學(xué)成才。對于并非專業(yè)作家出身的他而言,“四七社”不僅是一個(gè)演練平臺,更是一所學(xué)校。而他一直嚴(yán)肅對待并奉其為自己文學(xué)創(chuàng)作重要原則的,則是“四七社”體現(xiàn)的工匠精神。除此之外,他在這里“結(jié)識了最好的朋友”,其中包括英格博格·巴赫曼、彼得·呂姆柯爾夫、漢斯·馬格努斯·恩岑斯貝格等,而他與里希特的忘年交在德語文學(xué)界更是為人們所津津樂道。1979年,在“四七社”解散兩年之后,格拉斯為了向里希特致敬,寫了一部以古喻今的小說 《相聚在特爾格特》 作為里希特七十歲的生日禮物。小說的歷史背景雖然被放在了十七世紀(jì)的三十年戰(zhàn)爭期間,情節(jié)也純屬虛構(gòu),但毫無疑問的是,作為“克隆原型”的“四七社”在此業(yè)已變成了文學(xué)。

伯蒂格認(rèn)為:“四七社”留給后人的,是文學(xué)活動(dòng)的“事件化”。從1947年到1967年,“四七社”的文學(xué)聚會(huì)是德國最受矚目的文學(xué)公眾活動(dòng),其它文學(xué)機(jī)構(gòu)難以忘其項(xiàng)背。如果說當(dāng)時(shí)全國上下對文學(xué)的關(guān)注往往集中在“四七社”聚會(huì)的那幾天的話,到如今,人們對文學(xué)的熱情則灑落到了每一天、每一處:在德國電視二臺的“文學(xué)四重奏”節(jié)目中,在“巴赫曼文學(xué)競賽”活動(dòng)中,在科隆文學(xué)節(jié)熙熙攘攘的市場上,在埃爾朗根詩歌節(jié)上,在不計(jì)其數(shù)的作家朗讀會(huì)上,尤其也在格拉斯1983年設(shè)立的集朗讀和點(diǎn)評為一身的“阿爾弗雷德·德布林文學(xué)獎(jiǎng)”評審會(huì)上,都隱隱閃爍著“四七社”的精神光芒。