美不是生活的裝飾

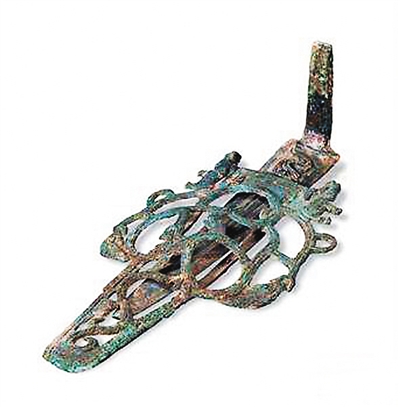

西周·鏤空蛇紋鞘劍 中國國家博物館藏

新石器·點(diǎn)眉紋雙耳彩陶罐 中國國家博物館藏

“美是生活”不是個(gè)新話題,但今天提,卻有新的意義。生活不只是美的源泉,其本身也可以是美的。比如建筑工地女工下班后拍幾張寫真曬到網(wǎng)上,或在休閑日攜夫帶子走進(jìn)劇院。這當(dāng)然是好事情,可在休閑之外呢?

美何以成為生活的裝飾

無論中西,早期美和生活是渾融一體的,美滲透在生活的肌理當(dāng)中。柏拉圖將美看作“無始無終、不生不滅”的永恒實(shí)體固然有問題,但他畢竟還承認(rèn),任何生活對象,無論是一塊石頭,一塊木頭,一個(gè)動(dòng)作抑或一門學(xué)問,都還可以是美的。《論語》講“孔顏樂處”,說孔子吃著粗茶淡飯,曲臂為枕,“樂亦在其中矣”;又說顏回簡食居陋“也不改其樂”;美雖說最終落在心靈淬煉的道德境界,卻仍可以滲透在人生的體貌實(shí)相當(dāng)中。后來卻不一樣了。勞動(dòng)一旦有所盈余,美之諧趣必有專攻。古希臘奴隸藝術(shù)與自由藝術(shù)的別類,孟子勞心與勞力的職能分工,已初顯美和生活的裂痕。

審美失其生活本真、成為裝飾,更重要的原因出在觀念上。在這種觀念中,生活被分割成兩個(gè)不相通融甚至對立的部分,一個(gè)是不得已的勞作,一個(gè)是自由的休閑。按以往的理解,美的生活只能出自后者,要有閑暇,要“坐忘”一切事功牽絆,才有藝術(shù),才有美,此即為自律美學(xué)的滋生溫床。自律美學(xué)把生活中的勞作視為美之大敵、自由的枷鎖,只有逃離它,打破它,超越它,擺落一切奔競之心,才有誕生美的希望。美與生活由此陌路。

離開生存的美是種烏托邦

遺憾的是,沒有任何人能逃得開勞作。就如同周末踏青歸來的人們,周一還得歸返自己的工作。馬克思說物質(zhì)生產(chǎn)是生活的基礎(chǔ),魯迅也講人不能揪著自己的頭發(fā)離開大地。人要生存,就離不開勞作,這是生活最基本的層面;同時(shí)還要活得好,這是生存的意義或價(jià)值層面。兩個(gè)層面合在一起才是完整的生活。若只是活著,動(dòng)物也做得到,且也一直在這樣做;若只是講意義價(jià)值,沒了肉身的傍依,結(jié)果也只能是坊間游談,是烏托邦。

自律美學(xué)恐怕就是這樣一種烏托邦,它要的是超離肉身的精神飛翔,這不現(xiàn)實(shí)。維特根斯坦在自己的日記中寫道,完全肢解一個(gè)人,沒有了鼻子、胳膊和耳朵后,留不下什么尊嚴(yán)與高貴。馬克思在《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》中說得更明白,人不能只為活著而活著,不能“在勞動(dòng)之外才感到自由自在”,那是異化;人若不想讓自己的勞動(dòng)異化,就得“按照美的規(guī)律來塑造”,就得給生存注入生存的意義與價(jià)值。

美是在功利中的超越

活得美好,本來就是生存欲念的一部分。這就好比職業(yè)球員踢球,賺錢是第一位,但出色的球員必然也會(huì)追求踢球本身的樂趣,沒有這種樂趣,球恐怕也不會(huì)踢得那么好。生存本身產(chǎn)生美,說的也是這樣的情形。例如古人制陶,他不是為了好看的裝飾。造型的圓潤是出于汲水的方便,飾帶的盤繞或也僅是因?yàn)樽匀怀绨莸哪康摹_@反而令今天的一些裝飾美多少有些買櫝還珠的味道。總有人竭盡全力在古人的紋飾中爬梳抽象藝術(shù)的根據(jù),實(shí)不知古人的抽象并不抽象,他們還沒有閑情逸致玩耍“有意味的形式”,他們的美就在生存急務(wù)之中。自律美學(xué)想切割這種關(guān)聯(lián),事實(shí)上卻很難切開。生活不是美的羈絆,而是美的生命線。

但并不是說自律美學(xué)一無是處,更不是貶損閑暇創(chuàng)造出的美的藝術(shù)。康定斯基的繪畫,貝多芬的交響樂,江南水鄉(xiāng)的風(fēng)物人情等等,都很美,也是生活美很重要的一種形式,問題在于自律美學(xué)把美圈養(yǎng)在功利性的生存之外。但不可否認(rèn)的是,除去這些,自律美學(xué)還集中講美和藝術(shù)的超越性,這是它的貢獻(xiàn)。

審美的超越性指的是一種精神的自由與凝注。叔本華說這是擺脫理性概念后全副精神的“浸沉”,是“人們自失于對象之中”;陸機(jī)說這是精神的“精騖八極,心游萬仞”;莊子說這是“心齋”“坐忘”,是貫穿中國審美精神的天人合一。沒有藝術(shù)家不追求這種境界,卻很少有人承認(rèn)它能為生存企及。

生存盡管是功利性的,卻可以在勞作中體現(xiàn)美的自由與凝注。在功利中超越,本是生活美的題中之義。比如莊子記載的“庖丁解牛”,就可以從勞作美的方面來理解。解牛是庖丁的工作,他做得心無旁騖,很是專注,其間沒有考慮收入,沒有讓理性思考束縛自己的手腳,他超脫了功利,在游刃有余的“莫不中音”中牛體“謋然已解”。想想庖丁解牛之時(shí)全神貫注的神態(tài),解牛之后提刀而立、為之四顧的躊躇滿志,這不是美又是什么?人在自己的勞作中肯定自己的力量,這既是在功利生存中的超越,也是豐厚的生活之美。今日提倡的工匠精神,本義無外乎如是。

當(dāng)然,美和生活完全一體是很難的,甚至永遠(yuǎn)不能達(dá)成。指望人人都是庖丁,這不現(xiàn)實(shí)。只要這個(gè)世界上還有人為衣食溫飽苦苦掙扎,為活著憂心忡忡;只要活著本身成為貪欲,永不饜足,二者的撕裂就永遠(yuǎn)存在。馬克思說再美的風(fēng)景也不是窮人的審美對象,講的就是這種現(xiàn)實(shí)。但這不是悲觀的理由,反而是希望的起點(diǎn)。生活的不完滿固然是沮喪、失望的根源,但也是帶來更大滿足的條件。一旦這個(gè)條件成為生活的動(dòng)力,人們就不會(huì)滿足于美的裝飾,而是在生存深處播下美的種子。

(作者為復(fù)旦大學(xué)中文系教授)