在流血與荒誕之中,溫柔與力量長存

布列拉·米斯特拉爾 (1889-1957),智利詩人、教育家、外交家。她的詩歌情感深沉博大,具有濃郁的南美特色,另一位智利詩人聶魯達稱贊米斯特拉爾的詩歌“達到了永恒雪山的高度”。一九四五年,米斯特拉爾以“那富于強烈感情的抒情詩歌,使她的名字成了整個拉丁美洲理想的象征”而獲得諾貝爾文學(xué)獎,成為拉丁美洲第一位諾貝爾文學(xué)獎獲得者。

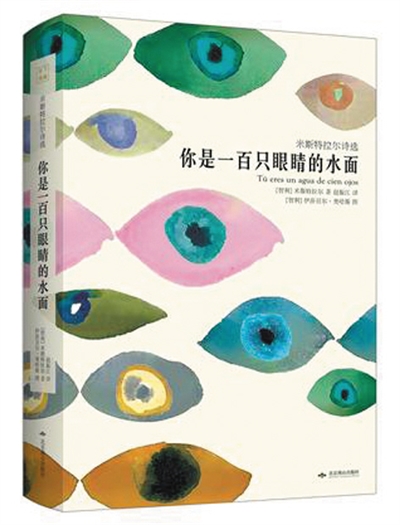

《你是一百只眼睛的水面》 作者:[智利]米斯特拉爾 譯者:趙振江 版本:北京燕山出版社 2017年1月

米斯特拉爾被譽為美洲“情詩女王”,她的情詩在世界抒情領(lǐng)域是一道獨異的風(fēng)景。本書收錄了米斯特拉爾所有重要的代表詩作,分為《絕望集》《柔情集》《塔拉集》《葡萄壓榨機》《關(guān)于智利的詩》。

在一個大陰天,回家以前

上午的書頁散發(fā)往年的清香

我發(fā)現(xiàn)自己變成許多的人

漫游在眾多而美妙的路上

最后大家都變成一個人,一個老人

[……]

我又干渴又思睡,瞥見

中午,美麗如一個智慧

消逝的是早上的那場風(fēng)暴

更遠一些,是昨夜的那顆星星

——張棗《早晨的風(fēng)暴》

四月過半的時候,我在馬德里看了一部關(guān)于茨威格流亡歲月的傳記電影《茨威格:再見歐洲》(又譯《黎明之前》),影片的末章停在作家自殺的那一天,一顆星星熄滅。當尸體被發(fā)現(xiàn),小小的房間里警察穿梭進出,女仆和朋友跪在他的床邊用不同的語言做著祈禱。畫外音念著茨威格最后的話“對我來說,腦力勞動是最純粹的快樂,個人自由是這個世界上最崇高的財富。我向我所有的朋友致意,愿你們在經(jīng)過這漫漫長夜之后還能看到旭日東升,而我這個過于性急的人要先于你們而去了。”這時,從門口走進一位面容哀慟、舉止優(yōu)雅的女士,淚眼婆娑的我從心底小聲驚呼,“啊,米斯特拉爾。”

是的,那是時任智利駐巴西總領(lǐng)事的詩人米斯特拉爾,茨威格的死是她經(jīng)歷的又一次突如其來的告別。在那之前,她經(jīng)歷過戀人的自殺、仰慕之人的突發(fā)心臟病辭世,目睹過西班牙內(nèi)戰(zhàn)和兩次世界大戰(zhàn)的滾滾硝煙,在那之后,她成為拉丁美洲第一位獲得諾貝爾文學(xué)獎的作家,瑞典科學(xué)院的授獎詞里贊譽她為“拉丁美洲的精神女王”。而在電影里呈現(xiàn)的那個定點上,當命運的暴風(fēng)雨攪亂甚至殺死歐洲的人文信仰,當語言的世界業(yè)已沉淪,精神的歐洲自我毀滅,米斯特拉爾悲傷而沉靜的面龐,讓我看見了屬于拉丁美洲那片神奇大陸的力量:在戰(zhàn)爭的日日夜夜里,在流血與荒誕之中,卻有溫柔與力量長存。

溫柔的小獸

春天因愛戰(zhàn)栗,秋天因真理憂傷

作為詩人,米斯特拉爾并非長坐書齋,無論是作為年輕時的鄉(xiāng)村女教師還是后來的外交官生涯,她的足跡遍布世界上苦難最深重的角落。生長于智利山區(qū)詩人從未進過正規(guī)的學(xué)校研修文學(xué),為了維持生計更是從十四歲就開始在山村小學(xué)做教師,但是在文學(xué)創(chuàng)作方面的天賦讓她很快脫穎而出,堅毅勇敢、充滿愛與體諒的性格更是令她在隨后開始的外交生涯中成為祖國智利乃至拉丁美洲獨特的名片。

她曾代表智利政府出席過聯(lián)合國的成立大會,并積極參與婦女兒童基金會的籌建工作。在這些工作中,她見識過這個世界最悲傷不堪的樣子,也曾經(jīng)歷國家的苦難,民族的哀鴻,個人的失去與告別,她筆下的詩卻像溫柔的小獸,爪子勇猛有厚厚的肉墊踩著大地,眼神靈動充滿愛意,風(fēng)景與情感交融。

《絕望集》里她看見路邊三棵被伐木者遺忘的樹,覺得“它們像三個盲人,親切交談”,“伐木者將它們遺忘。夜黑/將至。我將和它們在一起。/將它們?nèi)彳浀臉渲瑑Υ嬖?我心里”;失去愛人的女人感受到“那個傍晚 有一顆心臟/染紅了那淌血的山岡”,而“我用手撫摩自己的心臟/覺得肋部有鮮血流淌”。

《柔情集》的筆觸如母親的愛撫,“聽他輕輕喘氣,/宛似流水潺潺;/睫毛輕輕動彈/像藤蘿的葉片。/請你們不要碰他,/他睡得多么香甜,/直到自己醒來,/讓他隨心如愿……”;“神圣的太陽/終于又將他照亮:/把兒子還給了我,/像新鮮的水果一樣,/完好無損地/放在我的裙裾上!”。

《塔拉集》中,“我”與母親相隔生與死的山海,“無法交換語言/我們只好用破損的雙腳和鄉(xiāng)音/履行磨難或誓言”;“我”的幸福是兩只并蒂果實,“一個忠貞,一個渺茫”。

《葡萄壓榨機》中瘋狂的舞女“她沒有名字、種族和信仰,沒有了一切,甚至沒有了自己,/她飛舞雙足的奉獻,純潔而又美麗。/她像樹一樣晃動而旋轉(zhuǎn)的中心/化作她存在的證據(jù)”;松綁的女人“重拾自己的意志/像丟棄的破舊衣衫,/徹底改變習(xí)慣/重新回到世間。/但是總有一天我會走/沒有擁抱也沒有哭泣,/像夜里離開的小船/后面沒有跟隨的伙伴,/紅色的燈塔注視著它/悄無聲息地離開海岸”。

另一位拉丁美洲作家加萊亞諾曾寫道:“溫柔一定是根神經(jīng),斷了就無法再縫上。我只認識為數(shù)不多的幾個扛過痛苦與暴力的考驗依然保持溫柔的人。”在我心中,米斯特拉爾就是一個這樣溫柔的人,詩歌是她歷經(jīng)痛苦折磨依舊保持溫柔的方式。她的詩神是位要注定與其相逢的女人,詩神一遍遍請她上山采摘白色、紅色、黃色的花朵,于是“我一直爬上山峰,/去尋找茂密的花叢,/它們像金色的太陽,/剛剛出生卻永不凋零”,她的詩神是草原上最崇高的女性,不卑不亢,在前面行走,米斯特拉爾決意依然追隨,她的詩是無色的花朵,帶著這朵花,詩人發(fā)愿“獻出我的一切/直到生命消亡……”

米斯特拉爾見過太多死亡了,羅丹的思想者雕塑在她眼中正思考著死亡,整個春天因愛戰(zhàn)栗,秋天卻因真理憂傷。“在銳利的青銅上,我們會死的念頭/掠過他的前額,當黑夜開始之際。/他的肌肉在煩惱中痛苦地開裂。他肌體的壟溝充滿了恐懼。/宛似秋天的葉片一樣裂開。”這樣的時刻,愛比悲傷需要更大的勇氣。

“純粹詩人”難題

用一雙眼睛看清這個世界的真實

詩人的愛與溫柔遠不僅僅停留在紙面,這本米斯特拉爾詩集的版權(quán)頁上寫著,根據(jù)米斯特拉爾的遺愿,她作品的所有出版收益都歸于故鄉(xiāng)蒙特·格蘭德山谷小鎮(zhèn)和智利兒童使用。而早在一九三八年,她就曾將自己的第三部詩集《塔拉集》的版權(quán)贈予西班牙內(nèi)戰(zhàn)中的孤兒。

在米斯特拉爾的作品中,我們永遠能找到深刻而鮮活的印跡,她的靈魂與臉孔,她動人的生命故事依稀可見。她的作品與人生帶給我們的是藝術(shù)何為、詩歌何為的見證,是美的力量之所在。是一個美麗的靈魂對祖國、對愛情、對他人生命的幾乎英雄主義式的全然交托。

曾有學(xué)者指出,長久以來,二十世紀現(xiàn)代詩歌中的多次論戰(zhàn)說到底都可以總結(jié)為:藝術(shù)的去人性化與復(fù)人性化之間的較量。歸根結(jié)底,藝術(shù)何為?詩歌何為?當世界局勢動蕩不安,當人性暴露,精神信仰岌岌可危,怎樣做一個手握羽毛筆的騎士?詩歌作品如何在保持其藝術(shù)水平的同時傳遞某種價值觀,甚至成為武器?

茨威格曾經(jīng)在《昨日的世界》里寫:“今天,每當我回想起像可望不可及的星辰一樣照耀著我青年時代的那些作家的名字,心中不由自主地產(chǎn)生一個可悲的想法:在我們這個喧囂躁動和驚慌失措的時代,難道還有可能產(chǎn)生專心致志的純粹詩人嗎?我們不勝惋惜的那一代詩人,那不很快就消失了嗎?被命運的風(fēng)暴攪亂的日子里,那一代詩人后繼無人了。”

某種意義上,也許成為“純粹詩人”確實很難了,詩人很難再繼續(xù)超脫于世人的先知命運,他們每日每夜面對的都是生活中隨處可見的男男女女,試圖刻畫的也是他們?nèi)绾巍绊斨F(xiàn)代社會所有的非人的壓力,試圖獲得并保持他們自己的臉孔”(奧登語),米斯特拉爾的詩歌與人生卻讓我感嘆詩歌可以用這樣的方式“純粹”,是專心的技藝,澎湃的情懷,也是開放與充滿愛意的心。

正如書題,“你是一百只眼睛的水面”,用一雙眼睛看清這個世界的真實,用一雙眼睛緊盯桌上的白紙,用一雙眼睛望進愛人的眸子,用一雙眼睛縱覽祖國的河山,用一雙眼睛體察人間的苦難……還有一雙眼睛,燦若星辰,透過紙頁,被翻譯家的聲帶潤色,跨越幾十年的光陰,與未來的讀者、與你我相視而笑,溫柔而充滿力量。

你,看到她了嗎?