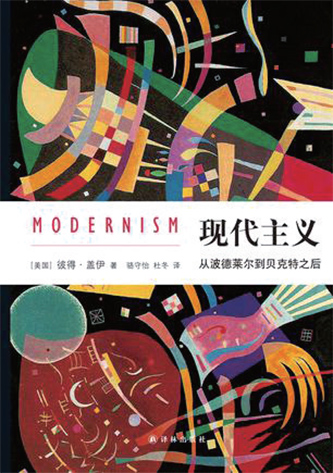

彼得·蓋伊《現(xiàn)代主義》:現(xiàn)代主義對于當(dāng)代的意義何在?

彼得·蓋伊

克努特·漢姆生

漢斯·霍夫曼作品

《柔軟的付費電話》

作為一個擁有全世界最大規(guī)模高速火車網(wǎng)和最快互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展的新興大國、一個得益于現(xiàn)代技術(shù)的大國,中國人出乎意料地對橫掃20世紀(jì)上半葉的現(xiàn)代主義非常冷淡。國人們更贊賞威尼斯的大教堂、梵蒂岡的米開朗基羅以及《瓦爾登湖》。除了畢加索、梵高等巨匠,幾乎很少有人了解表現(xiàn)主義或者未來主義。

或許正因為如此,我們才需要讀一讀彼得·蓋伊的《現(xiàn)代主義 從波德萊爾到貝克特之后》,去了解現(xiàn)代主義這個在一個世紀(jì)里徹底改變?nèi)祟愃囆g(shù)樣貌的風(fēng)潮。現(xiàn)在生活的許多方面,例如建筑,都是現(xiàn)代主義的產(chǎn)物;而且在21世紀(jì),現(xiàn)代主義很可能以別的形式興起,改變今后100年的狀況。畢竟,在人工智能和基因工程的時代里,我們無法再將一切交到米開朗基羅手中。

從19世紀(jì)后半葉興起的現(xiàn)代主義浪潮,經(jīng)過了一個世紀(jì)的轟轟烈烈、各自為戰(zhàn)、功敗垂成。這場浪潮在各條戰(zhàn)線上擁有數(shù)以百計的名號,甚至在敵對的旗幟下彼此戰(zhàn)斗。表現(xiàn)主義、達(dá)達(dá)主義、未來主義、意識流、包豪斯、印象派、即興寫作、蒙太奇等等,現(xiàn)代主義并沒有發(fā)表過統(tǒng)一的宣言,也沒有形成過廣泛的聯(lián)盟,甚至如作者彼得·蓋伊在書中所說,有一些現(xiàn)代主義藝術(shù)家如克努特和艾夫斯,則堅決地反對現(xiàn)代主義精神。

如果有這樣一本書,幾乎涵蓋了現(xiàn)代主義所有重要的方面,那么該書將幾乎不可避免地成為一幅印象派甚至是布洛克的抽象表現(xiàn)主義畫作:每一個片段都清晰有力,但在整體上現(xiàn)代主義的輪廓則云山霧罩,一片模糊。彼得·蓋伊卻沒有犯這個錯誤,沒有讓這本關(guān)于現(xiàn)代主義的著作變成一部長達(dá)400萬字的、龐雜的當(dāng)代藝術(shù)字典。他有力地勾勒出現(xiàn)代主義萌生、壯大、衰老、遭遇困境,死而復(fù)生的過程。

什么是現(xiàn)代主義之一:內(nèi)心的真實

或者說什么是現(xiàn)代主義的核心價值觀?

彼得·蓋伊提煉出幾條現(xiàn)代主義真正的精神支柱,首先是異端的誘惑。現(xiàn)代主義的藝術(shù)家們不再滿足于傳統(tǒng)的神圣的表現(xiàn)手法,而是從異端和創(chuàng)新中尋找靈感來源。但這難道不會變成獵奇的無源之水,讓一切都在無意義的喧囂和狂亂中灰飛煙滅?

因此,異端的誘惑,必須基于對內(nèi)心的真實。真實,就是現(xiàn)代主義的第一要義。而這真實首先就是內(nèi)心的真實,或者換用現(xiàn)代主義者的話來說,發(fā)現(xiàn)你自己。

最先明確揭示這一法則的,作者認(rèn)為是波德萊爾。“(樹木、山巒、河流和房屋)的美不是靠它自己,而是通過我、我個人的修養(yǎng)和我對它寄予的思想和感覺實現(xiàn)的。”萬物只有在觀賞者與之配合時才是完整的。一切觀察上,都必須有創(chuàng)作者本人存在,甚至壓倒了原本的萬物,這才是真實的。因此,對于波德萊爾而言,道德與主題無關(guān),真實就是道德。“只有完整的、合理的、原原本本地展現(xiàn)事物的真實面貌,并表達(dá)與事物本性相協(xié)調(diào)的個人情感的詩歌,才是道德的。”這是時人的共識,阿爾蒂爾·蘭波就在信中明白地說道:“若想成為詩人,首先要做的研究就是完完整整的認(rèn)識自我。”

這一綱領(lǐng)貫徹了現(xiàn)代主義幾乎所有方面。在美術(shù)上,畫家們在印象、表現(xiàn)、抽象、結(jié)構(gòu)的道路上狂飆突進,甚至以純粹的色塊、線條來繪畫。1874年展出的莫奈的《日出·印象》“沒有任何故事情節(jié),不帶任何說教色彩……莫奈和其他印象主義畫家一樣,在戶外完成了這幅作品,捕捉到轉(zhuǎn)瞬即逝的一霎那……場面既不蔚為壯觀、也不生動秀麗,幾乎千篇一律……它們只是畫,其他什么也沒有,只依靠繪畫本身去吸引觀賞者的注意力……”德國畫家漢斯·霍夫曼(Hans Hofmann)的經(jīng)典作品是以靈動的色彩繪出四方小塊,以表達(dá)藝術(shù)的張力,他的畫表達(dá)出他確信的觀點:藝術(shù)的最高源泉應(yīng)當(dāng)是內(nèi)心的。“他說,獨特的藝術(shù)表達(dá),應(yīng)當(dāng)是內(nèi)心的想法得到精神上的表達(dá),并付諸形式……模仿客觀真實的景物,不是創(chuàng)造,而是業(yè)余創(chuàng)作,或僅僅是一項動腦筋的活動,雖科學(xué)但毫無成果。”

在小說上,故事和人物的塑造不再是小說創(chuàng)作的金科玉律。對內(nèi)心世界的癡迷、無數(shù)次對寫作傳統(tǒng)的挑戰(zhàn),使得現(xiàn)代主義小說讓讀者們深感焦慮。例如1920年獲得諾貝爾獎的挪威作家克努特·漢姆生就講述了捕捉心理活動最微妙瞬間的重要性:“它們只持續(xù)一秒鐘、一分鐘,它們來去匆匆,稍縱即逝……但它們是心靈深處不易察覺的神秘波瀾,是捉摸不定的印象的混沌,是被放大了的微妙的想象;是思想和感覺的自由發(fā)展;是大腦和心臟天馬行空的旅行,是神經(jīng)的奇異活動、血液的竊竊私語和骨骼的迫切懇求,即心靈的無意識活動。”——“微妙”“自由”“天馬行空”“無意識”——這共同構(gòu)成了現(xiàn)代主義小說的簡明綱要。彼得·蓋伊頗為幸災(zāi)樂禍地寫道:“現(xiàn)代主義小說與詩歌中的破碎句子,含蓄曲折的插入語,對懸念的輕描淡寫,對故事發(fā)展關(guān)鍵內(nèi)容的顛倒,以及深奧難懂的外來詞匯使得這些作品如此高深莫測……因為現(xiàn)代主義充滿想象力的文字要求讀者必須投入百分之百的注意力,這是旨在娛樂大眾的溫和作家們所無意強求的。”的確,直到今天,喬伊斯的語言迷宮《芬尼根的守夜人》依然讓譯者大感頭疼。

什么是現(xiàn)代主義之二:用當(dāng)代手段解決問題

除了自我的真實之外,現(xiàn)代主義創(chuàng)作中的另一重真實,就是當(dāng)下社會的真實。法國建筑師維奧萊-拉-迪對此做出了最明確最有力的表達(dá):當(dāng)代的問題需要當(dāng)代的手段來解決。在這方面,建筑師們是急先鋒,他們?nèi)〉昧讼喈?dāng)輝煌的成就,可能是現(xiàn)代主義中最成功的。

20世紀(jì)初的先鋒派建筑師們對陳腐設(shè)計開戰(zhàn)。他們的對手熱愛哥特風(fēng)格、古典主義風(fēng)格(正如今天中國的小區(qū)規(guī)劃者),對機械死板的裝飾愛得無怨無悔。而現(xiàn)代主義建筑師們憎恨學(xué)院派的特權(quán),也蔑視其品位。他們所要求的真實,“是直接采用可行的建材,而不是覺得這些材料‘有失體面’,涂抹其外觀以求掩飾。鋼鐵、木材和現(xiàn)代材料絕不是丑陋的,結(jié)構(gòu)絕不是丑陋的。他們認(rèn)為,木材和鋼鐵自有其美感,建筑師應(yīng)真實地加以展現(xiàn)”。意大利未來主義藝術(shù)家圣埃里亞認(rèn)為,建筑及其內(nèi)在的實用性,絕對是一門藝術(shù)。他還宣稱,最新的技術(shù)發(fā)明同樣可以成為審美的內(nèi)容。玻璃、混凝土和鋼鐵,“其線條和造型,本身都含有豐富的美感”。他宣稱:“沒有什么比正在搭建的房屋鋼結(jié)構(gòu)更美。”因為其“代表了我們對即將到來的一切充滿熱情”。

法國建筑師勒·柯布西耶則尖刻地指出,當(dāng)前的設(shè)計風(fēng)尚,是“不堪重負(fù)的裝飾和虛偽的浪漫主義”死板結(jié)合的產(chǎn)物取代了“良好的造型及適當(dāng)?shù)暮喚殹憋L(fēng)格應(yīng)有的位置,這話用于評價今天的中國室內(nèi)裝修業(yè)似乎也不為過。他甚至認(rèn)為“裝飾即罪惡”,激進地提出房子就是人在其中生活的機器。在此基礎(chǔ)之上,建筑和城市規(guī)劃在20世紀(jì)取得了最長足的進步,例如塔特林所設(shè)計的“第三國際塔”,在20世紀(jì)初還難以想象,但是同樣枝葉橫生、結(jié)構(gòu)野蠻的北京鳥巢如今已經(jīng)和故宮同樣矗立在古都了。

新的建筑材料和結(jié)構(gòu)依然在飛速發(fā)展,我們是否可以說,至少在建筑領(lǐng)域,我們已經(jīng)是純粹的現(xiàn)代主義了?

恐怕也是未必。

20世紀(jì)30年代,奧地利建筑師和設(shè)計師約瑟夫·霍夫曼也說:“只要我們的城市,我們的家庭,我們的房間,我們的家具,我們的用品,我們的衣服和珠寶,還有我們的語言和情緒依然未能用簡單、平實和優(yōu)美的方式,反映出我們這個時代的精神,那我們就遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上自己的祖先。”將近一個世紀(jì)之后的今天,這些標(biāo)準(zhǔn)恐怕有一多半無法達(dá)標(biāo)。至少我們的城市依然在18世紀(jì)風(fēng)格中一味懷舊,鐘愛楓丹白露、美泉宮、巴洛克、大唐經(jīng)典這類名字。

作者并不回避這樣的矛盾,現(xiàn)代主義遠(yuǎn)未解決所有問題。他寫道:“甚至晚至1925年,一個純粹的現(xiàn)代主義者,荷蘭建筑師和規(guī)劃師奧德依然說出了他的困惑:‘我在技術(shù)的奇跡前跪倒,可我認(rèn)為沒有人會將蒸汽船與帕特農(nóng)神廟相比。’的確,‘我希望有一個家,能滿足我的愛人愜意生活的一切要求,可房屋對我而言并不是一個在其中生活的機器。’”

現(xiàn)代主義已經(jīng)死了嗎?

彼得·蓋伊其實并沒有明確回答這個問題,相反,他強調(diào)的是,現(xiàn)代主義若要生存,需要多少自由空間?他在《獨行客與野蠻人》一章中取出了三個現(xiàn)代主義的死敵,分別是希特勒的第三帝國、墨索里尼的意大利、斯大林的蘇聯(lián)。德國自不待言,一方面重視現(xiàn)代科技,一方面則將當(dāng)代藝術(shù)斥為墮落藝術(shù),從已經(jīng)死亡的神秘歷史中尋找自己的“英雄”,借以逃避當(dāng)代世界。希特勒就對當(dāng)代美術(shù)憎惡得無以復(fù)加,燒書、燒繪畫,甚至連純技術(shù)宅男的包豪斯也被批判“非德國”,最后關(guān)門了事。

比較耐人尋味的是前蘇聯(lián)。十月革命之后,現(xiàn)代主義和新興的蘇維埃政權(quán)曾有過一段共舞,俄國烏克蘭至上主義者、幾何抽象派畫家馬列維在1920年興致高昂地宣稱:“正是立體主義和未來主義,以革命性的藝術(shù)形式,早早地預(yù)言了1917年政治和經(jīng)濟革命的到來。”結(jié)果沒幾年之后,現(xiàn)代主義被認(rèn)定是資產(chǎn)階級的垂死掙扎,如康定斯基等藝術(shù)家紛紛逃往美國等地,當(dāng)代主義的應(yīng)許之地蘇聯(lián)成為寫實和古典的一統(tǒng)天下。

對現(xiàn)代主義帶來致命打擊的還有流行文化,彼得·蓋伊特別點名了波普藝術(shù)。在他看來,相比血淋淋的記錄,如同周刊卡通一樣精美、具有沖擊力、誘人而又賞心悅目的波普藝術(shù),適合快速消費,卻對于現(xiàn)代藝術(shù)更加危險。因為“平淡、乏味”的波普藝術(shù)“將本來涇渭分明的高雅藝術(shù)和低俗藝術(shù)混為一談,而現(xiàn)代派藝術(shù)家則認(rèn)為,一定要將這二者分開才行”。如前所說,真實面對內(nèi)心,挖掘內(nèi)心,尋找完全不同的方式,是現(xiàn)代主義存在的基石。然而波普藝術(shù)實際不但不需要想象力,甚至還排斥使用想象力。作者指出,“例如奧爾登堡陰莖崇拜型的口紅,或者李奇登斯坦那令人心儀的卡通畫美女,但他們都刻意避免對人內(nèi)心的審視,而這正是現(xiàn)代藝術(shù)不可或缺的因素。他們著眼于表面,遠(yuǎn)離哲學(xué)審思并對此沾沾自喜。”例如雕塑家克拉斯·奧爾登堡創(chuàng)作的《柔軟的付費電話》也不過是木棉外面覆蓋著聚乙烯,裝配在木頭板上的一個雜燴,作品看起來就是一個大小一致、如假包換的柔軟的付費電話。“品位和標(biāo)準(zhǔn)從沒有如此猛降過。對于相當(dāng)可觀的藝術(shù)愛好者而言,整個藝術(shù)嚴(yán)肅的理念都發(fā)生了改變——這種改變不啻于墮落。”

有趣的是,現(xiàn)代主義的存在并不僅僅依賴于自由,也依賴于相當(dāng)?shù)木⑵肺弧W髡咛嵝眩F(xiàn)代主義需要自由寬容的文化氛圍和生存空間,也需要有良好的甚至是精英的藝術(shù)品位,來“為某些艱深音樂家開辦音樂會,為某些晦澀的畫作開辦展覽,組織某些難懂的詩”。

現(xiàn)代主義對我們究竟意義何在?

我們已經(jīng)看到,我們的時代本來就是現(xiàn)代主義的造物之一,我們的建筑、日常用品的設(shè)計,無不滲透著現(xiàn)代建筑和現(xiàn)代設(shè)計的靈感,每年的紅點設(shè)計大獎目錄會讓20世紀(jì)初的現(xiàn)代主義設(shè)計師們欣喜不已,宜家則忠實于現(xiàn)代主義的設(shè)計理念。我們的電影不再是追求刺激的浪漫劇,而是提出深入內(nèi)心的要求;即便如莫言,其作品也受到西方現(xiàn)代主義乃至后現(xiàn)代主義文學(xué)的極大影響。

但另一方面,現(xiàn)代主義功業(yè)未就,它在詩歌小說、嚴(yán)肅音樂方面基本限于停滯,有一些現(xiàn)代主義的理念甚至被拋棄。智者望月,愚者望指,與其糾纏于現(xiàn)代主義的具體綱領(lǐng),倒不如去思考現(xiàn)代主義的反抗意義。美國作曲家艾夫斯的父親告訴他,只要你知道自己在做什么,你就可以自由地打破一切限制你獨創(chuàng)的傳統(tǒng)約束。

彼得·蓋伊在開篇寫道:“在(現(xiàn)代主義出現(xiàn))前,人們都認(rèn)為古人或教會或圣經(jīng)已經(jīng)說明了宇宙公理……到了18世紀(jì),作家和思想家還在贊揚亞歷山大·蒲柏將人們想得到卻無法表達(dá)的東西很好地表達(dá)出來。在哲學(xué)家伏爾泰及其支持者看來,西塞羅仍然是倫理學(xué)和治國術(shù)方面無可替代的權(quán)威。”看到這句話,我不禁想到那些手捧半部《論語》或者《弟子規(guī)》或者《金剛經(jīng)》就號稱戰(zhàn)無不勝的論調(diào),我們的問題和現(xiàn)代主義先驅(qū)們面臨的問題其實并沒有本質(zhì)區(qū)別。

在現(xiàn)代主義者們興起的時候,正如在人類歷史上絕大部分時段一樣,作家和畫家們歌頌著從未逝去的古老的黃金時代,但現(xiàn)代主義者關(guān)注的點則是當(dāng)代。波德萊爾所青睞的美是“時尚生活的精彩場面”,像別致的四輪馬車、能干的車夫、靈活的侍者、可愛的女人還有漂亮懂事的孩子。畫家杜米埃大膽譏笑荷馬時代的英雄,作曲家奧芬巴赫也對人盡皆知的希臘神仙冷嘲熱諷——這些都標(biāo)志著自由思想的興起,藝術(shù)家們開始質(zhì)疑并想推翻古老的藝術(shù)等級制度。堅持放在時代語境下來看,或許,除了古詩文大會、《弟子規(guī)》和住在郊外的楓丹白露小區(qū)之外,我們更應(yīng)當(dāng)去描寫高鐵、程序員、地鐵中的蕓蕓眾生以及喊麥的青年。

現(xiàn)代主義對于當(dāng)代的意義究竟何在?

至少有一點,人們對真實和自由的追求是從古至今也不會停止的。