尋到偉大時代與轉型社會的焊接點

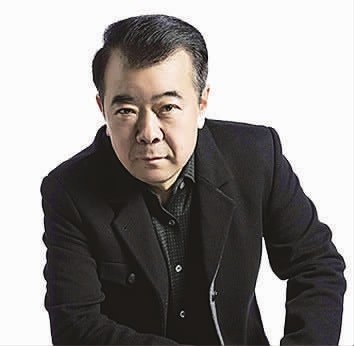

《人民的名義》收視率屢創(chuàng)紀錄,編劇周梅森在接受本報專訪時提出——

尋到偉大時代與轉型社會的焊接點

周梅森說:“我借《人民的名義》書寫了我對當代社會的一些感悟。雖然講到了那么多問題,但我充分肯定,這是個偉大的時代,是能給每個人帶來機會的時代。可以說,中國的老百姓正處于最安定、最富裕的時代,它縱有許多毛病,但我們絕對不會否定時代的主流,這是我寫作、也是劇組創(chuàng)作的基點。”

《人民的名義》第19集,劇中的反貪局局長把歐陽菁從京州市委書記李達康的專車中帶走時,現實中的收視率爆了。城市網的數據突破了3。在那之前,2017年城市網收視最高的10部電視劇,峰值不過1.9,平均剛過1。

“有工作人員注意到,收視最高時甚至接近春晚。還有人說,一些地方的餐飲業(yè)蒙受30%的損失,因為要趕在7點半前回家,很多人取消了外出用晚餐的計劃。”在周梅森位于南京江北的工作室里,他打開手機,把微信群展示到記者面前。群里是宣傳組分享的工作日報,包括前一天的收視率和網播量數據、實時微博熱度、輿情監(jiān)控等。客觀數據之外,他的女兒還發(fā)來些直觀的畫面:年輕人在地鐵上用手機觀看這部劇,六七名旅途中人在高鐵上圍著一臺平板電腦邊看邊討論。

《人民的名義》與它的小說作者兼電視劇編劇周梅森一起徹底火了。在接受本報專訪時,周梅森坦陳“真的沒想到”。但轉瞬,他為此種“意料之外”找到了“情理之中”———“國家反腐的決心和力度,作家想闡釋的世道人心,觀眾盼望的開誠布公,以及市場所謂的尺度、興奮點,林林總總的最大公約數是什么?我想我找到了。比起‘反腐題材’,我有更大的野心。我希望在觀眾、讀者面前展開的是一幅‘大中國’的畫卷,畫卷里每一個人物,或許都是這個偉大時代與一些嚴酷現實間的焊接點。”

李達康寫得最糾結,他的命運恰恰印刻著人性的復雜

嚴格意義上說,京州市委書記李達康在《人民的名義》里算男四號,他之前還排著反貪局長侯亮平、省委書記沙瑞金、公安廳長祁同偉。但按照網絡熱度,“達康書記”無疑最火。面對這股穿越了代際文化“次元壁”的火熱,周梅森先想到的是吳剛的演技,“早知道吳剛老師的戲那么好,我就該大大增加李達康的戲份,讓他出現在每一集,坐穩(wěn)男一號”。可細一回味,觀眾的興奮點除了好演員,還在于角色本身的復雜性。

事實上,李達康幾乎是周梅森在此部作品里寫得最糾結的一個人物。按寫作習慣,周梅森的小說沒有提綱,不預設結局,甚至沒有人物小傳,所有的角色都跟隨故事的線索自然生長。“戲劇邏輯、復雜人性會推著人物向前走,找到他們各自的歸宿。有時候,連我都控制不住。”李達康就是一個連作者都無法控制的劇中人。

已播出的劇集里,李達康將全副心思撲在了事業(yè)上,公正不阿,不以權謀私。但隨著塵封往事揭開,觀眾漸漸看清他的另一面:開拓型的實干家,但也太過追求效率,希望自己的權力不受限制。已知的過去,因為太過追求效率,他的政績蒙上了人命關天的陰影,是老搭檔王大路替他扛下責任。至于未知的后續(xù),“我跟觀眾一樣,欣賞實干家李達康”。周梅森說:“可我們都知道,凡是不受限制的權力,都已悄然埋下了悲劇的基因。如果有續(xù)集,李達康很有可能為了權力走上另一條道路。”

之所以有此伏筆,是周梅森在南京浦口檢察院體驗生活后的結果。在檢察院反貪局組織的座談會上,他從大量活生生的腐敗案例里發(fā)現一條規(guī)律:那些從高處跌落的干部,極少數是生性貪婪的,他們絕大多數是從一念之差撕開了第一道口子。“我寫小說,就是為了從人性角度弄清楚腐化的誘因。人性,是書寫的著力點。”在劇中各人物的身上,不僅有著周梅森對真實案例的取材和文學化,更深層的,是他對人性和世道人心的透視。如果讀者、觀眾能以虛構的貪腐事件為標本,剖析他們不同選擇背后的人生理念,并由此反觀人生、反求諸己,這大概便是 《人民的名義》 最大的價值所在。

鄭西坡父子不可少,“大中國”畫卷總有基層兄弟的一席之地

如果李達康是“網紅”,那么劇中的鄭西坡父子儼然最不受待見。父親鄭西坡為新大風廠四處奔走,落在觀眾眼里不過是社會政治大環(huán)境里的小雜音;兒子鄭勝利那些投機的小伎倆,在反腐大局下更顯得微不足道。不少觀眾直抒己見“只想觀官場世相百態(tài),不愿看生活一地雞毛”。

周梅森理解觀眾,但他有他的堅持:“我是有野心的。我想全面地介入社會生活,寫一幅‘大中國’的畫卷,里面有方方面面、形形色色的人,是我竭盡所能描繪的時代的本尊。”

既是時代本尊,那么官場之外,小人物的生活不可或缺。這些小人物可能是他生命里遭遇過的人。周梅森的弟弟早早下崗,夜里替別人看小超市,加上退休金,一個月收入1800元。他的一個老同學,從30多歲開始擺煎餅攤,一輩子就這樣過來了,如今看起來比周梅森蒼老近20歲。生活里比比皆是的身影,都被納入了《人民的名義》。

若是再回望來時路,周梅森自身何嘗不是曾經的鄭西坡? 他在許多場合描述過自己文學生涯的開端———從一本殘缺的《巴爾扎克傳》開始。書里記述,巴爾扎克是個精力旺盛、百折不撓的現實主義作家。他曾沉浮商海,辦過肥皂廠、印刷廠,但都以失敗告終。而每每投資失敗后,巴爾扎克就找出版商預支稿費,然后再投資、再寫作,循環(huán)往復。仿佛有些宿命般,周梅森從中看到了自己的幾分影子,“我們都是被文學重構人生的寫作者”。是文學引導著他頑強向前走,使他從礦山走向城市,讓他從礦工周梅森,變?yōu)樽骷抑苊飞?/p>

于是,被文學成就的周梅森每次看到同學好友,目睹他們在生活里掙扎奮斗的艱難身影,“心里總會隱隱作痛,因此在我的小說,包括《人民的名義》里,總會有基層那些兄弟的一席之地”。

侯亮平承載理想主義,他代表每個人身邊的正義與光明

不止一個人問過周梅森:侯亮平這么個“偉光正”的角色,老檢察長陳巖石那般清正廉潔、為民請命的優(yōu)秀干部,現實中真有嗎? 得到的回答是:“不僅有,而且不少。”

當年,周梅森曾在 《青春》 雜志走過了他文學道路的最初,雜志社老主編的丈夫就是個陳巖石一般的人。“他過世時,家中一幅素樸的遺像,遺像下一束鮮花,再無其他。我后來得知,他們那批新四軍的老干部們曾集體簽約,在身故后捐獻遺體,不占百姓一寸土地。”這些情節(jié)連帶著那名為了扛炸藥包而火線入黨、只有一天黨齡的年輕英雄的故事,都被周梅森寫進了小說和劇本。

“這些都是真實存在過的人物。我們這個時代需要英雄,既然身邊有正義和光明,我不會視而不見。”在作家看來,與讀者坦誠相見,不僅僅在于開門見山地擺出“小官巨貪”“現金墻”這樣的負面形象,更在于公正客觀地描述這個社會的正能量。

所以,周梅森刻意抹去侯亮平身上的所有標簽,就是讓他成為一個不受任何外力、輿論影響的理想化角色。侯亮平既不是官二代,也非農民的兒子,他就是一個純粹的人,一個承載著理想主義光芒的人。他在劇中存在的意義,是抵消社會上那些或精致或粗糙的利己主義者,喚起觀眾對侯亮平似的人物的渴望———純粹的、正直的人。

從某種角度而言,周梅森寫 《人民的名義》 也帶著幾分理想主義色彩———“我們身處的時代不是凝固的,它給我們的國家、民族和人民帶來了史上少有的巨大變化,這種變化是一次了不起的民族復興。我盡我所能記錄一個偉大的國家,一個民族艱難崛起的過程。雖然這個過程中會出現很多很多問題。但我依然覺得,作家生活在這個時代,是種莫大的幸運。”