試著用他人的眼光打量中國歷史 發(fā)現(xiàn) “大英100”中的中國文物

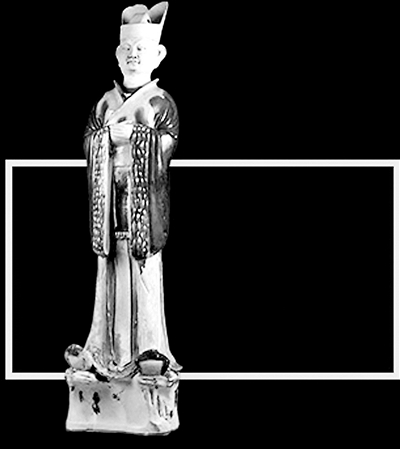

三彩文官傭 陶 約公元730年/中國河南

玉琮 玉 約公元前2500年/中國 拉斐爾的遺產

康侯簋 青銅 公元前1100—前1000年

镈 青銅 約公元前600—前400年/中國

六博俑 鉛油陶 約公元1—200年/中國

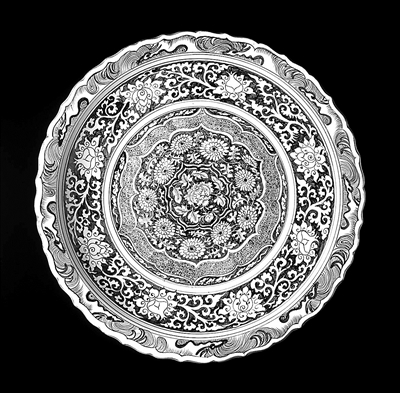

青花大盤 瓷器 公元1330-1350年/中國江西景德鎮(zhèn)

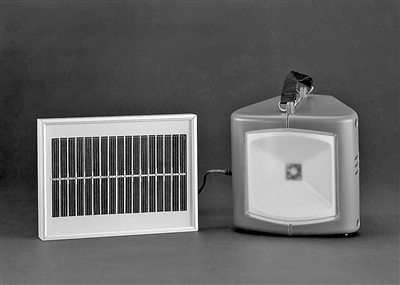

太陽能燈具與充電器 塑料 公元2010年/中國深圳

作為中國歷史的一種解釋模式,“挑戰(zhàn)—應對”理論發(fā)軔于20世紀50年代美國的費正清學派。經歷了費正清、列文森兩代師徒的詮釋,到了第三代柯文那里發(fā)生了范式的轉換。后者對這一理論的西方中心主義進行了深刻的反思,并提出“在中國發(fā)現(xiàn)歷史”的觀點,即站在“中國中心主義”立場上理解和詮釋近代中國所發(fā)生的變革。

如果說對于美國漢學界而言,視角的轉換是重新認識和發(fā)現(xiàn)中國的機遇,那么對于身處中國社會的“在場者”來說,是否也需要進行這種場域的互換,“另眼”看待中國的歷史和文化呢?正在中國國家博物館展出的“大英博物館100件文物中的世界史”展覽(后文簡稱“大英展”),為我們提供了一個“在世界發(fā)現(xiàn)中國”的平臺。

展覽用來自大英博物館收藏的100件(套)展品,以全球史的視角講述了一部人類文明的故事。展品中包括8件來自華夏文明的文化遺存或者當代中國制造的產品。如何將中國的歷史納入全球歷史的敘事中,在世界文明框架內理解中國文明,不僅是大英博物館策展團隊需要面對的課題,同樣,也是一個拋向中國觀眾的謎題。

開端的玉器

“開端”部分,講述了人類在漫長的進化旅途中,如何制造和使用器物以拓展生存空間、應對環(huán)境變化。“被迫”進入農業(yè)時代的人類社會發(fā)生了深刻的變革,對信仰的表達日益多樣化,對于精神世界的追求也日益突出。來自良渚文化的玉琮,與巴布亞新幾內亞鳥形石杵、喀帕蘇斯女性石雕以及德國玉斧一道,訴說著早期農人對自身及周遭世界的認識。這件玉琮大約制作于公元前2500年,與大量出土于良渚文化墓葬中的同類玉器相比顯得高大粗壯,僅次于國博所藏的大玉琮。作為良渚文化最具代表性的禮器,玉琮在當時的意義仍是不解之謎。但是其禮儀用器的功能,卻被商周王朝國家繼承,并賦予新的含義,成為構筑禮制國家的重要組成部分。玉琮復雜的琢制、雕刻工藝,同時折射出農業(yè)社會階級的分化與勞動的分工。

“城市國家”的影子

公元前3500年左右的兩河流域出現(xiàn)了城市國家。大約同時期的尼羅河流域也出現(xiàn)了類似的諾姆體制。受此歷史經驗的啟發(fā),西方史學界將城市國家視作人類早期國家的普遍形態(tài)。與此相反,中國史學界更加習慣于傳統(tǒng)史學對早期國家的描述,即王朝國家。在此視角下將對應夏王朝的二里頭文化分布區(qū)域看作廣域國家,而二里頭遺址則是居于權力結構頂端的都城。在缺乏文字材料的情況下,我們很難判斷陜西武功鄭家坡、長武碾子坡、西安豐鎬遺址等時代不同的先周文化之間自我認同是否具有差異,只能憑借相近的考古學文化面貌,并結合歷史文獻判斷其屬于同一族群。

其實如果動態(tài)地梳理中國早期王朝歷史,我們也能發(fā)現(xiàn)“城市國家”的影子。《史記·平原君虞卿列傳》中有“且遂聞湯以七十里之地王天下,文王以百里之壤而臣諸侯”的說法,《淮南子·泰族訓》中也有“湯處亳,七十里”之說。只不過這些曾經的城市國家通過征服戰(zhàn)爭很快成為廣域國家。西周王朝起初也是“蕞爾小邦”,崛起于陜、甘,歷經播遷才定居于岐山之陽。最后“不終朝而有商”的西周通過擴張成為“帝國”。

康侯簋是西周克商之后平定“三監(jiān)之亂”的歷史見證。“三監(jiān)之亂”或許是城市國家對抗廣域國家的一種嘗試,雖然最終失敗,但是西周王朝也不得不用“分封”制度部分地承認城市國家作為歷史遺留問題的存在。

當野蠻征服了文明

公元前8世紀,世界范圍內出現(xiàn)了一個“野蠻征服文明”的浪潮。位于今天蘇丹地區(qū)的古實王國(也譯作庫施)征服了埃及,位于今伊拉克北部的亞述統(tǒng)一了兩河流域。而同時期的西周王朝則遭受犬戎的攻擊,被迫東遷,進入了另一個歷史階段。其實,無論古實還是亞述甚至犬戎并非野蠻民族,而是擁有漫長發(fā)展歷程的國族。在征服了文明中心后,這些國族紛紛吸收了征服對象的文化,拿來為己所用。例如古實王國的君主,開始以埃及法老自居,大批制造充滿埃及風格的法老石像和隨葬明器“沙伯提”。

周王室東遷后并未滅亡。此時占據(jù)西周政治中心的是崛起于隴東的秦人國族。作為新晉諸侯,出身戎狄的秦國極力在文化上效仿宗周,儼然以周文化正統(tǒng)自居,并借此加強自身在關隴地區(qū)統(tǒng)治的合法性。戎狄入侵的另一結果是,中原各國通過文化復興打造新的族群認同。其中最為典型的就是對周禮的強調和再造。以齊桓公“尊王攘夷”政策為代表,歷屆霸主都以恢復王室為政治口號;而春秋晚期以孔子為代表的儒家學派提出“克己復禮”的主張,也是旨在恢復周禮、整合社會。這種“恢復”舊有禮制傳統(tǒng)的舉動和主張,恰恰是舊傳統(tǒng)和文化衰落的表現(xiàn)。強調禮樂教化功能,闡發(fā)禮制背后的學術意義,增加禮儀環(huán)節(jié)的復雜程度,這些都是當時東周社會在遭受邊緣文化族群沖擊后產生的新現(xiàn)象。而西周時期發(fā)展變化中的“周禮”卻是漸行漸遠。

“一神”與“眾神”的競爭

公元1—8世紀是世界宗教格局大變動的時代。基于猶太教傳統(tǒng)的基督教、伊斯蘭教在這一時期先后在廣大地域取得統(tǒng)治性地位。同時,興起于公元前6世紀的佛教,此時也發(fā)展成為跨地域的世界宗教。早期排他性的一神教,以及雖然相對寬容但非常強勢的佛教,使得之前遍布世界、形態(tài)各異的地方宗教或者煙消云散,或者收縮于一隅再無發(fā)展。展覽中展出的阿拉伯青銅手,制作于公元100—300年的也門,是獻祭給當?shù)匦〕鞘小袄镪枴钡纳衩鳌6箯d內體量巨大的密特拉神像,則是同一時期盛行于波斯、羅馬等地密特拉教的遺存。這些地方性乃至跨地域的宗教,無不在世界性宗教興起后歸于沉寂。

然而,地處東亞的中古中國以其巨大的包容性,兼收并蓄地接受外來宗教。與此同時,本土宗教信仰體系也在茁壯成長。展覽中出現(xiàn)的東漢六博俑,根據(jù)國博學者李重蓉研究,是“弘農風格”(漢代弘農郡在今陜西、河南部分地區(qū))的隨葬品。這件文物表現(xiàn)了兩人對坐進行六博游戲的場景。六博是流行于先秦秦漢時期的一種棋類游戲,至宋代消失。因器具當中有六根筭籌,故稱六博(亦稱六筭)。作為棋盤的博局往往飾有宇宙圖式,因此學者普遍認為這種游戲與當時流行的宇宙觀念有著某種聯(lián)系。此外,作為隨葬品,這類游戲俑表明,當時人認為死后世界仍然需要游戲,是“事死如生”喪葬觀念的體現(xiàn)。同樣是滿足死后世界的物質需求,先秦以及西漢的貴族墓葬中,更多見日常生活的實物。但東漢墓葬中,陶器制作的模型明器卻占據(jù)了主流,如代表糧食的陶倉模型,代表六畜的陶圈模型等。這種本土信仰體系的堅持與變化,與當時世界范圍內宗教格局的變遷之間究竟有著什么樣的聯(lián)系,值得我們進一步思考。

中華文明到了最自信的時候

公元8世紀,擴張中的唐王朝與阿拔斯王朝的征服歷史性地碰觸了。雖然懸隔東西的兩大帝國除了一次遭遇戰(zhàn)外,并沒有什么歷史交集。但是帝國之間的貿易通過絲綢之路連接了起來。唐朝文化中濃郁的“胡風”得益于這種持續(xù)不斷的貿易往來,而阿拉伯世界則成為溝通東西文明的橋梁和紐帶。

展覽中唐朝劉庭訓墓出土的三彩文官俑本身并沒有什么異域色彩,但是同墓所出的駱駝俑、胡人俑則展現(xiàn)了當時中國無處不在的西域文化。略早于三彩俑的龍形雙耳瓶,更是將中國陶瓷藝術與西方風格緊密結合在一起。開放和自信在某種程度上塑造了達于巔峰的中古中國文明。

青花盛開在歐亞大陸

蒙古帝國是一個世界性帝國。在橫跨歐亞的廣袤地域上,世界貿易被置于空前廣闊的保護傘下。蒙古統(tǒng)治者們對于貿易自由的寬容和扶植是前所未有的。因此才有了馬可·波羅的游歷。盡管青花瓷器的起源尚存爭論,但是元代大量燒制青花瓷卻是不爭的事實。眾所周知,青花鈷料并非中國所產,而是來自伊朗,時稱“回回青”;青花瓷器的生產目的是為了銷往中東,因為發(fā)色艷麗的青花正是伊斯蘭世界鐘愛的色彩。元帝國溝通了從景德鎮(zhèn)到中東的瓷器貿易之路,創(chuàng)造了青花奇跡。熱銷海外的出口產品最后轉為內銷,中國人不僅接受了異域風格的青花瓷,甚至成為中國文化的符號。在青花瓷器身上,我們發(fā)現(xiàn)世界性與民族性完美地結合在一起。

我們制造的世界

2010年中國深圳生產的太陽能充電器和電燈是許多中國觀眾感到莫名其妙的展品。其實,如果瀏覽了展覽的最后一個單元——“我們制造的世界”便會發(fā)現(xiàn),這一部分是對當今世界的深刻反思。如果說20世紀應當反思暴力,那么21世紀的反思對象必然不能遺漏環(huán)境與能源。隨著工業(yè)化以及高能耗產業(yè)向第三世界轉移,環(huán)境污染的惡果也隨之被轉嫁而來。人類被自己制造的工業(yè)體系困擾著。究竟如何實現(xiàn)自我救贖?如何高效利用清潔能源?全球化時代的貧富差距能夠通過什么手段加以縮小?人類如何在世界經濟增長的大盤中分享紅利?這些問題都能從這件不起眼的廉價商品中尋找到線索:太陽能作為清潔能源是人類新能源的組成部分。而廉價的光明可以為最不發(fā)達地區(qū)帶來提升自我、增進社會的機遇。當人們忽視這些身邊的產品時,可能就與歷史擦肩而過。這件展品告訴我們,歷史不僅是久遠的過去,而且存在于當下。

中華文明源遠流長,她需要我們對個案進行梳理和研究,也需要我們嘗試用不同視角遠觀或近察。“大英展”為我們提供了一個視角,讓古老而維新的中華文明身處世界歷史長河之中,煥發(fā)出不一樣的光芒。

本組圖片版權歸大英博物館董事會所有,2017