黃飛立:以樂為本 以樂育人

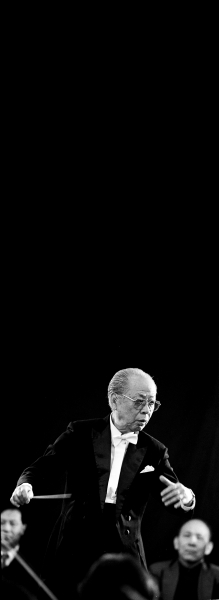

指揮家黃飛立 東方IC供圖

1997年6月7日,鄭小瑛率愛樂女室內(nèi)樂團(tuán),與李德倫、黃飛立(中)合作舉辦八旬華章音樂會。圖為演出后合影。

30歲出頭的黃飛立在美國求學(xué)。

幾天前以百歲高齡辭世的黃飛立教授,是我國音樂界指揮教育專業(yè)一位德高望重的元老。以樂為本,以樂修身,以樂育人,我以為是對黃先生一生最恰當(dāng)?shù)母爬ā?951年黃飛立辭別美國耶魯大學(xué)音樂學(xué)院時(shí),導(dǎo)師亨德米特對他說:我的前兩個(gè)中國學(xué)生(黃自和譚小麟,皆英年早逝)都不在了,希望你不要學(xué)他們,要好好活下去。晚年,口述《送我一把小提琴》這本書時(shí),黃先生說:我想,我做到了。

1

84歲登臺指揮,

深情送別老友李德倫

我認(rèn)識黃先生的時(shí)間已經(jīng)很久了,其間曾多次采訪黃先生。印象中的第一次采訪是1992年去宣武區(qū)南線閣音樂學(xué)院的宿舍拜訪他,本來面積就不大的房間里擺得滿滿當(dāng)當(dāng),幾乎無法下腳,我只能小心翼翼地躲這兒躲那兒地走到簡樸的沙發(fā)前坐下,聽他回答我提出的“中國青年指揮”這個(gè)大話題。當(dāng)時(shí)我們都同意只稱指揮不稱家,雖然那時(shí)他的得意弟子邵恩、水藍(lán)等人已開始在世界舞臺上打拼。

在世紀(jì)劇院后臺的演員休息室,我?guī)е鴶z像師對黃先生做過一次短暫采訪。那是2001年深秋,中國交響樂團(tuán)舉辦李德倫先生追思音樂會,邀請了7位指揮家與樂團(tuán)合作,84歲的黃先生作為7位中年齡最長者,作為李德倫先生的同行、同齡人和老朋友,自然格外引人注目。他出場時(shí)那挺直的腰板和穩(wěn)健的步履都令人瞠目。他指揮演奏的巴伯的《慢板》(俗稱《柔板》)更飽含著對老友的一番別樣深情。面對黃先生,我說:“您今天要指揮的《慢板》也是李大爺很喜歡的作品,我聽過他在這個(gè)舞臺上坐著指揮的這首樂曲,我還記得他那天在指揮的過程中竟然隨著音樂的節(jié)奏站了起來。這首作品是不是更適合老年人指揮?”黃先生略想了一下后說:可能是,因?yàn)檫@首作品雖然不長,內(nèi)涵卻很深,老人來指揮,往往可以把很多的人生感受融入進(jìn)去。他還說,中央音樂學(xué)院指揮系建系40周年(1996年)的音樂會上,李德倫指揮的也是這首《慢板》。事后我想,黃先生指揮這首作品能達(dá)到頗具韻味的地步,大概還有一層原因,那就是他曾留學(xué)美國,而《慢板》的作者正是一個(gè)美國人。

2

耄耋之年仍坐公交參加活動(dòng)

2005年春節(jié)期間,我第一次參加指揮界的團(tuán)拜,這也是中國指揮學(xué)會正式成立后的第一次團(tuán)拜。但這種聚會方式,那時(shí)已經(jīng)持續(xù)了10年,最初的倡導(dǎo)者是李德倫先生。2005年聚會的發(fā)起者,如果我記得不錯(cuò),應(yīng)當(dāng)是兼任過中央音樂學(xué)院指揮系教授的徐新老師。那天黃先生第一個(gè)到場。殊不知,諸位指揮中,他是最年長的,也是住得最遠(yuǎn)的。從天通苑到西便門,熟悉京城地理的人,想必都知道這段路途的遙遠(yuǎn)。我以為有人陪他有車接他,而實(shí)際上他是自己乘公交、坐地鐵來的。聽著年近88歲的黃飛立先生悠然親切的講話,真該說那就是中國指揮界的福音。幾位年長的指揮家講過話后,金正平先生(退休前是中國電影樂團(tuán)常任指揮)居然點(diǎn)名讓我發(fā)言,我也不知深淺,一張嘴就講了小20分鐘。我說在座的指揮家我?guī)缀醵疾稍L過,我干的不是這行,但在這里我覺得很親切。說這些話時(shí),我距黃先生最近,當(dāng)時(shí)就想,對老先生的采訪,應(yīng)當(dāng)再深入一步。所以,那天就約定為中國指揮學(xué)會主辦的《指揮家》雜志采寫黃先生。

4月16日,在北京音樂廳碰到黃先生,人群中的老先生側(cè)過頭來先打招呼,我趕緊問“您哪天有空”。黃先生好爽快:“星期一到星期五都可以。”約定了星期二,黃先生又追問一句:“來天通苑方便嗎?要是坐城鐵,我告訴你怎么走。”給了我名片,又詳細(xì)說清下車后的走法,確保我19日按約定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)走進(jìn)了黃家。

3

沒學(xué)過指揮的指揮系主任

那天的采訪,主要圍繞著中央音樂學(xué)院指揮系創(chuàng)建初期的教學(xué)工作。盡管黃先生說年代已久(轉(zhuǎn)年就是建系50周年了),有些細(xì)節(jié)記不大清楚,但還是大致清晰地勾勒出了一個(gè)輪廓。

1951年,黃飛立從美國回來,擔(dān)任中央音樂學(xué)院作曲系副教授,1953年調(diào)任管弦系主任。此前,他在耶魯大學(xué)音樂學(xué)院師從現(xiàn)代作曲大師亨德米特,學(xué)習(xí)理論作曲,主要目的也是為了搞指揮。稍早些的履歷是在福建音專當(dāng)小提琴教師,同時(shí)兼搞指揮。更早些與指揮相關(guān)的經(jīng)歷是曾經(jīng)在上海擔(dān)任基督教合唱團(tuán)的指揮。那里還有一個(gè)圣樂團(tuán),是個(gè)小規(guī)模的樂隊(duì),上海音專的許多學(xué)生都在樂團(tuán)和合唱團(tuán)中。上海工部局樂團(tuán)的排練和演出,黃飛立也經(jīng)常去欣賞,那時(shí)他已有意去觀摩指揮。此外,黃飛立還與黃貽鈞、韓中杰、竇立勛等人一起當(dāng)“棚蟲”,錄的作品都是當(dāng)場發(fā)譜子,過兩遍,就正式錄音。如今說來也有意思,多年來這位指揮教授學(xué)過小提琴,學(xué)過作曲,包括現(xiàn)代作曲技法,就是沒學(xué)過指揮。他的指揮,是“偷學(xué)”,是在實(shí)踐中學(xué)。日前上海指揮家王永吉微信于我說:黃先生的“偷學(xué)”正是我比較推崇的一個(gè)竅門。我答:求學(xué)有道。

1954到1955年間,中央歌舞團(tuán)(中央樂團(tuán)前身)邀請?zhí)K聯(lián)專家杜馬舍夫開辦了合唱指揮訓(xùn)練班。中央音樂學(xué)院邀請另一位蘇聯(lián)專家巴拉曉夫,也辦了一期合唱指揮訓(xùn)練班,學(xué)校的合唱團(tuán)也交給他訓(xùn)練。院領(lǐng)導(dǎo)委派黃飛立幫助做一些接待工作。一年多后,訓(xùn)練成果逐漸顯現(xiàn),也被學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)看在眼里。呂驥找到黃飛立說:我們搞個(gè)合唱指揮專業(yè)吧。黃飛立聽了這話之后,認(rèn)真想了想要做的事,覺得時(shí)機(jī)還不夠成熟。但通過對巴拉曉夫教學(xué)的觀察,得出的結(jié)論是:我還是可以教的。比如視唱練耳課,黃飛立在福建音專時(shí)就教過,到耶魯求學(xué)時(shí)已獲免修了。

一天晚上,呂驥見到黃飛立,又問到此事,黃飛立說:這個(gè)系倒是可以搞,但沒有人啊,我還管著管弦系呢。呂驥果斷地說:你現(xiàn)在就調(diào)出來,當(dāng)指揮系主任。

4

“中國指揮學(xué)派”的首倡者

做出建系決定后,黃飛立邀集了鄭小瑛、沈武鈞、任策,4人成為建系最初的教師。先在院內(nèi)招生,作曲系、鋼琴系的學(xué)生中,愿意學(xué)指揮的,都可以轉(zhuǎn)過來。1957年正式招生。頭兩三年的教學(xué)計(jì)劃和大綱都由黃飛立起草,包括課程設(shè)置和培養(yǎng)目標(biāo),然后在教研組里逐字逐句地討論,有些地方也做了修改。通過討論,幾位教師在怎樣培養(yǎng)指揮這一點(diǎn)上達(dá)成了共識。

當(dāng)時(shí)黃飛立就提出這樣一個(gè)觀點(diǎn):現(xiàn)在還不可能,長期做下去,將來要形成一個(gè)中國指揮學(xué)派。

提到這段往事,黃先生以他那廣味普通話頓挫分明地說:《指揮家》雜志是不是可以就“中國指揮學(xué)派”這個(gè)概念展開討論?西方的指揮有德國的、意大利的、俄國的學(xué)派,美國現(xiàn)在也逐漸出現(xiàn)自己的學(xué)派。中國該不該有自己的指揮學(xué)派呢?中國指揮學(xué)派到底是什么含義,我的理解也不太深,就覺得應(yīng)該逐步朝這個(gè)方向努力。

建系不久,蘇聯(lián)專家就全部撤走了。怎么上課?教師們都沒經(jīng)驗(yàn),個(gè)別上課只是一種教法,黃飛立提出,也要集體教學(xué),要兼容并蓄。這種做法就是教師們每周都要定期聽一個(gè)人的課,課后一起討論,學(xué)生的問題就是老師的問題,一個(gè)人的問題也是大家的問題。從黃飛立開始,每個(gè)教師輪流上陣,所以指揮系的第一批學(xué)生說不清具體是誰的學(xué)生,幾位老師都教過。較明確屬于黃先生弟子的最早一位,是后來以指揮《長征組歌》聞名的唐江。稍后,李德倫、嚴(yán)良堃、韓中杰等人陸續(xù)來系里兼課,黃先生說:那時(shí)的指揮系白紙一張,多些人來講課,只有好處沒有壞處。

一定要實(shí)踐,這一點(diǎn)黃飛立也是非常明確的。當(dāng)時(shí)還沒有幾個(gè)專業(yè)藝術(shù)團(tuán)體,指揮系就緊緊盯住了業(yè)余合唱團(tuán)。文化館的合唱團(tuán),指揮系的學(xué)生幾乎都去指揮過,黃飛立自己也參與。1957年,趙沨接替了呂驥的工作,他提出:既然辦指揮系,就應(yīng)該全面,增設(shè)樂隊(duì)指揮專業(yè)和歌劇指揮專業(yè)。這樣,指揮系就有了3個(gè)專業(yè),根據(jù)學(xué)生特點(diǎn),適合什么就主學(xué)什么。黃飛立也適時(shí)提出自己的主張:合唱指揮到高年級要補(bǔ)充樂隊(duì)經(jīng)驗(yàn);樂隊(duì)、歌劇指揮,低年級要有聲樂訓(xùn)練,合唱指揮更要有。那時(shí),許多已工作的指揮都沒受過專業(yè)訓(xùn)練,需要有個(gè)進(jìn)修和提高的機(jī)會,指揮系就有針對性地開辦了進(jìn)修班,一期兩年,保證質(zhì)量。這種做法,一直延續(xù)到黃飛立退休(70歲)。

5

對邵恩發(fā)了脾氣

黃飛立回顧指揮系的工作時(shí)愛說:團(tuán)結(jié)是指揮系的一大特點(diǎn)。

“文革”后指揮系重組,作為系主任的黃飛立特別強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn),他說:這個(gè)系有團(tuán)結(jié)的傳統(tǒng),無論是誰,有什么想法,都可以放到桌面上來談,這個(gè)傳統(tǒng)要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)。我不喜歡背后講別人壞話,假如誰跟我講了,你不端出來,我也要端出來。黃先生告訴我,那時(shí)指揮系的考試都是教師們一起討論分?jǐn)?shù),先請伴奏的老師發(fā)表意見,有什么都直說,不管是誰的學(xué)生。

指揮系一貫把規(guī)范、準(zhǔn)確、節(jié)省、美觀作為指揮法教學(xué)的目標(biāo)。在注重指揮法技能教學(xué)的同時(shí),又善意告誡學(xué)生們不要追求外在表演,不要熱衷手舞足蹈的自我陶醉,不要忘記指揮的根本任務(wù)是演繹音樂。小澤征爾第一次來中國時(shí),學(xué)生們很容易就被他外在的東西打動(dòng),覺得找到了可以效仿的目標(biāo),都去學(xué)他的表演。因?yàn)槟菚r(shí)外來的樂團(tuán)和指揮都很少,也看不到什么資料,一時(shí)間形成了“小澤熱”。黃先生曾因此對邵恩發(fā)了脾氣,其實(shí)他的目的很簡明:你還是學(xué)生,不能太浮,不要只追求表面的東西。

6

為陳佐湟出國深造開證明

1981年前后,本科尚未畢業(yè)的指揮系學(xué)生陳佐湟得到小澤征爾推薦去美國深造的機(jī)會,走之前卻險(xiǎn)些拿不到與畢業(yè)相關(guān)的證明。從黨委書記到院長副院長,為此事頗費(fèi)心思,書記說:先請黃飛立同志提出具體意見。黃先生鄭重地寫道:“陳佐湟同學(xué)此次報(bào)考出國留學(xué),因年齡關(guān)系只能以大學(xué)畢業(yè)的同等學(xué)力報(bào)考出國留學(xué)的研究生。對此文化部并沒有表示過不同意,陳佐湟也就獲準(zhǔn)參加出國研究生的考試。他目前的業(yè)務(wù)水平,無論在專業(yè)、基礎(chǔ)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等方面,都不會低于目前本院的研究生。陳佐湟的考試成績,亦相當(dāng)于參加跳級考試合格,而這次考試的范圍、項(xiàng)目和要求,都是相當(dāng)于本科畢業(yè)同等學(xué)力的,因此我認(rèn)為可以發(fā)給陳佐湟同學(xué)相應(yīng)的證明。”這一紙證明,為陳佐湟打開了一條綠色通道。院長吳祖強(qiáng)據(jù)此建議:“我院未實(shí)行學(xué)分制,無法照教育部規(guī)定,明確為提前畢業(yè)。根據(jù)考試成績,似可發(fā)給大學(xué)畢業(yè)同等證明,并報(bào)教育部,取得他們同意。”多年后陳佐湟還記得,他辭行時(shí)黃先生對他說:做你喜歡的事,做好你正在做的事情。

7

樂隊(duì)成員缺席?不演了!

北京交響樂團(tuán)的簡介,開篇語這樣寫道:長期擔(dān)任樂團(tuán)藝術(shù)指導(dǎo)的老一輩指揮大師李德倫先生和黃飛立先生為樂團(tuán)的發(fā)展做出了極大的貢獻(xiàn)。

這個(gè)樂團(tuán)從北京歌舞團(tuán)管弦樂隊(duì)轉(zhuǎn)過來時(shí),演奏員幾乎都是專業(yè)子弟,調(diào)皮,誰都管不了他們。團(tuán)長李湘林邀請黃先生去調(diào)理,先在人民劇場看了他們演出的舞劇《小刀會》。那樂隊(duì)的動(dòng)靜,用黃先生的話說,叫“炮火連天”。

看過演出,黃先生提出3個(gè)條件:一是先把樂隊(duì)從歌舞伴奏中解放出來,二是配齊人馬,三是定出制度,加強(qiáng)管理。能做到,他就去,去了也要3年才能初見成效。團(tuán)長答應(yīng)。老將出馬,從德奧古典作品排起。最初的音樂會還不敢公演,都是送貨上門去學(xué)校。即便是那樣,黃先生也做過“很絕”的事:要去學(xué)校演出了,好幾個(gè)人請假缺席,指揮攔不住,當(dāng)即決定,不演了!

這可以說是插曲,也可能是一個(gè)樂隊(duì)走向正規(guī)化管理的過程中不可避免的階段。現(xiàn)在的北京交響樂團(tuán),已成為國內(nèi)最具實(shí)力和影響的樂團(tuán)之一,而仍然擔(dān)任樂團(tuán)業(yè)務(wù)考核評委的黃先生說:一定要懂得這一點(diǎn):一個(gè)交響樂團(tuán)不是幾年就可達(dá)到很高水平的,必須做好長期訓(xùn)練的精神準(zhǔn)備。

8

創(chuàng)立“金帆” 助力“金帆”

陶西平主管北京市的教育工作時(shí),邀請黃先生等一批藝術(shù)家共同創(chuàng)辦了金帆樂團(tuán),一晃也已多年。其實(shí)黃先生也可以不去,可以少管,那時(shí)他的兒子黃安倫已在加拿大為父母安排了舒適的養(yǎng)老環(huán)境,可惜兩位老人沒有事做,仍覺寂寞,回國后黃先生就挑起了“金帆”的大旗,與中學(xué)生打起了交道。老先生不僅自己親自安排訓(xùn)練曲目和計(jì)劃,親自上陣,還招呼來自己的學(xué)生參與。現(xiàn)中國歌劇舞劇院指揮劉鳳德,就是被先生招去的一個(gè)。他說先生跟他說了這事后,先告訴他:沒錢;然后說:沒錢你也要去。為了繼續(xù)追隨先生學(xué)習(xí)、鍛煉,同時(shí)也是被先生的精神所感動(dòng),劉鳳德隨叫隨到。他說:那差事真苦,也真值得!

邵恩擔(dān)任澳門樂團(tuán)音樂總監(jiān)那幾年,回國的機(jī)會多了,黃先生就給他派了訓(xùn)練“金帆”的任務(wù)。有一年我到澳門觀摩音樂節(jié)演出,最后一臺音樂會是邵恩指揮。次日飛回北京,我與邵恩同機(jī),下來后他直接去了黃先生家。他說:就住黃先生家,明天要給“金帆”排練。邵恩在訓(xùn)練樂隊(duì)方面經(jīng)驗(yàn)不少,注意從各方面去啟發(fā),對作品的處理也有自己的理解,樂團(tuán)的孩子們都很喜歡他。黃先生說:自己在現(xiàn)場看邵恩的排練,也學(xué)到不少東西。2005年年初,我在電視上看到金帆交響樂團(tuán)的新年音樂會,曲目之難,陣容之規(guī)整,都大大出乎我的預(yù)料。

育英貝滿老專家校友合唱團(tuán)都是退了休的老頭老太太,多年來固定活動(dòng),四處演出。他們想請黃先生擔(dān)任藝術(shù)指導(dǎo),又怕先生不肯,就托團(tuán)里一位曾與黃先生同事的人邀請他去聽排練。黃先生說,我去了一聽就坐不住了,坐不住就動(dòng)手了。這動(dòng)手,不光是指揮排練,回到家還為合唱團(tuán)編配作品呢。

9

“我不是泰斗。我不敢當(dāng)。”

與當(dāng)年南線閣的住處相比,黃飛立在天通苑的這套房子可謂鳥槍換炮,客廳、臥室之外,黃先生夫婦各有一間工作室。我有幸兩次走進(jìn)黃先生的工作室觀賞。不得了,那套電腦連帶作曲必備的家伙就占去不少地方。都與指揮相關(guān),也表明一個(gè)老指揮家亦已“走進(jìn)新時(shí)代”。聊到電腦,黃先生說:指揮中對電腦有興趣的還有韓中杰,我倆經(jīng)常電話交流電腦方面的問題。黃師母說,這房子,剛住進(jìn)來時(shí)覺得蠻大,現(xiàn)在看,還是小了。前一次在黃先生的工作室,他給我轉(zhuǎn)存了多幅他的照片,后一次,他簽名送了我一本據(jù)他敘述成書的《送我一把小提琴》。

黃先生得享高壽,自有他的養(yǎng)生之道,用他的話來概括:每天早晨一杯牛奶、一杯果汁、一杯咖啡,煙還抽,酒還喝,音樂會還要聽。說這話時(shí),黃先生正銜著一支漂亮的煙斗。還有一條也很重要,黃家的飯一定要由師母趙方幸親自掌勺,一定要有湯。師母說這是做了黃家“二把手”之后才練出來的,起初她連燒水都不曉得怎么回事呢。我有口福,嘗到過趙老師的手藝。那次,也陪黃先生喝了一杯白蘭地。如今回味,那是一種難得難忘的享受。

后一次去時(shí),主要是策劃黃安倫歌劇《岳飛》搬上舞臺的事,晚上在“眉州東坡”吃飯。黃先生和我一樣,一人一瓶“小二”。邊吃邊聊,先生竟然舉杯說了句很地道的北京話:走一個(gè)!

這一走,就走到了百歲,走到了被后輩稱為“泰斗”、“一代宗師”的高度。然則真正的泰斗或宗師是沒有一個(gè)人愿意這樣自稱的。黃先生認(rèn)真地說:我不是泰斗。我不敢當(dāng)。我還離得太遠(yuǎn)。

他還愛說的一句話是:作為一個(gè)音樂家,要愛你的聽眾;作為一個(gè)指揮家,要愛你的樂隊(duì);作為一個(gè)老師,要愛你的學(xué)生。

這幾乎就是箴言!黃飛立,用自己的一生,踐行了他的話!

2017年2月24日,寫于遙送黃飛立先生遠(yuǎn)行之際。