哲學(xué)與藝術(shù)

現(xiàn)今大學(xué)所辦的學(xué)報(bào)一般都有兩版,一是自然科學(xué)版,一是哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版。哲學(xué)沒有被列為前者,可見不屬于自然科學(xué);而它又與社會(huì)科學(xué)相并列,可見哲學(xué)也不是社會(huì)科學(xué)。既然二者皆非,為什么哲學(xué)同社會(huì)科學(xué)而非同自然科學(xué)合刊呢?這一是因?yàn)橹袊?guó)的大學(xué)長(zhǎng)期以來(lái)把哲學(xué)當(dāng)做文科甚至政治學(xué)科,二是因?yàn)檎軐W(xué)從表達(dá)形式上同文科相近,即不像自然科學(xué)那樣以公式、模型等表現(xiàn)事物的規(guī)律,而主要是訴諸于文字。

藝術(shù)和哲學(xué)都曾有先知之明

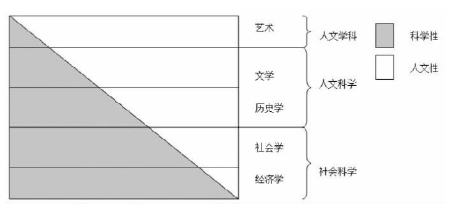

用馮友蘭先生的話說(shuō): “哲學(xué)是人類精神的反思” , “是對(duì)于認(rèn)識(shí)的認(rèn)識(shí)” 。既然如此,哲學(xué)即可能超越于對(duì)自然、社會(huì)以及人類思維的認(rèn)識(shí)而達(dá)致更為抽象的認(rèn)識(shí),所以就不能簡(jiǎn)單地歸于哪一個(gè)具體門類。還有一類學(xué)科,也是不能簡(jiǎn)單地劃歸自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的,就是藝術(shù)。同哲學(xué)相似的是,藝術(shù)也不是社會(huì)科學(xué),但與哲學(xué)不同的是,它屬于文科。我在文科范圍內(nèi)選出“間距”明顯的五個(gè)門類,圖示之間的主要區(qū)別,如下:

其中經(jīng)濟(jì)學(xué)是一極,其理性成分最重,而人文性最弱;另一極——藝術(shù),其人文性最強(qiáng),而科學(xué)與理性成分最弱,從經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、歷史學(xué)、文學(xué)到藝術(shù),理性或科學(xué)性遞減,人文性遞增。當(dāng)然,嚴(yán)格地說(shuō),最富藝術(shù)性的音樂,也含有理性,瑪麗婭娜·韋伯為馬克斯·韋伯《經(jīng)濟(jì)與社會(huì)》所寫的前言中曾指出,“理性也在并且恰恰在音樂——這個(gè)似乎是最純粹淵源于感情的藝術(shù)——里,起著一種至關(guān)重要的作用” 。藝術(shù)以下諸學(xué)科,皆以“學(xué)”命名,其中經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)可以稱為社會(huì)科學(xué),歷史學(xué)、文學(xué)可以稱為人文科學(xué),而藝術(shù),就不以“科學(xué)”稱之,而是人文“學(xué)科” 。比如音樂,盡管也有樂章、旋律、節(jié)奏、節(jié)拍等理性規(guī)范,但它卻是“最純粹淵源于感情的藝術(shù)” ,不能以科學(xué)名之。

哲學(xué)是抽象思維,藝術(shù)是形象思維,馮友蘭先生認(rèn)為,哲學(xué)活動(dòng)“是對(duì)于事物之心觀” ,藝術(shù)活動(dòng)“是對(duì)于事物之心賞或心玩” 。 “心觀只是觀,所以純是理智底;心賞或心玩則帶有情感。 ”有趣的是,比之自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)諸門類,這兩種思維對(duì)于天地洪荒的重大問(wèn)題皆有驚人的預(yù)言和先知性。

文學(xué)藝術(shù)方面的典型事例如辛棄疾的詞《木蘭花慢》 : “可憐今夕月,向何處、去悠悠?是別有人間,那邊才見,光影東頭。 ”王國(guó)維評(píng)價(jià): “詞人想象,直悟月輪繞地之理,與科學(xué)家密合,可謂神悟。 ”哲學(xué)方面的典型事例更是不勝枚舉,早在古希臘時(shí)期,阿那克薩哥拉發(fā)現(xiàn)月亮的光是由于反射,并正確解釋了月蝕現(xiàn)象;泰勒斯正確地預(yù)言了月蝕的時(shí)間;阿里斯塔克斯則提出了包括地球在內(nèi)的一切行星都環(huán)繞太陽(yáng)作圓周運(yùn)動(dòng)的哥白尼式假說(shuō)。

藝術(shù)和哲學(xué)都曾有先知之明,而達(dá)知的路徑不同:人有眼、耳、鼻、舌、身諸感官,藝術(shù)家經(jīng)由視、聽、嗅、味、觸諸感而情發(fā)于心,于是有藝術(shù);孟子云: “心之官則思。 ”哲學(xué)家經(jīng)由心覺而沉淀為理,于是有哲學(xué)。人有胖瘦高矮,充斥一定時(shí)空,有位移而能朝秦暮楚,可稱作“物理人” ;人有生命,饑餐渴飲,異性交媾,繁衍生殖,代代相續(xù),是為“生理人” ;人有感覺、知覺和喜怒哀樂,傷春感秋,興盡悲來(lái),是為“心理人” ;人有社會(huì)角色,盡職盡倫,或于職場(chǎng),或居家庭,在黨在教,在朝在野,是為“倫理人” ;人有自省能力,志存高遠(yuǎn),謀劃久長(zhǎng),一日三省,再臻超境,是謂“哲理人” ;人又畢竟是血肉之軀,所作所為,必受良心追問(wèn),更兼當(dāng)今生態(tài)危機(jī),日甚一日,眾生逆天而行,自然慘遭人踏,天時(shí)將墜,人當(dāng)自警,是謂“天理人” 。若依弗洛伊德的觀點(diǎn),物理人和生理人是“本我” ,心理人和倫理人是“自我” ,而哲理人和天理人是“超我” 。上述文學(xué)家的文思主要出于物理人、生理人和心理人的感觸,而哲學(xué)家的哲思則主要出于倫理人、哲理人和天理人的覺解。

文學(xué)是感性的,哲學(xué)是知性的,二者都有先知性。文學(xué)是先聲奪人的,“春江水暖鴨先知” ,文學(xué)家好比是“鴨” ,對(duì)于事物的先知是感知的;哲學(xué)是后發(fā)制人的, “鴟鵂振翅在黃昏”(黑格爾語(yǔ)),哲學(xué)家常被比喻為象征智慧的貓頭鷹,對(duì)事物的先知是覺知的。

為學(xué)日益與為道日損

有兩類知識(shí):一類是外在于身的知識(shí),如科學(xué)技術(shù)等知識(shí),表現(xiàn)為從古及今不斷地日積月累,且直線發(fā)展,日益增多,其進(jìn)步過(guò)程可以用進(jìn)化論加以比附和描述,任何一項(xiàng)科技創(chuàng)造和發(fā)明——用牛頓的話說(shuō)——是因?yàn)檎驹诹司奕说募绨蛏希?dāng)然又給后來(lái)者提供了新的肩膀。這類知識(shí),用中國(guó)古代哲學(xué)家老子的話說(shuō),叫作“為學(xué)日益” 。 ( 《老子》四十八章)另一類是內(nèi)在于己的知識(shí),不可以用進(jìn)化論加以比附,或者說(shuō)它們本來(lái)就不是進(jìn)步和進(jìn)化的,這類知識(shí)或發(fā)自于心智,或發(fā)自于情感。

哲學(xué),是發(fā)于心智者,能對(duì)事物作高度概括和抽象,像古希臘人“在抽象事物方面的想象創(chuàng)造力” , “一切支配著近代哲學(xué)的各種假說(shuō)”以及演繹推理法;再像中國(guó)先秦時(shí)代兵家“知彼知己,百戰(zhàn)不殆” ( 《孫子·謀攻篇》 ) 、道家“反者道之動(dòng)” ( 《老子》四十章)等思想,都是千古不變的。比如兩軍交戰(zhàn),武器可以不斷進(jìn)步,從古代的大刀長(zhǎng)矛到今天的核武器,都隨著科技的進(jìn)步而進(jìn)步,但兩軍對(duì)壘的戰(zhàn)略原則—— “知彼知己” ——?jiǎng)t永遠(yuǎn)不變。雅斯貝斯認(rèn)為,哲學(xué)思想“不像各門科學(xué)那樣具有向前進(jìn)展的特征” ,在作為科學(xué)的醫(yī)學(xué)方面我們可以說(shuō)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)古希臘,“但在哲學(xué)領(lǐng)域我們卻不能說(shuō)超出了柏拉圖。我們僅僅在史料方面超過(guò)了他,在他曾運(yùn)用過(guò)的科學(xué)發(fā)現(xiàn)上高于他,然而,就哲學(xué)本身而言,我們大概很難再達(dá)到他的水平” 。這類知識(shí),用老子的話說(shuō),叫作“為道日損”( 《老子》四十八章) 。

文學(xué)藝術(shù),是發(fā)于情感者,能感人至深,如音樂、舞蹈、美術(shù)、雕塑、戲劇之類,也不能以進(jìn)化論名之。像古希臘的荷馬史詩(shī),還有大批的建筑家、雕塑家和戲劇家,他們直到今天還是不可企及的,其作品左右著后人直至現(xiàn)代。在高不可及的希臘藝術(shù)面前,馬克思也表達(dá)了自己的困惑:“困難不在于理解希臘藝術(shù)和史詩(shī)同一定社會(huì)發(fā)展形式結(jié)合在一起。困難的是,它們何以仍然能夠給我們以藝術(shù)享受,而且就某方面說(shuō)還是一種規(guī)范和高不可及的范本。 ”既然是“規(guī)范”和“高不可及” ,就是不能超越的,亦即不能進(jìn)化或進(jìn)步的。哲學(xué)超越于經(jīng)驗(yàn),其對(duì)象是具有普遍性的;藝術(shù)雖是發(fā)自于情感,但正如德國(guó)哲學(xué)家文德爾班所說(shuō),“藝術(shù)的目的是以某種方式激發(fā)起人們的某些情感,由此使他們從這些情感力量中解放出來(lái)并得到凈化。這種凈化只在藝術(shù)得到呈現(xiàn)的時(shí)候才是可能的,它不是經(jīng)驗(yàn)上的實(shí)在——藝術(shù)在表現(xiàn)自身的時(shí)候把對(duì)象提升至‘普遍性’ ” 。

著名歷史學(xué)家湯因比在談到上述兩類知識(shí)時(shí)說(shuō): “技術(shù)的進(jìn)步,來(lái)自人們合作的累積成果” ,而“在社會(huì)中,累積式的精神進(jìn)步是沒有的。倫理的領(lǐng)域中,不存在相當(dāng)于科學(xué)和技術(shù)上的累積式進(jìn)步” 。換句話說(shuō),源于人類本身的東西,無(wú)論是抽象的哲學(xué),還是形象的文學(xué)、藝術(shù),都不能用進(jìn)化論來(lái)解釋,對(duì)哲學(xué)的抽象思維而言,它不像科技,文德爾班指出, “哲學(xué)沒有這種各時(shí)期都共有的對(duì)象;因此,哲學(xué)的‘歷史’就表現(xiàn)不出朝著這有關(guān)對(duì)象的知識(shí)不斷前進(jìn)和逐漸接近。相反,突出的事實(shí)是,其它科學(xué),在狂熱的開始之后,一經(jīng)得到有規(guī)律的可靠的基礎(chǔ)之后便照例不聲不響地建立起自己的知識(shí)體系來(lái)” , “而對(duì)哲學(xué)說(shuō)來(lái),事實(shí)剛剛相反。在這里,后來(lái)人可喜地發(fā)展了前人所取得的成就,這只是例外;哲學(xué)的每一偉大體系一開始著手解決的都是新提出的問(wèn)題,好像其它哲學(xué)體系幾乎未曾存在過(guò)一樣。 ”馮友蘭先生認(rèn)為:“哲學(xué)不能有科學(xué)之日新月異底進(jìn)步” , “人之思之能力是古今如一,至少亦可說(shuō)是很少有顯著底變化” , “哲學(xué)既只靠思,思之能力,古今人無(wú)大差異,其運(yùn)用所依之工具,又不能或未能有大改進(jìn),所以自古代以后,即無(wú)全新底哲學(xué)” 。對(duì)文學(xué)、藝術(shù)的形象思維而言,則更不像科技了,比如像中國(guó)古代屈原和司馬遷的文學(xué)以及其后的唐詩(shī)、宋詞等等,一直能夠激蕩迄今為止不同年代的人類,用馮友蘭先生的話說(shuō),它們“可遇而不可求” ,只有高峰,而沒有進(jìn)化,為什么?

據(jù)科學(xué)家研究,現(xiàn)代人的大腦并不比五千年前人類的大,也不比他們有更多的潛能,至于人類的體質(zhì),如果以日新月異的生產(chǎn)工具的進(jìn)化為參照,那么人體在數(shù)千年間幾乎完全沒進(jìn)化。換句話說(shuō),假如五千年前的人類在今天,也完全可以學(xué)會(huì)操作機(jī)械和計(jì)算機(jī)。在體質(zhì)人類學(xué)家那里,研究人類體質(zhì)的變化大體是以幾十萬(wàn)年為單位的。羅素說(shuō): “幾十萬(wàn)年期間,人類在知識(shí)方面,在獲得技能方面,以及在社會(huì)組織方面都已經(jīng)進(jìn)步了,但就可以判斷的范圍來(lái)說(shuō),人類在先天的智能方面卻沒有進(jìn)步。就骨骼而言的那種純粹生物學(xué)上的進(jìn)步,在很久前就完成了。因此可以認(rèn)為,較之我們所學(xué)到的東西而言,我們的先天精神素質(zhì)比起舊石器時(shí)代的人類并沒有很大的不同。 ”