法國新小說最后一位代表作家米歇爾·布托爾:小說詩人的精神旅行

米歇爾·布托爾

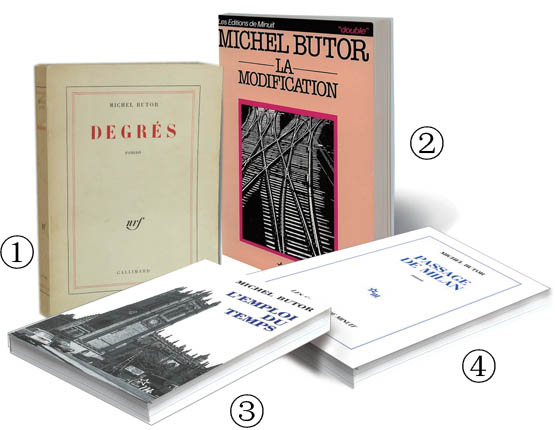

①《度》法文版 ②《變》法文版 ③《時間表》法文版 ④《米蘭弄堂》法文版

秋風乍起,提醒人們盛夏已經(jīng)成為回憶。8月24日,法國新小說代表作家米歇爾·布托爾(Michel Butor,1926-2016)離開了人世,世人目送他的背影,希望他只是遠去,開始一場他一直推崇的精神旅行:“旅行是在兩種意義上進行著,一種是從巴黎到羅馬的實際旅行,一種是精神上的旅行,即精神上的追求與探索,由無知過渡到有知,由無意識過渡到有意識。”

在評價米歇爾·布托爾時,人們會用上很多頭銜:詩人、小說家、教師、雜文作家、文藝評論家和翻譯家,但他的自我評價卻是:“我非常清楚我是上個世紀的人,但我希望自己還是一個年輕的詩人。”對于他而言,最偉大的小說是沒有邊界的,可以與戲劇、隨筆和詩歌相互交融,成為真正的敘事詩。就像波德萊爾將巴爾扎克視為“我們最偉大的詩人”一樣,在布托爾眼里,福樓拜、喬伊斯和司湯達首先是詩人。新小說派的五位巨匠羅伯-格里耶、克羅德·西蒙、薩羅特、克羅德·奧利埃和米歇爾·布托爾各有千秋,但都在尋找一種新的小說表現(xiàn)形式,都在進行著精神上的旅行:對小說詩學的追求與探索。

“我先有旅行然后才有作品……旅行實際上是我整個一生的原動力。”米歇爾·布托爾的人生之旅并非一帆風順:雖然他從3歲起全家從北部重鎮(zhèn)里爾遷居到巴黎,在巴黎接受了良好的學校教育和藝術(shù)熏陶,青年時代又在巴黎大學攻讀文學和哲學,但幾次參加教師資格考試都沒有通過。拿到了高中任教資格后,1950年他又到埃及擔任法語教師。1952年一整年他都在歐洲游歷,幾乎走遍了歐洲所有的博物館。1956年,他在瑞士日內(nèi)瓦國際學校教授哲學、歷史、地理和拉丁語。旅行成了他文學創(chuàng)作的原動力。1957年,他出版的小說《變》(La Modification)一舉獲得當年法國勒諾多獎,這是和龔古爾文學獎齊名的知名文學獎項。小說通篇以第二人稱“你”為敘述主體,是“新小說”的重要代表作。剛剛登上文壇不久,布托爾就在1960年以小說《度》(Degrés)告別文壇,并在1962年宣稱自己在文學中引入了“超文本”的概念:超文本是將各種不同空間的文字信息組織在一起的網(wǎng)狀文本。此后,他開始了大學教授的學術(shù)生涯:先在美國執(zhí)教,1970年至1975年在法國尼斯大學教書,1975年又轉(zhuǎn)入瑞士日內(nèi)瓦大學任教,直至1991年退休。從1986年開始,他就定居法瑞邊境的一個法國村莊的高山牧場里,毗鄰日內(nèi)瓦,從此過上了隱士般的生活,直至仙逝。2006年,他的全集得以出版,2013年,法蘭西學院將文學大獎頒發(fā)給他,以獎勵他多年來筆耕不輟地完成的全部作品。

這樣的獎項對于從1954年就開始文學創(chuàng)作的布托爾來說,是實至名歸。1954年,他的第一部小說《米蘭弄堂》(Le passage de Milan)出版,也可譯作《鳶飛過》,因為milan首字母小寫指鳶鳥,作者的題目有雙關(guān)寓意。小說用12個章節(jié)講述了巴黎一棟樓里的居民們12個小時的生活際遇,從底層的門衛(wèi)到頂樓的畫家,從20歲慶生宴到謀殺案,在新現(xiàn)實主義的色調(diào)上,又涂抹了一層魔幻的神秘色彩。“誰決定了這一切,竟然無視夜間活動的這些居民們偶然造成的傷害?或許是因為人們在這里居住,在這里吃飯,在這里點燃恥辱的炭火,火焰狂亂跳動著,燒毀了人們不需要用很復雜的工具就能擊碎的東西,人們?yōu)橹瘋麨橹V狂,竟從未發(fā)覺自己早已經(jīng)被定格在對面窗戶的黑框中,每天晚上同一時間,被同一個趴著欄桿張望的人鎖定。”這部小說的開篇就充滿了哲學意味,從樓對面的旁觀者的角度來審視樓內(nèi)的蕓蕓眾生,這些存在的個體有各自的生活軌跡,對于旁觀者而言,他們沒有聲音,沒有名字,來去匆匆。旁觀者抬頭仰望,看見“天際張開一雙翅膀,不是飛機,就是鳶鳥”。

1956年,他的第二部小說《時間表》(L’Emploi du temps)成為新小說作品的典范之作。作品是以一個名叫雅克·赫維爾的法國年輕人的生活記錄的形式呈現(xiàn)的,這個年輕人在英國某個城市的某家公司擔任實習生,工作了一年。在此期間,他每天都記錄下生活的點點滴滴,并自認為有謀殺的企圖,但他的記錄里只標注星期而不標注日期,所以這個從周一到周五的時間表永無止境,不斷輪回,讓讀者如墜云里霧里。在評論家們看來,米歇爾·布托爾試圖通過這部作品反映二戰(zhàn)后人們的精神危機,因為人與時間的關(guān)系也是這種危機的始作俑者之一。另外,這部小說的文風也為人們津津樂道:“這是我第一次用一個周六的下午來回顧從五月初開始經(jīng)歷的每時每刻,每分每秒,在未來的日子里,我力爭這樣的歲月蠶食不再重演,因為今后的每個周六的夜晚我都會進行挖掘和捕撈,用智慧和效率,來介入那些曾經(jīng)對我而言,只有周末才能夠從事的活動,因為以前一周其它的日子都是犧牲品,活生生地被馬修安德森公司給侵吞了。”它再次證明,語言風格不僅僅是“牙齒上的琺瑯質(zhì)”,更是超越言語界限的手段。

從以上兩部作品中,我們能夠發(fā)現(xiàn),布托爾的小說題目別具匠心,這也構(gòu)成了他的小說詩學的一部分。在一次訪談中,他說道:“我們經(jīng)常會遇到一些題目,其本身就是約定俗成的語匯,但它們的呈現(xiàn)方式很特別,好像是沐浴了青春的不老泉,在這些為人們所熟知甚至不被人們所關(guān)注的俗語背后似乎隱藏著礁石下面的海鰻。”布托爾本人也曾強調(diào),所謂“Le passage de Milan”,其實并不是指的街道名“米蘭弄堂”,而是指捕獵的鳶鳥飛過。這種神秘的鳥兒掠翅而過,在地面上投下巨大的陰影,好似籠罩了時空的界限。所謂“L’Emploi du temps”不僅僅是指“時間表”,也可以是對時間的“利用”和“占有”等其他的含義。布托爾的另兩部作品《度》(Degrés)和《動》(Mobile)的題目也是多義的。“度”既可以是圓弧的度數(shù)也可以是氣溫的度數(shù),《度》這部小說講述了老師給高二學生講解哥倫布航海經(jīng)歷時,三個人各自的敘述。這也是一次對小說新形式的“哥倫布式的探索發(fā)現(xiàn)”。至于Mobile,一看到這個題目,人們會立刻想到美國阿拉巴馬州一座叫做莫比爾(Mobile)的城市,而且這部作品的確在開頭提到了阿拉巴馬州,但是布托爾并沒有局限在這一區(qū)域,而是試圖展示整個美國的現(xiàn)代圖景。

在美國旅居的日子,啟發(fā)布托爾擺脫了傳統(tǒng)小說的模式,嘗試創(chuàng)作了實驗小說《動》,通過各種文本的剪輯拼貼(美國百科全書、報刊文章和汽車描寫等等),來表現(xiàn)當代美國的風貌。這種實驗的意愿也表現(xiàn)在米歇爾·布托爾的游記《地之精靈》、夢錄《夢之材質(zhì)》以及和許多當代藝術(shù)家們合作的作品中。以繪畫為例,他最初的藝術(shù)論文是關(guān)于繪畫的;后來演變成為伴隨著繪畫的;最終深入畫作當中,成為文學與繪畫交錯而成的作品。他也和多位造型藝術(shù)家合作創(chuàng)作“書—物”和“藝術(shù)家之書”等作品,顯示出他在藝術(shù)追求上的標新立異。在他看來,這種創(chuàng)作是在與雕塑家、畫家和攝影家等其他門類的藝術(shù)家進行對話。在西方,藝術(shù)作品特別受到保護。它們被裝進玻璃柜中。進入這個“柜子”,也就是闖入禁區(qū)。布托爾想打破這個禁區(qū),足見他銳意創(chuàng)新的勇氣。

不過,布托爾的第三部作品《變》才稱得上是他的代表作,也是新小說派的經(jīng)典作品,這部作品為他贏得了1957年的勒諾多獎。小說中萊昂·戴爾蒙坐在一輛從羅馬開往巴黎的火車車廂里,他要去給自己的情人一個驚喜,告訴她自己要離開妻子和孩子,和情人一起在巴黎生活。一路上,讀者跟隨著小說里的文字進入了萊昂的內(nèi)心世界,而小說的第二人稱敘述方式也使得讀者不得不將男主人公當作自己,隨著地點和環(huán)境的變化,投入到小說主人公的回憶、計劃、夢想和幻覺里。但是正如小說題目“變”所預示的,當男主人公到達羅馬后,心態(tài)發(fā)生了變化,他決定不去找情人了,而是當場開始寫作,把自己一路上的心路歷程寫成一部書。這種“書中有書,你中有我”的敘事形式特立獨行,意味深長,彰顯了新小說沒有情節(jié)、對故事以外的周遭情況更為感興趣的特色。通過桂裕芳所譯的《變》一書中的片段,我們能感受到米歇爾·布托爾筆下的長句好似長長的火車,奔向未知的遠方:

星期三,你走進飯廳吃午飯時(窗外,十一月份白色的陽光照耀著先賢祠柱頭上精美的葉飾,陽光很快就暗下去了),你看見你的四個孩子直挺挺地、嘲諷地站在他們的椅子后面,你看見在她臉上,在她那被陰影遮住的雙唇上,有一絲勝利的微笑,你感到他們合謀給你設(shè)下陷阱,你感到你盤子里的禮物只不過是誘餌,這頓飯自始至終是經(jīng)過精心策劃的,為的是引誘你(你們共同生活快二十年了,她怎么會不了解你的趣味呢?),一切都是經(jīng)過策劃的,為的是使你確信: 從今以后你是一個上了年紀的、循規(guī)蹈矩的、被馴服了的男人,而就在這之前不久,你開始了另一種完全不同的生活,你在羅馬那幾天的生活,那是另一種生活,而這里,在巴黎家中的生活只是它的影子而已,因此,盡管你很不痛快,你還是萬分謹慎,你逢場作戲好使他們滿意,你裝出一副很歡快的神氣,夸他們的禮物選得好,認真地吹滅那四十五支小蠟燭,但你暗中卻打定主意,一定要盡快結(jié)束這種成為家常便飯的虛偽,結(jié)束如此根深蒂固的誤解。是時候了!

而且,作者從一次旅行出發(fā),延伸出另外九次旅行,它們像鐵軌一樣縱橫交錯,圍繞著眼前這次旅行而展開。沿途真實可見的羅馬景色和風物以及萊昂心里所想的情婦的居室與巴黎的辦公室和先賢祠廣場那套住宅交替出現(xiàn),讓讀者領(lǐng)悟到,這不僅是一次身體的旅行,更是一次精神的旅行,是一個男人內(nèi)心的矛盾和掙扎的過程:“夜里,先賢祠廣場上嘎吱的剎車聲將你吵醒,你擰開了在你右邊的帝國式燭臺上的電燈,你端詳可憐的昂里埃特,她躺在床的另一邊,稍稍灰白的頭發(fā)披散在枕頭上,她半張著嘴,和你中間隔著一道不可逾越的亞麻布的河流。”

《變》這部作品和新小說派的理論家羅伯-格里耶的觀點不謀而合:“世界既不是有意義的,也不是荒謬的,它存在著,如此而已”。布托爾反對把人作為世界的中心,一切從人物出發(fā),使事物從屬于人,他認為這樣會抹煞了物的地位,忽視了物的作用和影響。這個世界是由獨立于人之外的事物構(gòu)成的,而現(xiàn)代人處在物質(zhì)世界的包圍中,因此小說的主要任務不在于塑造人物形象,而是在寫出一個更實在的、更直觀的世界,并且在現(xiàn)代人復雜的、混亂的日常生活中建立一個有條不紊的精神世界,以填補生活的空虛。最后一位有影響力的新小說作家布托爾在今夏去世,新小說流派也不復盛行,但文學創(chuàng)作的探索之旅還沒有結(jié)束,將會有越來越多的文人墨客追隨著他們的足跡,開始精神旅行……