房山石經(jīng):延續(xù)千年的永恒印記

地宮里的石經(jīng)

石經(jīng),顧名思義就是刻在石頭上的經(jīng)典、經(jīng)籍。早在東漢嘉平年間,儒家經(jīng)典便幾次鐫刻為石經(jīng)。西漢末年,當佛教自印度傳入中國之后也受此啟發(fā),于是北齊時期便出現(xiàn)了第一塊佛教的石刻經(jīng)典。當時的先人認為紙帛書經(jīng)輕易就會遭到毀滅,而篆刻于石才可以永存于世。

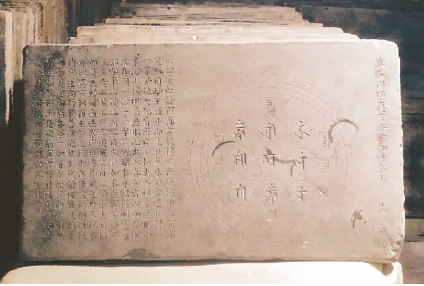

人們的假設(shè)在后來得到了證實。一千多年以后,當房山石經(jīng)山上封于9個石洞中的四千余塊石經(jīng)板和山下云居寺地穴里一萬多塊石刻經(jīng)重見天日的時候,那些碑文上清晰的筆觸和雋秀的字跡似乎在告訴所有的人們,這世間的確存在永恒。

“早在上世紀50年代,國務院宗教事務管理局的文件中就有記載,房山石經(jīng)的拓印,原是1955年為配合東南亞一些國家,紀念佛祖涅槃2500年開展的對外宣傳活動,同時也是為了整理罕有的歷史文獻。1956年春天,中國佛教協(xié)會開始了對石經(jīng)山的發(fā)掘和錘拓工作。 ”在9月9日舉行的“房山石經(jīng)與云居寺創(chuàng)建1400周年暨中國佛教協(xié)會發(fā)掘拓印房山石經(jīng)60周年國際學術(shù)研討會”上,考古專家吳夢麟這樣說。

房山石經(jīng)的誕生

據(jù)介紹,房山石經(jīng)由靜琬大師在隋朝大業(yè)年間創(chuàng)刻,師徒相傳,代代接替,從隋朝一直延續(xù)到明代,共經(jīng)歷6個朝代、一千年的時間,是一件浩大得令人不可思議的工程。僧人們?nèi)绱隋浂簧幔齾s對信仰的虔誠更因為遭遇了兩次“法難”的打擊而心有余悸。

中國歷代統(tǒng)治階層對信仰的態(tài)度是不盡相同的,有的推崇佛教,有的排斥佛教。南北朝時期就出現(xiàn)了兩次皇帝大規(guī)模的“滅佛”運動,盛極一時的佛教遭到了幾乎滅頂?shù)臑碾y,全國的寺廟被賜給王公將相作為私用,僧徒被迫還俗,佛像被砸毀,經(jīng)書也化為灰燼。沒有經(jīng)書就無法念經(jīng)拜佛,信徒們唯恐失去信仰。北齊一個叫慧思的和尚有意將佛教中的重要經(jīng)典刻在石頭上,存放于洞中,如果“發(fā)難”再次降臨,手寫經(jīng)書被焚燒殆盡,就等災難過后取出石經(jīng)作為底本拓印,以免失傳。

慧思的愿望在有生之年并沒有實現(xiàn),他的弟子靜琬秉承了師傅的遺愿,立志汲取“滅佛”的教訓,鐫刻石經(jīng)。靜琬游歷多方,最終選擇房山作為刻經(jīng)之地。那里有隸屬太行山系的山脈,云霧繚繞,似有仙氣。山下一個叫石窩村的地方盛產(chǎn)石料,山上有洞穴可以藏經(jīng)。于是靜琬開始化緣籌錢,潛心刻經(jīng)。據(jù)了解,隋唐靜琬刻經(jīng)是房山刻經(jīng)歷史的初期,靜琬用什么樣的經(jīng)卷版本做刻經(jīng)的參照已無從知曉,但可以推測數(shù)量不會太多。

房山石經(jīng)的拓印

上世紀50年代曾有拓印工作小組對房山石經(jīng)進行探索。“他們在拓印的過程中堅持按規(guī)定程序進行,首先把經(jīng)板從洞中抬出,輕搬輕放,保證經(jīng)板的安全,而且預先搭建了工棚,進行對經(jīng)板的清洗、編號,最后再來拓印,拓印的時候找了兩批有經(jīng)驗的拓工,同時還從水頭村找到了當時的一些村民來搬運,有的也在學習拓印。后來我曾訪問過當時在石經(jīng)山抬運經(jīng)板的村民,他們對石經(jīng)山的記憶依然猶新,而且也為當初的工作感到非常榮幸。 ”吳夢麟說。

據(jù)介紹,雷音洞是當時拓印工作小組清理的第一個對象,這是9個洞穴中唯一為開放式的,一度作為法事活動的場所,經(jīng)歷一千多年的風雨,洞內(nèi)景象殘破不堪。原本鑲嵌在四壁的石經(jīng)板有18塊破裂,迎面洞壁的一塊經(jīng)板上還被胡亂刻下了“到此一游”四個字。工作組從山下的石窩村找到了最好的工匠師,把18塊殘碎經(jīng)片一一拼接完好后重新鑲嵌回洞壁上。

在以后的研究中,正是通過這些拼接起來的殘片內(nèi)容,學者們找到了探索整個房山石經(jīng)的線索。過去人們一直認為《華嚴經(jīng)》是靜琬所刻的第一部經(jīng),文獻中也這樣記載,但工作人員從殘缺的“伍德八年題記”中得知, 《涅槃經(jīng)》才是房山石經(jīng)的首部,只是因為完成后靜琬發(fā)現(xiàn)其中有缺字,便把它們當作石料鋪在門口。

1957年的夏天,拓印工作人員根據(jù)史料的記載在山下云居寺內(nèi),于已被炸毀的南塔塔基前一步找到了地穴的所在。地穴南北長109米,東西寬10米,深5米,四邊筑有圍墻,穴內(nèi)分大小不等的兩室,擺滿了一摞摞一層層遼金時期的經(jīng)板。一年后,地穴石經(jīng)的拓印工作也完成了,文物局撥專款蓋建了庫房以存放出土的10082塊石經(jīng)。

這一萬余塊的石經(jīng)除了在佛經(jīng)校勘和研究歷代書法演變等方面,尤有重要的價值以外,背后還包含著豐富的歷史資訊,即這些石經(jīng)上的題記。每篇經(jīng)末的題記都注有布施人、布施錢財?shù)臄?shù)量、要求刻經(jīng)的篇目和刻經(jīng)的目的,其中還有短篇的文章。這對研究當時的風土人情和社會風貌都有重要的作用,足以形成一門課題,為各國的學者研究探討。

房山石經(jīng)與醫(yī)學

“我想對佛教醫(yī)藥大家可能會比較陌生,確實在佛教的經(jīng)藏里面蘊藏了大量的醫(yī)藥學史料和醫(yī)藥學思想,已經(jīng)出版的書籍差不多有一億字,系統(tǒng)地整理為100多部佛教醫(yī)藥全書。 ”此次研討會上,北京中醫(yī)藥大學李良松教授所作關(guān)于房山石經(jīng)對佛醫(yī)女科貢獻的報告是在此前幾次關(guān)于房山石經(jīng)研討會上研究成果的一個亮點與升華。

“與中醫(yī)女科相比,佛醫(yī)女科的思想略早于中醫(yī),并對中醫(yī)女科的發(fā)展產(chǎn)生了積極的影響。迦葉尊者是佛醫(yī)女科的鼻祖,其《迦葉仙人說醫(yī)女人經(jīng)》為佛醫(yī)女科的形成和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另房山石經(jīng)中的《佛說胞胎經(jīng)》不僅對中醫(yī)、藏醫(yī)、蒙醫(yī)和傣醫(yī)產(chǎn)生了很大的影響,而且為佛醫(yī)的生理學、解剖學奠定了堅實的基礎(chǔ)。 ”李良松說。

李良松認為迦葉尊者對佛醫(yī)的貢獻有兩個方面,一個方面是奠定了佛醫(yī)女科的思想基礎(chǔ),因為在任何一個時代,女科都是最為隱秘又無法回避的一門學科,如果不是一個曠世名家或者超凡的智者,一般人不敢提,所以這個使命落到了迦葉的頭上。“我們想在佛陀時代,他的醫(yī)藥學比我們中醫(yī)女科的起步早了1000多年,這個是非常了不起的。 ”李良松感嘆道。其次,迦葉尊者構(gòu)建了佛醫(yī)女科的理論框架,同時開創(chuàng)了佛醫(yī)女科的臨床體系。在以儒家思想為主導的中國歷史上,儒家避諱胎產(chǎn),而佛醫(yī)女科卻在這方面起到了很好的引領(lǐng)作用。

自明清房山石經(jīng)引起學者注意以來,諸多研究均從碑刻書法著眼,很少從佛教角度入手。在社科院宗教研究所研究員羅炤看來,此次研討會規(guī)模小型但規(guī)格卻是往屆最高。來自美國、德國、日本、奧地利、俄羅斯、中國臺灣等國家和地區(qū)的36位專家、教授為此會議專門著作論文,在房山石經(jīng)與云居寺歷史、房山石經(jīng)與佛教建筑等六個有突破性研究成果的領(lǐng)域進行了交流探究。房山石經(jīng)是中國佛教石經(jīng)的集大成者,因為對它的研究,使得過去的珍貴歷史片段得以保存和發(fā)揚。還因為許多國際研究者的加入,保全了諸如原本準備撤銷的山東省石刻藝術(shù)館等在內(nèi)的眾多文物研究場館,也為國內(nèi)的研究工作帶來了新的方法和視角,同時推動了云居寺文物保護事業(yè)的進步。