莉迪亞·戴維斯:用詩意的眼光注視一只蟑螂

戴維斯的文字始終是高度控制的,她在剛剛拋給我們一個銳利的陳述后馬上就會把視角轉開,用平靜或幽默的敘述平衡某種感傷主義(或自憐),就在我們放松得剛剛好的時候,再次給我們尖銳的一擊。

布克國際獎得主莉迪亞·戴維斯是一位獨特的作家,她的寫作常常被認為是“難以歸類的”,因而也給評論帶來了困難。有時她像一個格言作家,有時像一個段子手。有時她寫童話,有時寫散文詩。有時她很學究,有時又很日常。有時她很灰暗,有時又極為幽默、富有喜感。

戴維斯常常被稱作一個“實驗性作家”,但實驗性并不是她所追求的。四十年來,她的寫作緩慢、耐心且數(shù)量不多。事實上,在獲得“麥克阿瑟天才獎”之前,她的作品一直都是在小圈子里流傳,在寫作班中被模仿。對她來說,更重要的是寫作的自由感。

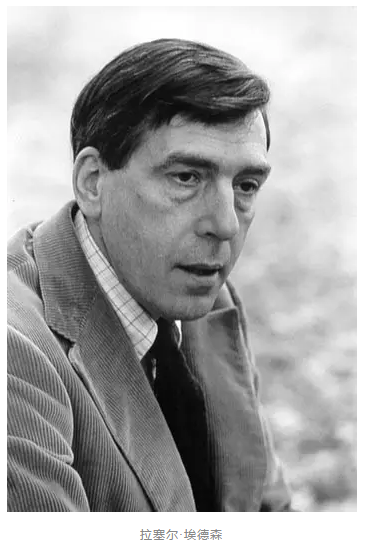

她在多個訪談中說過,最早影響她寫作的是美國詩人拉塞爾·埃德森。出身文學之家的戴維斯,最早學的是傳統(tǒng)短篇寫作,學習對象是她父母欣賞的作家勞倫斯、菲茨杰拉德和凱瑟琳·曼斯菲爾德。但埃德森怪誕的、寓言化的散文詩,將她從傳統(tǒng)的小說創(chuàng)作形式中解放了出來,從此,她“不再受規(guī)則束縛了”。

影響戴維斯寫作的,當然不止埃德森一人。貝克特是她年輕時最喜歡的作家之一,她作品中反敘事、哲學化和不斷反復的語調(diào),常常讓人想起他。她簡潔、高密度又極重比喻的語言,又讓人想起卡夫卡。

評論家詹姆斯·伍德將她的作品與奧地利的智性作家伯恩哈德做比較,但我們更常想起的是法國新小說的一系列作家。從她的作品中,我們有時也能讀出美國后現(xiàn)代作家巴塞爾姆的味道,有時能看到卡爾維諾、博爾赫斯和科塔薩爾的影子。

戴維斯的評論者一致同意的是,她更像是一位歐洲作家而非美國作家,她反傳統(tǒng)敘事、詩化和哲學化的小說,在美國文學中獨樹一幟。

“我的狗不知道我是人,

它把我也當作狗”

一些普通的甚至是“反文學”的事物,會被戴維斯以詩意的目光注視,比如蟑螂。

“在一扇從未打開過的門的白漆門栓上,有厚厚的一排黑色小粒——那是蟑螂的糞便。……/他肥胖,還未完全長大,黑色的背油油亮亮,他在自己倉促的逃命之路上中途停下,幾乎是同時嘗試往幾個方向逃跑,就像碰碰車一樣在這白色的滴水板上搖晃。”(《秋天的蟑螂》)

“在公車的后面/在衛(wèi)生間里,/這小小的非法乘客,/正在去往波士頓的路上。”(《蒼蠅》)

有時候,她描寫的某些片段干脆就是詩:

“在這種狀況里:不僅被男人也被女人擾動,不論胖瘦,裸露的或穿著衣服的;被青少年和性潛伏期的兒童所擾動;被像馬和狗這樣的動物所擾動;被像胡蘿卜、西葫蘆、茄子、黃瓜等特定蔬菜所擾動……”(《這種狀況》)

就像吉姆·賈木許的幽默小品短片集《咖啡與香煙》一樣,戴維斯的許多作品依賴于小的效果,尤其是在那些片斷式、速寫式的作品中。只有一段話的《狗和我》是這樣的:

“一只螞蟻也能抬頭朝你看,甚至能舉起手臂威嚇你。當然了,我的狗不知道我是人,它把我也當作狗,雖然我不會從柵欄上跳過去。我是一條強壯的狗。但我走路的時候不會大張著嘴巴。就算天很熱的時候我也不會讓舌頭往外掛著。但我會朝它吠叫:‘不要!不要!’”

這短短一篇速寫的妙處,就在于動物視角與人類視角的交錯對比與完美平衡。戴維斯以螞蟻——一種微小得不能再微小的動物開頭,確立動物的“主體性”。說螞蟻能“抬頭朝你看”就已經(jīng)很傳神了,更傳神的當然是它“甚至能舉起手臂威嚇你”。

接著從螞蟻轉入這篇速寫真正的主角——“我的狗”,而且入題的第一句話就點出短篇的中心:

“當然了,我的狗不知道我是人,它把我也當作狗。”

接下來的觀察以狗的視角為主,而人的視角卻妙趣橫生地與其相對抗。

這種對抗不僅是外觀上的,也是心理上的,因為“天很熱的時候我也不會讓舌頭往外掛著”對我的狗來說不算什么,但我常常朝它吠叫“不要!不要!”大概就讓它很喪氣了。短短一段話,傳神地結晶了一種平常卻動人的小型戲劇。

有時候,戴維斯展現(xiàn)的是一種冷笑話式的敏銳觀察和生活智慧(其效果就在于冷笑話的外觀與其背后智慧的對照):

“如果你的眼球在動,這意味著你在思考,或是準備開始思考了。

如果這個時刻你不想思考,試著將眼球保持不動。”(《了解你的身體》)

“我的身體很疼所以——

一定是這張沉重的床在擠壓我。”(《失眠》)

體會這種文字的妙處,要求讀者有一定耐心,同時需要一定的敏感,因為它們是在一種精細、微妙的層面上運行的。

寫作的主要主題是人際關系

因為戴維斯的題材和寫作手法非常多樣,想要從她的兩本小說集中提取出一個主題并不容易。或許我們可以說,她的主要主題是人際關系——一個人和他人(尤其是她與她身邊親密的親人、愛人、朋友)的關系,一個人和自我的關系。

這當然是文學永恒的主題,但戴維斯的處理與眾不同的是,在她疏離的、常常剔除了故事的小說中,時代背影和環(huán)境是不重要的。她的寫作常常模糊了環(huán)境,或者說,她書寫的往往是主人公的直接環(huán)境,而非更廣大的社會環(huán)境,她以耐心的精細觀察將其放大。

因此,在剔除了對外部環(huán)境的總體觀察后,戴維斯對人物的描寫是非常內(nèi)在化的,讓我們覺得和人物的內(nèi)心與意識活動無比貼近——這一點在小說中是極其重要的;而當較少受到外部環(huán)境、社會關系、職業(yè)、外貌等特定條件限定時,人物的特殊性減弱了,普遍性則增強了。

可以說,《幾乎沒有記憶》的真正主題是孤獨。在《故事》《心理治療》《困擾的幾個征兆》《圣馬丁》和《格倫·古爾德》這樣的作品中,我們看到的是一個女人怎樣應對她的孤獨,怎樣試圖理解它、描述它,并與之共處。

一開始,這個女人需要面對的是一個有些冷漠的、不那么令人滿意的情人;然后,她獨自一人帶著一個年幼的孩子,她的丈夫有時候在場,有時候不在場。我們只能去推測這個女人和她的情人或伴侶相處的情況,想象一種令人絕望的匱乏與困難,因為戴維斯的敘述充滿了警覺與留白。她只告訴我們極少量的信息。

在《心理治療》中,我們被告知女人搬到了城里(我們隱約能推測這個城市是紐約),她的丈夫住在河對面的一間小房間里,“那一區(qū)有很多倉庫”;后來,他搬到了女人所在的街區(qū),以便更常看到他們的兒子——我們能推斷兩個人離婚或分居了,這或許是女人陷入抑郁、需要心理治療的原因。但女人不會告訴我們。相反,她向我們描述她在這段時間內(nèi)的行動,或是無法行動的狀態(tài)。

有時候,她的行動僅限于“坐在椅子上摘掉衣服上的頭發(fā)和灰塵”。有時候她覺得自己有能力做點什么,“然后這個時刻會過去”,她會“想要動但卻無法動彈”。這里的語調(diào)不是感傷的或強調(diào)的,僅僅是就事論事的。

戴維斯的文字始終是高度控制的,她在剛剛拋給我們一個銳利的陳述后馬上就會把視角轉開,用平靜或幽默的敘述平衡某種感傷主義(或自憐),就在我們放松得剛剛好的時候,再次給我們尖銳的一擊。

在《困擾種種》中,戴維斯關注的人際關系更多樣,有父母和子女之間的關系,同事之間的關系,鄰居之間的關系。可能是因為在這些小說中,“自我”不再是故事的中心,戴維斯的敘述更加多樣化,也更具實驗性了。

《老母親與愛牢騷》《你從嬰兒那里學到的東西》是一系列觀察和速寫的拼貼;《我們想你:一份對四年級生慰問信的研究》和《海倫與維:一份關于健康與活力的研究》是以研究報告的形式寫出來的;《寫給殯葬館的一封信》是一封投訴信;《陪審義務》的形式是訪談,而在全文中,我們讀到的只有被訪者的回答,沒有問題,但我們能夠從答案中推斷出問題是什么,別有一番意趣。

最動人的篇章是關于離世的父母的

《困擾種種》最動人的那些篇章,大約是關于離世的父母的。這些小說再一次變得私密,傾訴的壓力和情感張力再一次變得無比強大——當然,是以戴維斯典型的智性和低調(diào)的方式。

在長達16頁的《火爐》中,主人公通過父親去世前兩人的通信,側面寫出了一個老文學教授的性格和他令人傷感的衰敗(很容易將這個父親看成戴維斯本人的父親)。文中有對他強烈個性的有趣描寫:“雖然他喜歡和人聊天,聽他們說話,但是他并不知道要用他們的想法做什么,除了將它們用作發(fā)展他本人的更好的想法的起點。”

“他一直都喜歡查字典,尤其是詞語的歷史。現(xiàn)在我母親說她在擔心他是因為他對詞語的歷史不僅是感興趣,簡直是癡迷。他會在和來喝茶的客人的談話中途站起身來,去查她剛剛用過的一個詞。……他喜歡研究照片,尤其是俊美女人的照片。圣誕節(jié)的時候他向我展示了他的最愛之一,冰島總統(tǒng)。”因為全篇是由一個個細節(jié)組成的,避免了直露的抒情,因而顯得低回沉郁,哀而不傷。

另外一個動人的小短篇,寫的是主人公已經(jīng)去世的母親,篇名叫《和母親一起旅行》。主人公帶著母親的骨灰搭乘巴士去外地(很可能是為了將骨灰安置下來)。一開始,我們并不知道她身邊帶著的是什么,直到第三節(jié),我們才恍然大悟:

“我的旅行箱里有一只金屬盒子,用衣服包得很好。那里現(xiàn)在是她的家,或者說她的床。

我不想把她放在旅行箱里的。我覺得背在我背上她至少會離我的頭腦更近一些。”

在第四節(jié)和第五節(jié),情感以迂回的方式盤旋、遞進:

“我們在等巴士。……我不知道她會不會也聽到了那段錄音,也被弄得很煩。每隔幾分鐘它就會在擴音器里放一次。句子開頭糟糕的語法會是她討厭的東西:‘為了安全原因……’”

“離開這個城市感覺如此嚴重,我一度都覺得我的錢在那里不會有用。”

在最后,主人公這樣寫道:

“她和我好久都沒有一起旅行了。

我們能去的地方太多了。”

是的,能去的地方太多了。