尚長榮:中國戲曲復(fù)興,應(yīng)多音符多渠道

左圖為1949年秋程硯秋、袁雪芬、梅蘭芳、周信芳(從左至右)在一起留影

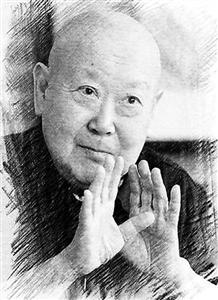

左下圖為尚長榮(右)與史依弘領(lǐng)銜主演3D京劇電影《霸王別姬》

下圖為京劇骨子老戲《鐵籠山》武打場面

問/徐芳 答/尚長榮

■以京劇為代表的中國戲曲的復(fù)興,更應(yīng)該是多音符、多渠道的。京劇的歷史就是不斷去粗取精,不斷完善、不斷吸取的發(fā)展史。我們是要對得起祖宗,可傳統(tǒng)的形式如果照搬照演,一概要求原汁原味而失掉了青年人的青睞,捧得再高也只能進(jìn)博物館

■中國的戲如果連中國的觀眾特別是青年觀眾都影響不了,也許就只能拱手叫他們拜倒在 《貓》《西貢小姐》的腳下了。這便是我們面對的現(xiàn)實,挺殘酷的。京劇傳統(tǒng)與創(chuàng)新的兩條腿,應(yīng)該一起邁步。以京劇為代表的中國戲曲的復(fù)興,更應(yīng)該是多音符、多渠道的

■京劇技術(shù)上的分寸會隨時調(diào)整。在破中間立,也在立中間破。破陳規(guī),立精神,死學(xué)而用活。“死”是指學(xué)習(xí)時的誠懇的態(tài)度,“活”是指化學(xué)方式的應(yīng)用——當(dāng)然不是走火入魔,基本元素不是減弱,而是強化、深化

面臨挑戰(zhàn),京劇不應(yīng)是“兵馬俑”

朝花周刊:有200多年歷史的中國戲曲代表、被國人視之為“國粹”的京劇,在今天,與現(xiàn)代人的距離究竟有多少?

尚長榮:我先報個流水賬。上世紀(jì)50年代中期,《北京日報》 上的京劇演出預(yù)告,每天就不下十出。中國京劇院下面就有四個團——一團李少春、袁世海;二團葉盛蘭、杜近芳;三團李和曾、張云溪、張春華;四團有“楊門女將”。北京京劇院則有一團的李萬春,二團的譚富英、裘盛戎,三團的張君秋,四團的吳素秋、姜鐵林。還有梅、尚、程、荀、馬、楊、奚等大家以及趙燕俠、李元春等領(lǐng)銜的劇團和經(jīng)常演布景戲的“慶樂”,這么算起碼也有二十多臺。都是自負(fù)盈虧,完全根據(jù)觀眾需求來,那時京劇的確有市場。

當(dāng)時,全國都是如此。光一個山東,就有三四十個京劇團。東北多,江蘇也多。隨著新傳媒以及其他藝術(shù)樣式的發(fā)展,特別是到了21世紀(jì),人們的文娛活動有了極大的選擇性,顯得更加多樣化,不再是戲曲一統(tǒng)天下了,京劇也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。這是一個不以人的意志為轉(zhuǎn)移的過程,也是一個世界范圍里傳統(tǒng)藝術(shù)普遍面臨的問題,不光我們是這樣的。

印度的梵劇就差不多失傳了,我在歐洲看《普羅米修斯》,劇場里也就十幾個人,很寥落。日本的能樂也不能天天演。從上世紀(jì)60年代以后,劇場里的人少了,頭發(fā)都白花花了……但應(yīng)該說我們的京劇藝術(shù)在本土仍然很活躍,我們到境外演出也很受歡迎。它像是王羲之的字,老有人在學(xué)在描在試著突破。那可不是甲骨文,也不是兵馬俑!

在破中立,在立中破

朝花周刊:如今首要面臨和承受的似乎是生存與競爭所帶來的巨大壓力。在這種狀況下,如何吸引一個個行色匆匆的當(dāng)代人走進(jìn)劇院,靜下心來去欣賞優(yōu)美卻顯然慢速的戲曲藝術(shù)?

尚長榮:我們中國人自己的精神家園,自己當(dāng)然要守護,我們得想轍。實際上,帕瓦羅蒂等三大歌王不是也得放下架子聯(lián)手,做濃縮版,像我們的折子戲那樣干?歌王們輪流唱,而觀眾只買一張票就能“壓縮”欣賞歌劇經(jīng)典片段。以京劇為代表的中國戲曲的復(fù)興,更應(yīng)該是多音符、多渠道的。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代應(yīng)該是對立的統(tǒng)一,而不是永遠(yuǎn)的對立。京劇的歷史就是不斷去粗取精,不斷完善、不斷吸取的發(fā)展史。我們是要對得起祖宗,可傳統(tǒng)的形式如果照搬照演,一概要求原汁原味而失掉了青年人的青睞,捧得再高也只能進(jìn)博物館吧?

我們只拿《四郎探母》《玉堂春》這些老戲去與別人競爭?中國的戲如果連中國的觀眾特別是青年觀眾都影響不了,也許就只能拱手叫他們拜倒在《貓》《西貢小姐》的腳下了。這便是我們面對的現(xiàn)實,挺殘酷的。那年我到廣州去演出,曾有記者問我為什么不多演老戲,我說不是我不演,而是演出公司沒接。京劇傳統(tǒng)與創(chuàng)新的兩條腿,應(yīng)該一起邁步。

朝花周刊:文化里的游戲成分越來越大了,它們在表現(xiàn)形式上不是越來越復(fù)雜,而是越來越簡單。高壓下的現(xiàn)代人可能越來越需要宣泄掉一些情緒上的積郁。而京劇是專業(yè)化程度非常高的藝術(shù)品種,對于普通觀眾而言,接受上的技術(shù)障礙是不是大了點?

尚長榮:得看怎么運用了。比如說有一出骨子老戲《鐵籠山》,武生姜維的戲,難度大,可又不像其他武戲火爆,是費力而不討巧。這樣的戲可能不會有很多人能夠欣賞,可非得保存,而且我主張原汁原味地保存。因為它就是我們的根,代表了京劇的骨血。同時,推廣、推進(jìn)、推動京劇的發(fā)展,也是我們刻不容緩與永遠(yuǎn)的使命。兩面都要硬,相輔相成。可我得訴訴苦。干我們這個差事,真難。老觀眾愛看老戲,一點都不能動,不然就要挨罵;新觀眾又看不進(jìn)去老戲……

不過,我還是一個樂觀主義者。在今天成為經(jīng)濟中心的上海,文化上也是海納百川般的大容量與大融合,這也是我喜歡上海的理由。我只是個演員,可我以為人生中最美好的就是追求與創(chuàng)意,失去它人生也許就暗淡了。沒有雄心有野心也好,有從零開始的決心和信心就更好。

我有時調(diào)侃自己,我是激進(jìn)派中的保守者,是保守派中的激進(jìn)者。技術(shù)上的分寸會隨時調(diào)整。在破中間立,也在立中間破。破陳規(guī),立精神,死學(xué)而用活。“死”是指學(xué)習(xí)時的誠懇的態(tài)度,“活”是指化學(xué)方式的應(yīng)用——當(dāng)然不是走火入魔,基本元素不是減弱而是強化、深化。

激活傳統(tǒng),有青年才能說傳承

朝花周刊:京劇是表演藝術(shù),演員的作用是巨大的。就像是古典詩詞的全息,就不僅僅意味著字、詞、句上的一種連接,它還有調(diào)和腔。古人的情緒與思想,也就在吟唱的搖晃中延宕,可觸可見。可我們現(xiàn)在讀詩詞,都是用普通話了。京劇的傳承應(yīng)該是全方位的嗎?

尚長榮:也許韻白之類,可以用音符把它譜寫出來。但京劇真的很厲害!有一個例子:京胡原本是少數(shù)民族的樂器。可京劇能學(xué)能偷,變成自己的了,就能融會貫通發(fā)展。現(xiàn)在還有人說,只要是中國人,走遍天涯海角都不怕。可只要京劇的胡琴聲一響,靈魂里的鄉(xiāng)愁鄉(xiāng)戀,就無可挽回地被引動了。京劇就是個唱念做打全備的綜合性寶庫,西方戲劇里沒有類似的。很多人稱它為劇詩,是詩啊。它既有陽剛之美,又有陰柔抒情;既實又虛,有細(xì)致寫實的,也有四個龍?zhí)妆阆笳髑к娙f馬,一個轉(zhuǎn)身就表示萬里之遙的虛擬化手段。

而梅蘭芳的“女人”味,現(xiàn)在的女人都來不了吧?他聞花的一個動作,處處落實的是生活細(xì)節(jié),可又是對生活的最大的概括,最大的提煉與抽象——風(fēng)生云起,煙霞四散啊,美得都不知該怎么說它了。

朝花周刊:時代性一般也意味著多元化多樣化特征。就拿如今的愛情主題歌曲來說,老歌里詠唱的永遠(yuǎn)是對幸福的無比滿足,是悠遠(yuǎn)清純,是心靈的寧靜;而新的流行歌曲里仍然有這樣一種傳達(dá),可還有躁動有復(fù)雜,有瞬間閃念,有捶胸頓足,有牽絲扳藤,有游戲也有調(diào)侃……京劇的題材往往是歷史的,它是否也能與我們的心靈契合或碰撞呢?

尚長榮:來看我們的戲《廉吏于成龍》吧。它不是課本劇也不是說教戲,有詼諧調(diào)侃,調(diào)侃中可能又讓你辛酸。從戲的結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、人性化表達(dá)上都有很多看點,有“人”。幾百年以后的今人演古人,當(dāng)然有現(xiàn)代內(nèi)涵,具有現(xiàn)代的立足點。以前孔夫子說:人不知而不慍。在向青少年推廣普及京劇的工作中,我只要力所能及,從來不推諉。

京劇的生命力在于青年。有青年才能說傳承。那么,如何激活傳統(tǒng),在我們的京劇里怎么做到既有血有肉又好看好聽,還能撞擊心靈,孕育當(dāng)代中國人的精氣神,這就一定要研究啊。我在演了《曹操與楊修》以后,再演傳統(tǒng)劇中的曹操一角,就有意把他復(fù)雜化。仿佛這也是一種現(xiàn)代背景下的努力。因為京劇與這個時代,都是值得我們擁抱的。

朝花周刊:展望一下京劇的未來?

尚長榮:八個字——勤苦求索,前程似錦。

(尚長榮,上海京劇院演員,中國戲劇界首位梅花大獎得主,曾任中國戲劇家協(xié)會主席。)