周叔弢怒燒假經(jīng)卷

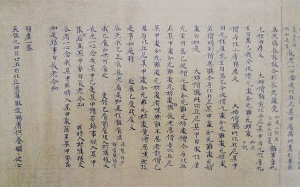

北齊 天保九年《羯摩經(jīng)》卷

隋 開(kāi)皇十三年楷書(shū)《禪數(shù)雜事》卷

周叔弢先生不但是著名的藏書(shū)家、藏畫(huà)家,同時(shí)還是戰(zhàn)國(guó)秦漢璽印和敦煌遺書(shū)的收藏家。

周叔弢先生收藏敦煌遺書(shū)(包括其他地方的傳世本寫(xiě)經(jīng)和日本古寫(xiě)本)共256件,是個(gè)人收藏敦煌遺書(shū)中保存數(shù)量最多的一位收藏家。1981年,他將這些書(shū)籍全部捐獻(xiàn)給了天津藝術(shù)博物館。

殷墟甲骨、敦煌遺書(shū)和居延漢簡(jiǎn),被譽(yù)為中國(guó)近代考古三大發(fā)現(xiàn)。光緒廿六年(1900)五月廿六日,看守莫高窟的道士王圓籙,意外發(fā)現(xiàn)被封閉了數(shù)百年之久的藏經(jīng)洞。洞中珍藏古寫(xiě)本佛經(jīng)、佛畫(huà)以及各類文書(shū)、文選等數(shù)萬(wàn)件。外國(guó)所謂的探險(xiǎn)家們聞?dòng)嵑蠹娭另硜?lái),斯坦因、伯希和等人巧取豪奪,騙走了大部分珍貴遺書(shū)。直到1909年,清政府在愛(ài)國(guó)知識(shí)分子的呼吁下,電令陜甘總督檢點(diǎn)被斯坦因、伯希和劫余之物進(jìn)京,交北京圖書(shū)館保存。但是,當(dāng)?shù)毓賳T并沒(méi)有完全執(zhí)行清政府的命令,致使仍有一部分敦煌遺書(shū)流散到社會(huì)上。在押運(yùn)敦煌遺書(shū)進(jìn)京的過(guò)程中,李盛鐸等人采取將完整經(jīng)卷割裂成數(shù)段,上交充數(shù)的辦法,陰謀掠劫精品俵分。社會(huì)上流散的這些敦煌遺書(shū),就成了收藏家們苦苦尋覓的珍寶。

1918年,周叔弢先生從方地山處借得唐人《阿彌陀經(jīng)》卷影印100件,這是我們所知周叔弢先生參與敦煌遺書(shū)最早的活動(dòng)。從此以后,他通過(guò)各種渠道開(kāi)始收集敦煌遺書(shū)。周叔弢先生收藏的敦煌遺書(shū)大都是佛經(jīng),其中不少是《大藏經(jīng)》失載的佛教經(jīng)典。在中國(guó)印刷術(shù)發(fā)明之前,大乘佛教的典籍全靠手寫(xiě)本流傳。宋太祖于開(kāi)寶四年(971)命高品、張從信雕印《大藏經(jīng)》。《大藏經(jīng)》收集了大量的手寫(xiě)本經(jīng)卷。周叔弢先生收藏的經(jīng)卷中,如《佛說(shuō)水月觀音經(jīng)》《羯摩經(jīng)》《鼻耶律序》《禪數(shù)雜事(下)》等,《大藏經(jīng)》中皆沒(méi)著錄,是研究佛教文化稀有的資料。其中《羯摩經(jīng)》為“北齊天保九(年)四月廿五日比丘法慧敬造”(北齊九年即公元570年)。羯摩是僧團(tuán)按戒律規(guī)定處理僧團(tuán)和個(gè)人事務(wù)的名詞。有北齊年號(hào)的《羯摩經(jīng)》在敦煌遺書(shū)中僅此一卷,當(dāng)十分珍貴。此卷是敦煌遺書(shū)中較早的經(jīng)卷,此經(jīng)書(shū)體隸楷結(jié)合,楷書(shū)中尚遺有隸書(shū)筆意,捺筆遒勁厚重,是研究隸書(shū)向楷書(shū)演變的重要資料。而《禪數(shù)雜事(下)》為隋開(kāi)皇十三年即公元593年寫(xiě)的。這是一部討論佛教信徒必須遵守的規(guī)則的重要典籍,各種不同版本的《大藏經(jīng)》均未收入此卷,故此應(yīng)是研究佛教極為珍貴的資料。周叔弢先生收藏的經(jīng)卷有不少是首尾完整的長(zhǎng)卷,其中有紀(jì)年的卷子就有14件之多,如后周顯德五年《佛說(shuō)無(wú)常經(jīng)》、隋大業(yè)九年《金剛般若波羅蜜經(jīng)》、隋大業(yè)四年《大般涅槃經(jīng)卷第十七》等皆是敦煌遺書(shū)中的精品。周叔弢先生收藏的敦煌遺書(shū)中還有一些社會(huì)文書(shū)、戶牒、雇工契、文選注以及涉及敦煌地區(qū)歷史的珍貴資料,如唐咸亨二年《胡文達(dá)牒》,系沙洲胡薩坊口戶長(zhǎng)胡文達(dá)向上級(jí)匯報(bào)管界之內(nèi)外來(lái)番戶動(dòng)遷情況,具有重要的歷史價(jià)值。此外,《唐文選注》《日本古寫(xiě)本文選注》對(duì)研究中國(guó)文學(xué)及中日文化交流都有重要價(jià)值。北齊天保九年《羯摩經(jīng)》、唐開(kāi)元廿年《大般涅槃經(jīng)》等都堪稱中國(guó)書(shū)法史上的佳作。

方地山是周叔弢先生的同鄉(xiāng)和好友,也是接觸這批文物較早的一位文人。他總結(jié)敦煌文書(shū)特色時(shí)曾說(shuō):“唐人寫(xiě)經(jīng)是抄書(shū),不是臨帖,如過(guò)去窮書(shū)生代人抄書(shū)院卷子。不欲過(guò)好,不得過(guò)丑。”這種依字體識(shí)別敦煌遺書(shū)真?zhèn)蔚姆椒ǎ瑢?duì)周叔弢鑒別敦煌遺書(shū)頗有啟發(fā)。那位曾以卑劣手法劫掠敦煌遺書(shū)的李盛鐸,于20世紀(jì)30年代把大部分藏品高價(jià)賣(mài)給了日本人,少量被書(shū)賈購(gòu)去。周叔弢先生為了集中這些散失了的文物,不惜重金,奔走廠甸,往來(lái)書(shū)肆,在來(lái)熏閣、中國(guó)書(shū)店收回不少李氏舊藏。他在搜集這批李氏舊藏敦煌遺書(shū)時(shí)也有吃虧上當(dāng)買(mǎi)走眼的時(shí)候,1941年,天津文物市場(chǎng)上出現(xiàn)了一批頗像敦煌出來(lái)的草書(shū)帖、書(shū)籍、文書(shū),上面大多鈐蓋著李盛鐸的收藏印。周叔弢之子周景良先生就以重金買(mǎi)回了《故舊帖》《戶口單》《社轉(zhuǎn)帖》以及信稿等。經(jīng)仔細(xì)研究,看出是用雙鉤辦法作的贗品,后又請(qǐng)趙萬(wàn)里先生再做鑒定,他也認(rèn)為是贗品。周叔弢先生毫不猶豫地付之一炬,他說(shuō):“這些東西不能留在世上騙人。”周叔弢先生品德之高尚可見(jiàn)一斑。

1981年,周叔弢先生向天津市藝術(shù)博物館捐獻(xiàn)文物1262件,其中包括敦煌遺書(shū)256件,使天津市博物館珍藏的敦煌遺書(shū)享譽(yù)海內(nèi)外。在國(guó)內(nèi)除北京圖書(shū)館外,居各省市收藏單位的首列。