曼德爾施塔姆:我躺在大地深處,嘴唇還在蠕動

曼德爾施塔姆

曼德爾施塔姆(1891-1938),俄羅斯白銀時代著名詩人。生于華沙,在圣彼得堡度過了童年和青少年時期,早年曾參與“阿克梅”派運動,和阿赫瑪托娃等人一起成為其代表詩人。早期作品受象征主義影響,后轉(zhuǎn)向新古典主義,流放前后的詩作把他一生的創(chuàng)作推向一個令人驚異的高峰。曼德爾施塔姆一生命運坎坷,1935年5月因為寫下諷刺斯大林的詩被捕,流放結(jié)束后再次被捕,1938年末死于押送至遠(yuǎn)東集中營的中轉(zhuǎn)營里。詩人生前曾出版詩集《石頭》、《哀歌》、《詩選》,散文集《埃及郵票》,文論集《詞與文化》等。他死后多年,其在30年代流亡前后創(chuàng)作的大量作品才得以出版,并引起世界性高度關(guān)注。現(xiàn)在,曼德爾施塔姆已被公認(rèn)為二十世紀(jì)俄羅斯最偉大、最具有原創(chuàng)性的天才性詩人之一。

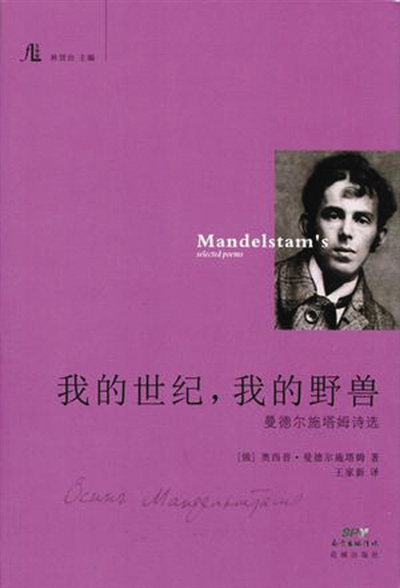

《我的世紀(jì),我的野獸》

在一首題名為《韃靼人,烏茲別克人,涅涅茨人》的詩中,曼德爾施塔姆寫道:“也許就在這重大的一刻,/我感到有一個日本人正把我/譯成土耳其語,/并深深滲透進(jìn)我的靈魂”。這驚人的詩句正好預(yù)示了詩人的命運和翻譯的奇跡。

曼德爾施塔姆詩集新譯本《我的世紀(jì),我的野獸》,讓我們得以在漢語中真切地聽到這位偉大詩人的“呼吸”。我們不得不以驚異的眼光重新面對這位“俄羅斯的奧維德”、“詩歌樂器的大師”和“先知般的詩人”,并借由王家新的譯文“真正抵達(dá)到一個詩人的‘在場’”。

必然的相遇,“同一個詩人”

夜晚我在院子里沖洗

尖銳的星辰在上空閃耀

星光,像斧頭上的鹽——

水缸已接滿,邊沿結(jié)了冰。

屋門緊鎖,

而大地怎么感知也顯得凄然。

那里沒有什么比真理的干凈畫布

更基本,更純粹。

一粒星,鹽一樣,溶化在桶里,

刺骨的水顯得更黑,

死亡更清晰,不幸更苦澀,

而大地愈來愈真實,愈來愈可怕。

王家新選擇翻譯曼德爾施塔姆并不使人感到意外。可以說,這位悲劇性的俄羅斯詩人很早就已經(jīng)是他的“精神家族”中不可或缺的一員了。在經(jīng)歷了多年的精神準(zhǔn)備和艱辛的“辨認(rèn)”之后,王家新的這次翻譯,更應(yīng)該被看作是與曼德爾施塔姆一次必然的相遇,他們在翻譯中相互打開、相互進(jìn)入,并最終融為不可分割的“同一個詩人”。

在語言、信仰、真理、星光、命運的強烈對照中,“曼德爾施塔姆式的方程式”得以清楚地顯露。王家新不僅是在翻譯曼德爾施塔姆,也是在翻譯一種“共同的命運”。他不僅將曼德爾施塔姆杰出的詩歌藝術(shù)介紹給了我們,也在“語言的求真意志”中,完成了如詩人陳超所說的“對當(dāng)代噬心主題的介入與揭示”。

“翻譯的辨認(rèn)”也明顯體現(xiàn)在對以下這首詩的翻譯中:“曾經(jīng),眼睛比磨過的鐮刀還要鋒利——/在瞳孔中,一只布谷鳥,一滴露水。/現(xiàn)在,在充滿的光流量中,它勉力辨認(rèn)著/一道黑暗、孤單的星系。”短短幾句詩概括了曼德爾施塔姆最后的生命歷程。

“充滿的光流量”這樣一個意象,恰好強調(diào)了原詩中那種在人生的晚年、在光的強力中艱辛辨認(rèn)的感覺。詩人盧文悅說:“只有當(dāng)譯者成為作者時,讀者才會身臨其境,感同身受,才能從詩的里面往外看,而不是他者的旁觀”。這是一種“以驚奇、歧義、鐘愛和暴力所標(biāo)記的相遇”,兩位詩人合二為一,共同完成了對生命的揭示、發(fā)現(xiàn)和辨認(rèn)。

于隱秘的“咕噥”聲中,聽“語言的召喚”

這本詩選分為六輯,精選了曼德爾施塔姆各階段的170余首詩作,從最早的詩集《石頭》到創(chuàng)作巔峰期的《沃羅涅日詩鈔》。在新譯本中,曼德爾施塔姆的每一首詩都得以漢語中“顯形”,并映照出那張“獨一無二的臉”。

從整體上看,這部譯詩選對于讀者關(guān)于曼德爾施塔姆的認(rèn)知,也是一種刷新和照亮,并意味著一種糾正、澄清和發(fā)現(xiàn)。它呈現(xiàn)出詩的精確與清澈,不僅還原了詩人聲音的“清晰度”,甚至增強了原詩的語言張力。最重要的是,它還原了曼德爾施塔姆的卓越和偉大,讓我們聽到了“語言的召喚”:

你們奪去了我的海我的飛躍和天空,

而只使我的腳跟勉力撐在暴力的大地上。

從你們那里可得出一個輝煌的計算?

你們無法奪去我雙唇間的咕噥。

詩句多么準(zhǔn)確地“撐”出了一個流亡詩人的絕境!詩人被奪去了一切飛翔和生存的可能,但仍固守在“自身存在的傾斜度下”對抗著歷史的暴力。“你們無法奪去我雙唇間的咕噥”,表達(dá)了一種對強權(quán)、對死亡的“絕地反擊”,昭示出詩人內(nèi)心不屈的抗辯。歷史的強暴與詩人雙唇間無法被奪去的“咕噥”,究竟哪一種更有力量并會被永久留存呢?時間已做出了說明。

在那首《我躺在大地深處,嘴唇還在蠕動》中,我們也能夠聽到一種隱秘而永恒的“咕噥”聲。這是一個詩人在強暴歷史中特有的音調(diào),是“語言發(fā)出的最后的痙攣”。而他作為一個譯者,就是要把它們永久地保存下來。

曼氏在一首給阿赫瑪托娃的詩中曾寫道:“請永遠(yuǎn)保存我的詞語,為它們不幸和冒煙的余味,/它們相互折磨的焦油,作品誠實的焦油”,譯者接受了這樣神圣的“委托”。他在譯序中曾引用希尼的一句話,說詩人的遺孀在恐怖的年代“像珍藏先人的骨灰一樣”保存著詩人的遺稿,現(xiàn)在,他作為一個譯者也在行使這樣的使命了。

我的野獸,誰能看進(jìn)你的眼瞳

如果“從死亡的方向往回看”,曼德爾施塔姆的一生就是逐漸被剝奪的一生,因而其晚期詩歌中的“大地”意象就顯得格外重要。在孤獨、貧困、流放中,大地成了他最后僅有的支撐,“當(dāng)我重新呼吸,你可以在我的聲音里/聽出大地,我的最后的武器……”(《詩章之八》)。詩人立足大地、深入大地的孤絕與勇氣最后演變成一種永恒的姿勢——“我躺在大地深處,嘴唇還在蠕動”。

這一切在新譯本中得到了強有力的“換氣”和深刻的藝術(shù)再現(xiàn)。我們看到了這一切,也“聽出”了這一切:

滿滿一吊桶的風(fēng)暴

順著鐵鏈,被鉸進(jìn)黑水深處

從鄉(xiāng)紳們的土地

進(jìn)入海洋的核心。

它移動、傾斜,

全神貫注,充滿威脅。

看,天空更高了——

新的家,新的房子,新的屋頂——

升起在大街上,光,日子!

“滿滿一吊桶的風(fēng)暴”,多么奇崛的隱喻!這是一只詩歌的吊桶,它滿載著語言之光的風(fēng)暴,攜著真理與信仰的強力,順著命運的“鐵鏈”,被鉸進(jìn)時代的黑暗之中。曼德爾施塔姆之令人驚異,就在于他居然從“鄉(xiāng)紳們的土地”(在另一首詩中是“規(guī)規(guī)矩矩的農(nóng)民的土地”),進(jìn)入到一個“海洋的核心”,因而他的“全神貫注”的語言勞作“充滿威脅”,但也獲得了一種生命的張力和新生般的喜悅,“看,天空更高了”。接著便是“新的家,新的房子,新的屋頂——/升起在大街上,光,日子!”詩的最后幾句傳達(dá)出一種新世界降臨的神啟感與儀式感,詩人由此置入了一個新的時空。

在生命的最后階段,曼德爾施塔姆曾悲痛地寫道:“我將不向大地歸還/我借來的塵土,/我愿這個思想的身體——/這燒焦的,骨肉,/像一只白色粉蝶,/能在它自己的跨距間活著——/回到那條街,那個國家。”

毫無疑問,這樣的詩歌會永遠(yuǎn)活在“它自己的跨距間”。它帶著“相互折磨的焦油”,也帶著“鐵的溫柔”,它包蘊著詩人全部的苦難與語言的全部歷史,散發(fā)著強勁而獨特的生命氣息。讀者無論閱讀多少遍,“它絕不會喪失它曾經(jīng)為原有的驚異所揭示的意義”(弗羅斯特語)。

有不少人盲目而固執(zhí)地認(rèn)為只有從原文中直譯才算可靠。王家新別開生面的“轉(zhuǎn)譯”也恰好印證了曼德爾施塔姆的那句詩:“我感到有一個日本人正把我/譯成土耳其語,/并深深滲透進(jìn)我的靈魂”。這是兩位詩人跨越時空的心靈對話,也是本雅明所說的在不同語言的相互撞擊中“對純語言的發(fā)掘”。

在名詩《世紀(jì)》的開頭,曼德爾施塔姆寫道:“我的世紀(jì),我的野獸,誰能/看進(jìn)你的眼瞳/并用他自己的血,黏合/兩個世紀(jì)的脊骨?”這不僅是詩人對他自己時代的發(fā)問,這“千古一問”也會進(jìn)入我們的世紀(jì)。問題是,我們自己能否真正“看進(jìn)”時代這頭野獸的“眼瞳”?這本曼德爾施塔姆譯詩集將再次攪動我們的血液。