魯本·豐塞卡:熱帶國度的黑暗料理人

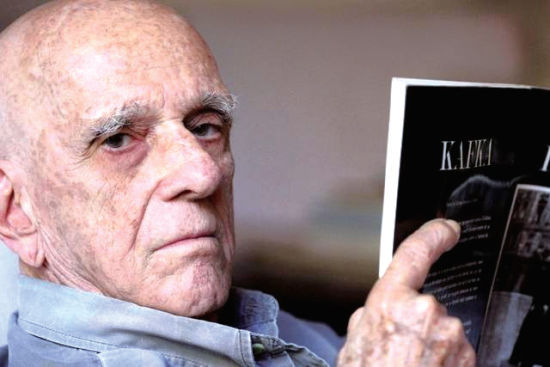

魯本·豐塞卡

上:《索取者》葡文版 下左:《阿戈斯托》葡文版 下右:《新年快樂》葡文版

20世紀的巴西文學界可謂佳作頻出,精彩紛呈。始于19世紀,由現(xiàn)實主義作家?guī)炷醽嗛_創(chuàng)并在20世紀飛速發(fā)展的“腹地派”顯然是巴西文學史上不可忽 視的一頁,不過,盡管此派的開創(chuàng)者庫尼亞具備極其高超的書寫水平,但隨之如雨后春筍般出現(xiàn)的大批作家(以山寨法國浪漫主義小說的阿倫卡爾為代表)卻大都因 膚淺庸俗而廣遭批評界詬病,即便是大名鼎鼎的“百萬書翁”若熱·亞馬多也被人指責“缺乏深度”,而出自“腹地派”作家們之手的一些偏重于現(xiàn)實主義的重要作 品,如《干涸的生命》《黃金果的土地》等,其歷史意義實際上遠大于其文學意義。“腹地派”當中的惟一例外當屬吉馬良斯·羅薩,他的長篇小說《廣闊腹地:條 條小徑》在敘事風格上類似于威廉·福克納,其語言的獨創(chuàng)性又不能不令人聯(lián)想到詹姆斯·喬伊斯那本讓讀者和批評家們目眩神暈的《芬尼根守靈夜》。同時,20 世紀的巴西文學界還擁有高度關(guān)注內(nèi)省、內(nèi)化、存在與虛無的女性作家,倍受詩人伊麗莎白·畢曉普推崇的克拉麗絲·李斯佩克朵,她的長篇小說《星辰時刻》與短 篇小說《蛋與雞》等至今仍然是熱衷于文本分析的批評家們所熱衷的對象。此外,與若熱·亞馬多同為“百萬書翁”的埃里科·維利希莫,因為其銳如利刃,令人拍 案的黑色幽默以及獨到的諷刺與歷史認知,顯然也應忝列這一時代的一流作家陣營中。

除卻上述作家,巴西還有一位聲名斐然的“異類”:魯本·豐塞卡,一位作品中彌漫著黑暗、異色、暴力、混亂以及感傷主義的奇妙作家。他于2003 年榮獲葡語文學界的最高獎項——卡蒙斯獎,同年亦獲得了墨西哥的胡安·魯爾福文學獎,由諾貝爾文學獎獲得者加西亞·馬爾克斯頒獎。豐塞卡向來深居簡出,極 少出現(xiàn)在公眾場合,也鮮有接受媒體的采訪。他是一位多產(chǎn)的作家,至今有20多本長、短篇小說和電影論著等,其作品在英、法、德等多個國家均有出版,同時亦 有不少作品被搬上熒幕。

批評家們普遍認為對1954年巴西總統(tǒng)蓋圖里奧·瓦加斯過世后巴西瘋狂的政治與社會亂象進行了充分描寫與刻畫的長篇小說《阿戈斯托》 (Agosto,1990)為魯本·豐塞卡的最佳作品,但最初以創(chuàng)作短篇小說躋身作家行列的豐塞卡毫無疑問也是一名極其優(yōu)秀的短篇大師。由久久讀書人引進 的短篇小說集《新年快樂》萃取了包含作家最為有名的《新年快樂》(Feliz Ano Novo,1975)與《索取者》(O Cobrador,1979)在內(nèi)的若干短篇小說集之精華,其中令人印象最為深刻的無疑是其短篇小說中的名作《索取者》。這個單看篇名頗有些怪異的小說就 表象而言,是以第一人稱描寫的一個連環(huán)殺人狂的屠戮之旅。小說的主人公/索取者在小說開始不久即宣布自己“拒絕給予,從此只索取”。這一宣告開啟了一系列 極致的暴力與無止境的瘋狂,隨之接踵而至的種種活動都圍繞這一行為展開,其目的在于尋求 “一種債的償還,一種對應得之物的彌補,眾人已經(jīng)并且應該總是有欠于他,因為他一直并且永遠是:思想者,朋友,主人,客人,守護者,過客,言說者,寫作 者,生者,在場”。(讓-呂克·南希《慷慨,超乎贊美》)當然,作家筆下的這位“思想者”并非殘酷無情單純以殺戮與流血為樂的變態(tài),屠殺并不是索取者的惟 一,他從未停止過思考、觀察、閱讀以及作為社會人的一些活動和社交行為。他靜默有時,呼喊亦有時;暴躁有時,溫柔亦有時;瘋癲有時,理智亦有時。如果說給 予——作為社會人的慣常——曾經(jīng)使索取者“不在”,那么索取——作為社會人的失常——則強化了他的“存在”。在小說的敘述中綿延無盡的殺戮支撐、滋養(yǎng)著索 取者的形象,這一形象越來越壯大,越來越耀眼:“我舉起彎刀大喊:‘索取者萬歲!’我又高呼一聲,沒有詞句,那是一聲悠長、強勁的嘶嗥,要讓百獸聞之喪 膽,四處逃散。所過之處,瀝青都要熔化。”在整篇小說中,他始終只作為索取者而存在,此前至輕至薄近乎于無、在小說中實際上并未被實際提及的“給予者”早 已銷聲匿跡,隨著索取行為的開展和索取者的生成而徹底不在。

有意思的是,豐塞卡并未讓索取者成為絕對孤獨的存在,在小說臨近結(jié)尾的部分,他擁有了一名女同伴,不過,雖然豐塞卡的作品在很多時候都具有強烈 的犯罪電影風格(如改編成電影的《年度人物》和《蟾蜍與斯帕蘭扎尼》),但在該作品中,女性同伴的出現(xiàn)卻并不意味著這篇小說即將迎來一個邦妮與克萊德式的 浪漫主義悲情終局。伴侶/同伴的出現(xiàn),或者說又一索取者的生成使得索取行為得到了進一步的強化,使得個體擴張成了群體,殺戮依舊,并將擴大,“我生命中的 一環(huán)閉合了,另一環(huán)則剛剛開始”。 閉合與敞開發(fā)生在電光火石的同一瞬,這是小說的終結(jié),也是群體索取的開始。

《索取者》中這種看起來近乎過度而劇烈的直接描寫很容易令人想及奧地利作家恩斯特·榮格爾在其日記體小說《槍林彈雨中》所記錄的那種近乎于新聞 書寫之直白與戰(zhàn)場攝影般直觀的一系列鮮活可怖的場景,一系列對“惡”之在場的精彩輯錄。然而在整篇小說中,所謂的“惡”——無論是索取者的殺戮之惡,還是 被索取者之惡,都毫發(fā)無傷地持續(xù)存在、延續(xù)著,它們既沒有受到作家的批評,也沒有得到他的贊同,作家只是呈現(xiàn),有時是寥寥幾筆、浮光掠影的呈現(xiàn),有時則是 豐沛、具體而微的呈現(xiàn)。按照奧克塔維奧·帕斯在《變之潮流》中的說法,優(yōu)秀的作家在處理這樣的題材時,會“憑借精心的美學和哲學選擇,實現(xiàn)一種類似于曝光 的處理。這種曝光當然會是一種冒險,但同時也是一種展現(xiàn)、暴露和表現(xiàn)”。豐塞卡的《索取者》也是一個曝光過程,由殺戮與日常所構(gòu)成的連續(xù)畫面形成了將索取 者置于強光之下,令其被迫顯像、揭示的照相底版。當然,索取者的顯像并非全然由作家本人透過書寫來直接完成,實踐這一過程尚需置身于文本之外的讀者的協(xié) 力,作家所提供的實際上只是一束不帶感情色彩的光芒,面對曝光對象的情感、態(tài)度與認知則由讀者來負責注入。

同樣的,因為無限接近于真實——當然這是指隱身于毫無波瀾的日常之中的真實——而令人不寒而栗的短篇小說《棚屋天使》也是需要由讀者和作者來共 同完成“曝光”的作品。小說講述的內(nèi)容對大部分讀者來說并不陌生,這樣的事件往往以新聞報道的形式變換著時間地點與化名,時不時地占據(jù)著報紙的一點點版 面。面對這種大眾司空見慣的主題,豐塞卡的處理辦法是歐·亨利式的,他以一個不帶一絲感情的描寫為這個原本看起來積極向上的小說畫上了一個同樣不帶一絲感 情然而在讀者看來卻頗具悲劇色彩的句點。讀者或許會流淚、或許會愕然,或許甚至會出離地憤怒,但是有別于報章結(jié)尾千篇一律的警告、說教與抨擊,作家本人對 此卻不發(fā)一言。在豐塞卡的作品當中,有些故事并沒有明確的結(jié)果,有些問題——僅僅在字里行間若隱若現(xiàn)而從未被直接提出的它們真的能算“問題”嗎——并沒有 確切的答案,一切都交由讀者自己去補充、去判斷、去明確、去提問、去應答。

在完全可以歸于極簡主義作品之列、同時也兼?zhèn)湓⒀燥L格的微型小說《夜行》與《貝蒂》里,現(xiàn)代人生活的悲涼、乏味、孤單、寂寞透過孤立的個體得到 了非常獨到的表現(xiàn);而對眾生相的描寫與帶有博物學家目光般的觀察則在《事件》中展現(xiàn)得淋漓盡致。此外,表達書寫者的孤獨、恐懼與苦楚也同樣是豐塞卡的拿手 好戲,讀者可以在《一個青年作家的辛酸》體會到充分的悲哀與憐憫,羅蘭·巴特聲稱“作者已死”,豐塞卡則更為絕對,“作者”并未死去,亡故的是寫作本身。 有著十足卡夫卡風格的短篇小說《侏儒》則描繪了對內(nèi)心世界的關(guān)注以及極端臨界狀態(tài)的趨近。

如果將豐富多彩的巴西文學比作同樣豐富多彩的巴西美食的話,那么打開豐塞卡的作品,則便恰似步入一個光線黯淡的幽閉大廳,擺在諸位食客面前的是 一桌風味獨特的黑暗料理,這位來自熱帶國度的黑暗料理人所精心打造的每一道菜肴將給予讀者出其不意的震撼,讓讀者享受到畢生難忘的美妙滋味。