銀河之上的時間 ——評何夕的《天年》

對于樂天知命的中國人來說,遙想一百多年后人類即將迎來的銀河之冬、地球進入二疊紀塵云導致的滅頂之災,這實在是一件困難的事。中國文化中有惋嘆人生短暫、朝代興替的悲情,但將人類視為朝生暮死的蜉蝣,在宇宙的宏觀尺度上反觀人類不可避免的末日,卻是科幻小說才能擁有的胸懷。從劉慈欣的《三體》到王晉康的《逃出母宇宙》,再到何夕的《天年》,中國三位科幻巨擘連續(xù)推出的地球。

【末世情懷中進行哲理思考】

《天年》中,作者的思考灌注全篇,那種放置在宇宙宏大背景中的人類悲劇意識使科幻向哲理掘進。何夕試圖突破《紅樓夢》式的個體生命有限性的思考,甚至突破地球、太陽系,在銀河系甚至宇宙大爆炸的初始時間追尋人類的末日,由此展現(xiàn)生命的有限性。《天年》對人類悲劇的哲理思考,體現(xiàn)為精心選擇的兩個意象:七節(jié)和蜉蝣。和人類一樣曾經(jīng)高居生命進化前列的七節(jié)因為地球遭遇天年之災而全軍覆沒,一塊七節(jié)化石啟發(fā)主人公江哲心發(fā)現(xiàn)了天年。而在江哲心追尋七節(jié)的發(fā)現(xiàn)之旅中,另一主角杜原通過江哲心日記中的蜉蝣意象反觀人類,把蜉蝣的兩次蛻皮類比人類生命及智能的誕生,“寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟”,從蜉蝣方生方死的短暫生命中頓悟了天年的秘密。小說通過描寫七節(jié)和蜉蝣蓬勃的生命狀態(tài),與其不可避免的覆滅命運相對照,推演出宇宙大視野中人類作為一種生命形式、一個物種的短暫性與有限性。只有當我們想象那種籠罩在物種之上、地球之上的滅頂之災,我們才可能跳出個體生命的局限,作為地球上的一種生命形式,像其他已經(jīng)滅絕的無數(shù)生命一樣,感受自己作為一個物種類別的渺小。

從凡爾納到威爾斯,再到啟示錄科幻或末日題材科幻,科幻對人類命運的悲觀想象越來越令人絕望。自然,這種悲觀是基于宇宙大爆炸及其他理論而產(chǎn)生的認識,這種認識使人類越來越清醒地意識到地球在宇宙中的脆弱,地球文明在宇宙級別災變中面臨的絕境。這種對人類末日的認識,雖然令人沮喪,卻有利于深化悲劇意識和哲理思考,對于人類的精神成長是有所裨益的。

【結構嚴謹 引人入勝】

《天年》講究敘事,結構嚴謹。開頭《史前之前》和《哥本哈根》兩個引子,分別引出天年構想的物理證據(jù)七節(jié)和它的發(fā)現(xiàn)者江哲心,并留下懸念:到底是怎樣的驚人發(fā)現(xiàn)使江哲心成為泄露國家機密、威脅國家安全的罪人?上篇《卷入者》繼續(xù)保持懸念,分別引入天主教徒范哲、江哲心情人韋潔如、超容體專家杜原、超流體纖維提出者孔青云和暗殺組織成員許保羅,通過他們生活境遇的劇變進一步鋪墊懸念,使天年這一科幻構想鬼魅一般盤旋不去又捉摸不定,挑動讀者的好奇與關注。中篇《江哲心》以編年體的形式,陳述江哲心發(fā)現(xiàn)天年的過程。由于采用外視角敘事,江哲心在發(fā)現(xiàn)過程中經(jīng)歷的內(nèi)心痛苦,掙扎、選擇與解脫,僅僅體現(xiàn)為別人眼中的怔忡和怪異,并沒有進入細膩的心理描寫,所以依然是懸念的累積。到下篇《太平門計劃》,杜原為了假扮江哲心與美國談判,踏上追尋江哲心思想軌跡的尋根之旅,這才一點點揭開天年迷霧重重的內(nèi)幕。而在這一發(fā)現(xiàn)之旅中,杜原逐漸貼近江哲心的靈魂,層層剝離出孤獨而叛逆的先行智者江哲心那痛苦的心靈世界。尾聲《太陽墜落》描繪人類決戰(zhàn)天年的初步戰(zhàn)績,伴隨而來的是江哲心的安然離世。孤獨的發(fā)現(xiàn)者、偉大的科學巨擘最終迎來了世人的認同和肯定:“在這個落日的黃昏,一個人的故事結束了,就像長河之中曾經(jīng)泛出一朵異端的浪花,掀起陣陣波瀾卻畢竟東流而去,而一部人類史詩的帷幕,正在開啟……”小說的結尾為續(xù)篇留下了廣闊的敘事空間。

從篇幅來看,《天年》上、中、下三篇很不均衡,上篇和下篇長達一百五十頁,而中篇只有二十多頁,三部分的關系形同啞鈴,恰好體現(xiàn)出江哲心在整部小說中的核心位置和關鍵作用:他就是引發(fā)問題并最終解決問題的一代巨人。從整體來看,小說的各個部分長短錯列,如同一首精心編排的樂曲,節(jié)奏變換自然,疏密有致。由于懸念的鋪陳占據(jù)小說大部分篇幅,《天年》的敘事最大限度地調動讀者的好奇心,可謂引導閱讀方向的敘事典范。

【精妙故事中嵌入宏大思考】

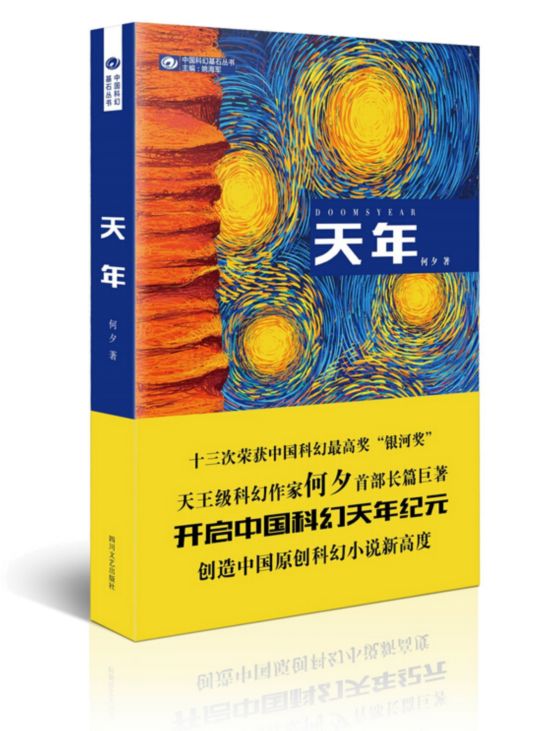

《天年》是何夕第一部科幻長篇。之前他創(chuàng)作了很多優(yōu)秀的中短篇科幻小說,精妙的構思,奇絕的想象力,曲折的故事,豐沛的詩意,純美的愛情,機智的哲思,使何夕的科幻獨樹一幟,在科幻迷中培養(yǎng)了不少擁躉。《天年》可謂何夕多年科幻創(chuàng)作的集大成之作,納入了何夕之前創(chuàng)作的一些重要構思、人物和母題。與以往一樣,《天年》中的人物也與其他小說中重名,比如蘇哲(《人生不相見》),韋潔(《達爾文陷阱》),江哲心(《六道眾生》),而曾經(jīng)出現(xiàn)在《天生我材》中的“腦域”這一科幻構想,在《天年》中已然進化為可以引領思維遨游太空的高技術手段。借助腦域,“強觀察者量子光斑系統(tǒng)”可以生成壯美無比的宇宙圖景。何夕筆下靈魂離體神游太空的描寫真切而神奇,令人目眩神迷,是全書的華彩樂章。創(chuàng)作《天年》之前,何夕曾經(jīng)在《本原》《異域》中塑造過因為發(fā)現(xiàn)了驚天秘密、無法處理科學發(fā)現(xiàn)對當下世界的巨大沖擊而選擇自毀的科學家形象;在《傷心者》中則塑造了一個超前于時代而不見容于世、最終陷于瘋狂的科學家形象。毫無疑問,江哲心的身上可謂集合了這些超越時代的科學家的悲劇。表面看,江哲心被國家被政府監(jiān)禁,但他的內(nèi)心深處卻傾向于自我毀滅,這就是一個科學先驅的孤獨與悲壯。他們是超越時代的智者,卻被視為異端。這種孤獨的科學異端的悲劇,是重復出現(xiàn)在何夕科幻小說中的一大母題。從根本上講,體現(xiàn)了何夕對科學的尊崇和敬畏。

《天年》的核心構想,是那個高懸在人類及其他地球物種之上、藏匿在深遠天穹中的更高的時間準則——天年——銀河之年。何夕對天年的解釋令人信服,將堅實的論據(jù)和無懈可擊的邏輯推演相結合,融和中國文化與阿拉伯神話,得出有關天年的科幻設定,然后在此基礎上敷衍故事,展開一場悲壯的人類自救大戲。就內(nèi)容看,《天年》應該只是多部曲的開端,危機剛剛展開,壯麗的續(xù)篇會帶給我們更多震撼。

張懿紅 王衛(wèi)英

原文刊載于《科幻世界》2016年3月刊