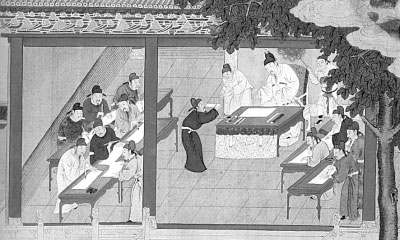

明代文學與科舉文化生態(tài)

明代文學的發(fā)展,既有文學自身的內部原因,又與政治、經濟、文化有關,其中科舉文化生態(tài)對形塑明代文學風貌發(fā)揮了顯著作用。

“明代文學與科舉文化生態(tài)”研究內容豐富

“明代文學與科舉文化生態(tài)”研究,至少包括五個方面的內容:明代館閣文人的生存樣態(tài)與文學事業(yè);明代文人的科舉背景與流派意識;明代狀元與明代文學;明代科舉文體與明代社會;政治與文學視野下的明代科場案。

明代的館閣文人,其作品通常由兩部分構成:一是作為文學侍從的職業(yè)寫作,可稱之為“館閣寫作”,二是“館閣寫作”之外的詩古文一類作品,可稱之為館閣文學。洪武至天順年間,“館閣寫作”與館閣文學氣質較為接近,但成化以后,隨著郎署文人和非體制化文人相繼主導文壇,館閣文學與“館閣寫作”漸行漸遠。這一史實中包含了豐富的文學史信息。

科舉考試是一種分層級的考試,對社會生活的諸多方面都有影響,文壇也不例外。臺閣體、前七子和后七子是明代最為重要的三個文學流派,分別興盛于宣德年間、弘治年間和嘉靖年間,這并非偶合,其形成、發(fā)展、鼎盛和衰落,都與科舉背景密切相關。

就狀元選拔及其仕途來看,“衡文取士”,文學具有不容忽視的地位;就臺閣體的興衰演變而言,狀元文風作為館閣文風的組成部分,其興衰與之大體同步;就狀元別集的文體分布情形來看,在“文”中,贈序類、碑傳類、書牘類數(shù)量最多,在“詩”中,近體詩尤其是七律倍受青睞,表明詩文的社會交際功能在狀元寫作中體現(xiàn)得尤為充分。

明代最為重要的科舉文體是八股文和策論。殿試策通常與特定的時代背景、政治情勢和重大社會問題直接相關,對于朝廷決策尤具導向作用。八股文與思想文化的關系極為密切,一方面,思想文化深刻影響了八股文的寫作,另一方面,八股文又承載了思想文化的內涵。

明代科場案與政治的關聯(lián)度之高為前代所少有,國家大政,由科場可見一斑。而科場案在沖擊政壇的同時,也改變了不少作家的文學生涯:唐寅成為“三笑”故事的主角,王衡成為一個常寫科場的戲曲作家,就是這方面的典型例證。

科舉文化生態(tài)研究有助于深化對明代文學現(xiàn)象的認識

在厘清文學發(fā)展基本事實的前提下,關注科舉體制下知識精英的經學素養(yǎng)、文章素養(yǎng)和職業(yè)取向,關注科舉考試所建構的各種社會層級、人際關系,關注中試者與落榜者的不同經濟狀況、物質生活條件,有助于深化對明代文學現(xiàn)象的認識。

比如,對于成化至嘉靖年間的文壇變遷,一個經典的表述是“臺閣壇坫移于郎署”。明代前期,文壇的主導者,如永樂至宣德年間的楊士奇、楊榮、楊溥等,均為臺閣重臣。弘治年間,以郎署官員李夢陽為首的前七子,其文壇影響力蓋過了以臺閣重臣李東陽為首的茶陵派。嘉靖年間的臺閣重臣嚴嵩以三楊傳人自居,自視為文壇領袖。而以郎署官員為主體的后七子則繼承了前七子的風范,不屈不撓地挑戰(zhàn)嚴嵩的文壇主導權和政治威權。后七子的崛起進一步確立了“文章貴賤之權操之在下”的格局,即所謂“臺閣壇坫移于郎署”。

明代文壇的這一格局變遷,與科舉文化生態(tài)息息相關。明代自英宗以降,即形成了“非進士不入翰林,非翰林不入內閣”的定制,而一個進士是入翰林還是入郎署,又與其錄取名次直接掛鉤。這種由科舉考試所造成的社會層級的差異,不僅導致了地位、職能的不同,也引發(fā)了價值取向的分歧。明代的臺閣重臣,不是與帝王“共治天下”,而是接受帝王的委托管理政務,閣權常常只是皇權的延伸,未能形成對皇權的有效制衡。與臺閣要員不同,自宋代以來,郎署官員即有上疏直言之責,明弘治以來,這一職守特別受到強調。這種職務上的要求使他們常常同臺閣發(fā)生沖突,也影響了他們的處事態(tài)度和文學理念。比如,前七子和李東陽雖然都倡導以盛唐詩為榜樣,其實兩者的宗唐區(qū)別甚大。李東陽偏愛王、孟一脈的清新雋逸,其詩風因而雄健之氣不足,李夢陽則致力于效法杜甫憂國憂民的精神,常常用詩來做社會批評。

又如科舉功名與作家的文體選擇,二者之間的聯(lián)系也耐人尋味。大體說來,明代重要的戲曲作者,大都擁有進士科名,而話本小說的作者或編著者中,卻少有舉人、進士。話本小說和戲曲一向被視為俗文學中的姊妹文體,何以其作者身份存在如此引人注目的差異?

答案其實就存在于戲曲與話本小說的不同消費方式之中。話本小說只要有文本可讀就行了,而戲曲則必須搬到舞臺上(少數(shù)典型的案頭劇除外)。倘無雄厚的經費支持,戲曲創(chuàng)作是難以持續(xù)的。科舉時代,文人之間的交游主要以“科舉”或“宦游”為平臺,科場得意不僅意味著社會層級的提升,因科場同年等紐帶而在經濟上獲得資助的情形也頗為常見。所以,進士如康海、李開先、沈璟等人,一旦宦途失意,不僅有精力投身于戲曲創(chuàng)作,也有經濟實力提供支撐;而那些科場失意之人,即使有創(chuàng)作戲曲的才情和動機,也沒有排演的實力。

科舉文化生態(tài)研究有助于調整明代文學研究的文體布局

20世紀的中國古代文學研究,就文體布局而言,在《詩經》、楚辭、漢魏樂府、唐詩、宋詞、元雜劇、章回小說等被突出的同時,形成了漢賦、六朝駢文、子部小說和“朝廷大制作”等在文學史上無足輕重的局面。其中八股文的境遇尤為尷尬,不只是與現(xiàn)代的散文標準格格不入,它還常常被視為文化垃圾,只在做負面評價時才會提到。其實,無論是內容還是表達,那些優(yōu)秀的八股文,都有值得稱道之處。

就八股文的內容而言,一般地說,我們所感知的儒家傳統(tǒng),往往是經過宋明理學改造過的,而理學之普及并在讀者中重新獲得新鮮感,很大程度上是借助了八股文這種新型文本的力量。自然,明代八股文對四書五經的解讀,大體是在朱熹等人的解讀基礎上展開的,后期也較多受到陽明心學的影響,但因采用了新的文本方式(八股文),體貼入微而又新意盎然,這就讓明代儒學重新獲得了由“陌生化”處理所帶來的活力和魅力。例如,弘治六年(1493)進士李夢陽所作《論語》“管仲相桓公”四句題文,不僅有助于我們理解孔子視野下的管仲,也有助于我們感受明代知識精英對漢唐氣象的憧憬。又如萬歷四十四年丙辰科進士方應祥所作《論語》“唯女子與小人為難養(yǎng)也”一節(jié)題文,在朱熹集注的基礎上進一步確認,“女子與小人”不是泛指所有的女性和“小人”,而是特指諸侯、卿、大夫身邊的“幸人”,即被寵幸的“身邊人”。方應祥的這一解讀無疑是睿智的,從中國歷史的情形來看,所謂“女禍”和宦官之禍,常常就是因為沒有處理好與“身邊人”的關系而造成的。孔子提出的這一忠告,對于國家治理具有極其重要的意義。

就八股文的表達而言,唐順之、歸有光等都曾大力倡導“以古文為時文”。所謂“以古文為時文”,即將古文所注重的深刻思想、陽剛之氣和豐富多彩的章法句法融入八股文,以克服“體用排偶”所帶來的平庸、板滯、柔弱之弊。韓愈、柳宗元以來的古文,由內容方面看,同樣是載儒家之道,之所以引人入勝,是因為較多融入了個人心得,富于新意,又不拘于對偶的句式和固定的章法,所以氣勢健旺。“以古文為時文”,所注重的正是內容的深刻和“排偶”的多樣化。這種“以古文為時文”的嘗試,催生了不少八股文名作。晚明的李贄、袁宏道等人,曾將明代八股文與漢賦、唐詩并列,視為一代之殊勝。清民之際的黃人,也視八股文為明代的三大文類之一。這當然不是盲目肯定,明清科舉以八股取士,束縛讀書人思想,帶來的消極影響不容置疑,但八股文作為文章一體,佳作如林、不乏經典之作,也確有依據(jù)。

(作者為國家社科基金后期資助項目“明代文學與明代的科舉文化生態(tài)”負責人、武漢大學教授)