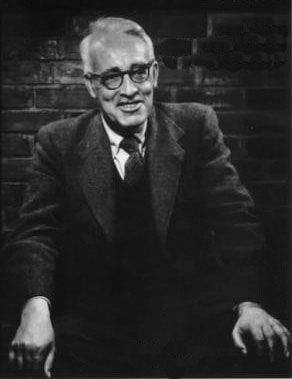

弗蘭克·奧康納:故事的核心是主題

弗蘭克·奧康納(1903-1966),原 名Micheal Francis O'Connor O'Donovan,愛(ài)爾蘭作家。一生著作150余部,以短篇小說(shuō)及傳記最為有名。他以愛(ài)爾蘭中下層人民為描寫對(duì)象,把歐洲現(xiàn)實(shí)主義與本土口頭傳統(tǒng)相融 合,代表作有《我的俄狄浦斯情結(jié)》等,以他的名字命名的“弗蘭克·奧康納國(guó)際短篇小說(shuō)獎(jiǎng)”是世界上獎(jiǎng)金最高的短篇小說(shuō)獎(jiǎng)。本文節(jié)選自1957年《巴黎評(píng) 論》對(duì)奧康納所做的訪談。

Anthony Whittie(以下簡(jiǎn)稱Whittie):以你內(nèi)心深處的立場(chǎng)講一下,你為什么更偏愛(ài)短篇小說(shuō)?

奧康納:因?yàn)檫@是我所了解的最接近民謠的題材了。我寫民謠很長(zhǎng)時(shí)間了,并且發(fā)現(xiàn)上帝并不打算讓我做一個(gè)民謠詩(shī)人,而與此最接近的則是短篇小說(shuō)。長(zhǎng)篇小說(shuō)確實(shí)需要龐大的邏輯體系和背景知識(shí),但是一個(gè)短篇小說(shuō)可以脫離背景,與抒情詩(shī)相仿。

Whittie:福克納曾說(shuō):“可能所有小說(shuō)家最開始想寫詩(shī),發(fā)現(xiàn)自己干不了,就想寫短篇小說(shuō),它是排在詩(shī)歌之后更苛求形式的體裁。然后,再失敗也就只有寫小說(shuō)了。”你對(duì)此有何感想?

奧康納:我也喜歡自我寬慰,只是作為一種巧妙的說(shuō)詞,它非常有效,除非它意味著:作為一個(gè)短篇小說(shuō)家,長(zhǎng)篇小說(shuō)是一種可以很輕松搞定其任何部分 的一件事,實(shí)際上,我自己關(guān)于中長(zhǎng)篇小說(shuō)的經(jīng)驗(yàn)是常常遇到重重困難。至少,去寫一部類似于《傲慢與偏見(jiàn)》的小說(shuō)需要做的事遠(yuǎn)勝于做個(gè)失意的文科生,或者一 個(gè)失意的詩(shī)人或者一個(gè)失意的短篇小說(shuō)家,或者別的什么。在長(zhǎng)篇小說(shuō)里為無(wú)盡延續(xù)的生活創(chuàng)造一個(gè)場(chǎng)景就是一件麻煩事。在短篇小說(shuō)里不會(huì)遇到這種困難,在這里 只要暗示出生活在持續(xù)就行。在長(zhǎng)篇小說(shuō)里,你得去創(chuàng)造它,并且這也引出我關(guān)于現(xiàn)代小說(shuō)的爭(zhēng)議。我甚至覺(jué)得小說(shuō)《在我彌留之際》(福克納著,我非常欣賞)不 盡然是一部長(zhǎng)篇小說(shuō),它也是一本短篇集。對(duì)我來(lái)說(shuō),長(zhǎng)篇小說(shuō)意味著要營(yíng)造出圍繞著角色和現(xiàn)實(shí)的時(shí)光,而且要在事件和角色中體現(xiàn)時(shí)間的影響。當(dāng)我讀到一本長(zhǎng) 篇小說(shuō)的故事假定發(fā)生在24小時(shí)之內(nèi),我就很想知道為什么作者要拉長(zhǎng)這個(gè)短篇。

Whittie:你如何開始一個(gè)故事?

奧康納:“把黑字寫到白紙上”是莫泊桑的忠告,我常常照做。我很少為要寫的東西列提綱,我寫一些廢話,它們包含著這個(gè)故事的梗概,然后我開始理 解它。當(dāng)我寫下去,當(dāng)我草草敘述一個(gè)故事,我從不想著如何把句子變得可愛(ài),“這是一個(gè)可愛(ài)的8月夜晚,當(dāng)伊麗莎白·簡(jiǎn)·莫里亞蒂沿路走來(lái)。”我只把發(fā)生的 事麻利地寫下來(lái),然后我就明白其結(jié)構(gòu)是什么樣子。這個(gè)創(chuàng)作短篇小說(shuō)的樣圖之于我非常重要,它可以先告訴我哪有一個(gè)糟糕的敘事裂紋,以及如何找到某種方法去 彌補(bǔ)。我常常去審視故事樣圖,而不是創(chuàng)作方式。昨天我寫了一篇關(guān)于我的朋友A.E。科珀特的論文,他是一個(gè)偉大的英文故事大師,于4天前去世。我描述了科 珀特創(chuàng)作小說(shuō)的方式,帶著筆記本去現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn),記錄下來(lái)光線什么樣,房子什么樣,而且時(shí)刻運(yùn)用隱喻啟發(fā)自己,“這條路看起來(lái)像一個(gè)瘋狂的蛇通向山頂”,或者是 別的,以及“她說(shuō)了這些那些,或者是一個(gè)男人在酒館里說(shuō)些別的事”。當(dāng)他把這些都寫出來(lái)之后,他開始為故事寫一個(gè)梗概,開始以那些細(xì)節(jié)寫下去。這些事,我 完全無(wú)法照做。我要先理解人們做什么,這是第一步,然后我開始思考那是一個(gè)可愛(ài)的8月夜晚還是一個(gè)春天的夜晚。我必須等待主題浮現(xiàn)才能做其他事。

Whittie:我注意到你的故事里缺乏人物和場(chǎng)景的描述,就像是在拒絕感覺(jué)和印象。

奧康納:我非常同意,我知道自己確實(shí)如此,而且有時(shí)候當(dāng)我閱讀科珀特時(shí)會(huì)感覺(jué)到一個(gè)很大的遺憾。我喜歡他描述的人物和風(fēng)景,但是我的故事是從人 的頭腦里開始的,而且從不走出此人的頭腦。實(shí)際上,在現(xiàn)實(shí)生活中,當(dāng)你在大街上遇到一個(gè)人,你不會(huì)先去默記她有一個(gè)什么樣的鼻子——至少對(duì)男人不會(huì)如此。 我的意思是說(shuō),如果你是那種在大街上遇到一個(gè)女孩馬上就留意到她眼球、頭發(fā)和她穿的衣服的顏色,那么你就與我完全不同。我留意的只是人們給我的感覺(jué)。我特 別留意他們說(shuō)話的節(jié)奏,他們運(yùn)用的口頭語(yǔ),并且這是時(shí)刻在我頭腦中環(huán)繞的,人們運(yùn)用了什么詞語(yǔ)——因?yàn)樗腥硕颊f(shuō)著完全不同的語(yǔ)言,這就是全部。我聽覺(jué)非 常敏感而且對(duì)聲音特別警覺(jué)。如果我想起了某個(gè)人,舉例來(lái)說(shuō),我通常想不起來(lái)他或她的長(zhǎng)相,但是我絕對(duì)能回憶起來(lái)他的聲音。我是個(gè)不錯(cuò)的模仿者;我有一點(diǎn)兒 表演天賦,我覺(jué)得,這就是全部解釋。我不能在沒(méi)把自己牽扯進(jìn)去了解所有角色的話語(yǔ)之前結(jié)束一篇小說(shuō)……如果我用了準(zhǔn)確的口頭語(yǔ)并且使讀者聽到了它,他會(huì)理 解人物的個(gè)性。這就像為戲劇寫作,你明白。一個(gè)糟糕的編劇會(huì)拉住一個(gè)演員告訴他怎么做,但是一個(gè)真正優(yōu)秀的劇作家將讓你去做能夠與自身相像的那部分。這是 把一些構(gòu)建情景的義務(wù)轉(zhuǎn)移到讀者身上,我只給他們我所擁有的一切信息并且投入到他們自己的生活中。

Whittie:你如何比較以學(xué)院方式領(lǐng)會(huì)小說(shuō)和以自然方式領(lǐng)會(huì)小說(shuō)的差異?

奧康納:對(duì)我來(lái)說(shuō),小說(shuō)是人性化的,我只對(duì)一件事感興趣——我想不出任何事會(huì)比“人”這個(gè)詞更妙。一部小說(shuō)是關(guān)于人的,它也是為人寫的,而一旦 獲得一個(gè)更理性化的結(jié)論或超出了人的范圍形成一個(gè)學(xué)術(shù)化的公式,我將對(duì)此再無(wú)興趣。我的確卷入過(guò)這種爭(zhēng)吵,很大的爭(zhēng)吵,在哈佛大學(xué)的小說(shuō)討論會(huì)上,當(dāng)我與 兩個(gè)人談?wù)撔≌f(shuō)的種種形式時(shí)——分析它們——我們中一個(gè)小說(shuō)家站起來(lái)提到小說(shuō)家的責(zé)任。我和安東尼·韋斯特在一起,我變得越來(lái)越難以控制。以前在公共場(chǎng)合 我從未如此;我變得張口結(jié)舌,難以抑制。然后,“好的,”我最后說(shuō)到,“如果我的學(xué)生們?cè)谶@兒,我希望他們記住寫作是一件愉快的事。”這就是你寫作的理 由,你享受它,你閱讀也是因?yàn)槟阆硎堋瑯右彩腔谶@種理由你去畫畫或者與小孩子一起玩。這是一種創(chuàng)造性行為。

拿福克納來(lái)說(shuō),你研究一下他的早期作品。福克納試圖嚴(yán)肅地創(chuàng)作,試著應(yīng)用所有的手法,技巧性的手法,這對(duì)他很不自然,這些也不是他感興趣的,而 且給人留下自我炫耀的印象。當(dāng)然,他并非自我炫耀,他是天真的——也是幽默的,而且是多棒的幽默作家啊!當(dāng)時(shí)沒(méi)有人教他,他一直很天真,喬伊斯就不是天真 的。喬伊斯是學(xué)院派。《巴黎評(píng)論》對(duì)福克納的訪談很清晰地令我想到羅伯特·格林曾給予莎士比亞的評(píng)論。所有大學(xué)里學(xué)習(xí)莎士比亞的學(xué)生都認(rèn)為他是個(gè)傻瓜,至 少有點(diǎn)呆。他從未受過(guò)教育,也不知道怎么寫作。我認(rèn)為福克納追隨喬伊斯的方式恰好就像莎士比亞追隨本·瓊森的方式。本·瓊森曾經(jīng)上過(guò)大學(xué),本·瓊森懂希臘 文和拉丁文,福克納從未想過(guò)自己能超過(guò)喬伊斯,就像莎士比亞從未想過(guò)自己能超過(guò)本·瓊森。看看他模仿本·瓊森《第十二夜》的方式——盡其所能的像本·瓊 森,而且他也成功地做到了很銳利。我的確探究過(guò)他處于本·瓊森影響之下的時(shí)間——就是創(chuàng)作《尤利斯·凱撒》的時(shí)期。瓊森有一個(gè)穿幫的地方也是莎士比亞沒(méi)有 學(xué)的,就是他不知道波希米亞沒(méi)有海岸,而且他還提到自己常常與演員說(shuō)起莎士比亞戲劇里一個(gè)可怕的錯(cuò)誤。他引用自《尤利斯·凱撒》:“凱撒從不出錯(cuò),就因?yàn)?他是凱撒。”——他說(shuō):“我告訴演員這里的一行是荒謬的。”莎士比亞就把它們從《尤利斯·凱撒》里刪掉了,再也沒(méi)有了。作為一個(gè)自學(xué)成才的作家,福克納是 一個(gè)必須接受自己地位的家伙,他必須意識(shí)到,一個(gè)密西西比河平民對(duì)一個(gè)該死的景象的了解要?jiǎng)龠^(guò)劍橋大學(xué)教授對(duì)于文學(xué)事務(wù)的了解。

Whittie:你覺(jué)得寫作技巧在創(chuàng)作中有多重要?

奧康納:我天生地?cái)骋晫?duì)技巧的渴求,這正是兩類完全不同的事務(wù)。我不認(rèn)為自己愚蠢到把安格斯·威爾遜的《盎格魯-薩克遜傳統(tǒng)》看成一本好小說(shuō), 僅僅因?yàn)樗囼?yàn)了所有現(xiàn)代小說(shuō)的技巧。它運(yùn)用了電影的優(yōu)點(diǎn),它來(lái)自于《旋律的配合》(赫胥黎作),那里面全是賣弄技巧的段落,而且全是次要的。如果你有一 個(gè)關(guān)于某個(gè)人物的故事,而且是以時(shí)間順序講述它,你就在創(chuàng)作中找到了最好的方法。但是,你明白,現(xiàn)代小說(shuō)的一個(gè)缺陷來(lái)自于一種理念,就是小說(shuō)限制在24小 時(shí)、48小時(shí)、一周、一個(gè)月的時(shí)間框架內(nèi),而且要把之前發(fā)生的一切全忽略。古典小說(shuō)意識(shí)到你開始于英雄這個(gè)概念,也從那兒出發(fā)——你在各個(gè)階段把他呈現(xiàn)出 來(lái)。現(xiàn)代小說(shuō)此處呈現(xiàn)的僅僅是英雄之死,因?yàn)橛⑿鄄⒉辉谝馄渌麜r(shí)間,背景就是此原因——那24小時(shí)。它曾經(jīng)是我年輕時(shí)的24個(gè)小時(shí),但是沒(méi)有24小時(shí)的小 說(shuō)可以寫出至少20年的故事,除非我能全都想起來(lái)。

Whittie:像在倒敘和回憶中,你不突破時(shí)序結(jié)構(gòu)的限制嗎?

奧康納:這就是電影對(duì)小說(shuō)的影響。再說(shuō)說(shuō)《盎格魯-薩克遜傳統(tǒng)》,如果你從20年前開始敘述,你就可以寫出一部?jī)?yōu)秀的小說(shuō)。一個(gè)確切的罪行、一 個(gè)騙局,在考古學(xué)會(huì)里被實(shí)施了,如果你追蹤處于這個(gè)騙局里的人,你就搞出一部好小說(shuō)。發(fā)生了什么?你構(gòu)作了一個(gè)懸念——那個(gè)懷疑騙局被實(shí)施的老紳士——在 他要去揭發(fā)騙局的最后幾周里,他的道德困境是什么?這就是電影。這種24小時(shí)小說(shuō)開始于20年代——你可以看《尤利西斯》,也可以看弗吉尼亞·伍爾夫—— 所有人都在那時(shí)候出版24小時(shí)小說(shuō),最后這種體裁被帶進(jìn)文學(xué)。這種體裁是可憎的,不管怎樣,你想在小說(shuō)中得到的已不是一個(gè)有機(jī)的生活體驗(yàn),這種體驗(yàn),就是 事物發(fā)生的方式——如果它在一切地方都出現(xiàn),就只有這一種方式。

Whittie:你認(rèn)為長(zhǎng)篇小說(shuō)就像一組短篇小說(shuō)或一個(gè)大號(hào)的短篇小說(shuō)嗎?

奧康納:有可能是一個(gè)大號(hào)的短篇小說(shuō),但是沒(méi)有一個(gè)大號(hào)的短篇會(huì)像一部長(zhǎng)篇小說(shuō)。真正的問(wèn)題——長(zhǎng)篇小說(shuō)不能作為短篇——這兒有你的24小時(shí)小 說(shuō),就是它導(dǎo)致誤會(huì),這就是短篇小說(shuō),海明威也犯過(guò)這個(gè)錯(cuò)誤,還有很多小說(shuō)家。跨度太小了,長(zhǎng)篇小說(shuō)的跨度應(yīng)該足夠大。這就是長(zhǎng)的短篇小說(shuō)轉(zhuǎn)變成長(zhǎng)篇小說(shuō) 的原因,我時(shí)刻在留意這些。跨度太小,就沒(méi)有什么可以用來(lái)檢驗(yàn)角色的性格。拿《尤利西斯》這本24小時(shí)小說(shuō)來(lái)說(shuō),我一直把它當(dāng)作比較長(zhǎng)的短篇小說(shuō),而且它 也是以短篇小說(shuō)方式寫的。最初它的名字叫《亨特先生的一天》,而且它仍然是“亨特先生的一天”,它也就是30頁(yè),其他全跑在別的地方。這就是我真正要說(shuō) 的:差別就在于,長(zhǎng)篇小說(shuō)的展開模式是一個(gè)擴(kuò)展性主題會(huì)進(jìn)入時(shí)光流,這就是長(zhǎng)篇小說(shuō)。而非長(zhǎng)篇小說(shuō),就會(huì)向旁路擴(kuò)充,它不會(huì)向前引導(dǎo),也不會(huì)引導(dǎo)你去考慮 前景。《盎格魯-薩克遜傳統(tǒng)》就是如此:“現(xiàn)在男孩們,在這個(gè)短暫的時(shí)刻先中止我們的小說(shuō),我們要回到過(guò)去一會(huì)兒。”而且他們總是這樣跳離出來(lái),因?yàn)樗麄?擔(dān)心面向未來(lái)。

Whittie:奧弗蘭說(shuō)過(guò):海明威試圖使他的英雄在時(shí)間中孤立——使他孤獨(dú)地處在某個(gè)考驗(yàn)他的時(shí)刻。

奧康納:奧弗蘭在別的地方說(shuō)中了海明威的關(guān)鍵。他說(shuō):“對(duì)于他來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么在故事前發(fā)生,也沒(méi)有什么在之后出現(xiàn)。”而且我也認(rèn)為這是大多數(shù)短篇 小說(shuō)家的真相。他提到海明威的特殊視角——海明威不讓他的角色有任何過(guò)去。你承認(rèn)他是有過(guò)去的,但是你會(huì)說(shuō)所有過(guò)去的一切都是通過(guò)特定的、你正在講述的事 件暗示出來(lái),包括所有的未來(lái);你不能從中預(yù)見(jiàn)到這個(gè)人的發(fā)展。我承認(rèn)以短篇小說(shuō)的視角來(lái)看,你可以說(shuō):“故事之前沒(méi)有任何真正重要的事會(huì)發(fā)生,更重要的事 也不會(huì)在那之后出現(xiàn)。”但是你不能試圖砍掉它們,比如海明威所做的。你只能說(shuō):“這些是如此微不足道,所以我完全可以忽略它們。”

Whittie:故事的核心是什么?

奧康納:你要講一個(gè)故事,就必須有一個(gè)主題。在桌子對(duì)面有一個(gè)人,我要給他講點(diǎn)什么,我要講的東西要引起他的興趣。就像你也了解的,我們?cè)诠?遇到的主要困難就是很多人只想把與女孩交往的事和其他感興趣的經(jīng)驗(yàn)和想做的事坦率地講出來(lái)。這里沒(méi)有主題,一個(gè)主題是那些對(duì)所有人都有價(jià)值的東西。實(shí)際 上,如果你卷入到這類事的時(shí)候,你不能把一個(gè)人拖到酒館里告訴他:“聽著,昨天晚上我和一個(gè)女孩出去了,就在查爾斯大橋下面。”這是你昨晚做的事。你拉住 某個(gè)人并且說(shuō):“看,一件重要的事就在昨晚發(fā)生了——我遇到了一個(gè)男的——他給我講了這個(gè)……對(duì)我來(lái)說(shuō),是一個(gè)主題。你揪住某個(gè)人的領(lǐng)子要給他講點(diǎn)什么的 時(shí)候,就會(huì)有一個(gè)真正的故事。這意味著你想講給他聽并且認(rèn)為這個(gè)故事有自己的趣味。如果你以個(gè)人經(jīng)歷開始,只是使你自己感興趣的東西,你不能僅表現(xiàn)自己, 你不能說(shuō),最終,你思考的這些人類都具有。你這樣講的時(shí)刻,你是承擔(dān)了義務(wù)的。”

我們?cè)诩倨诶飦?lái)到愛(ài)爾蘭南部海灘,和一個(gè)老農(nóng)聊起來(lái),他給我們講那個(gè)曾跑去美國(guó)現(xiàn)已去世的兒子。他娶了一位美國(guó)女孩,女孩獨(dú)自來(lái)此地拜訪。顯然 是她的醫(yī)生告訴她到愛(ài)爾蘭做一次旅行會(huì)使她心情好點(diǎn)。然后她就在那兒陪著他的父母,拜訪他的朋友和其他有聯(lián)系的人,直到她最后要走了才讓他們知道那個(gè)男孩 已經(jīng)死了。她給他們講了什么?這就是你的故事。把讀者拖進(jìn)去,使讀者也成為故事的一部分——讀者就是故事的一部分。你可以在任何時(shí)刻這樣說(shuō):“這個(gè)故事就 是關(guān)于你的。”

Whittie:作家要成為改革家和觀察家嗎?

奧康納:我認(rèn)為作家應(yīng)該成為改革家,觀察家的事太過(guò)時(shí)了,那要回到福樓拜。我對(duì)自己不欣賞的東西什么也寫不出來(lái)——這還要回到關(guān)于慶典的老觀念:你歌頌英雄,一個(gè)動(dòng)機(jī)。