歷史敘事的當下困境與突圍 ——陳歆耕“《龔自珍傳》及非虛構(gòu)創(chuàng)作”研討會綜述

內(nèi)容簡介:

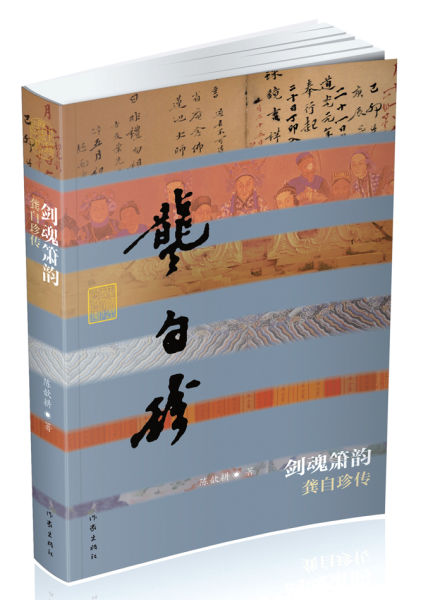

陳歆耕的《劍魂簫韻——龔自珍傳》由作家出版社出版以后,受到文學界、史學界以及出版界的廣泛關注。本書以史家之境界,詩家之筆墨,有血有肉地塑造了“一代文字之雄”龔自珍的傳主形象。而且在傳記寫作的范式和表現(xiàn)手法上有著獨特的探索和創(chuàng)新。

《龔自珍傳》一大亮點就是在嚴謹?shù)氖妨鲜崂砼c考證前提下,同樣有可圈可點的文學價值。正如李建軍點評,這部傳記“兼具文學性、學術性、可讀性與思想性。”

在史實的準確性、學術性上經(jīng)得起檢驗,是這部作品最為專家稱道的地方。在敘事風格上,陳歆耕的《龔自珍傳》處處流露出理性的批判與深刻的思考,穿越時空與傳主進行思想對話。同時,這又是一本“好讀”的書,書中有很多有趣的細節(jié),寫出了龔自珍個性的可愛,以及在那樣一個循規(guī)蹈矩時代自由的、健康的心性。陳歆耕在傳記寫作中也一直保持著當下性思考,在謹慎的史料考證上,時刻保持對當下現(xiàn)實的關照。

薩特曾經(jīng)預言非虛構(gòu)文學“不久將成為文學最重要的形式”,而當下非虛構(gòu)寫作正在成為作家、讀者關注的熱點。或許,非虛構(gòu)寫作是在虛構(gòu)寫作面臨困難的現(xiàn)實語境下興起的。非虛構(gòu)作為一種相對于虛構(gòu)的寫作,強調(diào)對真實的追求,對現(xiàn)實生活的回應。傳記寫作是非虛構(gòu)寫作中一個重要文體,更加注重真實性問題。但是對于撰寫生活年代相距久遠、素無謀面的歷史人物,在難以搜集到新的史料的情況下,是否允許文學性的想象與虛構(gòu)?如何把握真實性與文學性的關系?這是一個爭議不斷、探討不盡的論題。此外,在面對龐大的史實資料時,如何架構(gòu)起歷史與現(xiàn)實的聯(lián)接點,讓今人能夠從歷史人物中獲得新的認知?如何通融歷史性與當下性的關聯(lián),這也是傳記寫作中無法繞過的命題。此次“《龔自珍傳》及非虛構(gòu)創(chuàng)作”研討會主要圍繞這兩個主題進行。

陳歆耕的《劍魂簫韻——龔自珍傳》由作家出版社出版以后,很快受到文學界、史學界以及出版界的廣泛關注。本書以史家之境界,詩家之筆墨,有血有肉地塑造了“一代文字之雄”龔自珍的傳主形象。而且在傳記寫作的范式和表現(xiàn)手法上有著獨特的探索和創(chuàng)新。為了能夠從學術理論的深層次總結(jié)和認識本書的創(chuàng)作經(jīng)驗與特色,上海大學文化傳播研究中心和作家出版社聯(lián)合召開“《龔自珍傳》及非虛構(gòu)創(chuàng)作研討會”。會議由陳歆耕新書《劍魂簫韻:龔自珍傳》引申開去,與會專家學者圍繞傳記寫作的真實性與文學性、歷史性與當下性等核心論題展開深入探討。

真實性與文學性如何兼融

胡適提出傳記寫作兩個重要條件是“紀實傳真”與“傳神寫生”。“紀實傳真”是對真實性的要求,“傳記的最重要條件是紀實傳真,而我們中國的文人卻最缺乏說老實話的習慣”,(胡適:《南通張季直先生傳記序》,《胡適散文》第四集,(北京)中國廣播電視出版社,1992年版)這里強調(diào)了傳記的史料價值。“傳神寫生”是對文學性的訴求,“傳記所傳的人最要能寫出他的實在身份,實在神情,實在口吻,要使讀者如見其人,要使讀者感覺真可以尚友其人。但中國的死文字卻不能擔負這種傳神寫生的工作。”(胡適:《南通張季直先生傳記序》,《胡適散文》第四集,(北京)中國廣播電視出版社,1992年版)這里強調(diào)了傳記要活靈活現(xiàn)寫出傳主的性情人格。他認為真實性與文學性都很重要,希望能達到“給史家做材料,給文學開生路”雙重目標。胡適的傳記文學理論對今天的傳記寫作仍具有借鑒意義。與會專家指出陳歆耕的《龔自珍傳》一大亮點就是在嚴謹?shù)氖妨鲜崂砼c考證前提下,同樣有可圈可點的文學價值。正如李建軍評這部傳記, “兼具文學性、學術性、可讀性與思想性”。

嚴謹?shù)氖穼W態(tài)度 在史實的準確性、學術性上經(jīng)得起檢驗,是這部作品最為專家稱道的地方。中國文聯(lián)副主席周濤首先肯定了此書的史學價值。他指出龔自珍是清代思想家、文學家、詩人,在近代思想史、文化史上具有舉足輕重的地位。作者敢于選擇這樣一位重要文化人物需要智慧和勇氣。畢竟這條道路上已經(jīng)走過許多頗有建樹的同路人,要獲取新的成果并非易事。難能可貴的是作者無畏艱險,歷時4年勤讀博覽各家研究之學,實地走訪天都廟、云陽書院、翁山墓地等歷史遺存,一步步搜集考證、爬梳開掘,掌握了真實的歷史背景、歷史事件、歷史細節(jié)。在此之上充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,用多年跑新聞的“慧眼”,敏銳捕捉歷史掩映的足跡線索,從中體悟傳主的人生境遇和精神思想;用多年寫文章的“妙筆”,傳神塑造人物情態(tài),生動講述歷史故事;用多年搞批評的“鋒芒”,鞭辟入里的剖析人物、點評事件,別具一格地闡釋傳主的思想脈絡、藝術成就和生平形跡,讓我們看到了一個有血有肉、真實鮮活的龔自珍。

《中華讀書報》“家園”主編舒晉瑜也從“實”的角度評價此書。她認為在從事以求真為職志的非虛構(gòu)寫作中,陳歆耕體現(xiàn)了以“實”為特點的專業(yè)精神,真實、扎實、老實、誠實的寫作態(tài)度。比如在寫《佛學和佛教徒》一章,作者閱讀了一堆龔自珍研究佛學的文章,看著看著睡眼蒙眬。因為他對佛學問題知之甚少,佛學理論博大精深,短時間內(nèi)不易掌握。怎么辦?一般的作者即使真的不懂,也會藏拙點到為止即可。陳歆耕不是,他一定要明明白白告訴讀者,“請原諒筆者避重就輕,偷偷懶,先從與佛學界有接觸的故事說起”。對于龔自珍詩文的解讀,也會一再強調(diào)自己只是簡單的翻譯,未必準確,因此奉勸讀者永遠不要用輔助讀物取代閱讀龔自珍詩文本身。對于幾無史料的部分,比如龔自珍妹妹龔自璋,他只能忽略不寫。當然,他也有一些猜想,比如龔自珍的妻子段美貞的早逝是否因水土不服?在揚州逗留期間,前輩學者阮元是否資助過囊中羞澀的龔自珍?龔自珍辭官先行離京的原因何在?然而揣測就是揣測,他也會老老實實告訴讀者。這種實,使陳歆耕的寫作不是以精神導師或凌空虛蹈的形象出現(xiàn),拉近了和讀者的距離。他的實,除體現(xiàn)在案頭功夫,還體現(xiàn)在田野調(diào)查。陳歆耕曾到龔自珍留下蹤跡的重要地點做實地考察。雖然由于實際建筑有些已經(jīng)無跡可尋,他做了計劃簡縮,但他對于今天現(xiàn)實社會中龔自珍的現(xiàn)狀,比如紀念館是杭州人氣最低的紀念館,連墓碑都尋不見,還是發(fā)出了無奈和惋惜的感嘆。他對龔自珍蹤跡的踏訪,實際上是對龔自珍純正品性的一種踏尋和呼喚。

也曾寫過龔自珍傳記的作家王振羽(雷雨)認為,此書是正本清源之作。他指出圍繞著龔自珍有很多不負責任的、八卦的、獵奇的說法。許多人揪住龔自珍的所謂丁香花緋聞和他兒子龔橙的事大做文章,陳歆耕用史料考證,還原了事實的本來面貌。陳歆耕是一個采集史料非常認真、非常客觀的人,列出的文獻資料,他都認真研讀消化過。總的感覺,這是一部正本清源之作、富有真情之作。

作家潘向黎也指出這部傳記能夠給讀者解惑。她指出在一些比較重大的龔自珍生平的要緊處,陳歆耕都幫忙解了惑。第一是龔自珍的死因,雖然陳歆耕沒有明確說是,但是他基本上否定了被毒殺、被追殺,應該就是一種突發(fā)的疾病。第二陳歆耕基本否定了龔自珍兒子是當了漢奸帶路燒圓明園的人。這很重要,因為他在讀《陶庵夢憶》時,讀了很多的譯本,就是沒有解渴,沒有解惑。盡管他注得很詳細,但是在讀者不知道的關鍵地方,作者也不知道就混過去了,讀者會質(zhì)疑作者下的功夫不夠,最吃重的地方,作者不能混過去,幫讀者解惑是一本傳記很重要的責任。

可貴的文學價值 在文學價值方面,與會專家主要從文本的構(gòu)造、敘事風格和趣味性方面展開討論。

傳記文學寫法很多,但寫好不容易。很多作者擺脫不了一般寫傳記套路的約束,或?qū)懗赡曜V式的,或?qū)懗纱笫掠浭降模淳褪菍懗蓚髦鹘?jīng)歷事跡的解說。陳歆耕的《龔自珍傳》避開了這種呆板、沒有起伏的流水賬式寫作,在文本結(jié)構(gòu)上取得突破。中國報告文學學會常務副會長李炳銀指出,此書的結(jié)構(gòu)方式很獨特。作者采取板塊式的結(jié)構(gòu),沒有按照時間順序、人的經(jīng)歷、時序來寫,而是按照邏輯關系,把人生分成幾大塊:生存的環(huán)境、家學的影響、朋友的影響、人生仕途的坎坷、情感世界的情形。每一個板塊的內(nèi)容都很集中,這個板塊結(jié)構(gòu),就像自行車的輪轂一樣,圍繞軸心形成合力,從四面八方輻射中心,立體展示出龔自珍的形象、性格、思想、精神、情感,對傳主啟蒙思想的評判分析、經(jīng)歷形跡的描述從容而精確。陜西作協(xié)創(chuàng)研部主任邢小利也指出這部書的結(jié)構(gòu)獨特。引子里用“劍”與 “簫”這兩個意向概括龔自珍的人格,很準確,也把人物最鮮明的特點開宗明義地表現(xiàn)出來。作者把書分為三部,上部“巨匠”,寫的是那個時代清朝由盛轉(zhuǎn)衰的背景下,龔自珍這樣一個啟蒙思想者、文學家,在這個時代的所作所為和價值意義。中部“困獸”,主要寫的是家庭環(huán)境和人生道路。下部“春泥”,寫的是龔自珍性情、興趣,比如浪漫情懷,他邂逅的一些女性,還有他的收藏“雅癖”,這樣就把龔自珍“劍”的人格和“簫”的人格全面地展示了。周濤也指出了該傳記的文本價值。這本23萬字的書稿,從布局謀篇到遣詞用句,有許多新穎之處。全書沒有以時間為序鋪排展開,而是抓住“劍”與“簫”兩個意向,圍繞“巨匠”“困獸” “春泥”三種形象,擇其要者而言之,立體編織其人其事、呈現(xiàn)其情其態(tài),建構(gòu)起一個不同于以往的形象平臺,讓我們看到了傳主的不同側(cè)面,這也是敢于突破編年體限制的結(jié)果。

在敘事風格上,陳歆耕的《龔自珍傳》不僅是就事論事,而是處處流露出理性的批判與深刻的思考,穿越時空與傳主進行思想對話。正如郁達夫在傳記寫作中對傳主的選擇是一種身份認同和心靈相通的過程,“這種身份的認同, 不僅為作者揣摩傳主心理活動鋪設了便利的通道, 同時也為他們之間的心靈溝通架設了橋梁”。(辜也平:《論郁達夫傳記文學的“文學”取向》,浙江師范大學學報(社會科學版),2007年第6期)

評論家任芙康引用俗語“好馬配好鞍”,來比喻寫作者與傳主之間的關系。他認為龔自珍與陳歆耕時代有異,但氣味相投。陳歆耕仰仗龔自珍,直抒胸臆;龔自珍借助陳歆耕,重返人間。兩者相得益彰,十分配套。龔自珍是很有氣節(jié)、很有深度的思想家。僅就《病梅館記》而言,便可視其憂患國家興衰、尖銳批評時弊的代表之作。這么一位歷史人物,不是誰都可以寫好的。即便尋得滿腹經(jīng)綸,但天上掉片樹葉都怕打破頭的伙計來操刀,這位龔自珍就一定不是那位龔自珍了。而陳歆耕則不同,頗有直追傳主的個性、風骨。表面看去,他似乎只像一個迷戀學問的書生,但誰能知道,他酷愛跑長途、開快車。舉這個例子是想說,他看上去文弱,骨子里豪放不羈。所以無論辦報,還是寫書,都能叫人刮目相看。傳記書寫,無異于礦井勞作。從這本書里可看出,陳歆耕舉著鎬頭,鉆進歷史隧道之后,不是一個勁兒悶頭朝前掘進,而是適時回身,作逆向的觀照、思考,然后再干活兒,再回身。如此姿態(tài),無疑證明,他是一個心有大情懷的歷史探尋者。《龔自珍傳》的史實考證,已顯露出旁征博引的功夫,該詳處針密線細,該略處要言不煩,能讓人看出他長時間枯坐冷板凳的修煉。同時彌漫全書的抒情性,貫穿始終的散文化手法,平添讓人手不釋卷的誘惑。

評論家韓石山指出此書的成功之處除了有文體意識,第二就是講究敘事風格。他認為敘事風格也就是文字的風采,此書在敘事文體當中引入了一種論辯的風格或者色彩。龔自珍有這種論辯的風格,而陳歆耕用龔自珍所具有的這種思辨的風格來寫龔自珍。這樣的風格使得作品元氣淋漓的同時,多半會使文體限于板滯和生硬或者強悍到生硬的程度,因為思辨的色彩太強烈了。但是陳歆耕用他的溫情和體貼注入了行文當中,使行文有一種異乎尋常的親切感,讀來既有疾風撲面的快感又有春風拂面的暖意。這就是敘事風格上的獨特之處。

評論家何平認為這本書不是一個傳統(tǒng)的傳記,還可以作為一個文學批評的作品來看。何平理解的文學批評,是基于批評最原始的意義,即批評以及判斷。這本書里有大量作者判斷層面的思考。不光是對于龔自珍這個人,對于龔自珍的詩文,都有作者很個性化的理解,所以對于文體的看法,認為它既是一個傳記,也是有整體思考的文學批評的著作。如果讀過陳歆耕以前的文化隨筆,對這部書的敘事風格就比較容易理解。他的修辭語體,那種開門見山、直抒己見、快人快語、豁然大度的文學批評的文風,在這個文本里面體現(xiàn)得特別充分。《龔自珍傳》有一種屬于他自己的東西。

上海戲劇學院副院長黃昌勇指出,這本書讀起來很輕松,會觸發(fā)很多思索,他帶著自己的體溫在寫,帶著自己飽滿的情感在寫,這本書很接地氣。他非常贊同很多與會專家指出的,作者在精神上和龔自珍有內(nèi)在的聯(lián)系。他還認為,傳記寫作和研究、創(chuàng)作還是有重大的區(qū)分,這個區(qū)分在于面對傳主龐雜的史實怎么選擇?陳歆耕選取了一種比較好的表述方式,沒有面面俱到,沒有拘泥于很多細小的史實考證,而是在他大量的主觀研究基礎上,形成了一個特別的框架主旨來闡發(fā)行文。因此這本書還是有很強的作家創(chuàng)作的特點。

潘向黎也指出作者確實是當成自己的創(chuàng)作在寫,因此很有閱讀快感。陳歆耕這種犀利明快、痛快淋漓的書寫,很不容易,因為他面臨很多問題:史實的鐐銬,材料的局限,現(xiàn)實的種種掣肘。他在這種情況下依然以比較充足的氣勢達到了他的寫作快感,帶給我們一種閱讀快感,看似容易其實很不容易。如果是類似資料卡片的堆積,就不可能帶來這樣一種閱讀快感。

與會專家認為此書在文學價值上另一特點是趣味性。胡適在提倡傳記文學時很注重“有趣味”這一要求,認為在確保“紀實傳真”的前提下,“遇必要時”可以“用假的人名地名描寫一些太親切的情緒方面的生活”。(胡適:《四十自述·自序》,《胡適散文》第四集,(北京)中國廣播電視出版社,1992年版)但是他將自己構(gòu)建的傳記理論投入創(chuàng)作實踐時卻深感無力。不得不感慨自己“是一個受史學訓練深于文學訓練的人”,在傳記寫作中專注于嚴謹?shù)臍v史敘述,體現(xiàn)出明顯的歷史性與史料價值,卻削弱了傳記文學的可讀性與趣味性。(卞兆明:《論胡適的傳記文學理論及創(chuàng)作》,江蘇社會科學,2006年第6期)陳歆耕的《龔自珍傳》在趣味性上得到很多與會專家的認可。

李建軍認為現(xiàn)在很多文章包括傳記作品,都寫得非常枯燥無味,但是陳歆耕的這本傳記卻是一本有趣的書。一開始有很多有趣的細節(jié),寫出了龔自珍個性的可愛,以及在那樣一個循規(guī)蹈矩時代自由的、健康的心性。比如他評價自己的父親“稍通氣”,評價自己的叔父“一竊不通”,說完之后哈哈大笑。充分寫出了龔自珍的人格上的健全,文化意識的自覺,批判精神的強大,用劍氣、簫心把龔自珍的剛和柔把握得非常準。邢小利對關于“怪魁”這個概念很感興趣。他指出龔自珍的外公段玉裁,要求外孫要做“名儒、名臣”,不做“名士”,但是龔自珍在那個時代做一個“名儒”是很難的,做一個“名臣”更難。做“名儒”、“名臣”是中國傳統(tǒng)社會很多士子、文人、知識分子對人生的最高理想。但是龔自珍做不成“名儒”和“名臣”,最后成了一個當時學者王芑孫說的“怪魁”。龔自珍的“怪魁” 形象,是那個時代造成的。也許因為是一個“怪魁”,龔自珍才成為龔自珍,才成為那個時代思想、文學一流的,最有代表性,時代意義的人。潘向黎指出在自己讀到第四頁“人無趣心胸必逼窄、必蠅營狗茍于算計他人”和第五頁“有人讀此詩后,諷刺龔先生為‘輕薄之人’,這恰恰說明生活中很多人是多么的無趣啊!”等句子時,眼睛一亮,就預感到這本書會非常有趣。決定對這本書會一字不落地看到底,不是出于參加研討會的需要認認真真讀完,而是此書趣味性的吸引。

潘向黎提出是否可以“再小說化一點”的建議。認為陳歆耕在快人快語之余可以有些想象,沒有必要在每一個細節(jié)、時間、地點上那么嚴謹?shù)目甲C,為了保證更多的人對龔自珍發(fā)生興趣,可以再小說化一點。龔自珍這個人本身很戲劇化,他花下喝酒,再拉一個人來,另一個人問是誰,他一直不答,不知道是仙還是俠,這種戲劇化的場景可以再展開一些。對于非虛構(gòu)與小說化是否兼容,不同學者有不同觀點,一直存在爭議。正如舒晉瑜稱贊此書保持了學術的嚴謹。她指出立論作文上,陳歆耕求正義,道真言,這一點體現(xiàn)在他的雜文隨筆創(chuàng)作上;也體現(xiàn)在他創(chuàng)辦的《文學報》“新批評”專刊的風格上。在《龔自珍》一書中,同樣延續(xù)了這一特點。他追求真實性和準確性,不摻雜任何想象的東西。這樣一種求真求實的創(chuàng)作態(tài)度,大概會使作品略顯拘謹或遜于文采,卻嚴格遵循了“非虛構(gòu)”的文體要求,保持了學術的嚴謹。

歷史敘事的當下性如何體現(xiàn)

有學者談到,創(chuàng)作了《貝多芬傳》《米開朗琪羅傳》《托爾斯泰傳》等英雄傳記的羅曼·羅蘭,一直以史學家的嚴謹求實態(tài)度對待史料,但是在追求真實的基礎上他對傳記寫作有更高的要求。他希望借助這些英雄人物的力量來喚醒人心,變革現(xiàn)實。針對20世紀初法國日趨頹廢的世風,著重刻畫傳主的偉大心靈,頌揚他們追求自由、伸張正義的超凡精神,并在寫作中投射進自己對英雄的敬仰。(周凌楓:《傳記的“真實”及其他——讀賈英華〈怎樣寫好人物傳記〉的隨想》,現(xiàn)代傳記研究,2015年第6期)這顯示了一部傳記的當下性意義與價值。胡適曾指出:“傳記可以幫助人格的教育。我國并不是沒有圣人賢人;只是傳記文學不發(fā)達,所以未能有所發(fā)揚。”(胡適:《胡適文集·第12冊》卷一,北京大學出版社,2013版)如果一部傳記只是單純的還原史實或是就事論事,那么這部傳記的思想價值,創(chuàng)作意義以及對讀者的啟發(fā)都有局限。陳歆耕在傳記寫作中一直保持著當下性思考,在謹慎的史料考證上,時刻保持對當下現(xiàn)實的觀照。正如周濤所說,作者與傳主有“一種心有靈犀的精神連結(jié)”,與會專家認為讓歷史人物具有當代性,作者一定是打通了與傳主的精神氣脈。

理性精神,古事今情 李炳銀肯定了此書的理性精神。他指出很多研究者或者傳記作者把歷史寫成了歷史,反映歷史的真實沒有錯,但是把歷史寫死了,在那些作家的筆下,歷史是過去的故事,過去的情形,過去的生活。而看不到今天我們寫歷史的價值,寫歷史或者接近歷史的必要性。但是《龔自珍傳》不是這樣,不是就歷史寫歷史,不是就事論事,而是以一種理性、知性的感覺接近傳主,讓我們從龔自珍身上感覺今天生活的某些需要,今天重新走近龔自珍的必要性,重新寫龔自珍的必要性。所以他的評判、議論、分析、糾誤、辨難有意義了,不光是歷史的敘說,處處流露出理性的精神,理性的判斷,給我們以啟發(fā),觸動。

李偉長評價該傳記“古事今情”。他指出龔自珍與王安石的本質(zhì)區(qū)別,龔自珍寫的很多政論文章和奏議、建議,基本上沒有得到過實施,王安石可以做,龔自珍只能說,說的那些想法是沒有被實踐過驗證過的。此傳記中“縱使文章驚海內(nèi),紙上蒼生而已”這句話把龔自珍所有身份的認定,表現(xiàn)得很充分。陳歆耕在寫龔自珍這些政論文章、奏議時,筆調(diào)是有情感的,說這些東西可能成為很好解決國家大政的一些方針和政策,但都是點到為止,這個收斂很必要。沒有被歷史驗證的所有的技術、所有的策略性的東西,除了滿足讀書人閱讀快感,到底有多少實用性,是說不清楚的。當陳歆耕在面對這些問題的時候,分寸把握得很好。讀這本書會想到“古事今情”四個字,這是陳歆耕寫這部著作把自己放進去的很重要的關鍵。他用當代人的眼光梳理史料,解讀傳主的詩文,很見學術功底。

批判精神,回應當下 李建軍點評此書是憂患之作,有為之作。他指出這本書不是簡簡單單的還原傳主,而是通過寫龔自珍映照、回應當下的問題。龔自珍寫的政論《乙丙之際箸議》,共 25篇,現(xiàn)存11篇,是非常重要的啟蒙主義文本。傳記從一開始首先抓住龔自珍這幾篇文章進行解讀,其核心問題就是人的問題,體制對人尤其對知識分子的人格扭曲,精神的荼毒和思想上的壓制,寫出了當時非常嚴峻的現(xiàn)實:由于制度性的壓制,在任何一個領域都沒有可稱道的人才。而這種壓制長期屠戮其心,把你的人格、意志、精神都扼殺掉了。這個屠戮是長期的、漸進的一個過程。從這本書我們可以看到陳歆耕的憂患意識,因此稱之為有為之作。時時看到書中閃光的判斷,一些分析,一些結(jié)論,這本書是可以放在書架上隨時打開讀的,是言之有據(jù)、非常可靠、進入了人物內(nèi)心,進入時代被層層遮蔽的深處,用自己的思想之光將它照亮的優(yōu)秀文本。這是一部具有獨創(chuàng)性結(jié)構(gòu),充滿詩人的激情以及近乎深刻的洞察力,還有近乎完美表達的優(yōu)秀傳記著作。

何平指出這部傳記的批評意識。抓住人在特定歷史時刻中的一種關系,又能讓人產(chǎn)生超越時空的聯(lián)想。這本書彰顯出批評的姿態(tài)和批評的立場,是很特別的地方。舒晉瑜也對此書的批判性發(fā)表觀點。她認為陳歆耕打通了橫向的歷史背景,縱向的人物譜系,以及發(fā)射性的思想來源和深度交游,所有可能影響龔自珍的因素,包括行為方式和治學方向都囊括其中。在深入龔自珍的內(nèi)心世界之后,陳歆耕得出了結(jié)論,龔自珍最重要的思想貢獻,是最早發(fā)出了清王朝走向衰世的警示信號,又一大思想貢獻是對清王朝扼殺人才的官僚制度進行了深度解剖和抨擊。龔自珍的思想有一條主線脈絡,就是聚焦于人、人才、人格。他的所有批判性也是圍繞此軸心展開的。

人才的呼吁與人格的培育 有關龔自珍對人才的呼吁與當今社會人才培養(yǎng)的話題,多位學者發(fā)表觀點。復旦大學教授郜元寶指出判斷一個時代有很多標準,但是這個時代有沒有人才是一個本質(zhì)的標準,最后還是要靠人。這個時代再怎么樣,還是要看人的素質(zhì)的培養(yǎng),龔自珍有一種“可憐無才補蒼天”的憂心。對于人才的關注,好像過去我們肯定了很多。馬克思講的共產(chǎn)主義社會的偉大目標,就是每個人的自由發(fā)展,跟魯迅先生講的立人思想和后來講的都一樣,而且定位為個性主義,其實有一個誤會,難道中國古人就不講人才了嗎?人才問題恰恰是古代和現(xiàn)代相通的。古代知識分子包括龔自珍,固然對于社會有很多批評,但是總體上是想補天,想為皇帝幫忙的。這個精神現(xiàn)在看起來不進步,但在那個時代是進步的。

潘向黎認為在今天重提人才問題,很有現(xiàn)實意義。當前社會個人面臨格式化困境,更需要思考龔自珍的啟蒙意義。她指出龔自珍呼吁“不拘一格降人才”,我們每個人可能都處于很嚴重的被格式化的境地。人人會面臨很痛苦的一種選擇,如果完全抵御被格式化,生存上會遭遇種種不便,不暢快。如果能夠比較容易接受格式化,就可以早日躋身成功人士的行列,可以享受現(xiàn)實當中的諸多好處。所以人才和時代的關系在今天重新提出,對于很多知識分子和非知識分子都有很重要的現(xiàn)實意義。龔自珍是人杰也好,怪人也好,其實他最大的價值不是他那些了不起的詩文,最重要的價值是他的啟蒙性,他是在啟蒙上做出重大貢獻的知識分子。

結(jié) 語

優(yōu)秀的傳記作品一方面再現(xiàn)歷史的真實,一方面反映了傳記作家的個性、修養(yǎng)與精神追求。傳記的目的是認知,傳記也有紀念和教誨的價值。(周凌楓:《傳記的“真實”及其他——讀賈英華〈怎樣寫好人物傳記〉的隨想》,現(xiàn)代傳記研究,2015年第6期)

這更需要傳記作家的史識和史德。傳記作者陳歆耕表示,《龔自珍傳》的寫作對于自己是一種艱難而痛苦的精神煎熬,說艱難是因為那些古詩文包括文言的史料要一點點查閱、求證并理解、吸收。說痛苦是因為傳主才思高卓,憂國憂民,內(nèi)心始終處于痛苦的撕裂狀態(tài),45歲的時候“嘔血半升”,年剛半百就猝死丹陽。面對這么一顆痛苦的靈魂,寫作者很難保持一個完全超然的狀態(tài)。

(文中引用專家發(fā)言,根據(jù)記錄整理,未經(jīng)本人審閱)